トップ > Interview

ここから本文です。

Interview

令和5年度採択企業

実証プロジェクトを終えた令和5年度採択社へインタビューを行いました。

株式会社フジヤマ・株式会社Synspective(インタビュー詳細はここからご覧ください)

人工衛星およびAIの最先端技術と建設土木の知見を融合し、不法・不適切盛り土の監視効率化へ

斜面や低地に土砂を盛り、平坦な土地を造成する盛り土工事。その盛り土が不適切に行われることにより、がけ崩れや土砂の流出など危険な事故につながることが社会問題となっています。

斜面や低地に土砂を盛り、平坦な土地を造成する盛り土工事。その盛り土が不適切に行われることにより、がけ崩れや土砂の流出など危険な事故につながることが社会問題となっています。

衛星画像などを活用した不法・不適切盛り土監視の効率化に取り組んだのが、株式会社フジヤマと株式会社Synspectiveです。両社の取り組みについてフジヤマよりDX推進部部長代理の山浦篤氏、Synspectiveよりビジネス部門シニアプログラムマネージャーの岩谷彩花氏に聞きました。

エフバイタル株式会社(インタビュー詳細はここからご覧ください)

医学とAIの知見を融合し、子どもの発達特性にあわせた支援システムの構築を

生まれつきの脳機能の発達特性を抱える方にとって、幼少期から適切な支援を得られることは健やかな成育に欠かせません。しかしながら、発達特性の正しい判定は難しく、関係者間での情報共有も乏しいことが課題となっています。

生まれつきの脳機能の発達特性を抱える方にとって、幼少期から適切な支援を得られることは健やかな成育に欠かせません。しかしながら、発達特性の正しい判定は難しく、関係者間での情報共有も乏しいことが課題となっています。

動画解析技術を活用した子どもの発達支援システムの構築に取り組んだ、エフバイタル株式会社研究開発事業部の相良壮馬氏に、実証実験の進め方や課題の乗り越え方、今後の展望について伺いました。

TXP Medical株式会社(インタビュー詳細はここからご覧ください)

年間約9,300時間の削減効果、救急搬送のDXが示す医療機関連携と政策立案への可能性

近年、浜松市における救急車の出動件数は増加傾向にあり、2022年には年間4万件を突破しました。そんななか、医療機関とのデータ連携により、搬送先決定プロセスを迅速化することは喫緊の課題となっています。

近年、浜松市における救急車の出動件数は増加傾向にあり、2022年には年間4万件を突破しました。そんななか、医療機関とのデータ連携により、搬送先決定プロセスを迅速化することは喫緊の課題となっています。

「救急医療DXによる救急搬送最適化プロジェクト」を実施したTXP Medical株式会社に、取り組みについて聞きました。

MetCom株式会社(インタビュー詳細はここからご覧ください)

GPSの弱点を補う革新的な垂直測位技術で、救急隊員の現在地をリアルタイム把握

消防活動時における隊員の安全確保は重要なテーマです。部隊運用を正確に指揮するためにも、隊員の現在地把握が欠かせません。建物構造や発煙・発火状況が千差万別な現場において使用できる技術は、確立が困難でもありました。

消防活動時における隊員の安全確保は重要なテーマです。部隊運用を正確に指揮するためにも、隊員の現在地把握が欠かせません。建物構造や発煙・発火状況が千差万別な現場において使用できる技術は、確立が困難でもありました。

「垂直測位技術を活用した消防隊員の屋内三次元位置把握」の取り組みについて、MetCom株式会社取締役・CFOの荒木勤氏に聞きました。

株式会社CANARY(インタビュー詳細はここからご覧ください)

計14回のヒアリングを徹底し、手話通訳者のオンライン申請システムを開発・優先調達へ

聴覚に不自由を抱える方にとって、通院や外出の際に同行する手話通訳者の存在は欠かせません。しかしながら、浜松市における手話通訳者の派遣申請手続きはファックスを通じて行われており、アナログゆえの課題がありました。

聴覚に不自由を抱える方にとって、通院や外出の際に同行する手話通訳者の存在は欠かせません。しかしながら、浜松市における手話通訳者の派遣申請手続きはファックスを通じて行われており、アナログゆえの課題がありました。

そんななか「手話通訳者と利用者の円滑なマッチングのDX化」に取り組んだのは、株式会社CANARYです。代表取締役の山本しなこ氏に、1年間の同社の取り組みについて聞きました。

令和4年度採択企業

実証プロジェクトを終えた令和4年度採択社へインタビューを行いました。

株式会社DSA(インタビュー詳細はここからご覧ください)

中山間地域における水試料の運搬を円滑化、真夏のドローン飛行に成功

河川や湖沼、海域などから水試料を汲みあげ、微生物や細菌の有無、水のにごりなどを確認する水質検査。利水上欠かせない業務であり、浜松市でも定期的に実施しています。

河川や湖沼、海域などから水試料を汲みあげ、微生物や細菌の有無、水のにごりなどを確認する水質検査。利水上欠かせない業務であり、浜松市でも定期的に実施しています。

水質検査を運営・維持のために住民の協力を得ている地域もありますが、とくに中山間地域では採水試料の運搬が困難になりつつあります。

そこで、ドローンを活用した水質検査の円滑化に取り組んだのが、株式会社DSAです。代表取締役の梅原丈嗣氏より、1年にわたる同社の取り組みについて聞きました。

株式会社GREEN CHARGE(インタビュー詳細はここからご覧ください)

浜松発、従量課金制のEV充電スタンドが全国拡販のフェーズへ

国内でも普及の進む電気自動車(EV)。インフラとして欠かせないEV用の充電スタンドですが、その利用料は充電に要した時間単位の「時間課金制」が主流なのをご存知でしょうか?そんな中、充電に利用された電気量に応じた「従量課金制」にすることで、EVバッテリーのスペックに寄らない公平な充電インフラの実現を目指しているのが、株式会社GREEN CHARGEです。本事業により「サービスインに必要なフィードバックが得られた」という同社の取り組みについて、企画部長の鈴木孝典氏に聞きました。

国内でも普及の進む電気自動車(EV)。インフラとして欠かせないEV用の充電スタンドですが、その利用料は充電に要した時間単位の「時間課金制」が主流なのをご存知でしょうか?そんな中、充電に利用された電気量に応じた「従量課金制」にすることで、EVバッテリーのスペックに寄らない公平な充電インフラの実現を目指しているのが、株式会社GREEN CHARGEです。本事業により「サービスインに必要なフィードバックが得られた」という同社の取り組みについて、企画部長の鈴木孝典氏に聞きました。

株式会社サイライズ(インタビュー詳細はここからご覧ください)

硫化水素の発生を抑制する先端技術で、下水道施設の長寿命化に貢献

貯水槽などで発生し、下水道施設の腐食原因となる硫化水素。換気の難しい場所での対策には、高価な薬剤を添加しなければならない場合がほとんどです。そんな中、硫化水素の発生源にアプローチする方法で根本解決に取り組んだのが、電磁場のコントロール技術を持つ株式会社サイライズです。硫化水素の発生がとくに促進される夏季において、10ppm以下という低レベルまで硫化水素の濃度を抑制することに成功しました。同社の取り組みについて、代表取締役の柏倉保春氏と同社製品の販売代理を手掛ける合同会社ジョイン代表の山形浩一氏に聞きました。

貯水槽などで発生し、下水道施設の腐食原因となる硫化水素。換気の難しい場所での対策には、高価な薬剤を添加しなければならない場合がほとんどです。そんな中、硫化水素の発生源にアプローチする方法で根本解決に取り組んだのが、電磁場のコントロール技術を持つ株式会社サイライズです。硫化水素の発生がとくに促進される夏季において、10ppm以下という低レベルまで硫化水素の濃度を抑制することに成功しました。同社の取り組みについて、代表取締役の柏倉保春氏と同社製品の販売代理を手掛ける合同会社ジョイン代表の山形浩一氏に聞きました。

合同会社長目(インタビュー詳細はここからご覧ください)

データ分析セミナーの開催で地域企業におけるオープンデータの利活用を推進

国や地方公共団体などが保有する公共データのうち、インターネットなどを通じて誰でも二次利用できるよう公開されている「オープンデータ」。データ主導による事業開発やまちづくりに活用できると期待されています。しかしながら、取り扱い方のイメージが掴みづらいため、利活用を促進するには一歩進んだ施策が必要です。そんな中、地域企業向けセミナーの開催によりオープンデータの利活用推進に取り組んだのが、合同会社長目です。1年間の歩みについて、Founder & CEOの小川英幸氏に伺いました。

国や地方公共団体などが保有する公共データのうち、インターネットなどを通じて誰でも二次利用できるよう公開されている「オープンデータ」。データ主導による事業開発やまちづくりに活用できると期待されています。しかしながら、取り扱い方のイメージが掴みづらいため、利活用を促進するには一歩進んだ施策が必要です。そんな中、地域企業向けセミナーの開催によりオープンデータの利活用推進に取り組んだのが、合同会社長目です。1年間の歩みについて、Founder & CEOの小川英幸氏に伺いました。

令和3年度採択企業

実証プロジェクトを終えた令和3年度採択社へインタビューを行いました。

AssistMotion株式会社(インタビュー詳細はここからご覧ください)

歩行アシストロボット「curara(R)(クララ)」を活用し高齢者の外出利便性を向上

衣服感覚で着用できる歩行アシストロボット「curara(R)(クララ)」を開発した信州大学ベンチャーのAssistMotion株式会社。

衣服感覚で着用できる歩行アシストロボット「curara(R)(クララ)」を開発した信州大学ベンチャーのAssistMotion株式会社。

本実証事業では「はままつフラワーパーク」にて4日間の歩行アシストロボットの試用実験を実施しました。実証から見えてきた装着者目線のロボット開発、同社が目指す今後の展開とは。

同社の代表取締役橋本稔氏にお話を伺いました。

アルティマトラスト株式会社(インタビュー詳細はここからご覧ください)

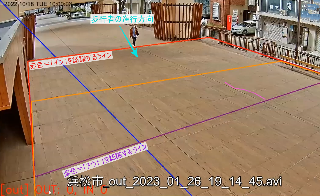

目視で毎年行われる市の歩行量調査をAIカメラで効率化

遠隔カメラの設置コンサルティングで創業したUltimatrust株式会社。本実証事業ではAIカメラによる歩行量調査自動化に向けて、浜松市内・新川モールにて、人々が実際に生活する環境下で初の実証実験を行いました。実証から見えてきたAIカメラによる人流調査のルール付けや、同社が目指す今後の展開とは。

遠隔カメラの設置コンサルティングで創業したUltimatrust株式会社。本実証事業ではAIカメラによる歩行量調査自動化に向けて、浜松市内・新川モールにて、人々が実際に生活する環境下で初の実証実験を行いました。実証から見えてきたAIカメラによる人流調査のルール付けや、同社が目指す今後の展開とは。

同社の情報システム部マネージャー小澤賢治氏、コーポレートプランニング部部長遠藤晶子氏にお話を伺いました。

サグリ株式会社(インタビュー詳細はここからご覧ください)

AI解析の難易度が高い浜松市で、耕作放棄地診断アプリの精度向上を実現

AI解析による衛星データの利活用で農業の課題解決に向き合うサグリ株式会社。本実証事業では、国内有数の農業地帯である浜松市において、耕作放棄地のAI解析精度向上を検証しました。2回実施した実証から見えてきた様々な農地の状況把握の難易度の高さやモデル構築の向上、今後の展開とは。

AI解析による衛星データの利活用で農業の課題解決に向き合うサグリ株式会社。本実証事業では、国内有数の農業地帯である浜松市において、耕作放棄地のAI解析精度向上を検証しました。2回実施した実証から見えてきた様々な農地の状況把握の難易度の高さやモデル構築の向上、今後の展開とは。

同社の取締役COOの益田周氏にお話を伺いました。

テレリハ株式会社(インタビュー詳細はここからご覧ください)

シニア世代のウェルビーイングを支援する新たなヘルスケアネットワークの実現を

理学療法士によるオンライントレーニングの提供を開始したテレリハ株式会社。実証実験では、市民の健康増進および医療費の削減をゴールに掲げ、市内施設の利用者に向けて専門職によるオンラインの「テレリハ体操」を実施しました。

理学療法士によるオンライントレーニングの提供を開始したテレリハ株式会社。実証実験では、市民の健康増進および医療費の削減をゴールに掲げ、市内施設の利用者に向けて専門職によるオンラインの「テレリハ体操」を実施しました。

一定の成果を得られた取り組みの全容について、代表取締役CEOの友広隆行氏に話を聞きました。

株式会社ベスプラ(インタビュー詳細はここからご覧ください)

世界初の認知症予防アプリを開発、市民の健康度向上により医療費の圧縮を目指す

認知症の予防に寄与するアプリ開発を目指して本事業に参加したヘルステックスタートアップの株式会社べスプラ。本実証事業では、脳科学にもとづいた脳の健康維持アプリ「脳にいいアプリ」を市民500人超に利用してもらい、利用者の傾向分析やアプリ継続率の向上に取り組みました。同社の歩みについて、代表取締役の遠山陽介氏にお話を伺いました。

認知症の予防に寄与するアプリ開発を目指して本事業に参加したヘルステックスタートアップの株式会社べスプラ。本実証事業では、脳科学にもとづいた脳の健康維持アプリ「脳にいいアプリ」を市民500人超に利用してもらい、利用者の傾向分析やアプリ継続率の向上に取り組みました。同社の歩みについて、代表取締役の遠山陽介氏にお話を伺いました。

令和2年度採択企業

実証プロジェクトを終えた令和2年度採択社へインタビューを行いました。

株式会社エドガ(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

体験型のバーチャル動物園の実現でハンディキャップを抱える子どもに豊かな体験を

VR教育・研修システム「KEIKENCLOUD」をはじめとするVRの開発事業を行う株式会社エドガ。本事業では市内動物園と連携し、動物園に出かけられない特別支援学校の生徒に向けてバーチャル動物園を開発し体験会を実施しました。

VR教育・研修システム「KEIKENCLOUD」をはじめとするVRの開発事業を行う株式会社エドガ。本事業では市内動物園と連携し、動物園に出かけられない特別支援学校の生徒に向けてバーチャル動物園を開発し体験会を実施しました。

コロナ禍での実証で得られた支援、実証を経たこれからの展開とは。

同社の代表取締役社長:米本大河氏にお話を伺いました。

株式会社favy(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

外食サブスクの展開でコロナ禍で落ち込む飲食店への来店需要を喚起

店舗横断型サブスクサービス「favyサブスク」を展開する株式会社favy。

店舗横断型サブスクサービス「favyサブスク」を展開する株式会社favy。

地方都市でのサービス検証を目的に、本実証事業に応募しました。

実証から見えてきた地方都市モデル、同社のこれからの展開とは。

同社の執行役員:足立成彦氏にお話を伺いました。

株式会社ORANGEkitchen(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

慢性腎臓病の重症化予防プログラムで、自治体医療費適正化と本人のQOL向上を目指す

慢性腎臓病の重症化予防プログラム「しおみる」を手掛ける株式会社ORANGEkitchen。

慢性腎臓病の重症化予防プログラム「しおみる」を手掛ける株式会社ORANGEkitchen。

本実証事業では初の大規模仮説検証として、中山間エリアの病院と連携し、プログラムの参加を募りました。

実証から見えてきた参加者目線のプログラム、同社が目指す今後の展開とは。

同社の代表取締役であり管理栄養士の若子みな美氏にお話を伺いました。

カイテク株式会社(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

介護ワークシェアリングサービスを地方都市で初展開、新たな働き方で人材不足の解消を

介護ワークシェアリングサービス「カイスケ」を手掛けるカイテク株式会社。

介護ワークシェアリングサービス「カイスケ」を手掛けるカイテク株式会社。

本実証事業は、初の地方都市展開を目指して応募しました。

地方都市ならではの施策、同社が目指す将来像とは。

営業/CS責任者の小川貴也氏にお話を伺いました。

株式会社Cien(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

LINEを通じた啓もうプロモーションで若年層の子宮頸がん受診率を向上

コロナ禍でピボットし、チャット接客サービス「ChatSeller(チャットセラー)」を開始した株式会社Cien。

コロナ禍でピボットし、チャット接客サービス「ChatSeller(チャットセラー)」を開始した株式会社Cien。

ヘルスケア領域への展開を図り、本実証事業に応募しました。

市内大学など多数の団体と連携した実証、そして今後の展開とは。

同社のヘルスケア事業部長:横垣祐仁氏にお話を伺いました。

令和元年度採択企業

株式会社FromTo(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

「お試し移住プラットフォーム『flato』実証プロジェクト」

株式会社FromToはふるさと開拓サービス「flato(ふらっと)」を使ったおためし地方移住サービスの実証実験を実施しました。

株式会社FromToはふるさと開拓サービス「flato(ふらっと)」を使ったおためし地方移住サービスの実証実験を実施しました。

地方の魅力発信が増えてきているものの、移住を検討する人の移住前後のサポートが薄く、なかなか移住に踏み切れない、環境が合わず出戻ってしまうといった課題を捉え、移住前から移住経験者に質問や相談をして繋がることで、移住失敗を解消することを目的に、サービスを介したおためし移住キャンペーンのモニターを募集しました。

コロナ禍での社会的ニーズの変容に合わせた実証を模索する中で、起業家・フリーランスに特化した視察ワーケーションへと実証内容を発展させて募集したところ、令和2年12月の公開2日で10組の申し込みを受けました。応募者からは、ホストを介した地域の繋がりへの期待が寄せられたことから、今後はお試し滞在に加えてワーケーションサービスの充実化を進め、引き続き地方移住定着化に向けて取り組んでいきます。

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

「排泄予測デバイス『DFree』を活用した医療・介護の質向上プロジェクト」

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社は、令和2年10月~12月の期間、浜松市西区の老人保健施設において、排せつ予測デバイス「DFree」を用いた実証実験を実施しました。

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社は、令和2年10月~12月の期間、浜松市西区の老人保健施設において、排せつ予測デバイス「DFree」を用いた実証実験を実施しました。

浜松市における「老健における早期回復」「在宅復帰後のQOL維持・向上」を通じた中長期的な健康寿命延伸モデルを目指し、施設入居者5名に対し「DFree」を装着いただき、うながし排尿によるQOL向上および職員の排せつケアに対する意識向上を検証しました。

実証の結果、DFreeを装着いただいた5名中4名の失禁率が改善し、特に2週間以上継続して装着いただいた方の改善度合いが高い傾向にあることが分かりました。また職員へのアンケートでは、83%が排せつケアに対する意識が上がったとの回答を得られ、一定の利用効果を実証することができました。

今後もより多くの条件下での実証を通じてサービスの有用性を広げ、一層の社会実装を図っていきたいと思います。

株式会社ムジカル(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

「音楽文化プラットフォーム実証プロジェクト」

株式会社ムジカルは令和2年度度下期にかけて、オンライン演奏家マッチングプラットフォーム「Musicalu」を用いて、音楽の力で浜松を盛り上げる実証実験に取り組みました。

株式会社ムジカルは令和2年度度下期にかけて、オンライン演奏家マッチングプラットフォーム「Musicalu」を用いて、音楽の力で浜松を盛り上げる実証実験に取り組みました。

今までのように音楽会を鑑賞するにとどまらず、演奏家が発信する素敵な演奏ビデオやプロフィールを見聞きしたり、個人や店舗でも出張演奏を注文できることで、浜松市のみなさんがより音楽を身近な文化として親しめるようになるのではないかと仮説し、演奏家とユーザーのニーズを検証しました。

浜松市在住の演奏家や音楽家団体へのヒアリングを重ねた上で、佐鳴湖近隣のカフェ様と個人様主催のイベントへ実際の出張演奏をMusicaluを通じてご提供しました。「敷居が高い演奏会に比べて、身近な場所でこんな素敵な演奏を楽しめるのは嬉しい」と来客者様と各主催者様から非常にご好評いただきました。

またヒアリングからは、地方都市における演奏活動支援に演奏家の強いニーズがあることと、ユーザーにとっては首都圏とは異なる地域に根ざした需要喚起の必要性などが見えてきました。

今後は都市部から全国へ、地域ならではの出張エンタメをさらに拡充すべく、サービスを継続していきます。

株式会社モピ(インタビュー詳細はここからご覧下さい)

「自動運転システム実証プロジェクト」

株式会社モピ(旧PerceptInJapan合同会社)は令和2年11月21日~24日の4日間、株式会社マクニカと共同で、浜松市水窪地区において初の公道実証実験を実施しました。

株式会社モピ(旧PerceptInJapan合同会社)は令和2年11月21日~24日の4日間、株式会社マクニカと共同で、浜松市水窪地区において初の公道実証実験を実施しました。

人口減少・少子高齢化の進展と、公共交通利用者の減少という課題を抱える浜松市において、持続可能な交通手段の確保を目標として、地域住民等に、天竜区水窪町市街地約2キロの旧道を自動運転の試乗いただきました。

4日間で約110名の方に試乗いただき、アンケートの結果、9割以上が移動サービスとしてニーズがあると回答し、地域全体をつなぐ移動サービスへの期待と費用を支払っても移動をしたいというニーズが確認できました。

本実証を経て、本格運用に向けた地域の受容性獲得や、サービスの運用・収益モデルの検討といった次なる課題解決に向けて取り組みを進めてまいります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください