ここから本文です。

株式会社DSA

中山間地域における水試料の運搬を円滑化、真夏のドローン飛行に成功

河川や湖沼、海域などから水試料を汲みあげ、微生物や細菌の有無、水のにごりなどを確認する水質検査。利水上欠かせない業務であり、浜松市でも定期的に実施しています。

水質検査を運営・維持のために住民の協力を得ている地域もありますが、とくに中山間地域では採水試料の運搬が困難になりつつあります。

そこで、ドローンを活用した水質検査の円滑化に取り組んだのが、株式会社DSA(別ウィンドウが開きます)(読み方:ディーエスエー)です。代表取締役の梅原丈嗣氏(以下、梅原氏)より、1年にわたる同社の取り組みについて聞きました。

水試料の運搬に山あいを片道1時間、住民負担を減らしたい

――まず、貴社の事業について教えてください。

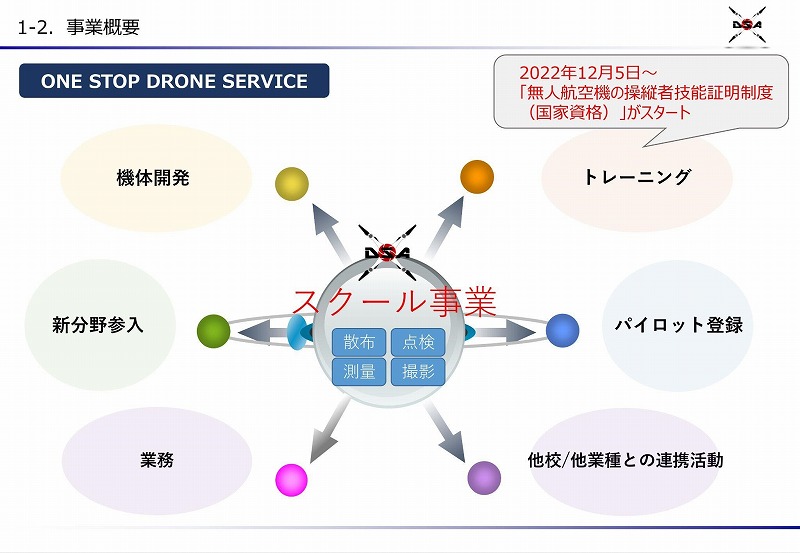

梅原氏:弊社では、ドローンの安全飛行に関する包括的なサービスを提供しています。スクール運営による人材育成事業を主軸とし、国家資格である無人航空操縦士をはじめとする各種検定試験の実施・認定のほか、ドローンの機体開発や航路設計、災害時のドローン運用まで行っています。

(キャプション)2018年、国土交通省が認定する団体として総務省消防庁と災害協定を締結。以来、全国20の市町村と協定を結び、災害時支援を行う(※2024年3月現在)

――本事業に応募したきっかけは何ですか?

梅原氏:浜松市にもドローンスクールを開校してほしいという声を受け、地域との連携を深められる機会を探していたところ、知人に紹介されたのが本事業でした。はじめて応募したのは2020年度でした。ドローン技術を応用した先端的な施策につき、そのときは採択に至らず。今回は、水質検査という弊社で未踏のテーマでしたが、持続可能な自治体経営に貢献したいという気持ちから再チャレンジを決めました。

天竜区内では毎年の水質検査を地域住民に業務委託し、住民は採取した水試料を試験場まで運んでいるそうです。高齢化により車の運転に不安を感じる人も多い中、とくに遠い拠点では山道を片道1時間かけて運搬している現状があるとのこと。

事業説明会で浜松市の担当者さまから「水質検査における地域住民の負担を減らしたい」という想いを聞き、大いに共感しました。

――ドローンが山あいを飛行するには、自由度の高い航路設計が必要になると思います。

梅原氏:国内では2022年12月に、無人航空機のレベル4飛行が解禁されました。その特徴は、目視外の操縦でも補助者なしで、有人地帯の上空をドローンが飛行できることです。従

来より自由度の高いドローン飛行が可能になりつつあります。

弊社では、安全なドローン運航に寄与すべく、行政職員向けにもドローン講習を実施してきました。今後、中山間地域においてもドローンをインフラとして安全に活用できるようにとの想いから、今回のテーマに取り組み、安全で効率的な水質検査を実現したいと考えました。

難易度の高いフィールドに苦戦、ようやく実現したテストフライト

――具体的には、どのように取り組みを進めましたか?

梅原氏:2022年10月に事業がスタートし、さっそく機体開発に着手しました。2022年12月ころまで、ドローンの仕様を検討しています。それと並行して、ドローンの航路と離発着地点を選定するための現地調査を行い、ようやく2023年4月下旬にフィールドが決定。6月5日に機体のお披露目会を開いて、実際にテストフライトを実施できたのが8月21日でした。

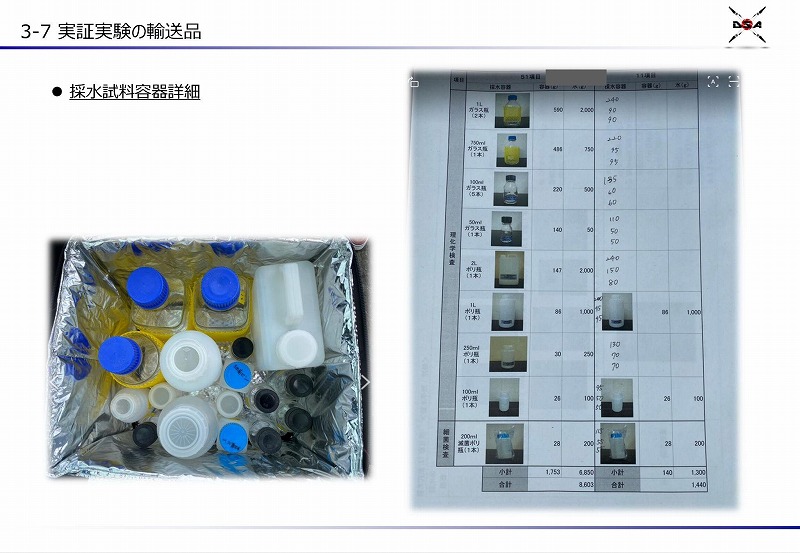

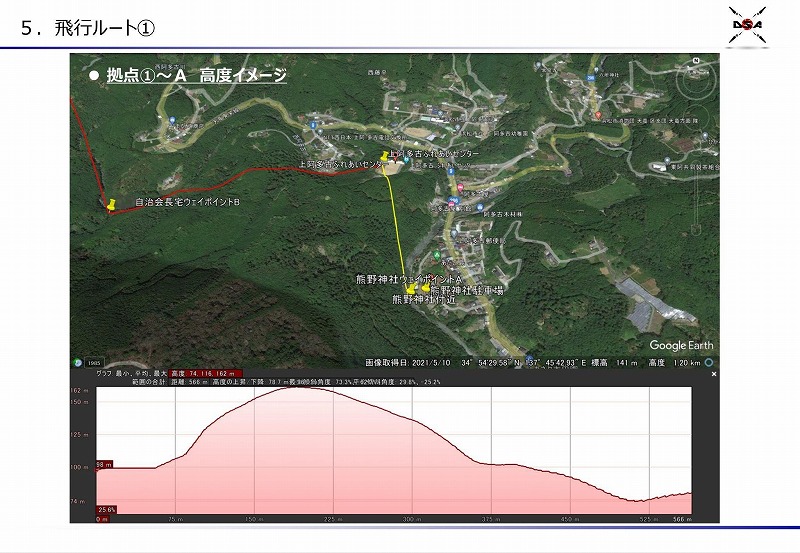

テストフライトでは2つの航路を飛行。阿多古川の上空をなぞるように南下する総距離528メートルの航路と、集落を東西に横断する総距離640メートルの航路です。航路上の最高高度はともに約100メートル。そして、総重量6.3キログラムの採水試料を積んで飛行しました。

(キャプション)積載した水試料の容器のイメージ

――テストフライトが2023年9月末の事業終了間際となったのは、準備に苦戦したためですか?

梅原氏:主に2つのハードルで苦戦しました。1つ目は、実際に水試料の運搬が困難になっている山あいをフィールドのターゲットにしたため、ドローンの航路を描ける地点を見つけるまでに約半年かかってしまったことです。

当初は、一級河川の天竜川上空に航路を設定することを想定しましたが、飛行許可の申請に時間がかかるため断念することに。浜松市の担当者さまがすぐに他の候補を挙げてくれましたが、今度は地域住民の理解を得るまでに時間がかかりました。

やっと阿多古川が有力候補に挙がったものの、川沿いの樹木が障害物となって空撮では河川を測位できず、ドローンの航路を描けないことが判明。そこからさらに現地調査を重ね、実施地がやっと決まりました。

2つ目は、国土交通省から機体の飛行認可が下りるまで約半年かかったことです。フィールドの特性にあわせて機体を新規開発したので、その許認可を得るのに8カ月ほどを要しました。

――ドローンが飛行するには、中山間地域は難易度が高いのですね。

梅原氏:そうですね。山あいは高低差が激しく、地上にある離発着地点からドローンに向けて発信する電波が山で遮られてしまうのが課題です。強い風が吹くことも予想されますし、今回のフィールドは航空自衛隊の基地が近いので航空法上の制限もありましたね。

――そのような苦労を乗り越えてのフライト実験。結果はいかがでしたか?

梅原氏:最高気温31.6度という厳しい暑さの中、無事にテストフライトが成功しました。ドローンの飛行においてもっとも怖いのは機体の墜落ですが、その多くは機体の熱暴走により引き起こされます。

今回、あらゆるシチュエーションを想定し機体を試作したことで、ついに熱暴走を抑える機構の開発に成功。真夏の飛行を無事に実施できたことは、大きな自信となりました。

浜松市内にスクールを開校、官民連携の素地も生かして貢献を継続

――今回の結果をどのように受け止めていますか?

梅原氏:フィールドの選定から機体の開発まで、臨機応変に対応した1年でしたが、その間に工夫したことすべてが弊社の知見になりました。今後同じように難易度の高いフィールドでテストフライトを実施することがあっても、柔軟に対応できるものと考えています。

改めて、浜松市の協力なくしてはドローン飛行の許可をいただけないようなリアルな場で、実証実験を行わせてもらったのだと受け止めています。担当者さまが住民説明会に奔走してくださったおかげで、テストフライトを実施できました。

――今後の実装を見据えると、どのような課題がありますか?

梅原氏:まず、電波の課題をクリアしなければいけません。高度のある地点も必ず航路に含まれることから、山あいにも基地局が必要になります。そんな中浜松市では、高度150メートル以上でモバイル通信を確保する「上空LTE」も検討しているとのこと。

官民連携でドローン活用を進める素地があり、新分野の実証を迅速化する特区も設定されていることから、浜松市ならサービス実装を見据えた実証実験もしやすい印象です。

――それでは最後に、今後の展望についてお聞かせください。

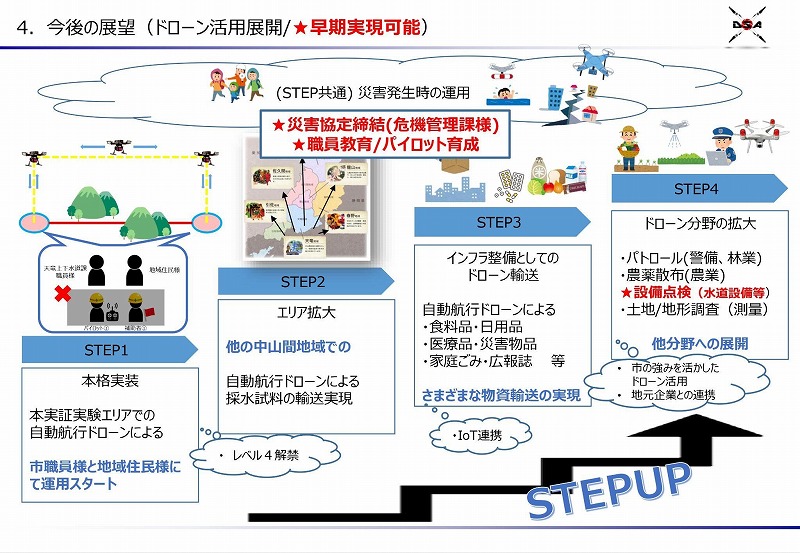

梅原氏:ドローンのレベル4飛行が実現すれば、それは間違いなく中山間地域の暮らしを支えるインフラとなります。弊社でも引き続き、中山間地域で通用するドローンサービスの確立に注力していきます。

また、本事業に参画したことをきっかけに、浜松市内の引佐地区で弊社のドローンスクールを開校することが決まりました。これからも浜松地域の皆さんとともに、安全で堅実なドローン活用の実現に取り組んでいきたいと思います。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください