ここから本文です。

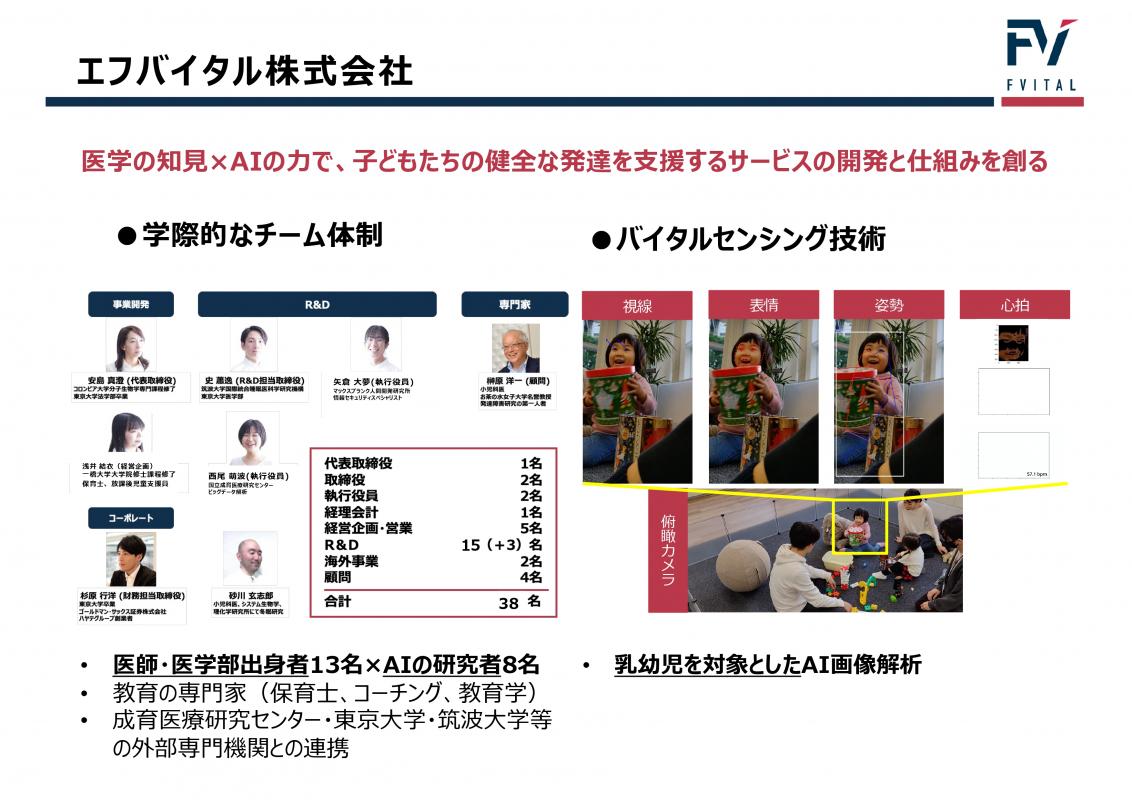

エフバイタル株式会社

医学とAIの知見を融合し、子どもの発達特性にあわせた支援システムの構築を

生まれつきの脳機能の発達特性を抱える方にとって、幼少期から適切な支援を得られることは健やかな成育に欠かせません。しかしながら、発達特性の正しい判定は難しく、関係者間での情報共有も乏しいことが課題となっています。

東京大学・筑波大学発のスタートアップエフバイタル株式会社(別ウィンドウが開きます)は、動画解析技術を活用した子どもの発達支援システムの構築に取り組みました。データ収集の壁や技術的な課題などを乗り越え、スマホアプリの「Baby Track®(ベイビー・トラック)」を開発。子どもの個性が尊重され、誰もが輝ける社会の実現に向け、大きな一歩を踏み出しています。

実証実験の実施を担当した研究開発事業部の相良壮馬(以下、相良氏)氏に、実証実験の進め方や課題の乗り越え方、今後の展望について伺いました。

動画から生体データを自動抽出するノウハウを応用し、1人ひとりの発達特性を自動判定する技術の開発へ

――はじめに、貴社の事業内容についてお聞かせください。

相良氏:弊社は、医学の知見とAIの力で、子どもたちの健全な発達を支援するサービス開発に取り組むスタートアップです。1人ひとりの子どもの発達特性にあわせた環境づくりを事業の柱としており、大きな特徴は2つあります。

1つ目は、医学や脳科学、AIなど、学術専門家によるメンバー構成であること。2つ目は、撮影した動画から子どもたちの発達を自動評価する独自技術を持っていることです。

――今回、浜松市の実証実験サポート事業に応募しようと思ったきっかけは何ですか?

相良氏:きっかけとしては、意思表示の困難な子どもとその周囲とのコミュニケーションを支援するツールを開発し、試用できるフィールドを求めていたことがあります。バイタルデータから子どもたちの状態を自動で評価する技術を実証し、1人ひとりの発達の状態が1つの個性の形として受容され、生かされる社会の実現を目指しています。

そんな折、浜松いわた信用金庫の方が、SNS上で弊社の取り組みについて知り、本事業の開催を教えてくださったんです。本事業の詳細を確認したところ、資金面だけでなく広報支援や実証フィールドの提供も手厚く、応募を決めました。

――今回、「動画解析技術を活用した子どもの発達支援システム」というテーマに取り組んだ背景について教えてください。

相良氏:発達に困難を抱えるお子さんは、なるべく早期から適切な支援を得られることで、より健やかな心身の成長につながることが研究から分かっています。しかしながら、そもそも発達特性の診断は難しいほか、お子さんの状態について保護者の方と医療機関・教育機関が情報を共有しづらいといった課題があります。

そこで私たちは、医学的な知見から子どもの発達特性を正しく評価し、保護者の方と医療機関や教育機関と情報連携するスキームの構築を目指しています。今回、そのスキームを実証実験の環境下で運用し、ツール開発やサービス化につなげたいと考えました。

保育・療育・家庭間のデータ連携を含めたスキーム構築を目指す

――具体的には、どのように取り組みましたか?

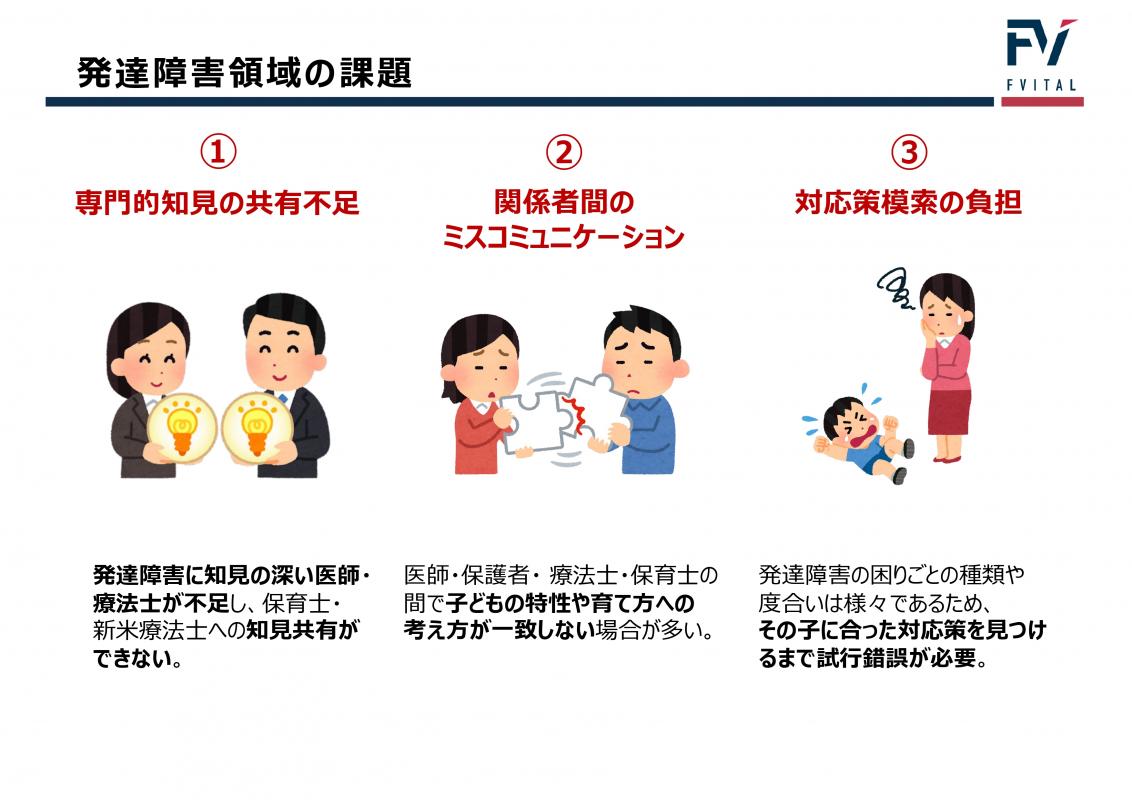

相良氏:子どもの発達に関わる現場には、専門的知見の共有不足、関係者間のミスコミュニケーション、対応策を模索する負担という3つの課題があります。これらの課題に対し、ステップA、ステップB、ステップCの3段階で実証実験を進めました。

1つ目の課題として、発達特性に深い知見を持つ医師や作業療法士が不足していることが挙げられます。その解決には、医師や作業療法士の知見共有を円滑にし、後進を育成する仕組みが求められます。そのための一歩として、ステップAでは発達評価に必要な動画サンプルを収集し、発達状態を自動評価するためのアルゴリズム開発を行いました。

次にステップBでは、関係者によって子どもの発達特性や育て方への考え方が異なる課題に対応します。保護者の方、医師、作業療法士の方など、関係者間の情報連携とコミュニケーションをスムーズにするために必要な項目をインタビュー形式で洗い出しました。

そしてステップCでは、1人ひとりの発達特性にあわせた対応策を提案する機能の開発に取り組みました。発達特性の度合いや現れ方はさまざまなので、その子にあった対応策を見つけるまで試行錯誤が必要で、とくに保護者に負荷がかかってしまう場合があるのです。スマートフォンでお子さんの様子を撮影するだけで、発達状態を自動で評価し、対応策もすすめてくれるというアプリの仕様を検討しました。

――発達評価に必要な動画サンプルは、どのように収集したのでしょうか?

相良氏:医療法人社団至空会メンタルクリニック・ダダさま、多機能型事業所さんぽみちさま、はなぞの会さざんかこども園さまの3施設から協力を得ました。個別療育、十名以下の集団療育、特徴ある保育を展開しているこども園と、それぞれ目的を分けて養育・保育の様子を撮影させていただきました。

――実証フィールドはどのように決めたのでしょうか?

相良氏:実証実験の内容にあわせ、浜松市のスタートアップ推進課や関連団体の方が紹介してくださいました。いずれの施設も、よりよい療育・保育を提供したいと職員の育成や研究活動にも熱心だと教わり、企画の説明に伺うことに。

弊社の考えや進め方をよく理解していただいただけでなく、弊社の技術を職員のスキルアップに役立てたいという声もいただきました。動画を撮影するにあたり、より適した運動遊びやお子さんの立ち位置などを提案してもらうなど、私たちも現場から学ぶことが多くありました。

――今回の実証実験で、とくに大変だったことはありますか?

相良氏:個人情報の取り扱いです。とくに動画撮影について同意を取得する点が難しいポイントでした。ただ、協力施設の皆さまとは本事業の開始前から関係を築いてきたこともあり、比較的スムーズに進められたと思います。

実は弊社は2021年度から本事業に応募しており、その中で浜松市の担当者さまが市内のさまざまな施設をつないでくださいました。弊社は設立間もなく、過去2回は落選したにもかかわらず、「社会的意義の高い取り組みなので、今後の技術検証を見据えて関係者に話を聞いてみては?」と。実際の施設の皆さんにヒアリングの機会をいただいたことで、協力関係が培われたと思います。

(ベータ版の主要機能と画面イメージ(成果報告当時))

――1年の期間中にスキームを取りまとめ、アプリの開発まで完了できた背景には、実際の現場の声を聴いてきた時期があったのですね。

相良氏:はい。私たちも1年で必要な実証実験を完了できるか不安でしたが、多くの方から支援をいただき、無事にアプリ開発まで進めることができました。現在はベータ版のテストも終わり、2025年春に乳幼児発達支援アプリ「Baby Track®」としてリリースする予定です。

保護者向けのアプリで、動画から発達を定量評価する機能のほか、子どもの問題行動への対応策の提案や医療機関との情報共有といった機能を備えています。国際基準を満たした発達検査をベースにしており、今後は専門家へのオンライン相談機能なども実装を目指しています。

開発したスマホアプリがリリースへ、包括連携協定により現場との連携も深める

――貴社では今回の結果をどのように評価していますか?

相良氏:やはり大きな成果は、Baby Track®を制作できたことだと考えています。こうした成果を得られたのも、動画解析に必要なデータを得られただけでなく、リリース品質を実現するのに十分なアドバイスやフィードバックをいただいたおかげです。

一方、発達を自動評価する技術や現場で活用されるアプリの仕様など、さまざまな工夫も求められました。そうしたプロセスそのものも弊社の成長につながった大事な成果だと感じています。

――今後の展望については、どうお考えでしょうか?

相良氏:アプリのリリース後は、市場からのフィードバックを受けて機能を拡充していきます。2025年1月には、浜松市とも包括連携協定を結びました。子育て支援や教育の現場とも機関の垣根を超えた連携を図り、実効的なスキームの確立を目指します。

――最後に、本事業への応募を考えている方に向けて、メッセージをお願いします。

相良氏:市の担当者さまから「浜松市は国土縮図型都市であり、全国に通じる社会課題にも積極的に取り組んでいる」と聞きました。中でも健康寿命への意識が高く、テクノロジーを用いたウェルネス増進の取り組みについて実証実験も盛んに行われている、と。

実証実験に取り組む中で、実際に推進力を感じました。医療や福祉の分野で実証実験を考えているスタートアップの方には、ぜひ応募をおすすめします。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください