ここから本文です。

合同会社長目

データ分析セミナーの開催で地域企業におけるオープンデータの利活用を推進

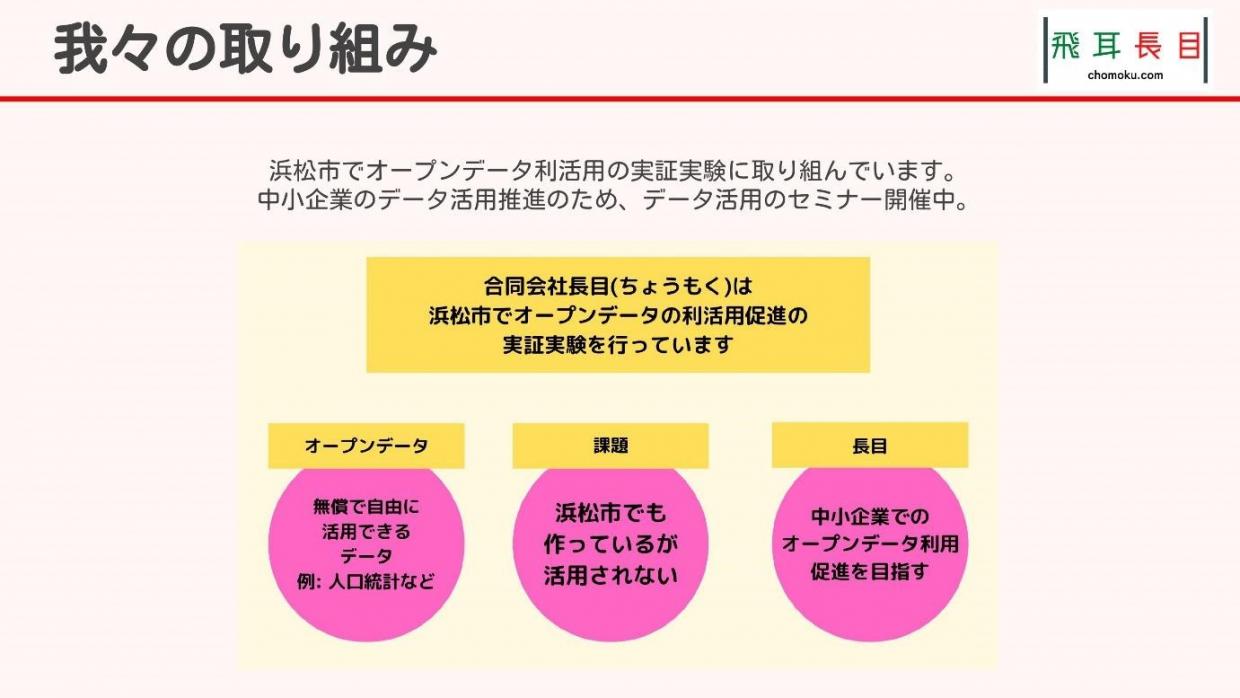

国や地方公共団体などが保有する公共データのうち、インターネットなどを通じて誰でも二次利用できるよう公開されている「オープンデータ」。データ主導による事業開発やまちづくりに活用できると期待されています。

しかしながら、取り扱い方のイメージが掴みづらいため、利活用を促進するには一歩進んだ施策が必要です。

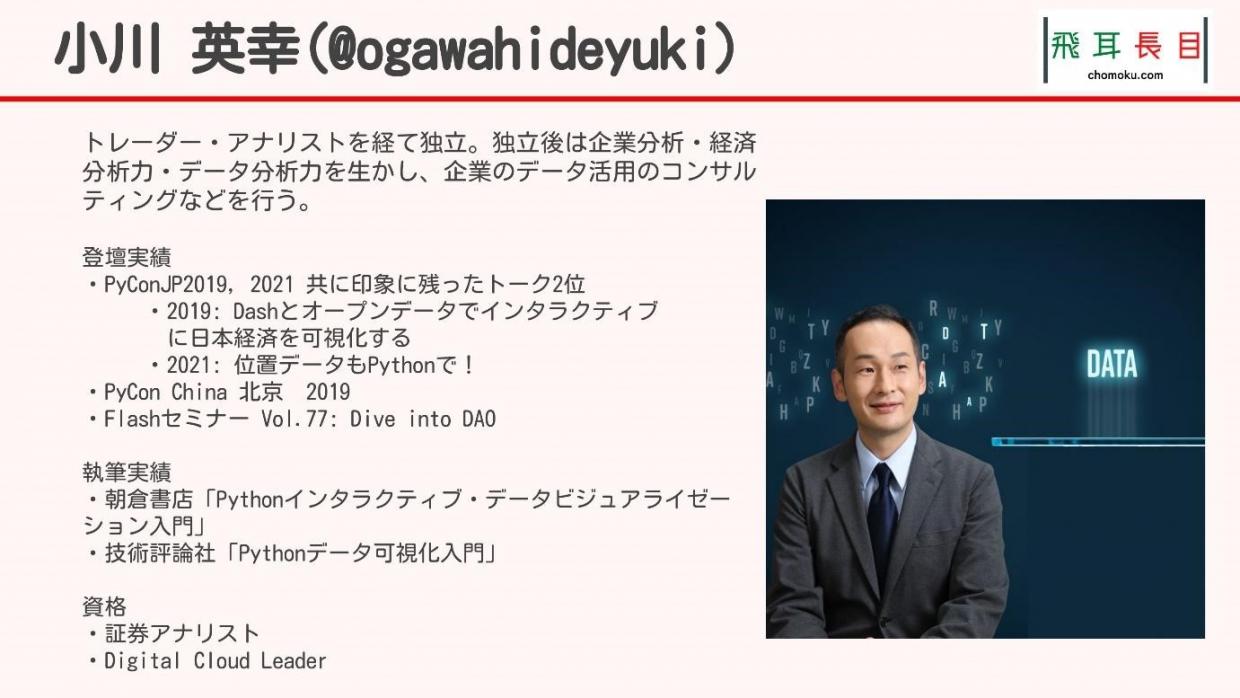

そんな中、地域企業向けセミナーの開催によりオープンデータの利活用推進に取り組んだのが、合同会社長目(別ウィンドウが開きます)です。1年間の歩みについて、Founder & CEOの小川英幸氏(以下、小川氏)に伺いました。

自社の知見を活かし、課題の特定が難しいテーマに向き合う

――はじめに、貴社の事業内容を教えてください。

小川氏:弊社は、データ活用を強みに企業のIT活用をサポートするスタートアップです。データ活用コンサルティング、受託データの分析、デジタル人材育成の3つを事業の柱としています。

――小川さんがオープンデータの利活用に着目したきっかけは何ですか?

小川氏:近年、企業におけるDXの必要性が叫ばれています。DXの核となるのは企業独自のデータを活用することですが、分析・加工できるデータを保持していない企業が多いのが現状です。

そんなとき、オープンデータなどの外部環境に関するデータを扱い、データ分析を始めるだけでも、経営によい影響をもたらすことができます。事業はかなりの部分、マクロの経済環境に影響されるためです。

そのような観点で、オープンデータ利活用の裾野を広げたいという考えから、PoC(仮説検証)の機会を探していました。

――そこで、本事業に応募したのですね。どのように実施情報を得ましたか?

小川氏:実は、2021年度の本事業で衛星データによる耕作放棄地の監視プロジェクトを実施した、サグリ株式会社さまとは以前からお付き合いがありました。同社の担当者が、「浜松市の実証実験事業が有意義だったので、応募してみては?」と勧めてくれたのです。

さっそく調べてみたところ、「浜松市で保有するオープンデータの利活用」という弊社の希望に合致した募集テーマがあり、事業説明会を聞いてみても、たしかに有意義な取り組みになりそうだと直感しました。

――どのような点において「有意義」と感じたのでしょう?

小川氏:サービスの社会実装までを見据え、浜松市の担当者さまが実証実験に懸命に伴走されている点です。オープンデータの利活用が進まない現状についても、「真因を探るために、必要なことには全力で取り組みたい」と仰っていました。PoCには理想的な環境だと感じ、応募した流れです。

ユーザー集めとユースケース創出という2つの壁

――それでは今回、どのような計画で実証実験を進めましたか?

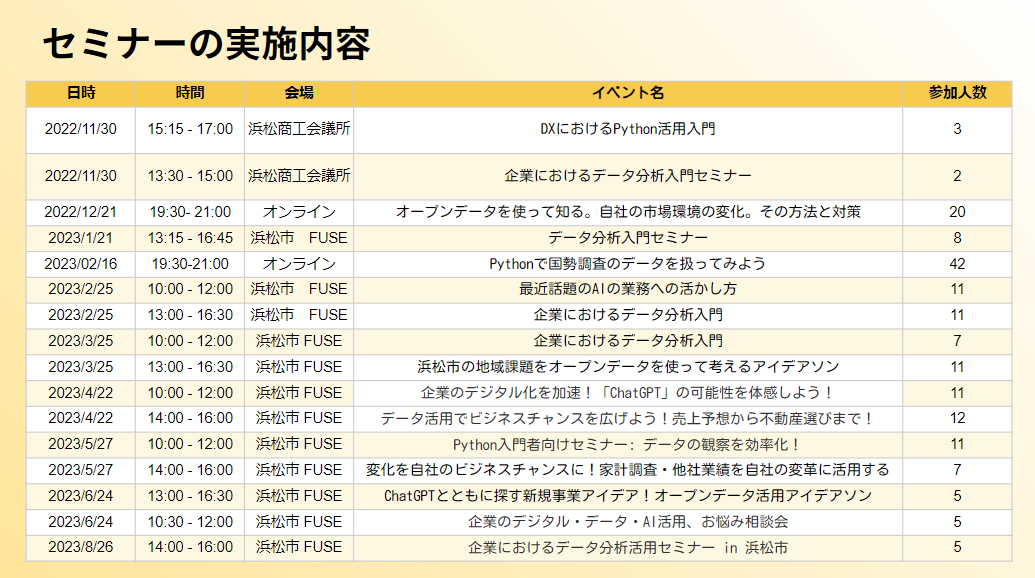

小川氏:地域企業での利活用が進むよう、事業者向けのオープンデータ活用セミナーを開催しました。データ分析の基本的なノウハウを提供し、実際にオープンデータを加工・分析してもらうといった内容です。

アンケートでユーザーの声を集めながら内容を改良し、実証実験の終了時点で、地域企業におけるユースケース(活用事例)を10件作ることを目標にしました。

さっそく、2022年11月30日に浜松商工会議所で第1回のセミナーを実施。しかし、内容がやや専門的すぎたことから思うように参加者が集まらず、滑り出しから苦戦してしまいました。

(キャプション)2023年5月27日以降の参加人数が減少しているのは、セミナー形式の見直しを図りインターネット広告を止めたため

――そこからどのように改善しましたか?

小川氏:まず、「国勢調査を扱ってみよう」「オープンデータを使って浜松の地域課題を考えよう」といった、データ分析に興味を持ってもらえるテーマに変更しました。

また、告知の方法もインターネット広告へ移行。2023年1月からは、浜松磐田信用金庫が運営するイノベーションハブ拠点「FUSE(フューズ)(別ウィンドウが開きます)」でもセミナーを開催しました。

そうした対策の結果、2月以降の全回が満員に。全16回で延べ171人が参加し、プログラマーを中心に来てほしかった参加者層が集まりました。

――では、その後は順調に進んでいきましたか?

小川氏:ユーザーが集まらないという第一の壁を乗り越えたものの、目標のユースケースを1件も作れないという第二の壁にぶつかりました。セミナーの参加者が実務に戻ったとき、スキルを活用する機会や業務がなかったためです。

その傾向が掴めてきたのが2023年8月頃。終了まで2カ月を切った段階になって、当初の課題設定が間違っていたことに気付きました。

エコシステムをフル活用し、地元の声をもとにサービスアイデアを創出

――課題を見直すには残り時間が足りないかもしれません。そこからどうしたのでしょうか?

小川氏:企業の実態を把握するため、経営者へのヒアリングを実施しました。スタートアップ推進課や浜松磐田信用金庫の紹介で、計5社からお話を聞けることに。

すると、「オープンデータを用いて何ができるかわからない」という声が大多数でした。また、老舗の企業では、オープンデータを利活用するための手段や人材が少ないとのこと。経営課題に沿った形で業務を構築し、トップダウンで実務に下ろしてもらうのが近道だったかもしれません。

もし時間があれば、経営者向けのセミナーを実施したかったですね。また、餃子の消費量が全国トップクラスであるというご当地ネタに掛けて、「餃子の消費量を分析しよう」といった話題性のあるテーマを取り扱ってもよかったと思います。

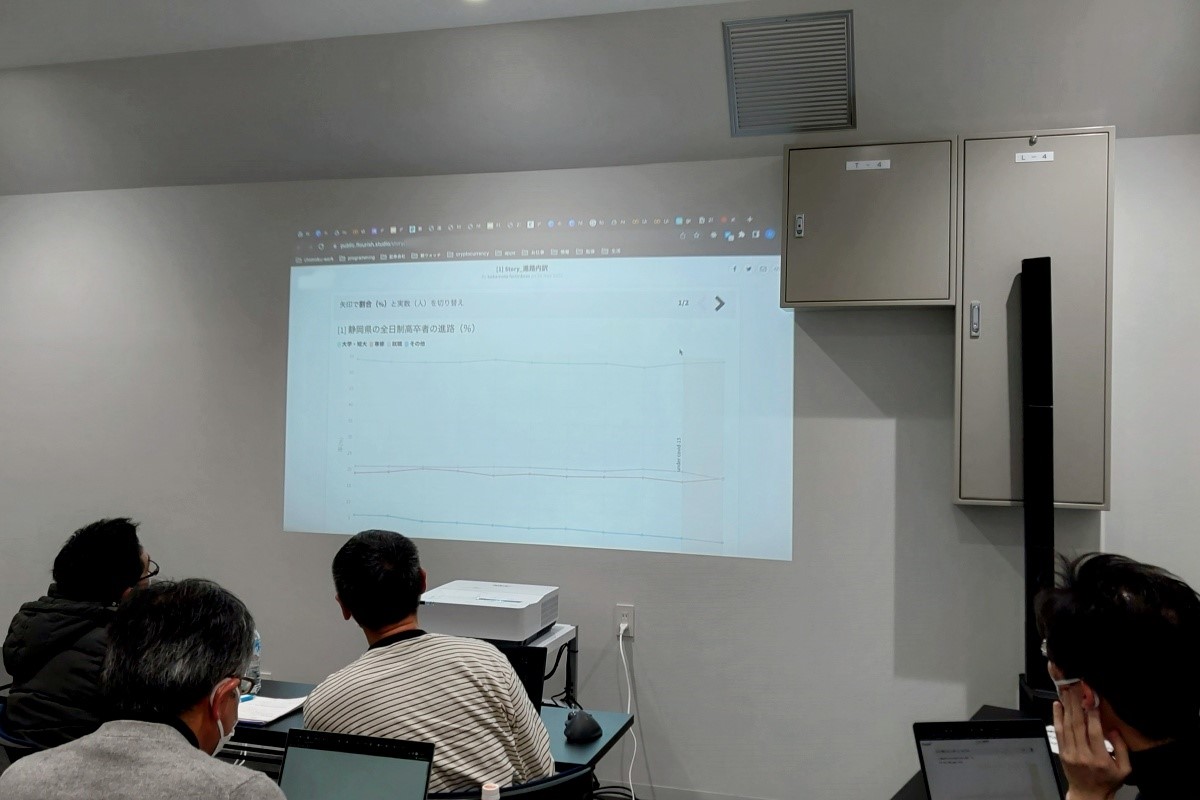

(キャプション)セミナーは毎月開催。小川代表自ら浜松へ足を運び、ハンズオンでオープンデータの扱い方を伝授した

――試行錯誤の1年間を通じて、どのような学びを得られたでしょうか?

小川氏:一番大きな学びは、企業の課題に直結するソリューションを構築しなければ、オープンデータの利活用が進まないということです。それは、新規サービスの開発に取り組むことでもあるので、実証実験と並行するのは非常に困難でした。

それでも毎月、浜松に通ったおかげで、BCP(事業継続計画)の自動作成サービスというアイデアを練ることができました。

実は、経営者ヒアリングで「浜松でデータ活用を推進するなら、『防災』がキーワードになるよ」と教わったのです。南海トラフ巨大地震の発生が懸念される浜松では、各企業でBCPを策定していますが、自前で作成するのは大変だ、と。

オープンデータから必要なデータを読み込み、BCPを自動作成できるシステムがあったら「ぜひ使いたい」と言っていただきました。地元の声を聞いていなかったら、気付けなかったニーズだと思います。

――期間中にサービスアイデアの創出までたどり着いたことについて、どのような点が奏功しましたか?

小川氏:浜松にエコシステムがあったおかげです。例えば、FUSEのコミュニティに参加したことで、地域の老舗企業や上場企業、スタートアップまで、さまざまな企業を紹介していただきました。

(キャプション)ビギナー向けに改良したセミナーに参加した出版社から「こんな内容を求めていた」と声がかかり、書籍化も

小川氏:そして何より、浜松市の担当者さまが協力的でした。なんと24回もの打ち合わせを実施し、方向性や施策をともに考えてくれたのです。皆さんの真剣な姿に、私も意欲がみなぎりました。

――それでは最後に、今後の展望について教えてください。

小川氏:今後は、BCP自動作成システムを皮切りに、自社サービスの可能性を探求していきます。また、経営者向けのセミナーなど今回できなかった別のアプローチでも、オープンデータの利活用推進に取り組みたいと思います。

そして、オープンデータの利活用により企業が生産性を高め、自社の強みをフルに発揮できる世の中を実現していきたいと思います。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください