ここから本文です。

株式会社フジヤマ・株式会社Synspective

人工衛星およびAIの最先端技術と建設土木の知見を融合し、不法・不適切盛り土の監視効率化へ

(左:フジヤマ山浦氏、右:シンスペクティブ岩谷氏)

斜面や低地に土砂を盛り、平坦な土地を造成する盛り土工事。その盛り土が不適切に行われることにより、がけ崩れや土砂の流出など危険な事故につながることが社会問題となっています。

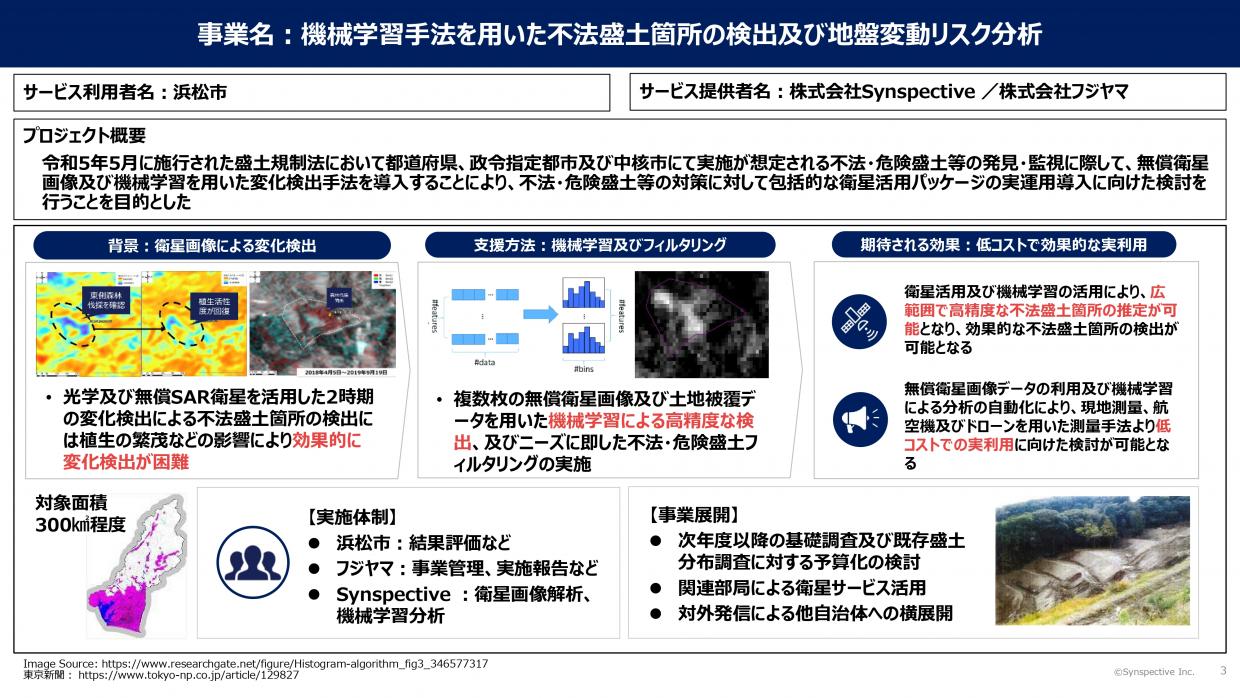

2023年5月には通称「盛土規制法」が施行され、地方自治体には不法・危険な盛り土の監視・発見が義務付けられました。しかしながら、全国2位という広い市域を有する浜松市では、盛り土の監視体制づくりに限界があります。

そこで、衛星画像などを活用した不法・不適切盛り土監視の効率化に取り組んだのが、株式会社フジヤマ(別ウィンドウが開きます)と株式会社Synspective(別ウィンドウが開きます)(読み方:シンスペクティブ)です。両者の取り組みについて、フジヤマよりDX推進部部長代理の山浦篤(以下、山浦氏)氏と、Synspectiveよりビジネス部門シニアプログラムマネージャーの岩谷彩花(以下、岩谷氏)氏に聞きました。

人工衛星およびAIの最先端技術と建設土木の知見を融合し、社会課題の解決に取り組む

――今回、2社合同で実証実験に取り組まれました。まずは、それぞれの事業内容と協業関係について教えてください。

(山浦氏)

山浦氏:株式会社フジヤマは、浜松市に本社を置く建設総合コンサルタントです。国土基盤整備(測量・調査)をすべて自社内で手がけ、空間・地理情報処理やコンサルティングも含めたワンストップサービスを提供。近年はDX事業も伸長しています。

(岩谷氏)

岩谷氏:株式会社Synspectiveは、複数の小型衛星を連携させたコンステレーションシステムを運用する宇宙関連スタートアップです。マイクロ波を使って地表面を観測する「SAR(サー)衛星」の開発・製造および打ち上げを手がけ、国内で数少ないSAR衛星の小型化・軽量化に成功した企業。取得した衛星データを活用したさまざまなソリューションを提供しています。

山浦氏:シンスペクティブさまとは、内閣府の実証実験などでご一緒したことをきっかけに、衛星活用で協業を進めています。とくに、今回の盛り土の監視はSAR衛星の効果が期待される分野であり、ともに事業化を進めるべく浜松市の実証実験にお誘いしました。

――盛り土監視の効率化というテーマに注目されたのはなぜですか?

山浦氏:盛り土の崩落による災害・事故を防ぐため、いわゆる盛土規制法が2023年5月に施行されました。その中で、被害を及ぼすおそれのある盛り土に関して、基礎調査などが義務付けられ、浜松市でも2025年度から運用が始まります。

しかし浜松市域は、全国で2番目の面積と広大で、北部は山間部が占めています。パトロールや通報など人手による運用には限界がありますので、より効率的で効果的な盛り土の監視方法を確立し、安心安全な市域の維持管理に貢献したい、と考えていました。

岩谷氏:国が定めたガイドラインでは、土地をモニタリングする方策として(1)光学衛星画像(無償)、(2)光学衛星画像(有償)、(3)SAR画像(有償)の3種を挙げており、運用面や費用面などの観点から、光学衛星から利用を始め、応用範囲を広げることが謳われています。ただし、光学衛星は太陽光に反射した対象物の像を捉えるカメラのような方式であり、夜間の撮像が難しく、天候にも左右されてしまうのが難点です。

一方で、SAR衛星は、電波の一種であるマイクロ波を地表に向かって照射し、その反射波から地表の形状や性質を捉える方式です。土地の形状を撮像することができるほか、植生も捉えやすいのが利点です。そこで、弊社のSAR衛星を活用した、盛り土の監視システムを確立したいと考えました。

参考:不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン(別ウィンドウが開きます)

(SAR衛星観測のイメージ 引用:SAR衛星を活用した盛土可能性箇所の検出及び盛土モニタリング技術_株式会社フジヤマ(別ウィンドウが開きます))

――人工衛星を使った盛り土の監視システムを制作するために、どのような課題を克服する必要がありますか?

山浦氏:実用化するには、コスト面と信頼性をクリアする必要があります。まず、高精細な画像を使用する際、衛星の利用契約やデータの購入の費用が高くなることが課題です。そして検知精度には、盛り土がなされた兆候や造成の形状を正確に捉える信頼性が必要です。かつ定常的に造成をモニタリングし、少しの変異でも検知する技術が求められます。

岩谷氏:そこで、私たちは今回、2つのゴールを設定しました。1つ目のテーマは、盛り土の監視にSAR衛星が有効であることを実証することです。そのうえで、コストを抑える方法として、無償の衛星データを使用する技術の検証も2つ目のテーマに盛り込みました。無償の衛星データを使用する方法では、有償の衛星データ使用時に並ぶ高精度な盛り土の検知を目標として、AIのアルゴリズムを開発しました。

10年分以上の衛星データを学習させAI開発、管理システムの開発も平行して実施

――SAR衛星を活用した盛り土監視は全国でも先進的な取り組みです。1年間の実証実験は、どのように進められたのでしょうか?

岩谷氏:私たちはAIを活用し、無許可な盛り土や安全性に問題のある盛り土を検知・判定する仕組みの構築を目指していました。そこで、2023年10月から2024年夏ごろにかけ、衛星データを調達して機械学習を行い、盛り土の定義をAIに学習させました。その後、調整を経て実際の現場をターゲットに解析結果の検証を開始しました。

山浦氏:弊社は現地確認と管理システムの開発を担当しました。シンスペクティブさまの解析結果をもとに現地に足を運び、土地の造成状況を目視で照合しています。そして、管理システムを制作し、関係者の皆さまにテスト使用いただきました。

――土地の撮影画像をもとにAIが盛り土を判定できるようになるまで、膨大なデータを学習させる必要があったと思います。

岩谷氏:そうですね。今回、過去に盛り土調査のなされた土地を対象とし、盛り土の兆候を判別することに取り組んだこともあり、有用なデータの収集が困難でした。具体的には、盛り土を判別できるデータ自体が少なく、過去10年以上にわたるデータをもとにAIのトレーニングを行いました。

――ハードルの高さが伺えます。

岩谷氏:たしかにAIのトレーニングや実施フローの検討には時間がかかりましたが、実証実験自体はスムーズに進んだ印象です。なぜなら浜松市は、リモートセンシング技術に対する担当職員の方々の理解が深いためです。私たちの提案を前向きに検討していただき、スムーズな連携が叶いました。

SAR衛星による土地観測技術は実用化へ、応用を含め全国展開を目指す

――では、今回の実証実験でどのような結果が得られましたか?

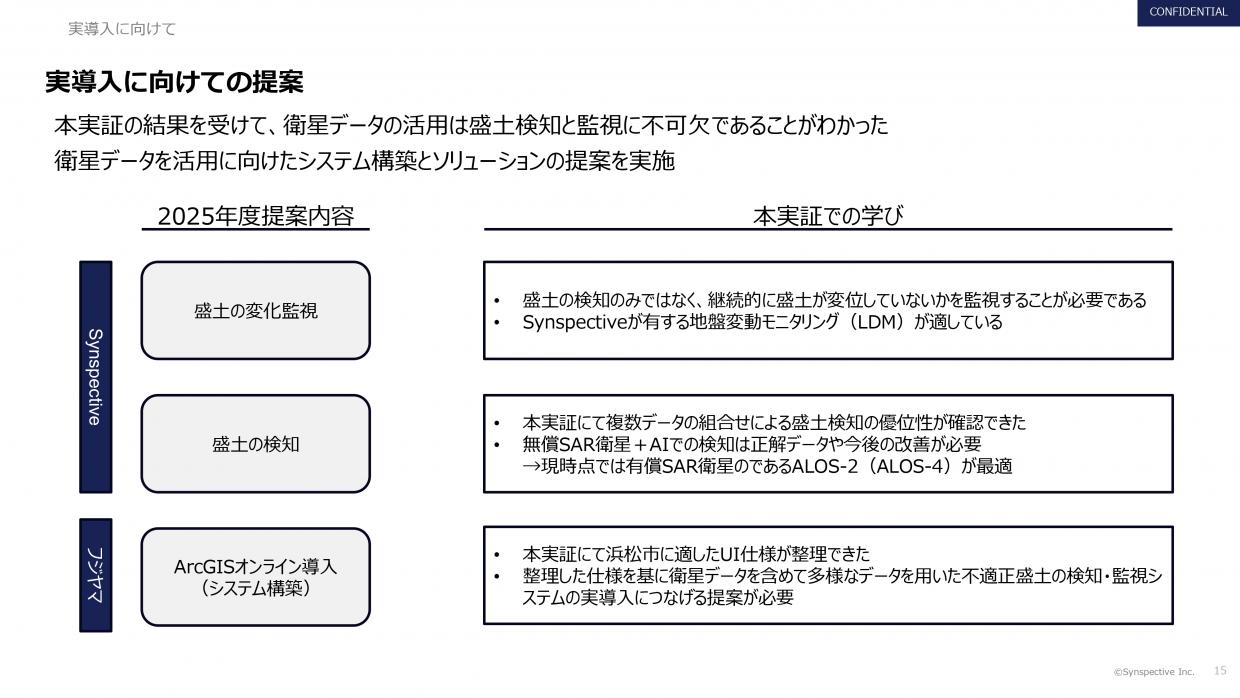

山浦氏:盛り土の監視体制に効果的に働きかける方法として、SAR衛星による検知システムの有効性を実証できました。とくに有償の衛星データを用いた場合には、実用化レベルの正確性と効果が得られました。

岩谷氏:無償の衛星データを使用した方法でも、有償データを使用した場合の80パーセントの精度を達成できました。この”80パーセント”という精度については評価が難しいところです。ただし弊社としては、有償データと同レベルまで精度を高めるために、さらなる技術革新が必要だと判断しています。

一方で、衛星技術は日々進歩していますので、最新の技術動向を把握して柔軟に対応することも重要です。2024年7月にはJAXAが陸域観測衛星「だいち4号(ALOS-4)」の打ち上げに成功しました。従来のALOS-2に比べて観測頻度が向上することで衛星データを安く購入できる可能性が示唆されています。そのため、無償の衛星データを活用する方法の精度向上を図るよりも、ALOS-4のデータを利用した方が結果的にコスト削減につながる可能性が高いと考えています。

――2社で協力したからこそ、得られた効果もありますか?

山浦氏:浜松市では2025年度より盛土規制法の運用が始まりますが、SAR衛星でなければ実現が難しいことを浜松市さまと共有し、理解をいただきました。その技術面は、シンスペクティブさまでなければ確立、説明できませんでした。ほか、実証実験の実施方法や盛り土監視のスキームもシンスペクティブさまが中心になって組んでくださり、全体を通じて円滑に進められました。

岩谷氏:実証実験を円滑に進めるために、ステークホルダーへどのような情報や知識をどこまで共有するかは、悩むポイントです。ですが、浜松市で50年以上にわたり事業を展開し、地域の事情に詳しいフジヤマさまにアドバイスをいただいて進めたことで、関係者の皆さまの納得感を醸成することができました。

――今後はどのように展開していきますか?

岩谷氏:今回、浜松市で検証できた技術をもとに、盛り土の監視サービスを広く展開していきたいと考えています。自治体のインフラ管理の方法として、衛星活用は今後も需要が増えると見込まれます。フジヤマさまと弊社の技術を組み合わせ、より多くの地域の課題解決に貢献したいと考えています。

山浦氏:今回の実証実験は、私たちの営業面でも大きなプラスとなりました。例えば、実際に土地造成のモニタリングに衛星を使いたいと、全国からお問い合わせをいただいています。

またSAR衛星は、インフラの老朽化や災害リスクの把握など、さまざまな分野への応用が期待できます。シンスペクティブさまの最新技術を組み合わせながら、SAR衛星のサービス展開を検討していきます。

浜松市では、2025年2月7日に「宇宙×スマートシティ」ウェビナーを開催し、衛星データ活用の最新動向や地域課題の解決事例を紹介しました。Synspective岩谷氏よりSAR衛星データの取得・分析について発表いただきました。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください