緊急情報

サイト内を検索

ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 健康づくり > 健康づくりに関する計画 > 健康はままつ21(第3次浜松市健康増進計画・第2次浜松市歯科口腔保健推進計画・第4次浜松市食育推進計画) > 分野別施策 歯と口の健康

ここから本文です。

更新日:2024年5月7日

分野別施策 歯と口の健康

(第2次浜松市歯科口腔保健推進計画)

(1)基本的な考え方

【生涯にわたる口の健康づくり】

1.歯と口の機能に着目した取組

- 生涯を通じて食事や会話を楽しむために、乳幼児期から歯と口の機能(口腔機能)育成に注目した取組を継続して推進します。

- こどものむし歯は減少傾向にありますが、学齢期以降に依然として広く蔓延しています。また、成人と高齢者は歯と歯の間や歯の根むし歯が増えてきています。こどものむし歯だけでなく大人のむし歯を含め、むし歯のさらなる減少のためにフッ化物の利用の推進並びにかかりつけ歯科医での定期的な歯科検診に向けた取組を推進します。

- 乳幼児期に複数のむし歯があるこどもの背景には、貧困などの社会経済的要因があるといわれています。健康格差の縮小につながる取組を前向きに検討します。

- 乳幼児期にむし歯が多かった人は、成人期にもむし歯が多いことが報告されています。ライフコースアプローチに基づく、歯の健康づくりを推進します。

2.歯周病予防対策

- 歯肉炎はみがき残しの多い乳歯と永久歯が混在する学齢期に増加し、歯周病菌は20歳代前半に感染すると報告されていますが、歯周病の症状は40歳前後に多く現れます。症状のない早い段階から歯と口の健康に関する普及・啓発をします。

- 自分の歯や口の健康意識が薄れる働き盛りの世代や、年代を問わず健康に対して無関心な人(健康無関心層)に対して、将来自分の歯を維持するために、セルフケアとかかりつけ歯科医による定期歯科検診(健康診査及び健康診断を含む)の重要性を発信します。

- 妊娠中はホルモンバランスの変化やつわりによる歯みがき不足から歯肉炎やむし歯を発症しやすいことに加え、出産直後は歯科受診が困難になることから、妊婦歯科健康診査の受診の重要性を普及・啓発します。

- 障がい者や要介護高齢者などの歯科医療を受けることが困難な人は、むし歯や歯周病が進行すると歯科治療がより困難になるため、それらの重症化予防を推進します。

3.歯と口の機能低下を予防する対策

- 歯と口の機能低下予防のために、歯と口のケアについて正しい知識、口の機能の維持向上のための健康情報を普及・啓発します。

- 自分の歯を有する人が増加すると、むし歯や歯周病を有する割合も増加することが推測されるため、歯周病の発症・重症化予防の普及・啓発の推進、生活習慣の改善やセルフケアの実践、定期的に歯科検診を受ける人の増加に向けた取組を推進します。

- 令和5(2023)年4月1日現在で、浜松市の65歳以上の高齢者の人口割合は28.5%となりました。高齢者が最期まで地域で自分らしく生活するための要素のひとつとして、口から食べることは重要です。また、通院が困難な人は口の機能が低下することが多いといわれており、口の機能の低下が全身に影響を及ぼす可能性があることから、すべての人の口の環境や機能の維持の重要性を普及・啓発します。

- 高齢期の誤嚥性肺炎(本来、気管に入ってはいけないものが気管に入り起きる肺炎)には、口の衛生状態や口の機能が関連することが明らかになってきています。医科と歯科の連携の重要性と誤嚥性肺炎の予防について普及・啓発します。

(2)現状と方向性

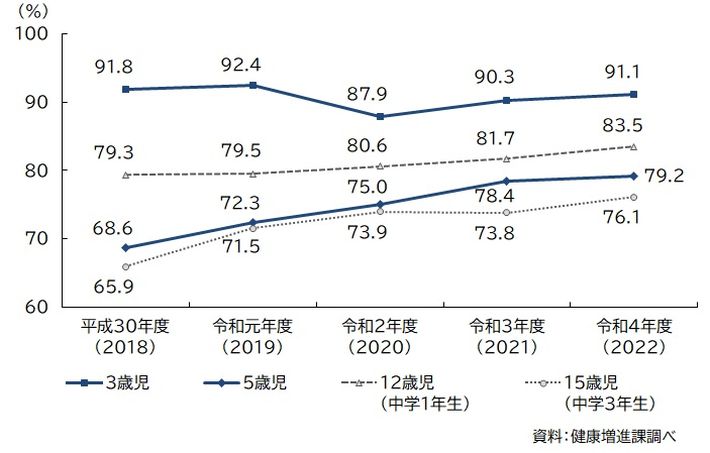

むし歯のない児の割合

むし歯のないこどもは増加しています。

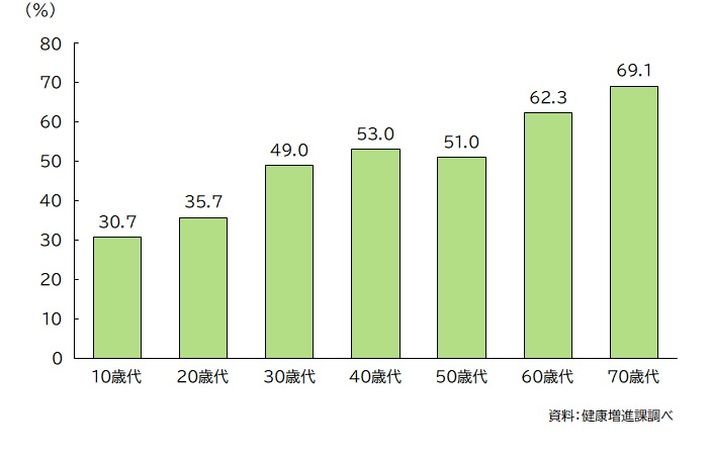

かかりつけ歯科医で定期管理(過去1年以内)を受けた人の割合(令和4(2022)年度)

歯周病は40歳前後から症状が現れることが多いですが、歯周病の前段階の歯肉炎は乳幼児期から学童期へと徐々に増加します。かかりつけ歯科医で定期的に歯科検診やメインテナンスを受けることが大切です。

計画の方向性

【生涯にわたる口の健康づくり(ライフコースアプローチ)】

生涯を通じて口からおいしく食べることを目指し、正しく「食べる(かむ、のみこむ)」ための基盤となる乳幼児期から口の機能低下予防に取り組む高齢期まで、各ライフステージにおける口の機能の特徴を意識し切れ目のない支援を実施します。

- 歯と口の機能に着目した取組

口の機能の育成・維持向上のため、情報発信や健康づくりについて普及・啓発をするとともに、予防行動につなげる取組を検討し実施します。

- 歯周病予防対策

歯周病(歯肉炎、歯周炎)の予防について、若い世代から正しい知識の普及・啓発をします。

歯周病予防のため、20歳代から歯周病検診を受けることを推奨します。

- 歯と口の機能低下を予防する対策

口の機能の維持や低下予防のため、よくかんで味わって食べることやオーラルフレイルなどの知識の普及・啓発をします。

(3)市民のめざす姿

1.歯と口の機能に着目した取組

- よくかんで食べる習慣を身につける

- かかりつけ歯科医をもち、定期的にフッ化物塗布を受ける

- フッ化物利用方法、効果について正しい知識を身につける

2.歯周病予防対策

- 定期的に歯科検診を受けて、歯周病予防に努める

- 若い世代から、歯周病についての正しい知識を身につける

3.歯と口の機能低下を予防する対策

- 口の機能の低下を防ぐために自分の歯を失わないように努める

- かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科検診、メインテナンスを受ける

- 口の機能の維持向上や毎日の歯ブラシ(セルフケア)について正しい知識を身につける

- 口の体操やマッサージを行い、口の機能の正しい知識を身につけ、維持・向上に取り組む

(4)指標

1.歯と口の機能に着目した取組

| 指標 | 対象 | 令和4年度 (2022年度) (現状値) |

令和11年度 (2029年度) (中間値) |

令和16年度 (2034年度) (最終目標値) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 4歯以上のむし歯を有する児の割合 | 3歳児 | 2.7% | 1.5% | 0% |

| 5歳児 | 8.3% | 6.5% | 5.0% | ||

| 2 | むし歯のない児の割合 | 12歳児(中学1年生) | 83.5% | 87.0% | 90.0% |

| 15歳児(中学3年生) | 76.1% | 78.0% | 80.0% | ||

| 3 | フッ化物を利用する人の割合 | 1~12歳 | 72.9% | 85.0% | 95.0% |

| 19歳以上 | 54.5% | 68.0% | 80.0% | ||

| 4 | フッ化物洗口を実施する幼稚園・保育所・こども園の割合 | 幼稚園・保育所・こども園 | 40.2% | 48.0% | 55.0% |

2.歯周病予防対策

| 指標 | 対象 | 令和4年度 (2022年度) (現状値) |

令和11年度 (2029年度) (中間値) |

令和16年度 (2034年度) (最終目標値) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | かかりつけ歯科医で定期管理(過去1年以内)を受けた人の割合 | 13~18歳 | - | 55.0% | 60.0% |

| 19~69歳 | 30.2% | 55.0% | 60.0% | ||

| 70歳以上 | - | 55.0% | 60.0% | ||

| 障がい者施設歯科健診受診者 | 48.2% | 60.0% | 75.0% | ||

| 2 | 歯肉に炎症所見を有する児の割合 | 12歳児(中学1年生) | 16.5% | 13.0% | 10.0% |

| 15歳児(中学3年生) | 18.5% | 17.0% | 15.0% | ||

| 3 | 妊婦歯科健康診査を受けた人の割合 | 妊婦 | 49.9% | 75.0% | 80.0% |

| 4 | 進行した歯周炎を有する人の割合 | 40歳以上 | 45.6% | 40.0% | 35.0% |

| 5 | 45歳以上で自分の歯が19歯以下の人の割合 | 45歳以上 | 4.1% | 3.5% | 3.0% |

3.歯と口の機能低下を予防する対策

| 指標 | 対象 | 令和4年度 (2022年度) (現状値) |

令和11年度 (2029年度) (中間値) |

令和16年度 (2034年度) (最終目標値) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 24歯以上の歯を有する人の割合 | 50~59歳 | 90.4% | 92.5% | 95.0% |

| 60~69歳 | 79.4% | 85.0% | 90.0% | ||

| 2 | 20歯以上の歯を有する人の割合 | 80歳 | 61.0% | 70.0% | 80.0% |

| 3 | 咀嚼が良好な人の割合 | 50歳以上 | 71.7% | 75.0% | 80.0% |

| 60~69歳 | 80.8% | 84.0% | 88.0% | ||

| 80歳 | 68.3% | 72.0% | 76.0% | ||

| 4 | オーラルフレイルを知っている人の割合 | 19~69歳 | 22.3% | 50.0% | 80.0% |

| 70歳以上 | 34.0% | 50.0% | 80.0% | ||

(5)3つの取組

各々が取り組むべき具体的な行動を「市民のやらまいか」「団体のやらまいか」「行政のやらまいか」として設定しています。

市民のやらまいか

- 妊婦歯科健康診査を受ける

- 継続してフッ化物を利用する

- かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科検診を受ける

- ゆっくりよくかんで食べる習慣を身につける

- 歯と口の機能低下を防ぐために自分の歯を失わないようにする

- 自分や周囲の人を大切にし、周囲の人に問題があった場合は、医療や行政につなげる

- 災害時に備えて、非常用持ち出し袋に口腔ケアグッズを入れる

団体のやらまいか

- 妊婦歯科健康診査をきっかけに、保護者がかかりつけ歯科医をもつことを推奨する

- 学校歯科健診結果をもとに受診勧奨を徹底する

- 職場における歯科保健活動の必要性について理解し、歯科検診を実施する

- 定期的な歯科検診の重要性について普及・啓発する

- 必要な歯科治療を行うことにより、歯と口の機能を回復させる

- フレイルやオーラルフレイルのチェックの機会を捉え、オーラルフレイルを早期発見し、フレイル予防につなげる

- 災害時に地域医療の早期回復を目指し、診療可能な医療機関は再開する

行政のやらまいか

- 妊婦歯科健康診査受診率向上を図る

- フッ化物利用の普及・啓発を行う

- 適切な歯と口の機能の普及・啓発を行う

- 定期的に歯科検診の受診啓発を行う

- 自分の歯をより多く保つための対策を推進する

- セルフケアとかかりつけ歯科医機能の充実を図る

- オーラルフレイル対策を推進する

- むし歯や歯周病の早期発見と重症化予防を図る

- 歯科口腔保健を担当する職員の確保・資質の向上に努める

- 災害時の口腔ケアの重要性を普及・啓発する

健康はままつ21詳細な情報

概要

分野別施策

年代別健康づくりの目標

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください