緊急情報

サイト内を検索

ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 健康づくり > 健康づくりに関する計画 > 健康はままつ21(第3次浜松市健康増進計画・第2次浜松市歯科口腔保健推進計画・第4次浜松市食育推進計画) > 分野別施策 栄養・食生活

ここから本文です。

更新日:2024年5月7日

分野別施策 栄養・食生活

(第4次浜松市食育推進計画)

(1)基本的な考え方

1.食を通じた健康づくり

- 【重点】望ましい食習慣の定着及び個人の行動と健康状態の改善

- 「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針~妊娠前から健康なからだづくりを~解説要領(令和3(2021)年3月厚生労働省)」では、若い女性は朝食の欠食率の割合が高いほか、エネルギー摂取量も少なく、低体重(やせ)の割合が高いという現状が報告されています。このことから、今後は健康無関心層や将来を見据えた食行動が重要となる若い世代に向けた「適正体重の維持」と健康に配慮した食生活を自ら実践できるプレコンセプションケアの強化が重要です。

- 1日3回の食事を基本とし、そのうち1日2回は、主食・主菜・副菜をそろえた食事をとることが良好な栄養摂取量、栄養状態につながるため、望ましい食生活習慣の定着に向けた取組が必要です。

- 野菜摂取量増加、果物の適量摂取や減塩については、個人の行動変容につながる取組とデータやSNS等のICTを活用した評価が必要です。

- 教育・保育関係(学校、保育所等)、地域・団体(企業、医療関係者、食育ボランティア等)等との連携を強化し、産官学共創による社会環境の質の向上に向けた取組が必要です。

2.食に関する環境づくり

- 自然に健康になれる環境づくり(健康的で持続可能な食事を選択できる環境づくり)

- 食事のバランス、野菜摂取や減塩等に配慮した食事を選択できるよう、企業や食品関連業者等が、主体的に食環境づくりに取り組むことが必要です。

- 地域や教育現場における食育活動を実践するため、大学生等若い世代との連携体制を構築する等、食育を推進する人材育成の強化を図り、若い世代への情報発信の取組につなげることが必要です。

- 誰もがアクセスできる健康増進の基盤として、利用者に応じた食事を提供している特定給食施設の増加の取組を進めていくことが必要です。

3.豊かな食と食の大切さの推進

- 健康のみならず豊かな人間性を育むため、家族や仲間と一緒に食事をする共食や給食の場面、調理などの体験において、食の楽しさや大切さを感じ、食への関心を高めていくことが必要です。

- 通信販売の普及拡大などによる食品の購入方法をはじめ、食をとりまく環境の変化を踏まえ、SNS等を活用した浜松産食材や浜松の食文化に関する情報発信など、より若い世代に向けた取組を強化する必要があります。

- 環境負荷低減のため、一人ひとりが食品ロスの削減意識を高め、実践していくことが必要です。

- 食品の安全・安心、栄養等に関する様々な情報について、広く市民に伝えていくことが必要です。

※(食農教育、地産地消に対する総合的な取組は、「浜松市農業振興ビジョン(計画期間:令和元年(2019)年度~令和6(2024)年度)」に基づき、推進します。)

(2)現状と方向性

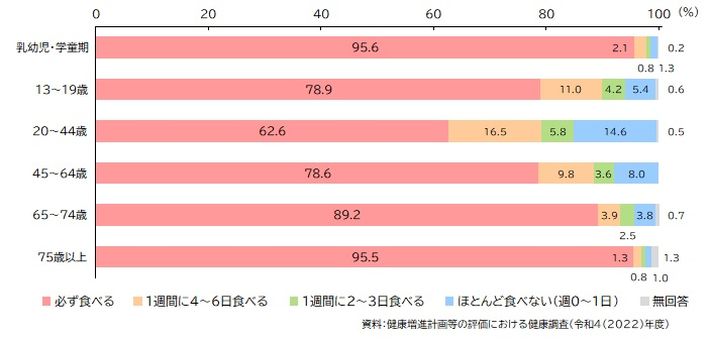

朝食を食べている人の割合

朝食を欠食する人(「1週間に2~3日食べる」及び「ほとんど食べない(週0~1日)」)の割合が、20~44歳で、他の世代と比べて20.4%と多くなっています。その中でも20歳代の「ほとんど食べない」人の割合は、約20%を占めています。

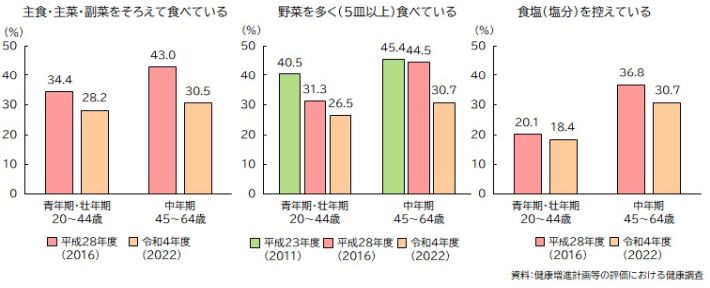

健康を保つために食事のとり方に気をつけている人の割合

主食・主菜・副菜をそろえて食べることや、野菜を多く(1皿70gを1日5皿以上)食べることを気をつけている人の割合は、令和4(2022)年度では、平成28(2016)年度と比べて、45~64歳で著しく減少しています。また、20~44歳では、45~64歳と比較すると低く、さらに減少傾向にあり、「食塩(塩分)を控えている人の割合」についても著しく低いことが分かります。

計画の方向性

- 望ましい食習慣の定着及び個人の行動と健康状態の改善

健康無関心層が多い若い世代やこどもの未来を担うこれから親となる世代を中心に、「望ましい食習慣の定着」に向けた行動変容を促すための取組を「家庭」「教育・保育関係」「地域・団体」などの関係機関と連携し、実施していきます。

- 自然に健康になれる環境づくり(健康的で持続可能な食事を選択できる環境づくり)

企業や食品関連業者等が、市民に対し、食事のバランス、野菜摂取や減塩等に配慮した健康的で持続可能な食事を選択できるよう、主体的に食環境づくりに取り組みます。

(3)市民のめざす姿

1.食を通じた健康づくり

- 適正体重を知って、バランスの良い食事を実践する

- 生活リズムを整え、朝ごはんを食べる

- 生活習慣病予防を意識した食生活を実践する(野菜摂取量の増加、果物の適量摂取、食塩摂取量の減少)

- よくかんで食べる

2.食に関する環境づくり

- 健康的で持続可能な食事を選択できる

- 若い世代を中心に食育を推進する人材が増える

- 食に関する正しい情報を獲得し実践する

3.豊かな食と食の大切さの推進

- 家族や地域の仲間と一緒に楽しく食べる

- 浜松産、県内産の食材を積極的に利用する

- 食への関心と理解を深め、環境に配慮した食生活を実践する

- 安全・安心に関する食の知識を身につけ、実践する

(4)指標

1.食を通じた健康づくり

| 指標 | 対象 | 令和4年度 (2022年度) (現状値) |

令和11年度 (2029年度) (中間値) |

令和16年度 (2034年度) (最終目標値) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 食育に関心のある人の割合 | 20歳以上 | 58.6% | 75.0% | 90.0% |

| 2 | 女性のやせの割合※ | 20~39歳 | 17.9% | 16.0% | 15.0% |

| 3 | 児童・生徒における肥満傾向児の割合 | 小学校5年生男子 | 15.4% | 減少 | 減少 |

| 4 | 小・中学生の朝食の欠食率(週0~3日食べる) | 小学生 | 3.3% | 1.7% | 0% |

| 中学生 | 6.4% | 3.2% | 0% | ||

| 5 | 若い世代の朝食の欠食率(週0~3日食べる) | 20~39歳 | 21.8% | 18.0% | 15.0% |

| 6 | 1日2回以上主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をほぼ毎日食べている人の割合 | 20~64歳 | 40.8% | 45.0% | 50.0% |

| 20~39歳(若い世代) | 37.1% | 40.0% | 40.0% | ||

| 7 | 野菜を多く(1皿70gを1日5皿以上)食べている人の割合 | 20~64歳 | 4.7%(3皿以上29.4%) | 増加 | 増加 |

| 8 | 食塩(塩分)を控えている人の割合 | 20~64歳 | - | 40.0% | 40.0% |

| 9 | 低栄養傾向(BMI20以下)高齢者の割合(増加の抑制) | 65歳以上 | 23.1% | 20.0%未満 | 13.0%未満 |

| 10 | よくかんで食べている人の割合 | 全市民 | 30.5% | 増加 | 増加 |

※妊娠届出者の非妊娠時のBMIより算出。

2.食に関する環境づくり

| 指標 | 対象 | 令和4年度 (2022年度) (現状値) |

令和11年度 (2029年度) (中間値) |

令和16年度 (2034年度) (最終目標値) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 健康づくりに配慮した食の環境整備に取り組む認証店※の数 | - | 302 | 増加 | 増加 |

※妊娠届出者の非妊娠時のBMIより算出。

3.豊かな食と食の大切さの推進

| 指標 | 対象 | 令和4年度 (2022年度) (現状値) |

令和11年度 (2029年度) (中間値) |

令和16年度 (2034年度) (最終目標値) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1日3回の食事を家族や仲間と一緒に食べる「共食」の回数(1週間) | 全市民 | 15.5回 | 16回 | 16回 |

| 2 | 料理のつくりすぎに気をつけるなど、食べ残しを減らす努力をしている人の割合 | 20歳以上 | 77.8% | 80.0% | 80.0% |

| 3 | 外食時や食品購入時に栄養成分表示(エネルギー、食塩等)の記載を参考にする人の割合 | 20歳以上 | 45.1% | 増加 | 増加 |

| 4 | 食品購入時に「浜松産」「県内産」を意識する人の割合 | 20歳以上 | 48.3% | 増加 | 増加 |

| 5 | 学校給食の浜松産12品目の使用率※ | - | 40.0% | 42.0% | 45.0% |

| 6 | 公立保育所の浜松産12品目の使用率※ | - | 51.8% | 53.0% | 55.0% |

※浜松産12品目の使用率とは、大根、さつまいも、葉ねぎ、しらす、セロリー、パセリ、チンゲンサイ、たまねぎ、じゃがいも、みかん、こまつな、はくさいの出盛り期における重量での使用率をいいます。

(5)3つの取組

各々が取り組むべき具体的な行動を「市民のやらまいか」「団体のやらまいか」「行政のやらまいか」として設定しています。

市民のやらまいか

- 朝食を毎日食べる

- 主食・主菜・副菜をそろえて食べる

- 野菜は1日350g(1皿70gを5皿以上)以上食べる

- 果物は1日200g程度食べる

- 減塩を心がける

- 健康的な食事を選択する力をつける

- 適正体重を知り、維持する

- よくかんで食べる

- 正しい食の知識などを身につけ、情報を発信することができる

- 正しい食の情報を獲得することができる

- 貧困等の状況にあるこどもとその保護者が温かな団らんの場で栄養のある食事をすることができる

- 地域の産物を活用して料理をつくる

- 食べ残しをなくす

- 災害時及び感染症流行時に備え、食料の備蓄をする

- 災害時に必要な食支援を受けることができる

団体のやらまいか

- 学校・企業等は、個人の行動変容につなげるための野菜摂取量増加に向けた取組を行う

- 園児、児童、生徒等への食育の実施と保護者に向けた情報発信を行う

- 食品関連業者等は野菜摂取や減塩を推進する取組を行う

- 口腔機能や食を通じた健康づくりに関する事業や講演会を実施する

- 浜松市食育ボランティアは市民に向けた食育活動を行う

- 食育に携わる管理栄養士等に対して、市民に正しい食の情報を提供できるようスキルアップのための研修を実施する

- 「こども食堂」の活動への食育や浜松産食材などの支援を行う

- 地産地消に関する食育講座の実施やSNS等による情報発信を行う

- 食品関連業者等は食品ロス削減に関する取組と普及・啓発を行う

- 栄養士会は災害時にJDA-DATによる支援を行う

行政のやらまいか

- ライフステージに応じた食育を推進する

- 産官学連携により野菜摂取量増加の取組を推進する

- プレコンセプションケアについての正しい情報を提供する

- 学校給食等における、栄養管理と食育に取り組む

- 企業や店舗と連携して食の環境整備の推進を図る

- 口腔機能の育成・維持・増進を踏まえた取組を行う

- 食育に関わる団体の支援や人材育成の取組を行う

- 施設利用者に応じた食事を提供している給食施設の増加の支援・指導を行う

- 食育推進連絡会を開催する

- 「こども食堂」の活動への食育や浜松産食材等の情報提供を行う

- 地産地消や食文化に関する取組の実施やSNS等による情報発信を行う

- 食品ロス削減やごみ減量のための周知・啓発を行う

- 災害時及び感染症流行時に備えた食料備蓄を推進する

健康はままつ21詳細な情報

概要

分野別施策

年代別健康づくりの目標

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください