ホーム > 浜松市スタートアップ・エコシステム キープレイヤー連続インタビュー > 「ありえない大学」だからこそ生まれる、今までありえなかった新しい光ビジネス

ここから本文です。

更新日:2025年9月18日

「ありえない大学」だからこそ生まれる、今までありえなかった新しい光ビジネス

光産業創成大学院大学

- 本記事のインタビューは2023年2月に実施されたもので、記事中の内容・人物の肩書等は全てインタビュー時点のものです。

光産業創成大学院大学学長の瀧口義浩氏。1982年名古屋大学原子核工学専攻終了、浜松ホトニクス入社。同社社員として光産業創成大学院大学の設置構想段階からメンバーの一人として関わり、開学3年目の2006年には光情報・システム分野教授として同社から出向。2018年より2023年3月まで学長を務める。

産業創成大学院大学

光産業創成大学院大学は、「ニーズとシーズの融合による新産業の育成」を建学の精神とする、博士課程のみの大学。起業実践による起業人・企業人の育成に力を入れており、実際に教員、在学生、卒業生により様々なスタートアップが設立されている

研究の原点は「身近な人を喜ばせたい」

――まずは「日本のテレビの父」高柳健次郎氏による浜松高等工業学校(現静岡大学工学部)でのテレビ研究に始まる、「浜松と光産業」の歴史についてお話しいただけないでしょうか。

浜松における光産業発展の歴史は、高柳健次郎氏と浜松高等工業初代校長・関口壮吉氏との歴史的な出会いが嚆矢だと思います。高柳氏は、東京高等工業学校(現東京工業大学)を卒業した後、故郷浜松に新設された浜松高等工業電気科に助教授として着任しました。

高柳氏は関口校長との出会いについて、同校同窓会誌にこんなふうに書いているそうです。

「着任したその日の内に、校長に『テレビの研究をしたい』と申し出たところ、校長はテレビについてまったく知らなかったため、『無線遠視法』といって、東京の歌舞伎が浜松の家で見られるようになりますと説明したところ、『そんな馬鹿なことができるものか』と最初は取り合いませんでした。しかし校長はすぐさま思い直し『できるようになれば大変なことだ』と研究を許可してくれた。その上、研究費についても『文部省に掛け合って出してもらう』とその場で確約してくれた。関口先生にはどんなに感謝してもしきれない」

――高柳氏はラッキーでしたね。それにしても日本ではラジオ放送すら始まっていない時代。それがテレビとなれば研究費も相当な額だと思います。時代に先行した独創的な研究を奨励した関口校長ならではの、まさに英断ですね。

そうですね。確かに関口校長の決断は素晴らしいと思いますが、それは、高柳氏の「母親に家で東京の歌舞伎を見せてやりたい、自分の身近な人を喜ばせたい」という高柳氏の技術者としての強い思いが、関口校長を衝き動かしたからだと思います。そしてこれが、ある意味スタートアップの本質だと思います。

――やりたいことがあっても、お金がなければ実現できない。お金だけあっても、「誰かのために、世の中のために」という思いがなければ、チャレンジ精神は湧いてこない。つまり、意義ある思いがあってこそ、その思いに共感して資金を用意してくれる人が現れるということですね。

はい。そういう意味で、髙柳先生の偉業達成は、まさしく今のスタートアップの在るべき姿が100年前に整っていたことが大きいと思いますね。

生き続ける高柳イズム

――高柳健次郎氏の教え子である堀内平八郎氏が、戦後、静大の後輩とともに浜松テレビ株式会社を創業。その後、光技術のさらなる探究を目指して浜松ホトニクス株式会社に社名変更し、今や世界の光技術をリードする大企業にまで成長しました。創業の頃は大変な苦労があったそうですが。

高柳健次郎氏の最大の遺産のひとつが旧浜松テレビ、現在の浜松ホトニクスだと思います。同社は高柳氏の教え子である堀内氏が、1953年、静大工学部の後輩である晝馬(ひるま)輝夫氏(2代目社長)らとともに設立しました。

――同社の40年史を読むと、「設立当初は、法人名こそ株式会社とはいえ、その実体は社員数名という一介の町工場にすぎなかった。設備も乏しく、便所すらないありさまで、工場の裏地に樽を埋めて代用していた」と書かれています。

しかし志は高かったようです。光技術に魅せられ、未知の分野に挑戦すべく集まった高柳イズムの継承者たちには、設備の乏しさなどまったく問題ではなく、夜が更けるのも忘れて各々の見解を論じあう日々が続いたそうです。晝馬氏は当時を振り返り、「議論が高じて怒鳴りあいになることもしばしばであったが、今にこの浜松テレビを世界一といわれる光技術の会社にしよう、ということでは全員が一致していた。ともかく高柳先生から受け継いだ『人類未知未踏の領域を追求する精神』と『世の中のためになる技術かどうかを研究の根本に置け』という教えは社員全員に浸透していた」と語っています。

――スタートアップの成長には、そうした「高い志」が欠かせないということですね。

その通りです。確固たる志と具体的な目標がなければ、出資者の同意も得られませんし、本人たちのモチベーションも維持できませんから。

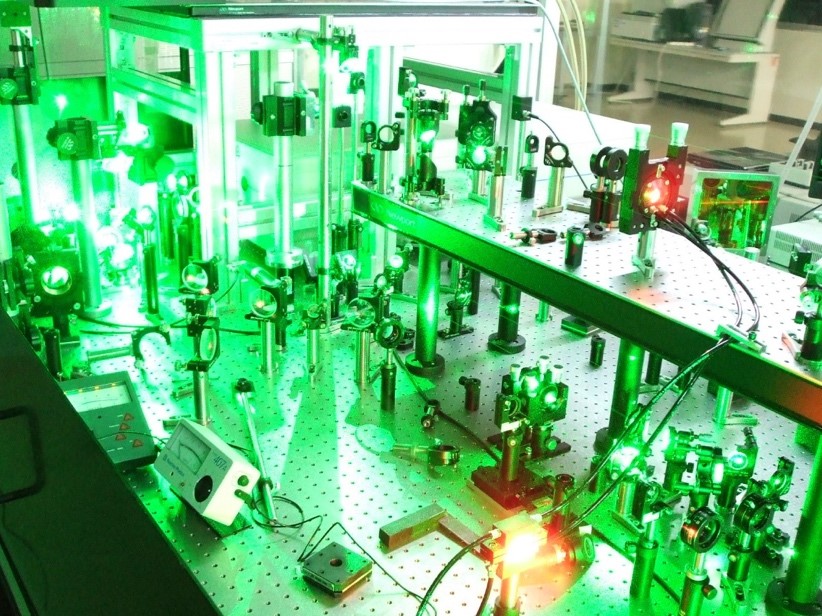

起業学生たちの研究や試作品実験などが行われている

求む!社会を俯瞰できる人

――御校の建学の精神である「ニーズとシーズの融合による新産業の育成」には、どのような思いが込められているのでしょうか。

そうですね、私自身もこの大学院大学をつくる前のいろいろな議論に当初から関わっていたので、当時浜松ホトニクスの社長であった晝馬輝夫氏がなぜこういう大学をつくりたかったかという思いはよくわかるんです。

浜松ホトニクスに私が入社した当時、すでに社員が1000人くらいの会社になっていて、やはり組織が大きくなると、従業員一人ひとりの輝ける場が減ってきます。個を大切にするにしても、創業当初の「俺が会社を引っ張るんだ」みたいな強い思いがだんだんなくなって、全体の中に埋もれて、その中で動いていればいいやみたいな意識になっていくことに、非常に危機感を覚えたのだと思います。

晝馬氏には、わずかな仲間と会社を興して成長のために夢中で仕事をしてきたご自身のプロセスを、全従業員に学んでほしいという思いがずっとあったのでしょう。それが、本学のような大学院大学をつくりたいという具体的な考えに至ったようです。

トヨタ自動車の豊田章一郎氏やノーベル物理学賞受賞者の小柴昌俊先生、元文部大臣の有馬朗人先生といった方々が支持してくださった一方、文科省からは「こんな大学はありえない」と言われたそうです。当時の文科省の大学に対する考え方は、「学術的知識をまず教えて、基礎研究をさせて、その研究成果を論文化して世界にアピールして認めてもらう」というものでした。しかし、我々が目指しているのはそこではない。研究成果を基に起業して会社の技術として売って、儲けて、お客様に喜んでいただく、というプロセスまで実践することを本学のポイントとしたわけです。

学生が起業して物も売ってもいいし、大学内で起業して人を雇ってもいいなんて、文科省としてはあり得ない話でした。それを晝馬氏が直談判でお願いに行って、小柴先生や有馬先生も後押ししてくれて、なんとか開学できたんです。

晝馬氏の中には、本学で学ぶことで、社員ひとりひとりが社長になれるくらいの指導力・営業力を持ち、社会や会社を俯瞰できるような人材に育ってもらいたい、さらにはその学びの機会を地域にも広げたいというような思いがあったのだと思います。

本館1階の展示エリア。起業学生や教員の研究、本学主催事業(レーザー加工人材育成)の最新情報が展示されている

がんばっている若者大歓迎!

――浜松にはスタートアップに適した地域性があるのでしょうか?

それはあると思います。浜松だけでなく、遠州地方特有の地域性ですね。元々この地域には、農家でいえば大地主・庄屋といった資産家がいて、若い人たちに「まあやってみなさい」とお金を出す精神風土がありました。関口校長が「文部省に掛け合って研究費を出してもらう」と確約できたのも、風土として若手に期待して「出世払いでいいよ」と言ってくれる環境があるというのが一番大きいのかなと思います。それも我々が言う「やらまいか精神」のあらわれですね。

――そのような地域性はどこから生まれたのでしょう?

トヨタグループの創始者である豊田佐吉もそうですが、風の噂でがんばっている若手がいるよと知った時に、一回会ってみるよという気楽な関係がこの地域では割と成り立つのではないでしょうか。その辺が地域性のおもしろいところで、鈴木康友浜松市長もよく言われますが、人と人との間にあまり垣根をつくらない場所のような気がします。

昔から東海道で沢山の人が行き来しているので、いつでも人が入って来ては出て行く中で、文化交流が盛んだった場所なんですね。来た人たちにおもてなしをする習慣が、どこから来た人であっても面倒を見るという文化になっていったのではないかと推測しています。その延長として、農家でありながら先進性がある庄屋のようなお金持ちたちによる、がんばる若手へのいろいろな支援につながっているのでないでしょうか。

――最後に、浜松に興味のある起業家のみなさんに伝えたいことは?

ここは暖かいし食べ物も美味しいし、浜松駅からほど近い所に浜松いわた信用金庫がつくった「FUSE」というスタートアップの仲間が集まれる場所もあり、浜松市も起業家カフェを設ける等してこの地域でワイワイ感を出そうと動いています。最近はそうした場所に大手企業も集まりつつあるので、とにかく一回覗きにきてください。小さい街ではありますが、温かくお迎えいたしますから、ぜひお越しくださいというのが一番のメッセージです。浜松で一緒にワイワイやっていただける方、ウェルカムです。

- 本記事のインタビューは2023年2月に実施されたもので、記事中の内容・人物の肩書等は全てインタビュー時点のものです。

浜松市のベンチャー支援制度に関して、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。