緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年5月5日

【特集】できていますか?災害への「備え」(広報はままつ2025年5月号)

自然災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ、日頃から防災意識を持って「備える」ことが重要です。今回は、いざという時に行動するための準備と、情報収集の方法について紹介します。

近年頻発するゲリラ豪雨や大型台風

これまでは大丈夫でも…

ここ数年、気候変動の影響により、全国各地で予想を超える豪雨や大型台風が頻発しています。本市も例外ではなく、2023(令和5)年6月2日の豪雨では、1人の尊い命が失われ、確認されているだけで16戸の建物損壊、68戸の床上浸水、67戸の床下浸水の被害がありました。市が行ったアンケート調査によると、およそ97%の人が避難情報の発令を認識していた一方で、実際に避難のために行動した人は13%にとどまりました。土砂災害の危険性が高い区域に住んでいたとしても、多くの人が「過去の大雨でも浸水や土砂崩れが起きたことがないから大丈夫」と判断したのです。確かに、これまでは大丈夫だったかもしれません。しかし、過去の経験だけでは未来の安全を保証できないのです。

命を守るための備え

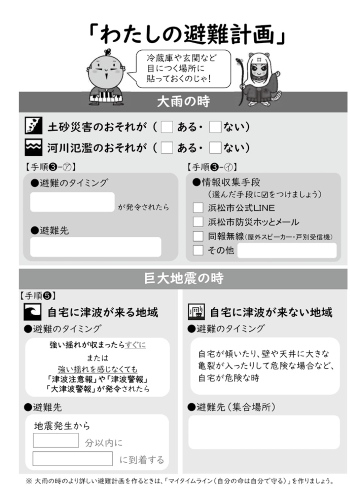

「わたしの避難計画」を作ろう

今まさに災害が起きたとき、あなたは行動できるでしょうか。備えは万全でしょうか。あなたと、あなたの大切な人の命を守るために、各家庭で「一人一人がいつどこに避難するのか」を事前に整理する「わたしの避難計画」を作成し、いざという時に慌てず避難できるように備えましょう。

今回の特集では、中央区にお住まいの深井さん家族が、実際に「わたしの避難計画」を作成する様子を取材しました。

「わたしの避難計画」のひな形と、作成ガイドは市公式ホームページからダウンロードできます。皆さんも下記手順に沿って、いざという時に備え、ぜひ作成してください。

「わたしの避難計画」作成手順

まずは市公式ホームページからダウンロード!

「わたしの避難計画」と「作成ガイド」をダウンロードしましょう。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kiki/hazard_map/timeline.html

1. 避難に時間がかかる人がいるか確認しよう

家族の中で、高齢者や、体が不自由な人など、避難に時間がかかる人がいるかを確認します。深井さん家族の場合は、抱っこが必要なお子さんが1人でした。避難に支援が必要な場合は、親戚や近所の人など、支援してくれる人を記入し、あらかじめお願いしておきましょう。

2. 自宅の災害リスクを確認しよう

ハザードマップで自宅の場所を探して、河川氾濫による家屋倒壊・浸水のリスクと、土砂災害のリスクを確認します。深井さんの自宅は、浸水リスクが低いことが分かりました。

2月にハザードマップを見やすくリニューアルしました。

アイコンをクリックすると災害リスクが確認できます。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/bosai/bosai/map/index.html

3. 避難のタイミング、避難先、情報収集手段を確認しよう

自宅の災害リスクによって、避難のタイミングや避難先は異なります。作成ガイド内の質問に沿って確認し、深井さん家族は「高齢者等避難」が発令されたら、「自宅の2階」に避難することが分かりました。また、市公式LINE、浜松市防災ホッとメールなどさまざまな手段で防災情報の収集ができることを確認しました。

※防災情報の入手方法は、「防災情報の入手方法」でまとめて紹介しています

4. 巨大地震が発生した時の災害リスクを確認しよう

令和6年能登半島地震で倒壊した家屋

南海トラフ地震が発生した場合、市内では最大で震度7の強い揺れに見舞われ、沿岸部には津波が来るといわれています。その場合、自宅に津波が「来るのか」「来ないのか」、来ない場合は「市内のどこまで来るのか」をハザードマップで確認します。

5. 避難のタイミング、避難先を確認しよう

手順4. で確認したところ、深井さんの自宅は、津波が来る恐れがない地域でした。巨大地震が発生した場合、「自宅が傾いたり、壁や天井に大きな亀裂が入ったりして自宅が危険な時」には「近隣の小学校」に避難する必要があると分かりました。

完成した「わたしの避難計画」は、自宅の冷蔵庫など目に付きやすい場所に貼りましょう。

自宅や近隣の災害リスクが把握できました

「わたしの避難計画」を作成した深井さん家族(中央区)

もし、災害が起こった時に、どのような行動を取ればよいのかを整理することができ、安心につながりました。我が家の場合は、河川の氾濫が起きた時、すぐに外に出て緊急避難場所に逃げるのではなく、まずは自宅の2階に避難するのが安全だと分かりました。今回、初めてハザードマップを見て、自宅を含め、近隣の浸水や土砂災害の危険がどの程度あるのか分かりました。

自宅では災害のリスクがそれほど高くありませんでしたが、祖父母が住む地域は土砂災害の危険性が高い区域のため、「高齢者等避難」が発令されたら、すぐに安全な場所に避難するように伝えたいです。

「わたしの避難計画」は災害時に自分や家族の安全を守るための大切な準備

防災学習センター(はま防~家(ぼ~や))

副センター長 原田博子さん

「わたしの避難計画」は身の回りの災害リスクに備え、「どのタイミング」で「どこに」避難するかを整理するもので、簡単な質問に答えるだけで手軽に作成できます。ハザードマップを活用し、地区ごとの情報を反映しているため、誰でも自分に合った計画を立てられます。

避難に時間がかかる人がいる場合は、特に注意が必要です。「高齢者等避難」の対象には、高齢者や体が不自由な人だけでなく、妊婦や小さな子供のいる家庭も含まれます。子供を抱えての避難や必要な持ち物の準備など、負担を考慮しながら、周囲と協力して行動することが大切です。

また、自宅が安全な場合は、とどまることも選択肢の一つです。これを機に、どう行動すれば安全に避難できるか考えましょう。

防災情報の入手方法

「「わたしの避難計画」作成手順」では「わたしの避難計画」を作成し、いつどこに避難するのか整理する方法を紹介しました。 では、実際に災害の恐れがある場合、私たちはどのようにして情報を入手すればよいのでしょうか。「防災情報の入手方法」では、市や国、県が発信する災害情報の入手方法をまとめました。

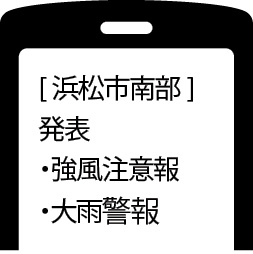

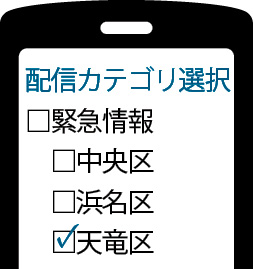

浜松市防災ホッとメール

設定した地区の緊急情報や地震情報などの防災情報が電子メールで受信できるサービスです。あらかじめ配信を希望する地域や情報の種類を選ぶことができます。

登録手順

- t-hamamatsu@sg-p.jpへ空メールを送る

- 登録用のURLがメールで届くので、利用規約を確認の上「同意する」を選択する

- 「登録情報入力」画面で、配信を希望する情報の種類と地域を選択する

※配信希望地域などは、随時変更できます

市公式LINE(しゃんべぇ情報局)

設定した地区の緊急情報や同報無線で放送する防災情報、生活支援情報などがLINEで受信できるサービスです。

登録手順

- 市公式LINEの友だち登録をする

https://lin.ee/lDIVZBJ(別ウィンドウが開きます) - メニューから「防災情報」を選ぶ

- 画面の指示に従って、自分の区や地区を設定する

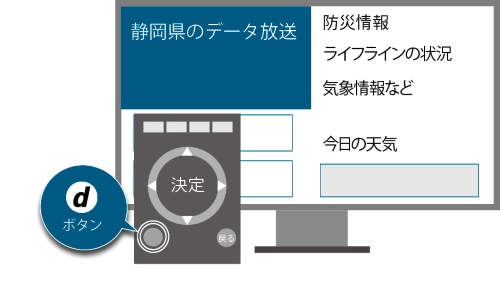

テレビのデータ放送(dボタン)

地域の防災情報をはじめ、避難指示などの発令状況、開設されている避難所やライフラインの状況などを確認することができます。

インターネットが使えない世帯でも、テレビのリモコン操作で住んでいる地域の防災情報が入手できます。

河川ライブカメラ

(浜松市土木防災情報システム)

パソコンやスマートフォンで河川ライブカメラ映像などを見ることができます。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kasen/bousaijouhousystem.html

白竜橋(中央区瓜内町)

確認できる情報

- 市内の河川水位情報

- 市内の雨量情報

- 河川ライブカメラ映像

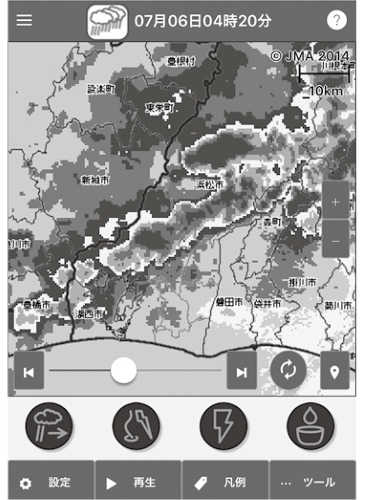

キキクル(危険度分布)

雨による災害の危険度を地図上にリアルタイムで表示するシステムです。情報は10分ごとに更新され、危険度を5段階に色分けして表示します。

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:34.034453/lon:135.000000/zoom:5/colordepth:normal/elements:land(別ウィンドウが開きます)

出典:気象庁

確認できる情報

- 土砂災害の危険度分布

- 浸水害の危険度分布

- 洪水の危険度分布

防災行政無線(同報無線)

屋外に設置されたスピーカーから、緊急時に放送が流れます。(緊急時のほか、定期点検や訓練の時も放送が流れます)

設置している場所

- 津波浸水区域、河川氾濫や土砂災害の危険がある区域

- 避難所となっている小・中学校など

放送内容について

同報無線の屋外スピーカーから流れた音声は、市ホームページで確認することができます。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kiki/disaster/bousai/douhou/douhouhousou.html

戸別受信機の貸与について

屋外スピーカーが聞こえづらい地域で、携帯電話を所有していない高齢者などには、戸別受信機の無償貸与を行っています。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kiki/kobetujusinnki1.html

全国瞬時警報システム(Jアラート)の全国一斉情報伝達試験

国から市が受ける緊急情報を市民の皆さんへ迅速に伝えるため、市内の同報無線(屋外スピーカー・戸別受信機)を用いた全国一斉の情報伝達試験を行います。

日時:5月28日(水曜日)11時

予備日:6月25日(水曜日)

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kiki/j-kunren.html

家庭での備えをチェック!

災害に備えて、非常持出品、備蓄品を準備しましょう。

非常持出品の準備

- 飲料水(1人当たり500ミリリットル×3本)

- 非常食(アルファ化米、乾パン、缶詰、インスタント食品など)

- 携帯トイレ

- 携帯ラジオ、懐中電灯、予備電池

- ヘルメット、防災ずきん

- 軍手、くつ、スリッパ

- 筆記用具、メモ帳

- 現金(千円札と公衆電話用の10円玉)

- 通帳類、証書類(預貯金通帳、免許証、健康保険証など)

- 印鑑

- 救急セット(常備薬、お薬手帳、ばんそうこう、マスク)

- 衣類(上着、下着、靴下、雨がっぱ)など

食料・飲料水などの備蓄

- 飲料水7日分(1人3リットル/日)

- 非常食7日分(アルファ化米、乾パン、缶詰、インスタント食品など)

- 携帯トイレ7日分(1人5回/日)

- ウエットティッシュ、ティッシュペーパー

- ライター、マッチ

- 卓上コンロ、ガスボンベなど

断水時に水を確保するには?

避難所で水を確保できます

避難所が開設された場合、避難所の受水槽(水道水を貯めておく設備)や簡易水槽(仮設型の水を貯めておく設備)から水を確保することができます。

市ホームページで避難所の一覧を確認できます

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kiki/disaster/bousai/hinannjo.html

臨時の給水拠点を設置する場合も

臨時の給水拠点が開設された場合、市ホームページや水道窓口クラウドサービスアプリ「すいすい」でお知らせします。

屋外に開設された臨時給水拠点

臨時の給水拠点を確認できる市のホームページ

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidow-s/kyuusuibasyo.html

アプリ「すいすい」の機能について

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/service/cloudservice-suisui.html

水をもらう時の注意点

清潔な容器(ポリタンク)などを持参してください。また、浄水場は医療機関や避難所などに給水する拠点となるため、市民の皆さんへの給水は避難所や応急給水所で行います。

断水時の水の確保に関する問合せ

上下水道総務課(【電話】053-474-7011)

今月の表紙

防災学習センター(はま防~家)(中央区山下町)では、展示の見学や体験を通して災害や防災について学習できます。(5・6月に開催する講座やイベントを「【知っトク情報】イベント」で紹介しています)

問合せ

この特集に関する問合せは、危機管理課(【電話】053-457-2537)へ。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください