緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2022年5月25日

浜松市区再編(案)(9)

2_再編後のサービス提供体制・住民自治の姿

(5)デジタル化の基本的な方向性

地域拠点及び主要組織等のデジタル化については、デジタルファースト宣言等に基づき、デジタル・ICTの活用により市民の利便性向上と自治体運営における生産性向上に取り組む

デジタル化についてのポイント

区再編までにデジタル化で導入できるサービスが計画されているか?区役所に足を運ぶことなく、協働センターなどでサービスが受けられるなど、業務をデジタル化し効率化を図っているか?

(市の考え方)

- 区再編に関わらず、市民ニーズの多様化へ対応し、あわせて業務の効率化を進めるため、令和5年3月までを行政手続きオンライン化強化期間とし、取り組みを進めています。

主な導入事例

| 運用開始時期 | 件名 | 内容 | ||

|---|---|---|---|---|

| 平成27年4月~ | 土木スマホ通報システム「いっちゃお!」 | 道路の舗装、側溝などの危険で修繕が必要な箇所を発見した際に、スマートフォンから写真付きで浜松市へ通報できるシステム | ||

| 令和2年1月~ | はままつ電子図書サービス | 個人のパソコン、スマートフォン、タブレット等を使って電子図書を24時間貸出 | ||

| 令和2年4月~ | スマートフォンでの市税納付 |

スマートフォンを利用して、クレジットカードやインターネットバンキングで市税の納付が可能(令和3年4月~決済アプリを使用した電子マネー(PayPay、LINEPay)による納付が可能) |

||

| 令和3年1月~ | LINE手続きQ&A | コールセンターへの問い合わせが多い手続関係の質問にLINEトーク内で自動回答 | ||

| 令和3年3月~ | LINE連絡ごみの申し込みサービス | LINEで連絡ごみの回収申し込みを受け付けるサービスを実施。手数料はLINEPayでの支払いも可能 | ||

| 令和3年6月~ | 避難所等の混雑状況公表 | 災害発生時に開設中の緊急避難場所・避難所の混雑状況を防災マップ上に表示 | ||

| 令和4年4月~ | 保育関連のオンライン相談 | 自宅又は最寄りの区役所と接続したビデオ通話によるオンライン相談体制を整備 | ||

デジタル化が進む中でデジタルが苦手な人が取り残される懸念があるが、そうした人への対応をどのように考えているか?

(市の考え方)

- 令和3年3月に策定した浜松市デジタル・スマートシティ構想では、デジタル化を人に強いるのではなく、デジタルを社会活動などを支援する道具として活用するとしています。各種手続きにおいては、従来の窓口での申請書による方法も残しつつ、デジタル活用による市民の選択肢を増やします。

- インターネットやSNSなどデジタル利用に興味、関心がある方を支援するため、協働センターなどを会場として、スマートフォンの基本的な使い方講座などを開催しています。

(6)協働センターのコミュニティ支援の充実

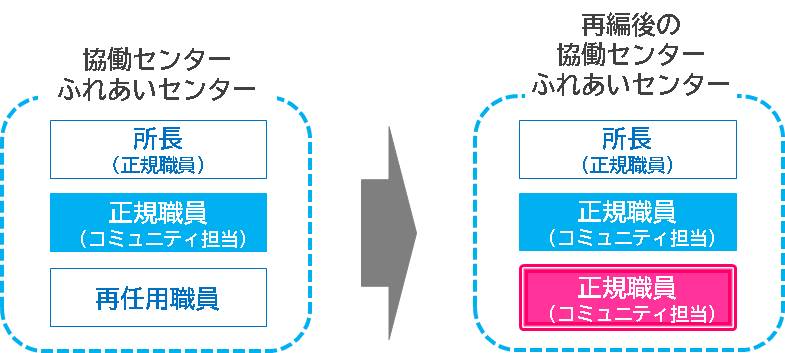

| 住民に身近なサービス拠点である協働センター等の正規職員の数を増やし、自治会活動などコミュニティ支援を充実 |

- 現在、第2種協働センターとふれあいセンターには、正規職員2名と再任用職員1名を配置し、そのうち正規職員1名をコミュニティ担当の職員として配置しています。

- 再編にあわせ、再任用職員を正規職員と入れ替え、コミュニティ担当職員を2名に増員し、これまで以上にコミュニティ支援に軸足をおいて、地域の声を広く拾い上げます。

協働センターのコミュニティ担当職員の役割

『地域住民の皆さんの最も身近な相談窓口』として、地域の声やニーズを伺いながら地域と行政をつなぐパイプ役

フットワークの軽い若手職員が自治会の会合などに参加し、地域の課題を把握して、地域住民に寄り添って支援

- 正規職員への配置換えは、再任用職員の配置のバランスを考慮しながら一定の期間をかけて徐々に行います。なお、正規職員化する場合には43人の人員が必要となり、これにかかる人件費は年間約3億4千万円です。

※協働センターの機能強化としての正規職員化は、将来にわたるコミュニティの存続という重要課題に対する一つの解決策として、区の再編によって生み出される削減効果額の一部を充てることを提案しています。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください