緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2022年5月25日

浜松市区再編(案)(10)

2 再編後のサービス提供体制・住民自治の姿

(7)住民自治(協議会の体制)

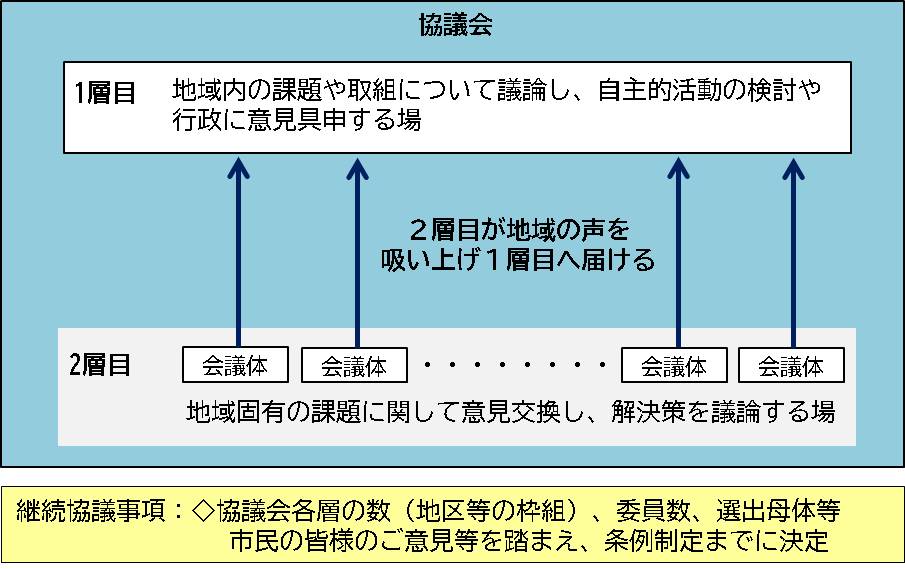

2層の協議会(市の附属機関)とすることで、地域の声を行政に届ける仕組みを構築

- 浜松市では、政令指定都市移行に伴い、平成19年4月に、全ての区に「区協議会」を設置しました。

- 区協議会は、市民協働活動の要として、地域からの意見を集約・調整したり、地域課題についてその解決策を検討したりしています。また、市が提案する議題に対し意見を述べる役割を担っています。

- 区の再編により区の範囲が現在よりも広がることから、特別委員会では、再編後の協議会の体制を協議し、地域の皆様の意見をボトムアップできるような形とすること、共通する課題を話し合う枠組みとすること、できるだけ細かな範囲とすることなどの意見が出され、2層体制の協議会とすることが決定しました。

※協議会の数や委員数は継続協議事項となっています。

協議会の体制についてのポイント

協議会を2層とすることで、より地域の声が届くような気もするが、機能や役割が重複するのではないか?現状との違いは?

(市の考え方)

- 今回の提案は、協議会の内部を2層化し、1つの大きな協議会の中に、より地域に密着する小さい単位の協議体(2層目)と、その意見を集約し、全体的に総括し市に届ける協議会(1層目)を設ける2層構造としています。

- 再編にあわせ、より一層、地域の声を行政に反映するために、地域の声を集約し、ボトムアップで意見を市政に反映させる構造が必要であると考えています。

- 協議会の各層の数(次ページ参照)、委員の選出方法や諮問の方法、意見を集約する仕組みなどについては、今後の継続協議事項となっており、機能的な組織となるよう検討していきます。

協議会の各層の数(地区等の枠組)

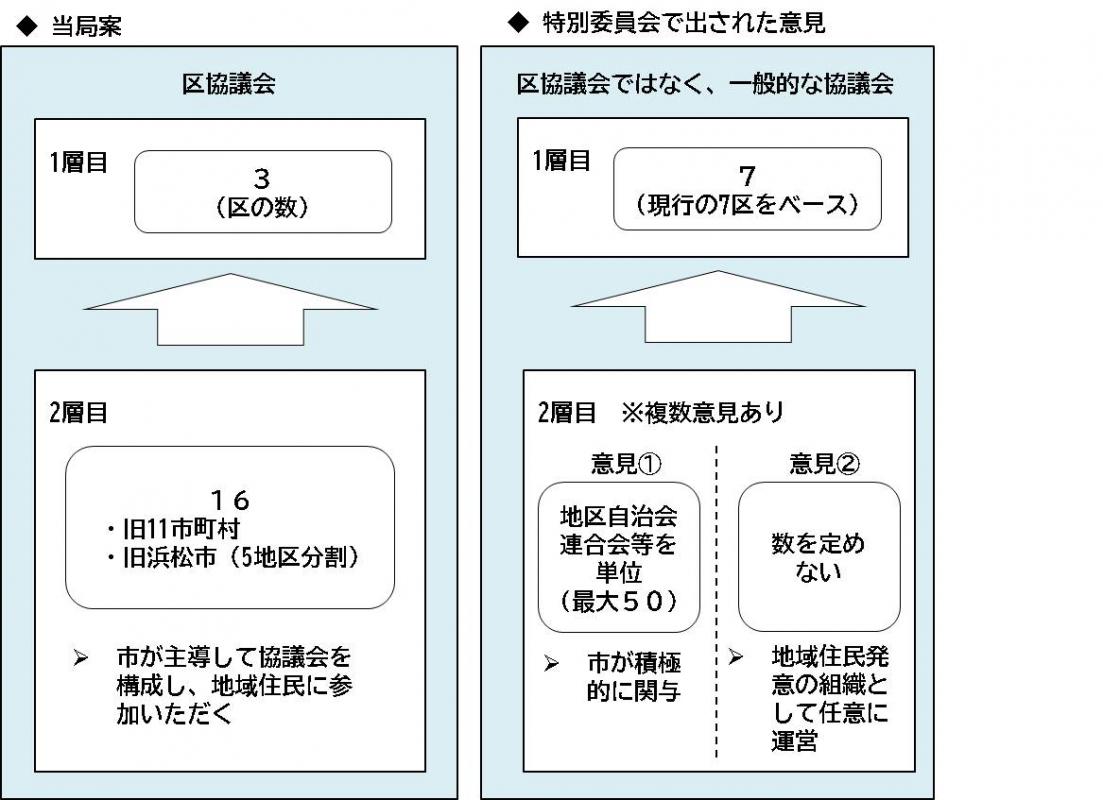

- 協議会の各層については、当局の案に対し特別委員会としての意見が出されました。

- 上の図のとおり、当局案では、1層目を区の数に合わせて3つの区協議会を設置し、2層目を16(旧11市町村と5地区に分割した旧浜松市の合計数)とし、事務局を市が担い、市民の皆様にご参加いただくことを想定しています。

- 特別委員会で出された意見では、1層目を再編後の区の数ではなく、現行の7区をベースに7つの協議会(区を単位とする区協議会ではなく、一般的な協議会)を設置し、2層目は地区自治会連合会等を単位とした最大で50の協議会とし、市が運営に積極的に関与するという意見(意見1)や、協議会の数は定めず、運営についても住民の発意で行うという意見(意見2)などが出されました。

協議会の体制についてのポイント

委員数の想定は?

(市の考え方)

- 具体的な内容は継続協議中になりますが、現在の7つの区の協議会は、20人ないし25人の委員で構成されており、再編後の協議会も同程度の人数を想定しています。また、意見をボトムアップしていくためには、2層目の委員の代表者が1層目の委員となることも必要ではないかと考えています。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください