緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年4月28日

第2章 都市経営の考え方

都市経営の考え方

本市の広大な市域には、自然環境や伝統文化など地域ごとに様々な特色がある一方、多様な産業の振興や公共交通のネットワーク化、過疎化への対応など様々な課題も抱えています。こうした中で、時代や環境の変化に対応しながら、限られた財源と人材を生かし、地域資源を有効に組み合わせて、効果的に市民福祉を増進させることが本市の都市経営に求められています。

このため、以下の5項目を都市の将来像の実現に向けた都市経営の重要な考え方として示します。

1 市民協働によるまちづくり

本市の都市経営は、市民協働によるまちづくりを中心に進めます。

近年、市民ニーズが多様化、高度化する中、少子・高齢化の進行などに伴い、本市における社会的な課題も一層多様化しており、行政ですべての課題の解決に取り組むことは容易ではありません。

こうした社会状況の変化の中で、福祉や子どもの健全育成、環境など様々な分野において、多くの市民や市民活動団体が自主的・自発的に活躍しており、新たな公共サービスの担い手として注目されています。しかしながら、市民協働の取り組みは、それぞれの主体的な活動が相乗効果を高めるまでに成熟していない現状です。

市民協働によるまちづくりを進めるためには、市民の役割(自助)、地域の役割(共助)、行政の役割(公助)をそれぞれが発揮することが必要であるとともに、市民一人一人が、柔軟な発想のもとに考え、多様な主体と一緒になって行動することが大切です。

多様な主体が相互に活躍する取り組みを通して、成果やプロセスを共有し、喜びを実感することによって、お互いの信頼関係が生まれます。さらには、市民の行動力が高まり、社会関係資本がより強固になるサイクルを築き、地域力を一層高めることができます。

こうした中で、行政は、自主的で行動力のあるひとづくりや、多様な主体が活動しやすい環境づくり、それぞれの活動を有機的に結びつける取り組みを行います。さらには、政策の形成・実行・評価・改善において多くの市民の参画を促すとともに、徹底した情報公開により、市民との協力・連携体制を築き、市民の行動力を喚起します。

そして、行動する市民とともに足並みをそろえ、対等な立場に立って、市民協働によるまちづくりを推進し、豊かな地域社会を形成します。

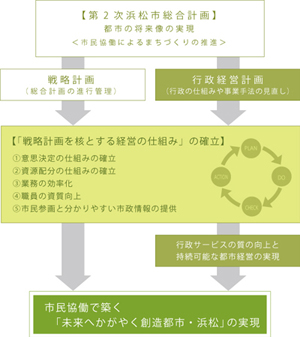

2 戦略計画を核とした経営のしくみ

第2次浜松市総合計画では、都市の将来像である「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」を実現するため、民主主義に基づく自治の実践を基本として、市民や市民活動団体、事業者、行政の柔軟な発想と多様な結びつき(社会関係資本)を強化し、市民協働によるまちづくりを推進することとしています。また、行政の仕組みや事業手法の見直しを推進する行政経営計画に基づき、更なる行財政改革を進め、「行政サービスの向上と持続可能な都市経営の実現」を目指すこととしています。

これらの計画を進行管理するため、毎年度の実施計画として定める戦略計画を政策形成の核に据え、PDCAサイクルにおける意思決定や資源配分のしくみのもと、都市経営を進めます。

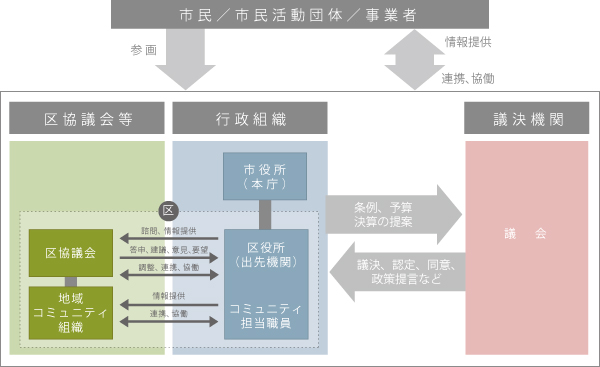

3 本庁と区役所のあり方

本庁は、全市的な視点で政策を企画立案し事務事業を統括する役割を持ちます。このため、市民に身近な区役所から、政策に結びつく市民ニーズの収集・分析を行い、より効果的な政策を実行する必要があります。

一方、区役所は市民に身近な行政機関として、日常的に必要とされる行政サービスを総合的に提供する役割を持ちます。このため、地域課題の解決のための相談窓口や、市民協働によるまちづくりに向けたコーディネーターとして、地域における市民協働の要となり、市民ニーズの把握や多岐にわたる行政情報の提供を的確に行うことが必要になります。こうした役割分担のもと、本庁と区役所の連携により組織力を発揮し、「市民のための機能的な本庁、市民に身近な区役所」を目指します。

また、区を中心としたまちづくりを進めるため、地域協議会を廃止して区協議会への一本化を図るとともに、区協議会を、市民協働によるまちづくりの重要なパートナーとして位置づけ、地域における市民協働の要としての役割を強化します。さらに、地域課題に対しきめ細かな対応を進めるため、多様な地域コミュニティ組織の設立を支援し、地域住民と行政の連携のもと、行動する市民の自主的な活動を支援します。

4 更なる行財政改革の推進

平成18年度から平成21年度までの4年間を計画期間とした行政経営計画では、事務事業の見直しや職員の定員適正化などに取り組み、生み出された財源により、子ども政策などの充実を図るとともに、市の将来負担となる長期債務を削減するなど、都市経営の基盤強化を進めてきました。特に、新しい視点や発想に立ち、民間企業の経営手法を可能な限り行政に取り込み、スピード感のある質の高い市民サービスの提供を目指してきました。

平成22年度から平成26年度までを計画期間とした新たな行政経営計画では、「行政サービスの質の向上と持続可能な都市経営の実現」を基本理念に掲げました。選択と集中による経営資源の有効活用や市民協働の推進による行政の役割の最適化、スピード感のある市民サービスの提供を基本指針に定め、より実行性のある進行管理を行うことで、更なる行財政改革を推進します。

また、市民の目線や外部の視点を取り入れた政策・事業評価を実施し、事業の必要性や実施主体のあり方について不断の見直しを行い、行政のスリム化を図ります。

|

基本理念 |

基本指針 |

推進項目《取組事項》 |

|---|---|---|

|

行政サービスの質の向上と持続可能な都市経営の実現 |

1.「選択と集中」による経営資源の有効活用 |

経営システムの構築PDCAサイクルの構築、外部評価制度

|

|

2.市民協働の推進と行政の役割の最適化 |

||

|

3.スピード感のある市民サービスの提供 |

5 三遠南信地域の連携

愛知県東三河地域、静岡県遠州地域、長野県南信州地域からなる「三遠南信地域」は、古くから、「塩の道」を通じて海と山が結ばれ、歴史的、文化的な交流が深い地域です。こうした県境を越えた地域の結びつきを更に強めるため、地域住民や経済界、大学、行政が一緒になり、平成6年から「三遠南信サミット」を開催するなど、一体的な地域の振興発展に努めてきました。

人口は約230万人。農業や工業においても、都道府県をも上回る大きなポテンシャルを有しています。近年では、地域の骨格となる三遠南信自動車道や新東名高速道路など広域交通網の整備が進み、また、富士山静岡空港が開港するとともに、三河港や御前崎港などの整備も進められており、陸・海・空の交通基盤も充実してきています。

これら新たな基盤や都道府県に匹敵する経済規模などの高いポテンシャルを活かすため、平成20年3月に、地域共通の目標となる「三遠南信地域連携ビジョン」を策定し、地域の将来像を「三遠南信250万流域都市圏の創造」としています。

この地域連携ビジョンを推進するため、平成20年11月、県境連携の推進組織となる「三遠南信地域連携ビジョン推進会議(SENA)」を設置し、中部圏の中核となる地域基盤の形成、持続発展的な産業集積の形成、塩の道エコミュージアムの形成、中山間地域を活かす流域モデルの形成、広域連携による安全・安心な地域の形成などの取り組みを、地域を挙げて積極的に推進しています。

複雑化する様々な課題に対し、地域として自立した政策対応が求められており、県の枠組みにとらわれることなく、隣接自治体との連携・補完や、産学官連携による対応が重要となっています。このため、地域主権の時代にふさわしい県境連携モデルとして、将来の道州制を見据えた三遠南信地域の連携を積極的に推進し、地域全体の一体的な発展を目指します。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください