緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年5月15日

第4章 重点施策2

2.相談支援体制の整備ときめ細かな相談支援の充実

【背景】

障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、必要なサービスや制度の利用方法等を知り、様々なサービスの中から実情に応じて適切に利用していくことが必要です。そのためには、質の高い相談支援の体制を整え、障がいのある人からの相談に適切に対応することが重要です。

近年、相談件数の増加だけではなく、障がいの重度化・重複化、家族介護者の高齢化をはじめとする複合した解決困難な課題を抱えるケースの増加等、相談内容は複雑化しています。

このような背景から、社会福祉法が改正され、様々な機関の連携による重層的支援体制整備事業が創設されるなど、包括的な支援体制の整備が求められています。

共生社会の理念のもと、制度や分野、世代を超えて、人と資源をつなげ、相談支援専門員を含めた多様な主体による重層的な相談支援体制を通じ、障がいのある人やその家族が生きがいを持って暮らすことのできる地域をともに創っていく必要があります。

【基本方針】

多様化・複雑化するニーズに対して、身近な地域で柔軟に対応できるように、重層的な相談支援体制の推進を図るとともに、包括的な支援の輪の拡大を目指します。

1)重層的な相談支援体制の推進

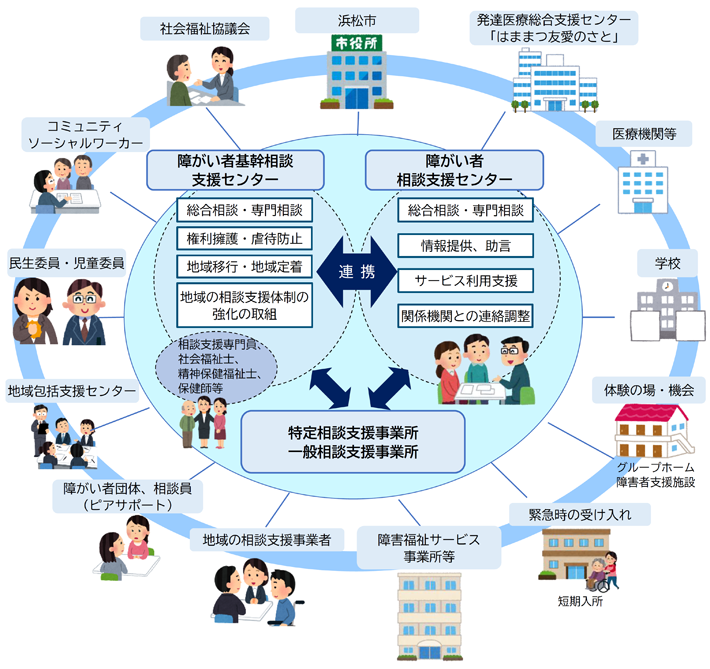

障がい者基幹相談支援センターと障がい者相談支援センターの連携のもと、重層的な相談支援体制について、体制の強化を目指します。

一人ひとりの困りごとに応じてきめ細かな相談支援ができるよう、困りごとを包括的に受け止め、単一機関では支援が困難な場合は介護・子育て・生活困窮分野など多機関が協働して支援する相談支援体制や訪問支援(アウトリーチ)により自ら支援につながることが難しい人への支援の充実等を図ります。

また、重層的な相談支援体制の推進における課題等については、障がい者自立支援協議会にて解決に向けた検討をしてまいります。

【重層的な相談支援体制のイメージ】

2)地域生活支援拠点等の体制整備

障がいのある人の重度化・高齢化を見据えた、相談、一人暮らしの体験機会、緊急時の対応等、地域生活支援の提供体制のコーディネートを障がい者基幹相談支援センターの機能とし、地域生活支援拠点等の体制を構築します。

3)相談支援専門員の資質向上

相談支援専門員を対象とした研修について、研修の目的や方法、講師の選定を含めた研修のあり方を改善することで、相談支援専門員の資質向上を図り、質の高いケアマネジメントを提供します。

4)障がい者自立支援協議会の効果的な運営

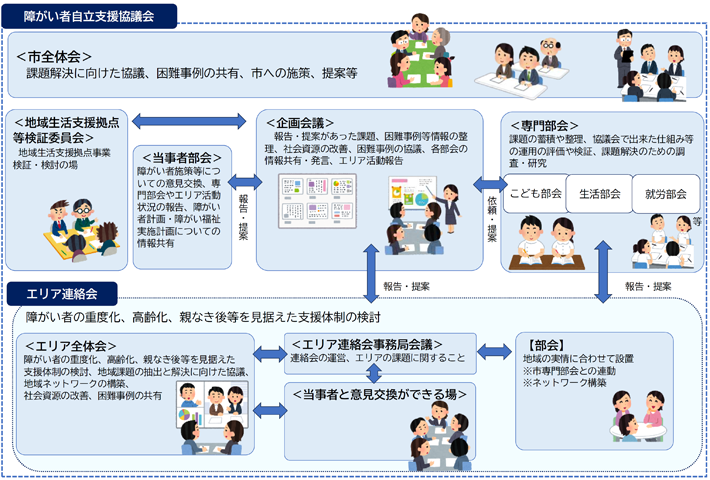

障がいのある人に対する支援体制の整備等の協議を行う障がい者自立支援協議会について、各相談圏域に設置したエリア連絡会で協議を行うことで、身近な地域での支援体制整備に努めます。

また、当事者の抱える課題を協議する場として当事者部会、専門的な見地から調査・研究・提案する場として専門部会を運営し、地域課題の解決やニーズに応じた施策の検討を図ります。

【障がい者自立支援協議会のイメージ】

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください