緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年5月15日

第4章 重点施策1

1.差別の解消・権利擁護の推進

【背景】

令和3(2021)年5月に障害者差別解消法が改正され、行政機関及び民間事業者による障がいを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止だけでなく、令和6(2024)年4月より、行政機関だけでなく民間事業者においても、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮の提供」が義務化されることになりました。

また、令和4(2022)年3月には判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や契約を行う成年後見制度の利用を促す「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定される等、障がいのある人の人権尊重と権利擁護に向けた法制度の整備が進められています。

障がいのある人への虐待については、相談・通報件数、虐待判断件数、被虐待者数が年々増加傾向にあるため、虐待の予防や早期の対応を図るための支援・協力体制の強化が必要です。

【基本方針】

障害者差別解消法に定める不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供義務、環境の整備について、周知や啓発を進めます。

また、成年後見制度の周知及び利用しやすい環境を整えるとともに、障がいのある人に対する虐待の未然防止や早期発見・早期対応に努め、障がいのある人の権利擁護を推進します。

1)障がいを理由とする差別の解消の推進

障がいを理由とする差別の解消に向け、市民及び事業者への啓発を進めるとともに、職員に対しても、職員対応要領に基づき適切に対応するための研修を実施します。

また、障がいを理由とする差別に関する相談等について、障害保健福祉課等の相談窓口における対応に加えて、情報共有や差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に進めるため、障害者差別解消支援地域協議会を運営します。

【合理的配慮の提供について】

(合理的配慮とは)

- 「合理的配慮」とは、障がいのある人から社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、過重な負担とならない範囲でできる対応をすることです。

- 障がいのある人は、社会の中にある社会的障壁によって生活しづらい場合があります。こうした社会的障壁を取り除くために、「合理的配慮」を行うことが求められます。

- 障害者差別解消法の改正により、行政機関などと同様に、民間事業者による「合理的配慮」の提供が義務化されることになりました。

2)成年後見制度利用支援の促進

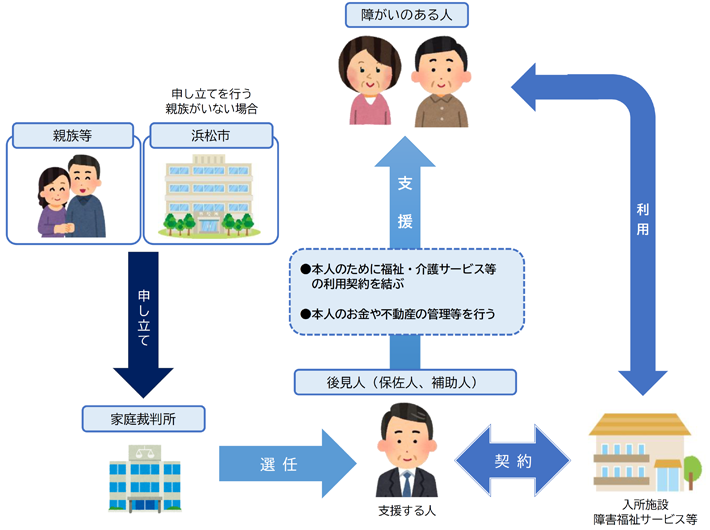

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の財産や権利を保護するため、本人のための法律行為又は本人による法律行為を助ける人を選任する制度です。成年後見制度を利用したくても、家庭裁判所へ申し立てを行う親族がいない等の理由で制度を利用できない人を支援するため、家庭裁判所へ市長が代理で申し立てを行います。また、後見人報酬の費用負担が経済的に困難な人に対して助成を行います。

また、制度広報・普及、担い手育成や支援者の資質向上、適切な利用に向けた仕組みづくり、地域連携ネットワークの拡充に取り組み、制度の利用促進を図ります。

【成年後見制度のイメージ】

3)関係機関との連携による虐待防止の取り組み

障がいのある人に対する虐待の未然防止や早期発見・早期対応のため、医師、弁護士、警察、福祉サービス事業者等の関係機関が出席し、虐待事例や対応状況について情報を共有し、意見交換を行う高齢者・障害者虐待防止連絡会の運営をはじめ、研修会や講演会の開催等、関係機関と緊密に連携し取り組みます。

注釈

社会的障壁

障がいのある人が日常生活又は社会生活するうえで支障となるような社会における事物、制度、慣行、概念その他一切のもの。

障害者差別解消支援地域協議会

社会生活を円滑に営むうえで困難を有する障がいのある人に対して、支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、関係機関により構成される組織で、相談事例の共有や差別の解消に資する取り組みの共有・分析を行う。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください