緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年2月20日

令和7年2月12日定例記者会見

2025年2月12日

(中野市長コメント)

令和6年度2月補正予算について

令和6年度2月補正予算案の総括

会計別の補正額としては、一般会計補正額が55億2,400万円の追加、特別会計が29億2,200万円の減額、企業会計が7億5,626万円の減額となっています。一般会計、特別会計、企業会計を合わせた補正額が18億4,574万円の追加で、補正後の総額としては7,145億円余りとなります。また、一般会計と企業会計においては債務負担行為の設定、変更、廃止も予定しています。

令和6年度2月補正予算編成の基本方針

2月補正予算は、国の令和6年度補正予算第1号への対応として、安心・安全の確保などに要する経費を追加する他、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業者等の支援、また学校給食をはじめとした食糧費に対する支援などに要する経費を追加することとしています。この他、執行状況、国の内示などに応じて事業費の整理を行うこととしています。また、令和7年度の事業執行に向けて準備が必要な事業などについては、債務負担行為を設定することとしています。

令和6年度2月補正予算案の概要

補正予算の主なものについてポイントをご説明します。

(1)国の補正予算への対応については、1 国民の安心・安全の確保ということで道路・橋りょう・河川の対策や学校施設長寿命化などを、国の補助金を活用して着実に進めることとしています。2 物価高の克服ということで、国の物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用し、事業者等に対する支援、福祉施設等に対する食材料費の支援、学校給食費等の保護者負担の軽減、指定管理者に対する交付金といったことを実行していきます。3 日本経済・地方経済の成長ということでは、市内生産者の生産体制の強化に向けた支援、また、本市のデータ分析基盤の他自治体との共用化といったことを国の補助金などを活用して行っていきます。

(2)その他については、1 防災施設・資機材維持管理事業ということで、指定避難所に配備する大型スポットクーラーについて、停電時でも稼働可能な環境を整えるため、ポータブル発電機の配備を行うこととしています。2 津波対策事業につきましては、県が馬込川の河口部に整備している水門に対する負担金ということで、本市の費用負担が県議会で決定しましたので、補正予算に計上させていただいています。3 道路保全運営経費ということで、令和4年に発生した天竜区緑恵台の土砂崩落に際し、災害対策基本法に基づく応急措置のために本市が負担した額を当該土地の所有者と土砂の搬入事業者に対して請求するということで、その訴えの提起をしているところです。4 扶助費につきましては追加と減額が両方ありますが、障害者自立支援給付事業、私立保育所等助成事業、生活保護に係る医療扶助事業において想定を上回る給付が見込まれたことから事業費を追加する一方、減額を伴う項目もありまして、扶助費全体としては45億円余りの追加となるところです。その他、5 人件費の減額、6 基金積立金などがあります。

【資料】

令和7年度当初予算について

令和7年度当初予算の総括

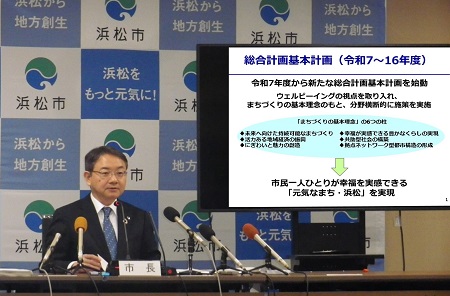

令和7年度の当初予算について、ポイントを絞って説明させていただきます。令和7年度は、浜松市としては市の最上位計画である総合計画の基本計画、これは今後の10カ年計画期間として本市の施策の方向性を定めるものですが、新たに総合計画の基本計画がスタートする年、それが令和7年度となっています。この基本計画は、ウェルビーイングの視点を取り入れ、「まちづくりの基本理念」の6つの柱のもと、分野横断的にさまざまな施策を実施していこうというもので、最終的にこの10年を期間として、市民1人1人が幸福を実感できる「元気なまち 浜松」を実現しようというものとなっています。その初年度に当たる令和7年度の予算となりますので、スタートダッシュを図るのにふさわしい施策を盛り込み、既にお示ししている2025年度市政運営の基本方針における重点化政策に資する事業に重きを置いた編成としたところです。予算規模は4,160億円ということで、前年度当初予算と比べて197億円の増となっています。これについては、これまでの浜松市の一般会計当初予算としては過去最大となります。そして、具体的な施策については、基本計画の7つの分野を柱として主要施策を体系化して進めていくための予算としています。ちなみに、私からずっと申し上げている「浜松から地方創生」「まち・ひと・しごとの創生」との対比で考えますと、「しごとの創生」に関わる分野は産業・経済の分野、「ひとの創生」に関わる分野がこども・教育と健康・福祉の分野、そして「まちの創生」に関わる分野が、安全・安心・快適、環境・暮らし、文化・スポーツ、地方・自治といった体系となっています。ここからは、この7つの分野ごとに来年度新規事業あるいは大きく拡充した事業にポイントを絞って説明させていただきます。

産業経済

こちらは「しごとの創生」に関わる分野となります。まず、海外展開事業化可能性調査費助成事業についてですが、ご承知の通り、浜松は産業経済がまちの発展をけん引してきた都市です。行政中心というより産業経済中心ということで、産業経済の活性化をより一層図るために、既存の地場産業の皆さまにさまざまな展開をしていただく中で、海外展開の可能性を皆さまに確認していただく後押しをする事業となっています。市内に本社機能を有する中小事業者の皆さま、市内に本社機能を有する中小事業者と組んだ企業体・共同体に対し、海外でのマーケティングを始めとする事業展開の対象経費を支援していこうというものです。次に阿蔵山の産業用地の整備事業です。おかげさまで、浜松は東名・新東名という東西の基軸高速道路が走っているということで、非常に立地的に恵まれた地域です。浜松に新規進出したいという企業からの引き合いも相変わらず多いのですが、残念ながら今、そういった浜松進出を考えている皆さまに提供できる用地が売り切れという状況にあります。そういったことから、天竜区の新東名浜松浜北インターチェンジからも近い地域での産業用地の開発を来年度加速化していきたいと思っています。続いて、昨年末に私も行ってまいりましたインドとの経済交流の推進ということで、来年度も引き続き活発に行っていきたいと考えています。昨年末の段階では、アーメダバード市とは最終的な協定の締結までに至ることができませんでしたので、来年度は覚書締結までしっかり行っていきたいということと、また、ハイデラバードで結んだ提携を基に締結したスタートアップとの連携もしっかりやっていきたいとも思っています。その他、現地でお約束をさせていただきまして、現地のベンチャー支援組織に浜松市の職員を派遣したいとも思っているところです。続いて、来年度は中心市街地の活性化についても基本計画とビジョンの策定を行っていきたいと思っています。また、それに合わせて中心市街地の人流データの調査や、中心市街地への投資の可能性調査も行い、まちなかのにぎわい創出を進めていきたいと思っています。続いて雇用の促進については、浜松に人口減少をもたらしているのは、若い世代の方々の就職のタイミングにおける域外への流出が大きな要因の一つとなっていることも踏まえ、子育て世代の活躍企業コンテストによって子育てしやすい、また、働きやすい環境を盛り上げていくことも考えています。また、UIJターン、特に一旦流出するとなかなか戻ってきていただけないと言われている若い女性の、この地域での活躍の促進をしっかり支援していきたいと思っています。それから、スタートアップについて申し上げますと、これまで取り組んできたスタートアップ支援施策をさらに発展させ、市内企業とスタートアップとの連携・マッチングをより一層進めていきたいと思っています。昨年立ち上げました「ハマハブ」を核として、マッチング環境の整備などをさらに進めていきたいと思っています。続いてインバウンドの推進ということでは、今年は大阪・関西万博も開催されるということで、また一段と我が国へのインバウンドが増えるのではと思っています。そういった中、浜松市はまだまだコロナ禍前の段階の水準まで戻りきってないということもありますので、コロナ禍前とは少し様相を変えまして、東南アジア、欧米、さらにはオーストラリア、ニュージーランドといった諸国からの個人客、しかも長期滞在される方々をうまく招けるように、インバウンドの推進についてもしっかりとした取り組みを進めていきたいと思っています。農業・林業・水産業についても、もうかる農業・林業・水産業を目指したさまざまな支援を行っていきたいと思っています。農林水産業の付加価値向上、また天竜美林業については、カーボンクレジットの創出、さらに水産業の関係では浜名湖のアサリ総合対策といったことを進めていきたいと思っています。

子ども・教育

こちらは「ひとの創生」に関わる分野です。まず、我々としてしっかり取り組みたいと思っているのは、保育のための人材確保となります。保育の充実・拡充に向けたさまざまな取り組みを進めてきましたが、今、非常に課題となっているのが保育を支える人材が不足しかねない状況となってきているという点です。そういったことから、これまで県内では静岡市まで行かなければいけない状況であった子育て支援員研修を浜松市でも開催することで人材育成を進めていきたいと思っています。また、養育環境などに課題を抱え、学校や家庭に居場所がないといったハンディキャップを抱えている児童に対し、個別的・専門的に支援ができる地域の居場所を市内1カ所に開設するということで、児童育成支援拠点事業についても行っていきたいと思っています。さらに、子どもの権利擁護ということでは、最近議会でもアドボカシーをはじめとして話題になってきているところです。社会的擁護のもとで暮らす子どもたちの意見がしっかりと反映される環境を整えていくということで、こどもの権利擁護環境整備事業を進めていきたいと思っています。続いて、子どもたちの居場所作りということでは、今、浜松で一番の課題だと思っているのは放課後児童会の待機児童です。保育の方は幸いにして毎年度、年度初めの段階では待機児童を解消できている状況が続いていますが、残念ながらそこから年代が進み小学校、特に高学年となると放課後児童会の定員がご要望を十分に満たしきれていないというのが引き続きの状況です。これを1日も早く解消するため、放課後児童会の拡充に取り組むとともに、特に夏休み期間中の子どもの居場所が全体の放課後児童会のニーズを押し上げる要因にもなってきていますので、夏休み期間中限定で放課後児童会を開設するという取り組みを来年度新たに始めることにより、夏休みもそうですが、年度初めの段階でも放課後児童会の利用希望者が殺到することがない環境を作っていきたいと思っているところです。そして教育支援のデジタル運営については、とりわけ「お家de交流 学びの窓」ということで、不登校の児童・生徒を、デジタルを駆使することによって支援していきたいと思っています。

安全・安心・快適

こちらは「まちの創生」に関わる分野になります。今年度新たに取り組むものとして、停電対策予防伐採事業があります。山間部ではここのところ毎年のように線状降水帯が発生して豪雨となり、それによって山が崩れて送電網が寸断される、それによって停電が発生するということが起きかねない状況となってきています。そういったことを起こさないためにも、送電網の周辺の木を予防的に伐採することにより、一時の大雨が降っても樹木の倒壊による停電を起こさないようにということで、今回新たな取り組みを始めることとしました。それから、安全・安心・快適という点では、公共交通の維持が地域の課題となってきています。公共交通を維持し、そして公共交通分担率を今後引き上げていくということで、地元遠州鉄道と連携して、路線維持、また新たな交通体系・交通網の構築についてもしっかり協議していきたいと思っています。また、来年度に入ると盛土規制法に伴うさまざまな取り組みが具体的にスタートします。それに合わせ、我々としても衛星画像、あるいはAIなどを用いて盛土の監視を行っていきたいと思っています。また、浜松環状線については緊急輸送道路に整備指定されているということで、4車線化などを早急に進めていくことにより、いざ南海トラフ巨大地震が起きた段階でも、災害時の輸送の確保がしっかりできるように、またその他にも、近年頻発している豪雨などの自然災害にしっかりと対応できる体制を整えていきたいと思っています。それから、道路に関して言いますと、残念ながらここのところ15年連続で交通事故ワースト1が続いており、1日も早いここからの脱却ということでゾーン30プラスなどの安全対策もしっかり進めていきたいと思っています。また、先ほどご説明しました通り、水道料金の引き上げについて議案として出していくわけでますが、それと関連する水道管の耐震化・老朽化対策も事業としてしっかり進めていきたいと思っています。併せて、下水道についても改築あるいは地震対策を進めるとともに、豪雨対策としての浸水対策についても、下水においても取り組みも進めていきます。

環境・くらし

まずは脱炭素経営推進事業です。カーボンニュートラルの実現は我々日本の国際公約です。アメリカではトランプ大統領の就任を経て、今、微妙な状況になってきていると思っていますが、我々としては着実に国際公約であるカーボンニュートラルの実現を進めていかなければなりません。それに当たり、浜松市は産業のまちですので、地域企業の脱炭素経営の支援をしっかり進めるということで、来年はさらに新たな取り組みや拡充などを行っていきたいと思っています。それから環境・くらしという点では、ごみの処理も非常に重要な課題です。昨年、天竜の新しい清掃工場をオープンしましたが、それに引き続いて今度は西部清掃工場の更新が始まりますので、それに向けた動きも着実に進めることとしています。また、ごみの減量ということでは循環型経済・サーキュラーエコノミーをしっかり進めていくことも重要になりますので、はままつ循環経済パートナーズ制度事業についても進めることとしています。それから、中山間地域の応援ということでは、今、中山間地域の計画を最終調整していますが、その振興計画に基づき更なる中山間地域の活性化を進めるということで、中山間地域の愛称・アイデア募集事業、また中山間地域・未来カレッジなどについても新たに取り組みを進めていきたいと思っています。それから、女性に選ばれるまちを推進するのも重要なテーマです。女性が活躍できる環境作り、またこれまで開発を進め、実証実験を行ってきた生理用ナプキンのIoTディスペンサーの設置についても展開を進めていきたいと思っています。

健康・福祉

コミュニティソーシャルワーカー及び生活支援コーディネーター事業ということで、今回これを兼務とした上で、4名の増員をかけることにより、市内22カ所の地域包括支援センターに圏域ごとに配置することで、複雑化している地域の困りごとに対応した包括的な支援体制を整えていきたいと思っています。また、中山間地域受診機会確保支援事業として、これまで高齢者の皆さまが、高齢者施設が実施する通所型サービスの受診中に医療機関に係る受診をする場合、介護保険の対象外となってしまっていたわけですが、そういった通所型サービスの提供時間中の診療時間に対する補助を行うことにより、医療・介護一体となった健康支援の体制を整えるように新たな支援を行いたいと思っているところです。それから、浜松の特徴でもある健康長寿をさらに延伸するということで、浜松ウエルネスプロジェクト推進事業についても更なる取り組みを進めていきます。とりわけ、市内企業には健康経営の優良法人の認定を受けている法人が多数ありますが、まだまだ市内の総企業数と比べると低調にとどまっていますので、健康経営優良法人に認定を受けている企業の取り組みをさらに広げていくための調査研究と実証を行うこととしました。

文化・スポーツ

西図書館移転事業ということで、この夏には、老朽化によってこれまで移転・整備の準備を進めてきた西図書館について、一条スマートタウンへの移転が行えるような状況となってまいりました。最終的に来年度当初にさまざまな移転の準備を進めることによりまして、7月1日の開館に向けて進めていきたいと思っています。それから文化の関係では、クリエイティブシティブースター事業ということで、複合的なクリエイティブイベント、浜松クリエイティブウイークエンドと仮称していますが、これを開催することにより「創造都市・浜松」の更なる発展を目指していきたいと思っています。またスポーツの関係では、今年秋に東京で開催される東京デフリンピック大会に向け、ブラジル選手団が浜松での事前合宿を行っていただけることとなりました。これは東京2020オリンピックのホストタウンとしてのレガシーが生かされることになります。200名以上の規模で選手・スタッフが入ってこられると思っていますので、ぜひまた、友好交流、そして何よりもブラジル選手団の皆さまがこのデフリンピック東京大会で大いに活躍されるように、サポートしていきたいと思っています。

地方自治

多文化共生でセンター運営事業ということで、浜松の特長でもある国際色豊かな多文化共生都市の流れを一層加速化させるため、多文化共生センターの運営の充実・拡充をしっかり図っていきたいと思っています。また、今年2025年は天竜川・浜名湖地域合併20周年となります。これまでの20年間を振り返り、更なる地域の発展を目指す機会としていきたいと思っています。最後に「浜松版MaaS推進事業」ということで、浜松は経済産業省からドローン航路の先行地域として指定されています。そういったポテンシャルを活用しつつ、モビリティサービスの推進、また、ドローンを活用したさまざまな展開を後押ししていきたいと思っています。以上が、駆け足で大変恐縮ですが、来年度当初予算における主要な新規・拡充事業となっております。なかなか盛りだくさんで進めてまいりましたが、冒頭にも申しました通り、総合計画の基本計画がスタートするに当たってしっかりとしたスタートダッシュを図れるように、これからもこの予算をベースに取り組みを進めていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。

【資料】

質疑応答

令和6年度2月補正予算・令和7年度当初予算について

記者:当初予算について、毎回聞かれていると思いますが、題というかテーマを付けるとしたらどういったものを付けられますか。また、その理由を教えてください。

市長:我々の予算については、政令市ということで規模的にも非常に大きく、1つのことに特化して一点集中・一点豪華主義でやるというものではないと思っていますので、なかなかキャッチーなネーミングをと言われても非常に難しいところがあるわけですが、先ほど申し上げた通り、私がずっと言っています「浜松から地方創生」を実現するための10カ年計画がスタートする年の予算となりますし、また国でも石破内閣に変わり地方創生2.0を再起動するということも言われていますので、あえて言うならば「地方創生2.0実行予算」ということになると思っています。

記者:基本計画の最初の年だということが大きいと思うのですが、元々の基本的な考え方として、浜松市がどういった課題を抱えていて、それにどう取り組んでいきたいかを教えてください。

市長:常々申し上げていますのは、浜松は非常にポテンシャルがあって、まだまだ伸びしろがある成長・発展する余地がある地域だと思っているわけですが、一方で、今浜松で起こっていることというのが、他の地方都市と同じ人口減少であり、この人口減少の問題というのは浜松における最大の課題であるというのが私の元々の認識です。1日も早く人口減少の流れから脱却して転換するということが、まさに私がやらなければいけないことだと思っておりまして、そのための施策を体系化して、今回新しい10カ年計画である基本計画を作るということになります。浜松の人口を減らす大きな要因は2つだと思っていまして、1つは少子化、すなわち子どもが生まれなくなってきているということ、そしてもう1つが若者の流出だと思っています。それらを考えてみますと、やはり浜松に魅力的な働く場があって、稼ぎがあって、これからの時代にふさわしい働き方ができるという「しごとの創生」、また夫婦共働き、核家族であっても子どもが健やかに育っていく、地域・社会で子ども・子育てを支える「ひとの創生」、そして安心・安全に暮らし続けられる、このまちで暮らすことに魅力がある、そんなまちを作っていくという「まちの創生」、この「まち・ひと・しごとの創生」を一体的に進めていくということで、今回10カ年計画を作らせていただいていますし、また、それを実現・実行する上で必要なことを今回の予算にも盛り込ませていただいています。

記者:喫緊の課題というか、緊急性というか、心意気や気持ちとしてはいかがでしょうか。

市長:特に先ほど申し上げました少子化に関しては、恐らくここ10年ぐらいで急激に進んでおり、10年の間に毎年浜松で生まれる子どもの数は3割減っています。この傾向が続いていくと、あっという間に浜松の人口減少、そして高齢化が進んでしまう。これは間違いなくまちの活力を大きく削いでいくことになりかねませんので、今、少子化の流れを食い止めないと取り返しのつかないことになるという思いで取り組みを進めようとしています。

記者:そういった中、複数の総合的というお話もありましたが、その中でも2、3選ぶとすると、市長の肝いりの施策はどれになるでしょうか。その理由も教えてください。

市長:まず、先ほど来申し上げています「こども・教育」の分野は非常に重要だと思っています。これは産業経済の分野とも関連するのですが、やはり子どもたちの健やかな育ちということを考えたときに必要となるのは、保育環境であり、また放課後の居場所であり、そういったものを整え充足させることをしっかりとやらなければいけないということで、今回、放課後児童会の拡充などにも取り組んだところです。また、最近課題になっている不登校でありますとか、また特に経済的に厳しい環境下にあっても子どもたちに健やかに育ってもらえるような支援策・体制作りにもしっかり取り組まなければいけないということで、今回拡充をさせていただいています。併せて、やはり安心して子どもを産み育てられることの一番の根本にあるのは、この地域で安心して働けて、安定的な稼ぎがあって、ワークライフバランスが整った働き方ができるということもまた非常に重要となってくるわけです。そういったことから、地域経済の活性化を進めようとしたときに、今、一番のネックは人手不足となりますので、広く世界にも門戸を開いて、ともにこの地域の産業を支えていただける人材の誘致も含めて、地域経済の活性化をしっかり図れるような芽出しをしている予算になっていると思っています。

記者:今の人材確保のお話にもつながると思うのですが、インドをはじめ海外に重点を置いた施策がいくつかありますが、その理由を教えてください。

市長:浜松の地域産業を考えたとき、圧倒的な世界シェアを誇っているとか、世界のどこにもない技術を持っているとか、非常に特徴的な企業もたくさんあるのが浜松の特徴で、加えてさまざまな分野にわたって企業の層が厚いのも非常に特徴的だと思っています。この層の厚さ・蓄積は、次の産業への転換を果たしていく上で非常に有利であり、浜松こそがこの時代の流れの最先端を行ける地域だと思っているのですが、ただ、個別の企業の今の状況を見ていきますと、やはり人手が足りないということが成長の制約であり足かせになっている事例が非常に多く見受けられていまして、このままだとこの浜松の持つ産業のポテンシャルを生かしきれないということを非常に危惧しています。そういったときに、やはり外から見ていただくと、今申し上げたような浜松の特徴は本当に魅力的に映るということをよく聞いておりまして、地域に暮らす我々だけで浜松の産業を支えていくのではなく、広く全国に、世界に門戸を開いて、多くの皆さまにこの地域に入ってきていただくことで、地域の産業をさらに活性化して、また新たなステップにつなげていくということがきっとできるということを念頭において、まさに伸び盛りの国から、若い優秀な産業人材、とりわけIT・理工系の高度人材がターゲットになりますが、そういった方々を誘致して、ともに地域を支えられるようなそういった関係を作っていきたいと思っているところです。

記者:土砂崩れの提訴の関係について、3年前の出来事でなかなか請求に応じてもらえないということもあると思うのですが、提訴に至ったことに対しての思いをお聞かせいただけますか。

市長:これまでも行政対応の検証などをさせていただく中で、初期対応の重要性が十分認識されていなかったのではないかとか、また情報共有という点で不十分な対応があったのではないかといったご指摘をいただいたところであり、その点については真摯に受け止めているところです。ただ、実際にこういった土砂崩れが生じて、現にさまざまな被害がある中で、1日も早く安全を確保する、また被害を受けられた皆さまの生活を再建するという観点から、緊急的に土砂の除去、安全確保の取り組みを進めてきたわけです。これに要した経費は安全・安心の確保という点で非常に緊急的にやらざるを得ないもので、必要だった経費ではありますが、元々の原因者も明らかなわけでもありますので、土砂搬入をされた事業者、また土地の所有者にも請求をこれまで行ってきたわけでありまして、一部の事業者の皆さまから請求に応じてお支払いもいただいているところです。ただ、一部の事業者、また土地所有者の方からは残念ながらお支払いいただけていないという状況でもありましたので、我々の財源から捻出して対応を行ったものについては、元々の原因者の方にしっかり払っていただけるように今回提訴させていただいて、回収を図っていきたいと思っています。これによって一連の行政対応としては終結に向けて動いていきたいと思っていますが、引き続き被害を受けた皆さまのフォローを含めて寄り添った対応をしっかりとしていきたいと思っています。

記者:水道事業について、各地で穴が開いてしまうという事案が相次いでいますが、それに対する受け止めと、今回いろいろと予算を組まれていますが、これはこれまで通りの計画なのか、それとも喫緊の課題として増やしていかなければいけないと感じていらっしゃるのか、その2点を教えてください。

市長:今回、埼玉県八潮市で発生した事故は流域下水ということでしたが、浜松でも昨年12月には水道管漏水に起因する陥没事故なども起こっており、上水・下水問わず非常に深刻な課題だと思っているところです。浜松市としては、今回、上水道の料金の改定についてお願いをするわけですが、これといいますのも、浜松市ではここ30年にわたって料金の引き上げをしないように経営を頑張ってまいりましたが、今回の事故もそうですし、それ以前から、いずれ来る南海トラフ地震をはじめとする災害への備えを大至急拡充・充実しなければいけないということがありまして、今回、料金を改定させていただき、それによって安全・安心に使い続けていただけるような水道網の整備を先に進めようと思っているところです。もちろん、今回八潮市での下水の事故もありましたので、2月に入りすぐに下水の点検をさせていただきました。そういったことも踏まえてなお、やらなければいけないことが出てくるかもしれませんので、そういったことにもしっかり対応できるように、財務基盤をしっかりと整えさせていただき、それに当たって諸物価が高騰している中、大変恐縮ではありますが、水道利用者の皆さまには若干の負担の引き上げについてもご理解とご協力をいただきたいと思っているところです。

記者:財政規模に関してお伺いします。今回、一般会計が過去最大の4,160億円ということで、過去15~20年を見てみると、昔は2千億円台だったものが、ここまで規模が増えて、市債も前年度よりアップしている中で基金は少し減っているわけですが、この規模の受け止めと、一般会計の予算が増えているのは浜松市だけではなくて全国的な傾向だとは思うのですが、今後もこの流れが続いていったときの市の財政的な状況がどうなのか、そのあたりの受け止めを教えていただけますでしょうか。

市長:今回、一般会計が当初予算として過去最大規模となっているわけですが、やはり予算規模を上げる大きな要因となりましたのが扶助費ということで、社会保障・福祉の経費が非常に伸びているということがあります。これから一層高齢化が進んでいく中、この傾向は変わらないと思っていますので、いかにそういった扶助費、社会保障・社会福祉の経費が伸びる中にあっても安定的な財政運営を維持していくのかというのは、財政運営上の大きな課題になってくると思っています。それに当たって、今回ご指摘の通りさまざまな投資事業として、建設・建築から年数が経って一斉に更新が入るということもあって、そういった更新のための事業が増えたということもあり起債も増えているわけでありますが、その辺についてはこれまでも計画的に見通しを立ててやっていますので、十分飲み込めると思っています。ただやはり社会福祉・社会保障の関係は国家全体としての課題となるものだと思っていますので、国における制度のあり方、またそれを賄うための財源の確保方策を含めて、国にも意見を申し上げるなり、また国の動向もしっかり注視しつつ、安定的な財政運営を行えるように我々としてもしっかり配慮していかなければいけないと思っています。

記者:緑恵台の土砂崩落について、これまでかかった資金について提訴するということですが、所有者の方に対して刑事的な責任を求めるお考えはありますでしょうか。

市長:所有者、あるいは土砂の搬入事業者ということで申し上げますと、公訴時効の問題や、またこれまでの県の条例規則に違反していたかどうかということを考えますと、刑事的な責任を問うということを立証するのは難しいと思っておりますので、刑事告発は今のところ直ちには考えておりません。ただ一方で、我々として必要となった経費は原因者の方にしっかり負担していただかなければ全市民の負担となってしまいますので、今回は損害賠償という形で必要な経費をしっかり請求させていただくこととしたところです。

記者:「女性に選ばれるまちプロジェクト」について、市長の当初予算案の説明の中でも、女性の活躍促進の支援といったお話がありましたが、そもそも選ばれないと支援もできないというところがあって、「地方創成2.0」で昨年12月に発表されたものの中では、はっきりと「若者」と「女性に選ばれるまち」が強調されています。今回、そもそも女性に選ばれるにはどうすればいいかといった予算が結構配分されていると思うのですが、その点について、意気込みを教えてください。

市長:まさに今ご指摘いただいた通り、全国的な傾向ということで、若者に選ばれる、とりわけ女性に選ばれるということがまちの生き残りを図っていく上で重要なポイントになってくると思っています。先ほど来申し上げている通り、浜松からも若者が進学あるいは就職のタイミングで出て行ってしまうのですが、そのうちどちらかというと男性はまだ戻ってくるのですが、女性は出て行ったきりになってしまう傾向が非常に強く、これを何とかしなければいけないというのが浜松の将来を考えたときに一番重要な課題だと思っています。そういった中で、浜松は「働く場」ということで考えたときに、単純なイメージとしては、やはり企業のまち、産業のまち、工場のまちなので、工場の現場に入って油まみれになりながら働かなければいけないといった先入観・イメージを持たれてしまうと、どうしても女性から敬遠されがちですが、ただ、今の浜松市内の有力な企業・工場を見ていただいて分かる通り、そうした職場は実はもう少数派で、極めて快適な環境の中で、それこそ作業着ではなくてスーツを着て作業できるような企業もたくさんあるわけでして、そういったところも含め、浜松は暮らす上でも東京と比べ物にならないぐらい良いところだと思っていますが、実は働く上でも本当に良いところであるということを分かってもらうというところから始めて、その上で、仮に学校に行くからといって一旦浜松から出ていった若い女性も喜んで戻ってきていただけるような、また、浜松に元々縁もゆかりもないけれども、面白そうだから浜松へといった方々を招き寄せられるような環境を整えていきたいと思っています。

記者:「女性に選ばれるまちプロジェクト」が「環境・くらし」に入っていますが、担当課に聞いてみると、子育て世代活躍企業コンテストや文系女子活躍促進事業など、個別の事業でとても面白いものが入っているのですけれども、横串を刺しているイメージがあまりありません。その辺について、これから新しい部署を作るといった話ではないと思うのですが、どうやって横串を刺していくのかについて教えてください。

市長:「女性に選ばれるまちプロジェクト」のスライドをお見せしましたが、女性の活躍促進という点では、それ以外にも産業の分野や子ども・子育ての分野など、いろいろな分野でいろいろな事業があります。それはまさに私から指示をしているのですが、UD・男女共同参画課という課もありますし、そういったところが全体を取りまとめながらうまく連携して、全体の事業がうまく進むように調整していきたいと思っています。

記者:徳川家ゆかりの文化財の展示施設の候補地選定のための調査費に関する予算が付いていますが、市としてはもう大河ドラマ館の活用は断念したということでよろしいでしょうか。

市長:今年度、検討委員会に検討をお願いした結果、残念ながら大河ドラマ館では徳川家の歴史資料の全てを収容することは難しいという方針が示されましたので、今の段階ではあの建物をそのまま活用するということではない形での受け入れの方策などについて検討を進めるということとなりました。

記者:候補地については、有識者の委員会でも浜松城の近くとか市民や観光客が行きやすい場所という意見もありましたが、それを反映するとかなり限られてくると思います。市長としてはどのような方針で候補地を選びますでしょうか。

市長:検討会からはご指摘のような提言をいただいているわけですが、元々この一連の話は前市長のときに大河ドラマ館を活用して徳川家の歴史資料を誘致するという前提でスタートしたのですが、それが今は大河ドラマ館では不可能ではないかという話になっていますので、その点ではゼロベースで考え直さなければいけないと思っています。従いまして、検討会からいただいたご提言については、これはこれで尊重していきますが、改めて市民意識の醸成を含めたところから検討していきたいと思っています。今の時点で「ここに即、作ります」という前提で申し上げる段階ではないと思っています。

記者:適切な規模を確保すると65億円以上かかるという試算でしたが、専門家も認める1級品の資料で、実現したら浜松市の観光の大きな目玉になると思います。一方で、建設費としては大きな規模になると思うのですが、水道料金の値上げや家庭ごみの有料化が検討されている中、さらに今後、人件費や材料費の高騰も見込まれる中で、市民への理解はどのように得ていくのでしょうか。

市長:水道料金は独立採算となっていて、一般的な市の事業と切り離していますので、そこは一緒にされないようにお願いをしたいと思っています。ただご指摘のように、先の検討会でも65億円という数字は議論に出ていたと思いますし、また昨今の物価高騰も含めると、果たしてそれで収まるかという問題もあると思います。先ほども申しましたが、元々は大河ドラマ館という良い施設があるからそれを有効活用してということから議論が始まっていますので、そうでなくなった以上はゼロベースから市民の皆さまのご理解を得ながら進めていかなければいけないと思っています。浜松が徳川家ゆかりの地であることは誰もが認めるところだと思うのですが、ただ一方で、残念ながら徳川家ゆかりのの品は先の大戦の空襲で全部焼き尽くされて何も残されていないという非常に残念な状況にあるというのもまた間違いないわけです。大河ドラマ「どうする家康」でせっかく改めて徳川家康公ゆかりの地という認識が全国に、世界に広まったこの流れを生かしていくという点でも、徳川家ゆかりの文化財を浜松にということへの理解、あるいはその認識の共有のようなことを市民の皆さまとはしっかり図れていくのではないか、とも思ってはいるところです。

記者:総論的な質問になりますが、市債の発行残高が50億円余り増えています。一方で、財政調整基金は年度末比で24~25億円程度減る見通しになっています。浜松市の財政状況については、どこかと比べるつもりはないのですが、市債残高については前市長時代にぐっと減らして健全財政の方向に舵を切ってきました。現状の財政の状況について、余裕の有る・無しなど、どのような状況だという認識でいらっしゃいますか。

市長:一般的に自治体の財政の状況は4つの指標で測るのが共通ルールであり、それに照らして今この瞬間の浜松の財政状況を考えると、極めてと言っていいか分かりませんが、全国的に見ても健全です。ただ、この瞬間健全であるということが未来永劫健全であるかというのはまた違うわけでありまして、少し手綱を緩めれば、あっという間に財政状況が悪化していくという事例も度々見てきましたので、決して楽観はできないと思っています。今回、この当初予算では起債残高が若干増えるということは先ほど少し触れましたが、過去に作ったさまざまな施設が一斉に更新の時期を迎えるということもあります。更新しなければ、施設がそれこそ運営できなくなりますので、これはやむを得ずやらなければいけないわけです。ただそういったものも含めて、これまでも長期的にどのタイミングでどういったものがというのは折り込んでおり、その中で健全財政を維持できる範囲をしっかりと見極めて予算を計上していますので、まだしばらくは安全だと思っています。ただ先ほどありました通り、社会保障費の急激な増大というのは想定以上に進んでいるところもありますし、また国の制度変更で、それこそ例の壁の問題で、我々の歳入が大幅に減ってくるということが外的要因で起こることも十分に考えられますので、そういったものをしっかりと見極めながら、持続可能な財政運営、市政運営を引き続きしていかなければいけないと思っています。起債の話について申し上げますと、やらなければいけないのでということではあるのですが、市債の1人当たりの発行額を指標として、それに合わせ付けるように財政運営をしていくというのは本末転倒だとも思っているところもありまして、本当にやらなければいけない事業が何なのか、それをやることによって今後の財政運営がどうなっていくのか、耐えられるのか耐えられないのかをしっかり見極めた上で、やるべきことをしっかりやっていくということで、今後も進めていきたいと思っています。

記者:市長が常日ごろから最大の課題として挙げている人口減少、ないしは高齢化の問題については、一朝一夕にはなかなか難しい課題ですが、高齢化が進んで働き手が少なくなっていくという状況ですと、出ていくお金が着実に増えていくことが見込まれます。予算の規模も拡大していく方向が当面は続かざるを得ないのではないかと思いますが、その辺のバランスをどのように考えて、今後の市政運営の絵を描いていくイメージでしょうか。

市長:間違いなく高齢化は進みますので、社会保障関係費は増えていくと思っています。ただ一方で、単純に人口は減る、子どもは減る、お年寄りは増える、高齢化が進むというような、出は増えるが入りが増えないという流れではなく、成長への投資をすることで、歳出も増えていくが、それに合わせて歳入・稼ぐ力も付いていくというまちを作っていかなければいけないと思っております。そういった点では、これもまた繰り返しになりますが、浜松はまだまだ伸びしろがあると思っていますので、残念ながら今のところずっとなだらかに人口が減ってはいますが、これを転換して、さらに成長軌道に乗せていくということで、出は増えるが入りもしっかりと増える、そして入りが増えるまちということは若い人たちが集まってきてもらえるようなまちということで、それによって高齢化率もまた引き下がるというのがありますから、そんな経営をしていかなければいけないと思っています。

記者:少し大元のところに立ち返って、当初予算のそもそもの考え方についてですが、先ほどご説明いただいたいろいろなところを見ていますと、即効性があるものというよりは長期的なスパンで、いわゆる足腰固めというか、土台固めという印象を受けました。もちろん即効性があるものがないというわけではないですが、イメージとしてはそういった形で組み立てられたという理解でよろしいですか。

市長:元々、私が浜松の最大の課題と言っている人口減少を食い止めて転換していくといったときに、直ちにこれをやれば明日から人口が増えるといった魔法の杖、打ち出の小槌のようなものはあるわけがないので、ある程度じっくり腰を据えた上でまちの構造を転換していかなければいけないと思い、今回さまざまな施策を盛り込んでいるところです。ただ一方で、喫緊の課題として、やはり必要性が求められているものもあるわけで、先ほど来触れている放課後児童会にしても、待機児童がまだまだいるということについては一刻も早く解消していかなければ市民の皆さまにとって不便をお願いすることになりかねませんので、直ちにやらなければいけない部分についてはしっかり施策として盛り込ませていただいています。

記者:人口減少の課題については、結局一番は若い人、特に女性だと思っておりまして、女性が戻って来ないし、なかなか来てくれないというところが大きいと思いますけれども、先ほど市長は就職活動している人たちが「工場のまちなので油まみれになっているようなイメージがある」とおっしゃっていましたが、正直、個人的な感想としては普通に就職活動している人はそんなイメージを持っていないのではないかと思います。むしろ浜松には世界的なメーカーがあり、先ほどおっしゃられたように魅力的なまち工場も多数存在していると思うのですが、それが伝わってない理由というのは、市長としては何だとお考えですか。

市長:浜松というと一部の大企業、大手メーカーのイメージは湧くけれども、中小企業までは知らないという方々が相当数いるようです。それはもちろん、元々浜松の出身ではない人たちはそうなのですが、浜松出身でたまたま東京の学校に行っているという若者ですら、浜松にいろいろな魅力的な企業・工場があることを知らない人が多過ぎると思っています。それは、小さい頃からの教育と言っていいか分かりませんが、地域のことを知るという取り組みが手薄だったところからスタートしているのではという思いを持っていますので、今年から地域の企業の社長の皆さまに小学校・中学校へ行って講演して「うちの会社はこんなことをやっていますよ」ということを紹介いただく取り組みも始めさせていただいていますし、「浜松学」ということで、浜松の地域のことをもっと知ってもらうための取り組みも進めています。こういった取り組みを、いずれは浜松の子どもたちだけではなく、全国・世界の皆さまにも知ってもらえるような取り組みに広げていくことで、もっと浜松を理解していただき、浜松の企業を理解していただき、浜松で暮らそう・働こうという人を増やすことにつなげていきたいと思っています。

記者:先ほど市長は浜松について「暮らすには東京と比べてこんなに良いところは無い」ということで、浜松が東京と比べて良いところだというお話がありましたが、そうではないからこそ人が帰って来ないのではないかというのが現実だと思っています。そうなると、若い方、特に女性を中心に求められているものが足りていない、決定的に欠落している何かがあると思うのですが、それは何だと思っていらっしゃって、その対策をどうお考えですか。

市長:浜松の暮らしやすさということでは、温暖というのは当然そうですし、生活費も安い、物価はそもそも安めですし、加えて浜松の地域で暮らす方々は大体持ち家、一軒家が多いと思います。それこそ東京だと、小さなワンルームマンションを借りるだけでも何万円もかかることを考えると、同じ給料であってもより豊かに暮らせるのが浜松だと常々思っているのですが、なかなかそれが伝わっていないというのがまず1つあると思っています。また、まちに魅力がないということについては、恐らく若者にとっての魅力と言った方が良いのか、刺激と言った方が良いのか分かりませんが、東京であればいろいろと魅力的なものがあり、刺激があり、そういったものに惹きつけられるということはどうしてもあるのだとは思っています。そこを、浜松には魅力が無い、刺激が無いと思わせないために必要な力という面で力を発揮するのはやはり文化・スポーツといった分野だと思っています。そういった点で、今回この7つの分野の中に文化・スポーツということも書いてありますが、こういったことにもしっかり取り組むことで、浜松は暮らしやすい上に魅力もあると思っていただけるような環境を作っていきたいと思っています。

記者:子育ての関係で、経済的に困窮していたり、自宅や学校に居場所が無かったりする子どもたちのための居場所作りという施策も今回の新年度予算に多く盛り込まれていると思います。そうした、子どもたちの居場所作りのような事業の意義について改めてご説明をお願いします。

市長:まず、経済的に困窮しているご家庭のお子さんというのは、残念ながらまだまだ浜松市にも多くいらっしゃるのは間違いありません。そういったお子さんたちも、夢や希望を持って成長して羽ばたいていってもらいたいというのが我々地域としての切実な思いです。行政としてもしっかり支援はするのですが、ご承知の通り、先日の日曜日にはジュビロ磐田の山田大記さんが音頭を取って「浜松子ども基金」を立ち上げられまして、子ども・子育てに関わる、また地域を支える多くの企業・団体の皆さまが力を合わせて子どもたちの育ちを支援していこうという動きも起こっています。ぜひともそういった皆さまとも連携して、浜松で暮らしている子どもたちには、どういった環境に置かれている子どもたちであっても、決して夢を諦めない、希望を捨てないで大きく羽ばたいていってもらえる環境を作りたいと思っています。また加えて、最近ではそれこそ不登校のような、残念ながら学校に通えないお子さんも増えてきているわけですが、そういったお子さんであっても学びを続けていける環境を整えるということで、今回いろいろな施策を盛り込ませていただいています。

記者:浜名湖のアサリについてお聞きします。漁協によると、去年の漁獲量がわずか180キログラムだったということで、市長としてこの現状をどう受け止めていらっしゃるでしょうか。また、市にとって浜名湖のアサリというのはどういった点でどれだけ重要な資源なのか、位置付けを教えてください。

市長:それこそ私が子どもの頃は、毎年初夏の時期には弁天島に行ってアサリ拾いをするのが恒例行事となっていましたし、本当に多くの人たちが弁天島に行っていましたので、弁天島の駅に降りていただくととても広くて、なぜこの駅はこんなにホームが広いのかと思う方も多いかもしれませんが、昔は大勢の人がいたという状況でした。それを考えますと、やはり浜名湖のアサリは、レジャーという点でも、海の幸という点でも、浜名湖を代表する資源の1つだと思っていますので、ぜひとも1日も早い回復が望まれるものだと思います。いろいろな要因が挙げられてはいるわけですが、やはりアサリ資源をしっかり保護して、回復に向けて、漁業関係者だけではなく、浜名湖に関わるいろいろな人たちが連携して取り組んでいくということが非常に重要だと思っています。今回、その取っ掛かりとして、「浜名湖アサリ総合対策事業」として予算を盛り込ませていただいたわけです。浜松ホトニクスの技術を使って、餌を与えてアサリの稚貝から大きくしていくという技術も実用化できる段階だと思っていますし、また、ここのところも、藻場がどんどんなくなってきていてアサリが隠れる場所がないため外敵に食べられてしまうというのが、アサリが育たない大きな要因だということも聞いていますので、藻場の養殖・再生といった取り組みを進めることで、また再び「浜名湖といえばアサリ」と言ってもらえるような環境をしっかり作っていきたいと思っています。

記者:四ツ池公園の改修に計5億円を盛り込んでいらっしゃいますが、このうち市営球場の防球ネットとスコアボードの改修にそれぞれ予算計上されています。四ツ池公園は、今後、陸上競技場に特化して整備をされるという中、防球ネットは事故に関わるところだと思うので分かる一方、スコアボードについては、今後10年・20年使うのだったらともかく、県営野球場の建設が遅れているというところも見越してだとは思うのですが、それを改修する意義はあるのでしょうか。今後は浜北や天竜で代替していくというお話もありますので、経費をかけるのであればそちらにかけるべきではないかと思うのですが、考えをお聞かせいただけますか。

市長:電光掲示板については、実は去年の夏に久々のプロ野球公式戦ということで、2軍戦ではありますけれども、くふうハヤテベンチャーズと中日ドラゴンズ2軍の試合が行われたのですが、電光掲示板が表示されず試合経過が分からないという大変恥ずかしい、申し訳ないことをしてしまいました。それに代表されるように、あの電光掲示板は寿命でして、ご利用いただく方に大変なご迷惑をかけかねない状況になっています。ただその一方で、まだ詳しくは決まってないと思うのですが、多分来年度もくふうハヤテベンチャーズをはじめとする2軍の公式戦を浜松球場でやっていただけるのではないかと思っているのですけれども、そういった試合を誘致するにしても「すみません、掲示板が使えないのですが……」では話にならないので、これは申し訳ないのですが、緊急避難的に今直さないと、この先ドームができるまで野球の試合を見られないということになりかねないので、これはやらせていただきたいと思っているところです。あとは我々が要望している多目的ドーム型スタジアムが果たしていつ完成するのか次第ではあるのですが、直ちに協議会での議論が決着したとしても、それほどすぐに出来上がるものではないと思っていますので、今回、浜松球場に投資して電光掲示板を整備しますが、その整備・投資した分を回収できるぐらいの活用をしっかりとやっていくことで次につなげていきたいと思っています。

記者:敬老祝い金支給事業について、全国各地の自治体でこれを取りやめる動きがあることは市長もご存じかと思います。決して取りやめろとか、高齢者をないがしろにしたいわけではないのですが、ただ先ほど財政規模のお話もありましたけれども、高齢者や福祉にかけるお金がだんだんと増えていく中で、現金の支給ではなくて、他にもっと効果的なやり方を検証していく、例えば名古屋市はバスや市営地下鉄などを高齢者は乗り放題にしていますが、別にそれをやれということではなく、今回これを継続した理由を教えていただけますか。

市長:確か、静岡市も見直しをかけるとおっしゃっていたでしょうか。全国的にそういった動きがあることは十分承知はしているのですが、浜松市としてはこれまでも見直しをかけてきて今の状態になっているということと、やはりこれまでこの地域の発展を導いてきていただいた、支えてきていただいた皆さまに感謝の意を表するということで、敬老祝い金は引き続き必要なことだとは思っていますので、引き続きこの形で実施していこうとは思っています。ただ一方で、個別に敬老祝い金をお届けするという手間が、自治会などにとって負担になっているというお話もいただいたものですから、今回、マイナンバーと連携して公金受取口座にお渡しをするということで、そういった事務経費の節減を図りつつ、一方で感謝の意を表する敬老祝い金の支給については維持するということで今回このような取り組みをさせていただくことにしたところです。

記者:浜松駅南に屋外喫煙所を設置するということで、これに対して2,275万円という事業費を盛り込んでいらっしゃいますが、個人的には唐突さを感じていまして、駅南にボックス型の喫煙所を設けることのコンセンサスが取れているのでしょうか。いきなりこんなものができたら子どもたちは好奇の目で見るかもしれないですし、多分2,275万円もあれば、上物だけであれば小さい家が建てられるぐらいのお金に相当します。例えば、屋外喫煙所であればパーティションだけで屋根を付けないとか、そういったものであれば同じ額で、浜松城公園や他の場所にも4~5カ所設けられると思うのですが、いきなり駅南にこれを設置する、しかも屋根を付けるというのは、浜松市は屋根を付けるのが好きなのかもしれないですけど、なぜこのようにしたのかを教えてください。

市長:浜松市としては、市民の健康を守ることが必要だと思っています。そういった中で、今回、駅前に作るというのは、これからまたさらに浜松がよその地域との交流・連携が活発になると思っている中で、さすがに外から来られた方々に「タバコは健康を害するので控えましょう」とは我々からアプローチできないということがあります。そういった方々が浜松駅を降りてそこら辺で喫煙されてしまうと、浜松市民の健康が害される恐れがありますので、外から来られる方々にしっかりと「喫煙所へ行って吸ってください」ということを誘導するために、この分煙施設を作ると思っていただきたいと思います。そうしたときに、基本的には市民の健康を守るためには副流煙を含めて吸わないことが何よりですので、密閉型の施設にして換気をしっかり回すことによって煙が外へ漏れないということもまた重要になってきます。そういった点では少し事業費としてはかかりますが、こういった形のものを駅前に設置するということで進めようと思っているところです。

記者:先ほど申し上げたパーティションについては、割と全国的にはそういったものの方が主流な印象を受けるのですが、そうではなくて、なぜでこういう形にするのか、もう少し教えていただけますでしょうか。

市長:よそから来られた方々がタバコを吸われて、その副流煙を浜松市民が吸わないようにしようと思ったら、密閉型で換気をしっかりする形の方がよいと思います。

記者:屋外型でも十分換気はできると思います。外なので離れたところを通ればいいだけの話ですし、自分から吸いに行かない限りはそこまで変わらないかと思うのですがいかがでしょうか。

市長:他の事例はあまり詳しく調べてないのですが、いろいろな物が密集・密接したところだとなんだかんだで副流煙が流れてきますよね。浜松駅南をご覧いただければ分かります通り、あまり広い空間でもないものですから、単なるパーティションだと外へ流れ出た煙をタバコが嫌いな方が吸うということにもなりかねないので、やはりこういった形のものでないと置きづらいと思っています。

記者:これは今後、浜松駅以外にも設置していく方針はあるのでしょうか。

市長:基本的に、度々申し上げていますが、外から来られた方々については我々がコントロールできないので、そういった方々がその辺で煙草を吸わないようにという意味合いを込めています。基本的には新幹線を降りた駅の近くということなります。

記者:市長は愛煙家ですか。

市長:私は吸わないです。

記者:2月補正予算の中に、「アニメコンテンツを活用した誘客促進事業」ということで、エヴァンゲリオンの立像の設置というものが入っています。この目的としては、万博が4月から始まって、ガンダムの立像やバンダイのパビリオンがあって、恐らく海外からアニメのファンがたくさん来るので、浜松で途中下車してもらうという目的があると思うのですが、ここに関する意気込みを教えてください。また、そもそも立像というのはどういったものがどの辺にできるのか具体的に教えてください。

市長:ご指摘の通り、大阪・関西万博が始まりますといろいろな方々が日本に来られ、その中にはクールジャパンの代表であるアニメが目当ての方々もいらっしゃると思っております。万博会場のガンダムと同じく、非常に世界的にもコアなファンの方が多いエヴァンゲリオンですが、幸いにして、これまでも浜松は天浜線のラッピング列車や遠州鉄道の赤電でもラッピング列車を走らせています。それから天浜線の天竜二俣駅にはロンギヌス槍がありますし、非常にこれまでも縁が深かったということもあって、今回、浜松でやっていいよというお話をいただいたものですから誘致することにしたわけです。東京と大阪のちょうど中間ぐらいにある浜松ですので、大阪・関西万博で大阪へ行ってそれで帰る人は多分いないでしょうから、東京へ移動される間にぜひ途中下車して、できればそれこそ掛川辺りで降りて天浜線に乗って、遠鉄電車に乗ってといったことをしていただくとちょうどいいのですが、そうした誘客をぜひとも図りたいと思っています。エヴァンゲリオンの立像ですが、今、最終調整をしておりまして、ある程度の大きさのものをまちなか回遊の核となるようなところに置かせていただこうと思っています。それを目当てに来た方々が、合わせてまちなかを回ってもらえるような仕掛け作りもしていきたいと思っています。

記者:総論的なところで、市長就任以来「浜松から地方創生」ということで、今回の予算中にも人口減少対策につながる施策がいろいろと入っていると思うのですが、一方で、先日総務省が発表した24年の人口の調査で、浜松市は転出超過が約千人ということで23年に比べると倍増してしまっている状況です。この受け止めを教えてください。また、それを受けて今後どうしていくかを改めてお願いします。

市長:詳細な分析はまたしていかなければいけないと思っていますが、転出超過の状況に歯止めがかからないというのが非常に残念ではあります。先ほど来申し上げている通り、まだまだ伸びる余地はあると思っているのですが、実際起こっていることはそれと逆ということで、もう一度ねじを巻き直して、地方創生の取り組みとして申し上げている「まち・ひと・しごとの創生」を進めることで、できるだけ早くこの流れに歯止めをかけて転換を図っていきたいと思っていますし、そのきっかけとなるのが今回の予算ではないかと思っているところです。

←戻る

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください