緊急情報

サイト内を検索

ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災計画・条例 > 浜松市地域防災計画 > 大規模事故対策編 > 大規模事故対策編 第9章 大規模停電事故対策計画 > 大規模事故対策編 第9章 大規模停電事故対策計画 第3節 災害応急対策計画

ここから本文です。

更新日:2025年5月16日

大規模事故対策編 第9章 大規模停電事故対策計画 第3節 災害応急対策計画

【災害対策本部事務局、区本部】

- 大規模停電事故が発生した場合の災害応急対策について定める。

- この計画は、「大規模事故対策編 第6章 大規模火災対策 第3節 応急対策計画」によるもののほか、以下のとおり実施する。

1 情報の収集・伝達

- 大規模停電事故発生の通報を受けた場合は、関係部局に内容を連絡する。

- 市、県及び防災関係機関は、被災者の家族等のニーズを十分把握し、道路災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する(※1)。

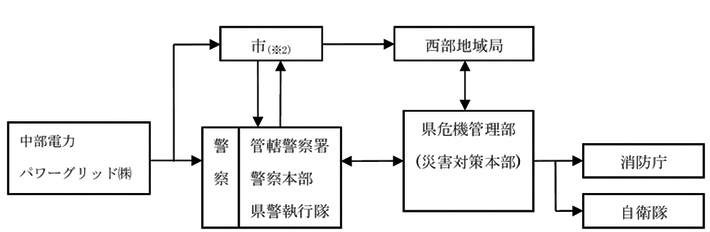

【情報連絡系統図】

※ 状況により、通報先が消防機関となる場合が考えられるが、基本的な系統は同様。

2 市の応急体制

- 事故の状況に応じて、事前配備職員の参集或いは職員の増員、災害対策連絡室体制の確立、災害対策本部の設置など、必要な体制をとる。

≪停電の規模による体制及び基準(※3)≫体制 基準 災害対策連絡室体制 市内において180,000戸以上の停電(※4)が発生した場合(※5)を1つの目安とする。

3 事業者の応急体制

- 災害発生に際し、電力供給を確保するため、中部電力パワーグリッド(株)は、同社防災業務計画に基づき、その対策を樹立しておく。

(1) 防災体制と動員

≪非常体制≫

| 種類 | 基準 |

|---|---|

| 第1次非常体制 | 災害の発生が予想される場合又は発生した場合 |

| 第2次非常体制 | 相当程度の被害や社会的影響が予想される場合又は発生した場合 |

| 第3次非常体制 | 甚大な被害や社会的な影響が予想される場合又は発生した場合 |

≪動員≫

| 種類 | 具体的な動員基準 |

|---|---|

| 第1次非常体制 | 各班において応急対策実施準備に必要な動員であらかじめ指定された者 |

| 第2次非常体制 | 各班においてあらかじめ指定された者 |

| 第3次非常体制 | 全従業員 |

| 地震警戒体制 | 全従業員 |

(2) 防災本部の種類

- 防災体制に対応する災害対策組織として、非常体制時には非常災害対策本部をおく。

(3) 広報活動等

- 災害に伴う断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故及び電気火災を未然に防止するため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を行う。

- 停電した時は、中部電力パワーグリッド(株)に通報する。

- 電柱の倒壊・折損、電線の断線垂下等、設備の異常を発見した場合は、速やかに中部電力パワーグリッド(株)に通報する。

- 断線垂下している電線には、絶対にさわらない。

- 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しない。

- 屋外に避難するときは、ブレーカーを必ず切る。

- 電気器具を再使用するときは、ガス漏れがないことや、器具の安全を確認する。

- その他事故防止のため留意すべき事項。

- 電気事故防止PRについては、日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関の利用、インターネットホームページ等を活用するほか、パンフレット、チラシ等を作成・配布し周知する。

- 病院等重要施設については、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため、自家発電設備の設置を要請する。

(4) 災害時における危険予防措置

- 災害時においても、原則として電力の供給は継続するが、警察、消防機関等から送電停止等の要請があった場合は、当該設備の送電を停止する。

- 人命に関わる緊急避難的措置として、関係行政機関等から復旧活動の現地において仮送電、送電停止等の要請を受けた場合は、その指示に従う。

- 災害時における電力、要員、資材、輸送力の相互融通のため、他電力会社、電源開発(株)、関係会社、請負委託会社、電気工事店・隣接企業等と協調し、相互応援体制を整備しておく。

(5) 災害時における応急工事

- 災害に伴う応急工事は、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度をもとに、迅速・適切に実施するとともに、二次災害の防止に配慮して実施する。

※1 広報については、「共通対応編 第3章 第8節 災害広報計画」による。

※2 危機管理課、広聴広報課

※3 「連絡室体制をとる必要があると危機管理監が判断したとき」における判断基準とする。

※4 浜松市管内中部電力契約口数約543,000戸(2019年6月現在:中電確認)に対して、1/3の180,000戸以上の停電を大規模停電と位置付ける。/解説・運用編(参考1)

※5 中部電力パワーグリッド(株)ホームページ「停電情報」により確認。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください