緊急情報

サイト内を検索

ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災計画・条例 > 浜松市地域防災計画 > 大規模事故対策編 > 大規模事故対策編 第2章 道路事故対策計画 > 大規模事故対策編 第2章 道路事故対策計画 第3節 災害応急対策計画

ここから本文です。

更新日:2025年5月16日

大規模事故対策編 第2章 道路事故対策計画 第3節 災害応急対策計画

【災害対策本部事務局、警備(消火・救出)部、保健医療調整本部、土木復旧部】

- 大規模な道路事故が発生した場合の災害応急対策について定める。

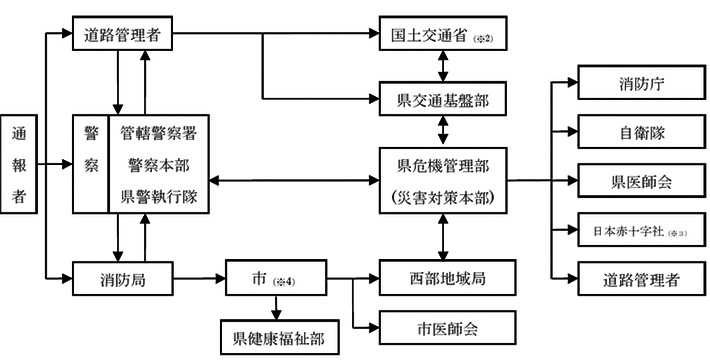

1 情報の収集・伝達

- 道路災害発生の通報を受けた場合は、関係機関に内容を連絡する。また、災害報告取扱要領(※1)に基づき、消防庁へ報告を行う。

- 災害の発生状況及び被害の状況を収集し、把握できた内容を関係部局、その他関係機関と共有する。迂回路などの情報と併せて随時道路管理者のホームページに掲載するとともに、市は広報活動を行う。

- 市、県及びその他防災関係機関は、被災者の家族等のニーズを十分把握し、道路災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。

【情報連絡系統図】

2 応急体制

(1) 市の体制

- 「共通対策編 第3章 第3節 組織・動員計画」によるもののほか、以下のとおり実施する。

≪事前配備体制≫

- 事故の連絡を受けた市は、関係機関等から情報を収集し、事故の状況に応じて、事前配備職員の配置、関係課職員の参集等の初動体制の確立のために必要な措置をとる。

| 処理事項 |

|

|---|

≪災害対策本部≫

- 連絡を受けた事故が、多数の死傷者等を伴う大規模事故又は大規模事故に移行するおそれがある場合は、市は災害対策本部の設置を協議する。

- 市長(本部長)が災害対策本部の設置を決定した場合において、人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するため、必要と認めた場合には、現地災害対策本部を設置する。

| 処理事項 |

|

|---|

≪現地災害対策本部≫

| 処理事項 |

|

|---|

(2) 防災関係機関の体制

≪処理事項≫

| 道路管理者 |

|

|---|---|

| 県 |

|

| 県警察 |

|

| 建設事業者 |

|

3 危険物等の流出・散乱に対する応急措置

- 危険物等の流出が確認された場合、又は流出が想定される場合は、化学物質漏洩事故対応マニュアル(※8)に基づき、以下の措置を行う。

(1) 拡散防災措置等

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 流出危険物の拡散の防止及び除去 |

|

| 二次災害の防止 |

|

(2) 住民の安全確保

- 市は、危険物が流出した場合に有毒物質等の拡散等により影響のある地域に対して、付近の住民などの避難、区域への立入禁止等の必要な措置を行う。また付近の住民などを避難させる際には、安全な地域に緊急避難場所を開設する。

- 災害の概要及び警戒区域の指定状況、規制の内容(※9)の情報を広報する。

- 危険物の処理が終了し、安全が確認された場合、速やかに警戒区域を解除するとともに、その旨広報する。

※1 昭和45年4月10日付消防防第264号

※2 中部地方整備局浜松河川国道事務所

※3 日本赤十字社静岡県支部

※4 危機管理課、広聴広報課、健康医療課

※5 共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第24節 交通応急対策計画に準じる。

※6 県を通じた要請が基本。

※7 緊急を要する事項

※8 静岡県危険物運搬車両事故防止等対策協議会編

※9 「中毒危険」、「退去命令」、「火気の使用禁止」等

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください