緊急情報

ここから本文です。

更新日:2026年2月20日

がけ条例(静岡県建築基準条例第10条)

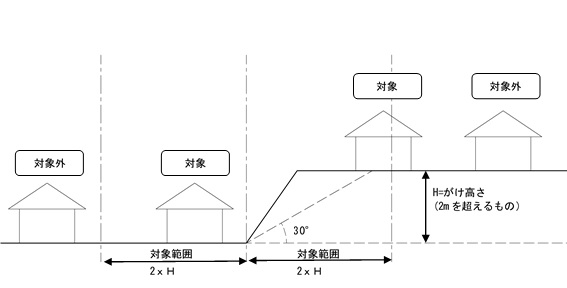

周囲に2メートルを超える高低差がある敷地に建築物を計画される際はがけ条例の検討が必要となる場合があります。

がけ条例に対象地域の定めはありません。現地調査等により、敷地周囲等に高低差があるか確認してください。

お知らせ

令和8年4月1日から浜松市内のがけ条例の扱いを静岡県の基準に変更します。

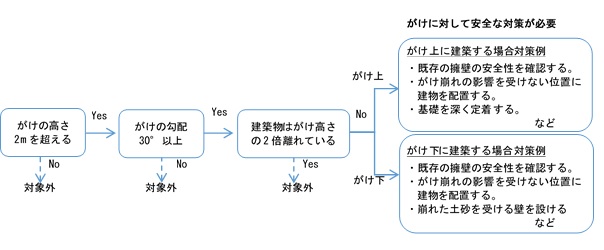

対象となる範囲 対策判断フロー

留意事項

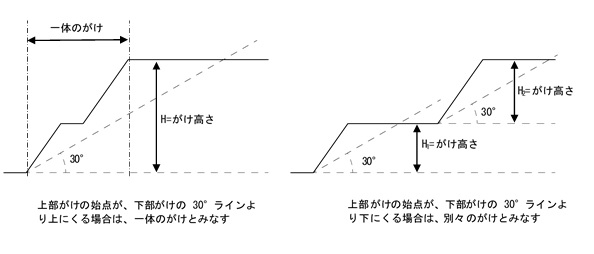

がけの形状によりがけの高さの算定方法が変わります。

対象範囲内で必要となる措置

がけ崩れ、土砂の流出等から人命、財産を守るため、安全な擁壁の設置を義務づけていますが、がけの安全性が確認できる場合や、がけに対して安全な対策をとる場合は

対象範囲内でも建築が可能となります。

対策の一例は以下になります。

がけに既存の擁壁等があり安全ながけと判断できる場合

1.~4.のいずれかに該当し、かつ、現状で傷みやはらみ等の危険性がない既存擁壁は安全ながけと判断することができます。

また、5.のように土質調査等により、擁壁がなくても安全ながけと判断できる方法もあります。

| 1.工作物として確認済証、検査済証が交付されている擁壁 | + | ひびわれ、はらみ、目地のずれ、倒れ、劣化等の危険性がない |

|

2.宅地造成等工事規制区域内又は特定盛土等規制区域内の許可を受けた擁壁で、検査済証が交付されているもの |

||

| 3.開発行為の許可を受けた擁壁で、検査済証が交付されているもの | ||

|

4.公共が設置した道路、橋梁、河川、砂防等のための擁壁 |

||

|

※一般的に宅地造成のための擁壁には木造2階建程度の積載荷重を見込んで設計されています。 宅地化を想定していない土地に築造した擁壁や計画する建築物の規模によっては、対策が必要となる場合があります。 |

||

| 5.宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8 条に規定される擁壁を不要とするがけ | ||

がけ崩れの影響を受けない位置に配置する

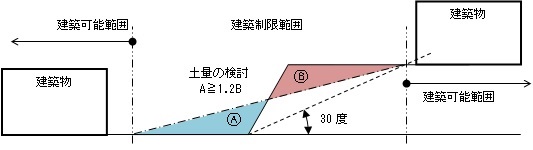

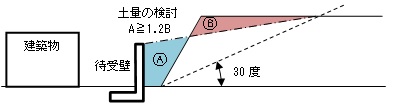

がけ下の場合は土量がA≧1.2B(令和8.3.31までA≧B)の関係が成立する位置まで、がけ上の場合はがけ下から30度のラインと地盤面が交差する位置より離し、がけ崩れの影響を受けない範囲に建築物を配置する考え方です。

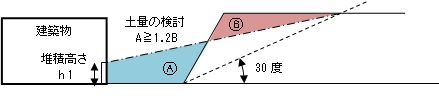

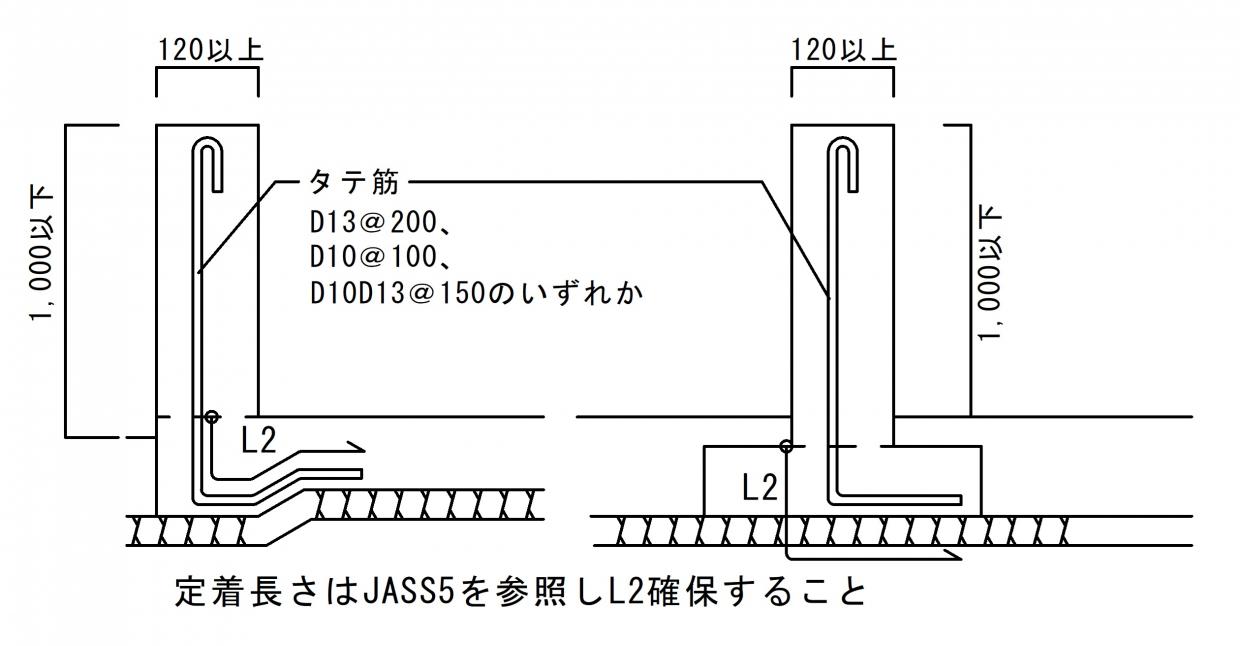

崩れた土砂を受ける壁(待受壁等)を設ける(がけ下に建築する場合)

鉄筋コンクリート造等の壁で土砂を受け、建築物への被害を防ぐ考え方です。(土量は令和8.3.31までA≧B)

建物基礎を崩れた土砂を受ける壁として利用する(がけ下に建築する場合)令和8年4月から適用

基礎を待受壁として利用する考え方です。

がけ高さが5m以上で算定した堆積高さh1が1m未満(0mも含む)の場合、立上り必要高さは1mとなります。

また、配筋等の仕様は下記となり、堆積高さが1mを超える場合は構造計算により仕様を決定する必要があります。

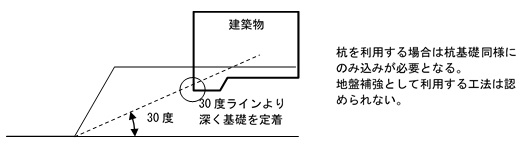

基礎を深く定着する(がけ上に建築する場合)

がけが崩れた場合でも建築物が影響を受けないようにする考え方です。

既存不適格について

令和8年4月からがけ条例の扱いを静岡県の基準に変更するため、既存不適格の考え方を示します。

・増築、大規模修、繕模様替えにおける既存部分で従前の基準で検討され、検査済証が発行されているものについては既存不適格と扱う。

・新築、増築の新築部分については、現行基準を適用する。

(参考)宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8 条 一部抜粋

第8条

法第13 条第1 項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。

一 盛土又は切土(第3 条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第1 上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面

(1) その土質に応じ勾配が別表第1 中欄の角度以下のもの

(2) その土質に応じ勾配が別表第1 中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの(その上端から下方に垂直距離5m 以内の部分に限る。)

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面

ハ 第14 条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面

別表第1

| 土質(a) | 擁壁を要しない勾配(b) |

がけの上端から垂直距離5m 以内は擁壁を要しない勾配(c) |

| 軟岩(風化の著しいものを除く) | 60° | 60°をこえ80°以下 |

| 風化の著しい岩 | 40° | 40°をこえ50°以下 |

|

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘、その他これらに類するもの |

35° |

35°をこえ45°以下 |

第15 条

法第13 条第1 項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面(擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。)が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。

参考リンク

静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)の解説詳細版については、静岡県ホームページを参考としてください。

建築計画概要書の閲覧について(所管課:都市整備部建築行政課)

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく手続きについて(所管課:都市整備部盛土対策課)

都市計画法(開発許可制度)について(所管課:都市整備部土地政策課)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください