緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年7月2日

西地域応援団YEEL! vol.41

地域力向上事業(助成事業)に採択された「うみいろそらいろ 浜松へちまプロジェクト」の一環として、中部浄化センターでへちまグリーンカーテンづくりが行われました。

「うみいろそらいろ 浜松へちまプロジェクト」へちまと下水の意外な関係

中部浄化センターの入り口にのぼりが掲げられた

中部浄化センターの入り口にのぼりが掲げられた

令和7年6月8日(日曜日)、中央区瓜内町にある中部浄化センターでへちまグリーンカーテンづくりが行われ、子供30名、総勢50名が参加しました。中部浄化センターは、市内で出た下水を処理して川や海に戻す施設ですが、実は「下水」と「へちま」には意外な関係性がありました。

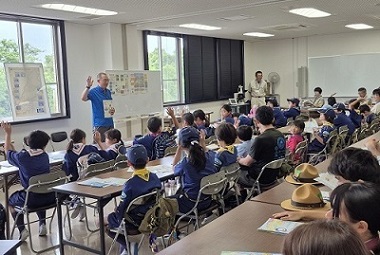

下水を処理する仕組みを学ぶ

下水を処理する仕組みを学ぶ

はじめに、下水に関する授業が行われました。下水道施設課の鈴木克巳課長が、汚れた下水をきれいにする方法、水を大切に使う事の重要性を説明し、参加した子供たちは真剣に耳を傾けていました。中でも、微生物の力を借りて下水の汚れを分解しているという話を聞くと、子供たちから「えー!?」と驚きの声が上がりました。

激レア微生物「クマムシ」を発見

激レア微生物「クマムシ」を発見

水をきれいにする微生物を顕微鏡で観察しています。今回はラッキーなことに、クマムシを発見することができました。クマムシとは、地球最強生物とも呼ばれる微生物で、摂氏150度の高温や氷点下250度の低温、空気のない宇宙空間でも生き延びたという研究結果もあります。浄化センターの職員によると、数日に1回しか見つけられないとの事で、珍しい微生物を目の当たりにした子供たちは大興奮していました。

下水処理施設を上から眺める

下水処理施設を上から眺める

屋上に移動し、下水処理施設を上から観察しています。やはり汚水を扱っているというだけあって少しだけ異臭が漂っており、私たちが使った水がこの場所に集められていることを体で実感しました。汚れた水は、初めに大きな汚れを沈める、続いて微生物の力を借りて汚れを分解する、最後に消毒するという過程を経てきれいになり、川や海に戻されます。

庁舎東側壁面に沿って苗を植える

庁舎東側壁面に沿って苗を植える

下水の授業が終わった後、中部浄化センター庁舎の東側に移動し、全員でへちまの苗植えを行いました。一人一人に苗が配られ、穴を掘って苗を植えていきます。中には、大きなミミズが出てきて驚いてしまった子もいましたが、ミミズが出てくるということは植物が育ちやすい良い土だという証拠です。

へちまはネットを伝って成長し、グリーンカーテンになる

さて、「下水」と「へちま」にはどのような関係があるのでしょうか。一般的のスポンジはプラスチック製なので、食器洗いで使用すると細かいプラスチック片(マイクロプラスチック)が下水に流れ、最終的には川や海に流出して生態系に影響を与えると言われています。そこで、本事業の代表者・五明三佳さんが注目したのが、へちまスポンジでした。

良い事ばかりのへちまスポンジ

へちまスポンジは、繊維が粗くて食器を洗いやすいので洗剤の使用を減らすことができ、水切れが良いため水の節約にもなります。また、マイクロプラスチックが発生しないので、環境や生態系に悪い影響を与えません。へちまプロジェクトは「へちまスポンジで環境を守りたい」という思いからスタートした事業です。浄化センターでへちまを栽培することは、まさに本プロジェクトの原点に戻る活動とも言えます。

全員で記念撮影

今回、80本のへちまの苗が植えられました。夏になると強い日射しが入る中部浄化センターですが、へちまグリーンカーテンによって日射しが遮られ、エアコンの使用量を削減する効果が期待できます。果たして、立派なグリーンカーテンに育つのでしょうか。とても楽しみです。

- 前回の記事へ

- 次の記事へ

- 西地域応援団YEEL!のページへ戻る