緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2025年8月5日

水道料金の改定の背景について

こちらから「2025(令和7)年10月の水道料金改定について」の動画による解説をご覧いただけます

水道管の老朽化、耐震化

- 浜松市の上水道は1931(昭和6)年2月1日に事業を開始し、今年で94年目となります。水道管や水道施設の多くは産業経済の発展や給水人口の増加に対応するため、高度経済成長期に集中的に建設されました。

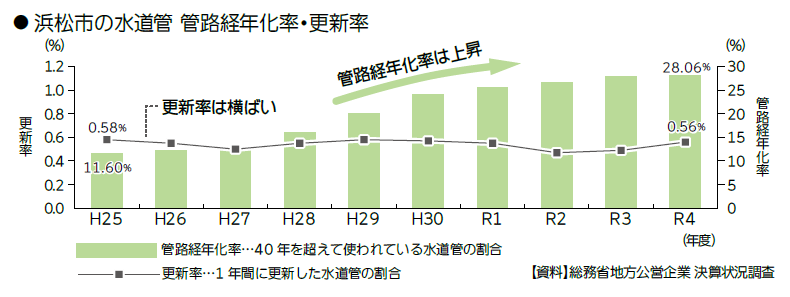

- 近年、集中的に建設された水道管や水道施設の更新時期を迎えたことにより、浜松市の水道管の全長に対する管路経年化率(法定耐用年数である40年を超えて使われている水道管の割合)は上昇傾向ですが、1年間に更新した水道管の割合(更新率)は横ばいの状態です。

- 令和6年能登半島地震では、最大約14万戸で断水が発生するなど水道管や水道施設において甚大な被害が発生しました。耐震化していた施設では概ね機能が確保できた一方、耐震化未実施であった基幹施設等で被害が生じたことで広範囲での断水が発生、復旧が長期化しました。

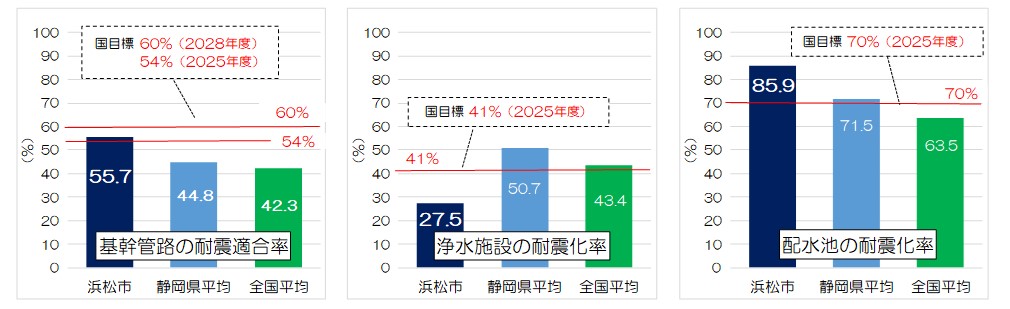

- 浜松市では、災害に強く持続可能な運営を行うため、基幹管路(導送水管及び口径400mm以上の配水管)や水道施設の耐震化を進めており、基幹管路の耐震化適合率は2022(令和4)年度末時点で55.7%となっています。

-

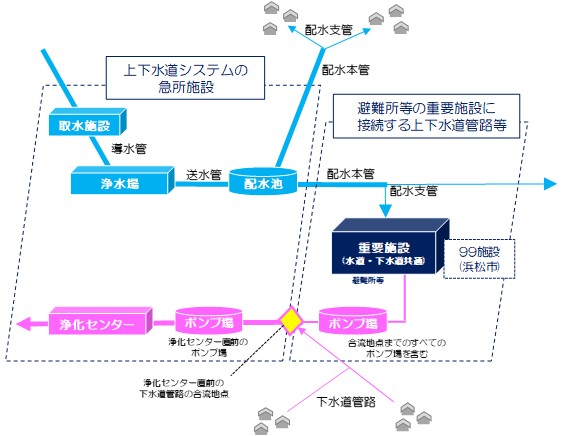

今後は基幹となる水道管や水道施設の耐震化とともに、避難所等の重要施設に接続する上下水道管路の上下水道一体による耐震化を進めていきます。

水道施設の耐震化の状況

上下水道システムのイメージ図

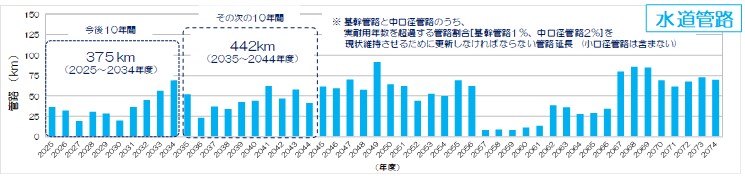

- 今後も安全・安心な水道を提供するためには、水道管や水道施設を計画的に更新・耐震化しなければなりませんが、更新量の増加に加え、物価高騰による費用の増加もあり、今後多くの費用がかかる見込みです。

実耐用年数を超過する水道管路

経営状況

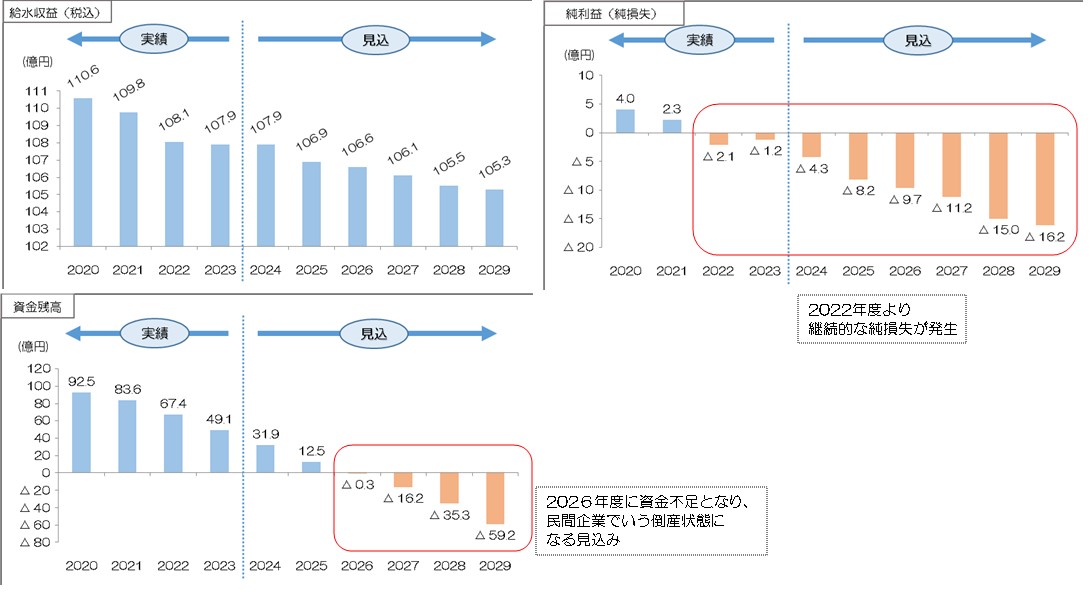

- 地方公営企業である水道事業は、水道料金を基幹収入として運営していますが、人口減少と節水型機器の普及などにより、水道料金収入が減少しています。

- 加えて、昨今の労務費や物価の高騰などにより、浜松市水道事業会計決算は2022(令和4)年度に続き、2023(令和5)年度においても純損失を計上し、事業運営に必要な資金残高が減少しています。料金改定などにより収支改善をしない場合、2026(令和8)年度中には民間企業でいう倒産状態となる見込みです。

経営の合理化

- 浜松市上下水道部では、低廉な水道水の供給を維持するため、経営の合理化に努めてきました。

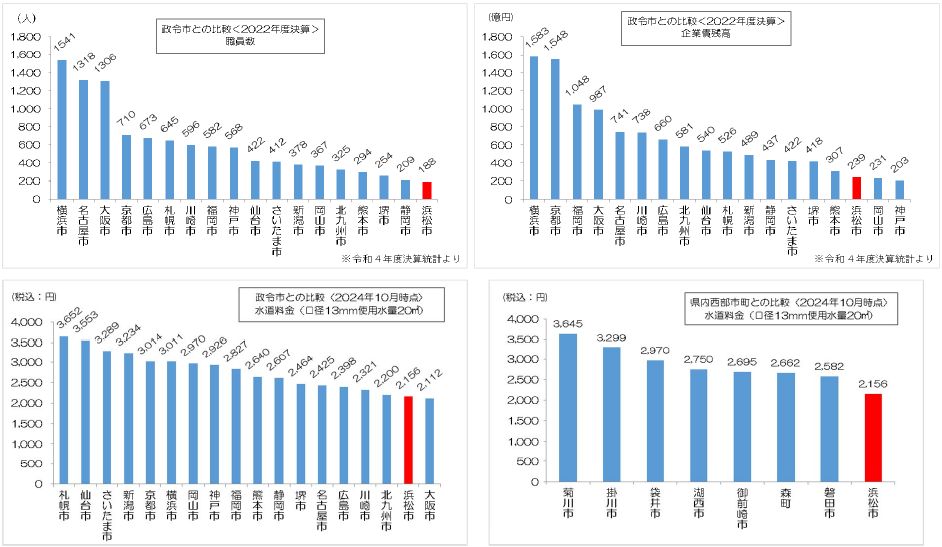

- 例えば、水道事業を担う市職員数は業務効率化と外部委託を進めてきたことにより、2006(平成18)年度末の255人から2022(令和4)年度末189人と66人削減し、政令指定都市で最も少ない人数で運営しています。

- 企業債の借入を抑制し、企業債残高を計画的に削減してきた結果、2022(令和4)年度末時点において政令指定都市で3番目に少なく、利子に伴う負担軽減につながっています。そのほか有収率の向上や動力費の削減、建設コストの縮減などにも取り組んでいます。

- 経営の合理化により、浜松市の水道料金は1996(平成8)年1月を最後に約30年間増額改定せず、他の政令指定都市や周辺市町と比較して安い水準で提供してきました。

水道料金の改定

- 本市水道事業会計が2023年度決算において2年連続の損失を計上し、このままでは2026年には資金が払底する見込みとなったことや、能登半島地震で長期かつ大規模な断水が発生した教訓から、南海トラフ巨大地震への備えとして、水道施設の耐震化や老朽管更新の必要性、緊急性が高まったことから、企業会計の独立採算の原則に照らし、料金改定は避けられない状況となりました。

- 料金改定に際しては、長引く物価上昇等による市民生活・家計への影響を考慮する必要があると考えております。このため、必要性・緊急性が増した耐震化・老朽管更新の投資需要の増加には、借入額をプライマリーバランスの範囲内とする従来のルールを見直し、企業債の借入により財源を確保することといたします。また、今後5年間の料金算定期間中の資金残高は、最低水準の確保にとどめてまいります。

- 改定に際しては、契約全体の約75%を占める「口径13ミリ、1月当たり使用水量が30立方メートル以下」の区分、すなわち平均的なご家庭が対象となる区分では、平均改定率を超えることの無いよう、料金を設定します。

- 料金改定案につきましては、平均改定率としても20%を下回るようにし、国の総合経済対策の活用も念頭に、市民生活への影響を一層緩和できるよう検討を進め、2025年10月の改定を目指します。

水道料金の改正については、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください