緊急情報

ここから本文です。

うなぎ・すっぽん(うなぎ・すっぽん養殖発祥の地!)

うなぎとすっぽんの養殖を研究していた服部倉治郎は、浜名湖が養殖に最適な場所であると判断して、1900年(明治33年)に中央区舞阪町に約8町歩の養鰻池を作り、当時としては画期的な方法でうなぎの養殖を始めました。

その後、服部倉治郎は、すっぽんの養殖にも成功し、浜名湖では次々とうなぎやすっぽんの養殖を始める人が現れました。

服部倉治郎が始めた浜名湖のうなぎ養殖を進化させた人物が村松啓次郎です。

村松啓次郎は、クロコウナギから育ててきた養殖方法では生産量に限界があるとして、シロコウナギから育てる方法を確立しました。この養殖方法により、生産量を大幅に増やすことができるようになりました。

その後、この方法は全国に広がっていきました。

かんざんじロープウェイ(日本初の湖上ロープウェイ!)

かんざんじロープウェイは、日本初の湖上ロープウェイとして1960年(昭和35年)12月に登場しました。

浜名湖にある遊園地と標高113mの大草山山頂の展望台・浜名湖オルゴールミュージアムを結んでいます。

ロープウェイからは眼下に浜名湖を一望でき、大草山展望台からは、遠くに太平洋、晴れた日には富士山までを望む360度のパノラマを楽しめます。

かんざんじロープウェイは、山頂までの全長約700メートルを約4分間で結んでいます。

アクトシティ大ホール(日本初の四面舞台!)

浜松市のランドマーク「アクトシティ浜松」の大ホールは、日本初の四面舞台と設備を備えており、本格的なオペラやコンサート、バレエ、演劇、歌舞伎などのあらゆる舞台芸術に対応できます。

6カ国語同時通訳ブースを利用することで、国際コンベンションを開催することも可能です。

十分なゆとりのある座席は、全国の施設の中でも屈指のクオリティを誇ります。

浜松市楽器博物館(日本唯一の公立楽器博物館!)

浜松市楽器博物館は、1995年(平成7年)4月にオープンした日本初の公立楽器博物館です。

世界各国の楽器を3,300点所蔵し、その内1,300点を地域別・音楽文化圏別に常設展示するなど、日本一の規模を誇ります。また、世界の楽器と音楽を平等に扱う姿勢は、海外からも高く評価されています。

ヘッドフォンやモニター、個別イヤホンガイドで音や説明を聞いたり演奏風景の映像を楽しめるほか、体験ルームでは自由に楽器演奏ができます。

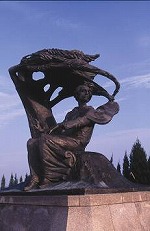

ショパン像(世界初のショパン像レプリカ!)

ショパン像のレプリカは、浜松市とポーランド・ワルシャワ市との音楽文化友好交流協定を記念して、1994年(平成6年)にワルシャワ市から贈られました。

このレプリカは、ワルシャワ市ワジェンキ公園にある実物の3分の2のスケールで、国外に輸出された世界で初めてのものです。

現在、アクトシティ浜松の屋上公園内の「ショパンの丘」に設置され、公園のシンボルとして多くの市民に愛されています。

天竜区春野町は木材パルプ工業発祥の地

旧王子製紙製品倉庫

欧米のパルプ工場を視察研究してきた王子製紙の大川平三郎は、気田川流域の森林と水利のよさに目を付け、1889年(明治22年)に日本初の木材パルプ工場となる王子製紙気田工場を造りました。王子製紙気田工場は、1923年(大正12年)までの34年間、全国に製品を提供し続けました。

春野中学校の校庭の一角に現存する煉瓦づくりの建物「旧王子製紙製品倉庫」は、1977年(昭和52年)に静岡県文化財に指定されました。

日本式点字を作り出したのは浜松市の教育者

石川倉次の記念碑

目の不自由な方々使う点字。この日本式点字を作り出したのは、浜松市出身の教育者である石川倉次です。

1886年(明治19年)、訓盲唖院(後の東京盲唖学校)の先生になった石川倉次は、フランス人が考え出した点字を日本式に作り変えることにチャレンジしました。文字数が多く独特な発音がある日本語の点字を作ることは大変難しいのですが、他の先生や生徒の協力のもと完成させました。そして、この点字は、1890年(明治23年)、日本点字に選定されました。以降、石川倉次は、点字を全国に広める活動に取り組むとともに、点字を書くための点字器や点字タイプライターも開発しました。

全国初のユニバーサルデザイン条例を施行

本市はUD(ユニバーサルデザイン)の先進市として知られています。

特に2003年(平成15年)4月には全国に先駆けて「浜松市ユニバーサルデザイン条例」を施行しました。その内容にはUDの理念の骨格が取り込まれており、市長がUDによるまちづくりの施策を進めるための計画を策定し、整備に努めることとしています。

また、条例ではユニバーサルデザイン審議会を置くこととしており、UDの推進にあたって、調査審議する機関を設置するなど、快適で暮らしやすいまちづくりを推進しています。

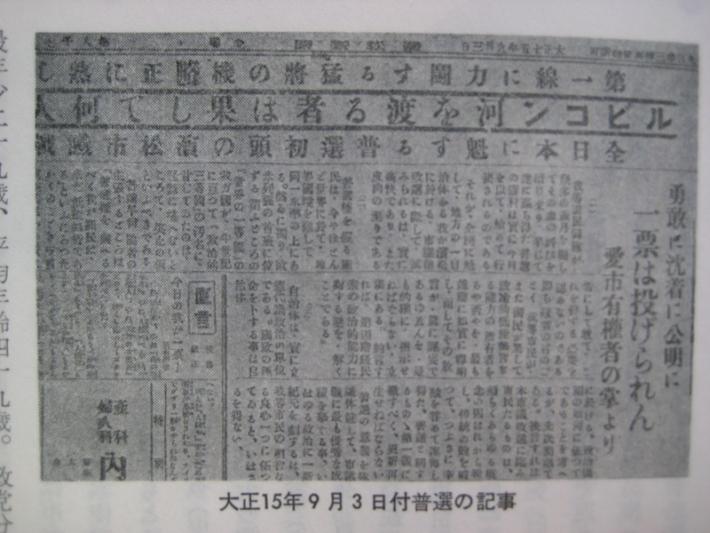

全国初の普通選挙は浜松で開催された!

当時報じられた新聞記事

(浜松市史3から抜粋)

1911年(明治44年)、市制施行以後の浜松市会議員選挙は、明治に1回(44年)、大正には4回(3・7・11・15年)、昭和前期には4回と計9回行われました。

なかでも5回目の1926年(大正15年)9月3日の選挙は、全国に先がけての普通選挙法(普選)による初めての選挙であり、全国的に注目の的となりました。

当日は大雷雨の中投票が行われましたが、投票率86%・有効投票数1万3859票で、最高点の天野千代丸(日楽社長)など36名の新市議が誕生しました。

ちなみに最初の普選のもとに行われた総選挙は、2年後の1928年(昭和3年)2月です。

春野の大天狗面(大きさ日本一)

天竜区春野町は、昔、秋葉山に天狗が住んでいたという言い伝えがあり、古来より天狗と縁が深い場所です。

春野文化センター敷地内の天狗広場には、縦8メートル、横6メートル、鼻の高さが4メートルにも及ぶ日本一大きい天狗面があります。この大天狗面は、「天狗の里」春野のシンボルとなっています。

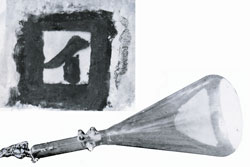

浜松市は銅鐸の市町村別出土地数が日本一

市内で出土した銅鐸

(写真奥:耳のあるものが近畿式、

写真手前:耳のないものが三遠式)

銅鐸は、紀元前2世紀から2世紀の約400年間にわたって作り用いられた祭器で、これまでに全国で約550個出土しています。市内では、完全な形の銅鐸20点と破片5点が知られており、全国的にも銅鐸が多い地域といえます。広域合併により、浜松市は銅鐸の市町村別出土地数で日本一となりました。

銅鐸の主な出土地は、北九州から中部地方で、浜松市付近は、銅鐸分布の東限にあたる地域です。浜松市で出土した銅鐸は、近畿地方に多く分布する近畿式銅鐸と、三河、遠州地方に多く分布する三遠式銅鐸に大きく分類され、本市では両方が出土していることが注目されています。これら市内で出土した銅鐸は、出土地付近にある「浜松市姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館」等で展示されています。

鈴木姓が日本一多い浜松市、密集地は3人に1人が鈴木姓!

日本で鈴木姓が一番多いところは、浜松市と言われています。浜松市の中でも、特に、鈴木姓が多いところは中央区篠原町です。

平成25年9月現在の浜松市の人口は約813,000名。そのうち、鈴木姓は約56,000名で人口比率にすると約7%。

さらに、平成20年時の資料によると中央区篠原町は、9,666名中3,326名が鈴木姓で人口比率は34.4%。実に3人に1人は鈴木姓。

ちなみに、浜松市長も鈴木姓、浜松を代表する企業であるスズキ(株)の会長と社長も鈴木姓。

浜松市は、市町村別道路実延長 日本一!

市域面積では全国2位の浜松市ですが、道路実延長では全国1位です。総務省統計局が発行する「統計でみる市区町村のすがた2012(2012年.6月刊行)」に掲載されている市区町村別の「道路実延長(km)」によると、浜松市は、8,392.3kmで、全国で最も長い。以下、横浜市(7,665.2km)、新潟市(6,817.3km)、岡山市(6,499.7km)、名古屋市(6,357.8km)と続きます。

注1)調査時点は2010年4月1日 注2)道路実延長とは、高速自動車国道を除く一般国道、都道府県道、市町村道の総延長から未共用、重用、渡船延長を除いたものを言います。お問い合わせ