緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年8月14日

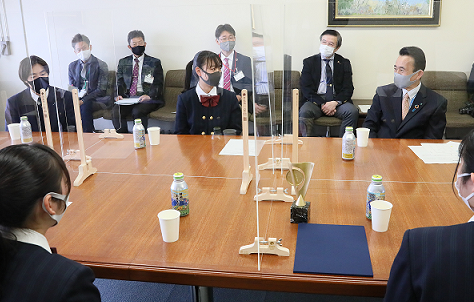

令和2年度「チャット!やらまいか」開催記録3

|

開催日 |

令和3年3月18日(木曜日) |

|---|---|

|

グループ名 |

浜松学芸高等学校 社会科学部地域調査班 |

|

参加人数 |

7人 |

|

活動紹介 |

浜松学芸高等学校社会科学部地域調査班は、地域の魅力を発信する活動に取り組んでおり、地域の魅力を高校生の視点で捉えたポスターや動画の制作などを「胸キュンプロジェクト」と名付け、活動しています。こうした活動が認められ、浜松市から青春はままつ応援隊に認定され、外部に向けて発信力を高めています。本年度は、観光甲子園2020訪日観光部門に出場し、2年連続でグランプリを獲得しました。また、浜松市の委託事業として「浜松戦隊ヤラマイカー」の制作も行っています。 |

1.懇談の様子

浜松学芸高等学校社会科学部地域調査班の皆さんから、普段の活動内容や観光甲子園についてお話しいただきました。

団体から「浜松のPR活動をレベルアップし、後輩へ引き継いでいきたいです」との提言に、市長は「浜松の魅力を発信したいという熱い思いを聞き、とてもうれしく思いました。今後の活躍に期待しています。」と伝えました。

2.団体あいさつ

参加者:

私たちは観光甲子園という大会で、浜松の地場産業である「注染ゆかた」をテーマとして出場して、訪日部門で全国グランプリをとることができました。

市長:

すごいですね。

参加者:

昨年に続き2連覇です。

市長:

2連覇とはさすがですね。

参加者:

そして、広聴広報課さんと共同で、浜松の魅力を伝える戦隊ものの動画「浜松戦隊ヤラマイカー」をやらせていただきました。これも第1話が14,000回再生することができましたので、この2点の報告にまいりました。

3.活動発表と意見交換

参加者:

今から、観光甲子園に応募した動画と、ヤラマイカーの全6話総集編の動画を2本見ながら、お昼を食べるという形にさせていただきたいと思います。

~動画の視聴~

司会:

では、お一人ずつ自己紹介をお願いします。

参加者:

社会科学部地域調査班の2年生です。お願いします。

参加者:

同じく2年生です。私は地域調査班でコンサートや動画のディレクターを担当しています。

市長:

ほう、すごいね。

参加者:

2年生です。僕は「ヤラマイカー」の制作を担当しました。

参加者:

2年生です。担当はポスターの制作です。

市長:

ほう、なるほど。

参加者:

1年生です。よろしくお願いします。

市長:

今、部員は何人いるのですか。

参加者:

3年生が引退して、2年生が8人、1年生が20名弱です。

市長:

結構いるんだね。

参加者:

はい。30人ぐらいで活動しています。

参加者(教員):

今年度、地域創造コースという、文部科学省の「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の認定を受けたクラスを新設しました。来年度は総勢100名を超える生徒たちが、こういった地域の魅力発信をしていくようになります。

市長:

なるほど。それは授業にも工夫が必要ですね。

参加者(教員):

そうですね。授業の中で地域の企業と協働しながら、プロジェクトに取り組んでいく活動をしています。実際に、こちらは今の地域創造コースの生徒たちが染めた反物です。こちらはオリジナルで、生徒たちが自分で配色を決めて染めた反物になります。このような活動を今、さまざまに取り組んでいます。

2年生たちは今回ご覧いただいたような、観光や地域の魅力を発信する「ヤラマイカー」の動画を制作するというシティプロモーションのお役に立てればと授業の一環で行いました。

市長:

ありがとうございます。

司会:

「ヤラマイカー」の企画の背景や思いなど教えていただけますか。

参加者:

はい。「ヤラマイカー」は、広聴広報課さんと協働して、1年かけて制作しました。まず、浜松は全国でもいろいろな人に知られている大きな都市ですが、「家康くん」のイメージが強いと思うんです。

その中で、僕たちは、ご当地ヒーローみたいなものがないので、僕たちが活躍するご当地ヒーローを立ち上げようと今回制作しました。

自分たちにとってのヒーローは地元を支える大人たちです。テレビでやっているようなヒーローではなくて、僕たちからしたら地元で働く大人たちの姿がヒーローだと思ったので、今回先生たちに出演をお願いしました。

市長:

出演はみんな先生なのですか。

参加者:

全員先生です。学芸高校の先生にお願いし、出演してもらいました。

市長:

どこから見つけてきたのかと思いました。面白いね。

参加者:

僕たちのコンセプトは「戦わないヒーロー」です。先ほど観ていただいたように、戦うシーンは無かったと思います。ヒーローにも家族や大切なものがあって、今回の怪人側にも大切な家族がいる。それを戦って解決するのではなく、お互いが協力して1つになって終わるようなやり方はないか、僕たちの中で、戦わずに浜松の問題を解決するようなシーンをつくれたらなと思い、今回制作しました。

市長:

何シリーズあるのですか。

参加者:

全部で6話あります。この中で戦隊もののストーリーをもとに浜松の魅力を発信できたらと、たくさん盛り込んでみました。

市長:

なるほど。毎回先生が出演するのですか。

参加者:

そうですね。毎回先生に出演してもらって、先ほども動画の中にあったように、ブルーやピンクは、それぞれの事情でいなくなってしまうなど、大人の事情もちょっと込められています。

市長:

先生は出演を嫌がりませんでしたか。

参加者:

もう快く引き受けてくださいました。

市長:

そうですか。

参加者:

助かりました。

市長:

毎回テーマによってストーリーが異なるのですか。

参加者:

1話完結ですが、6話全部で1つのストーリーになっています。

参加者:

全部で1つのストーリーにして、それぞれの中に、浜松の魅力を盛り込んでいます。

1話ずつ最後に魅力を2個紹介するシーンがあって、6話で合計12個紹介しています。

司会:

「解説コーナー」ですよね。

参加者:

そうです。1話ずつ「解説コーナー」で魅力を紹介し、ストーリーを通してたくさん魅力を発信していくという動画にしました。

市長:

なるほど。

参加者:

実はこの再生回数を分析にかけました。私たちが考えた教員をキャストに使うメリットとして、全国に散らばっている卒業生のネットワークで広がるんじゃないか、ということがあったのですが、やはり予想どおり沖縄から北海道まで再生がありました。びっくりしたことに海外からの再生もあったんです。

Twitterなどで検索してみたところ、「こんなのやっちゃう浜松市って面白いじゃん」といった声が上がってきて、意外と反応はあったなと感じています。

市長:

なるほど。今再生数はいくつですか。

参加者:

第1話が14,000回再生ぐらいまで行きましたが、その後、第2話が今3,000回再生ぐらいで止まってしまっています。今回、私たちは制作するということに力をかけすぎたので、今後はもう少し自分たちで、どうやって発信するかというプロモーションに取り組んでいきたいと思っています。

市長:

そうですね。

参加者(教員):

コンテンツビジネスはすごくこれからの世界で大事だと思うので、せっかくつくったコンテンツをどのようにこの子たちが届けていくのか、指導していきたいなと思っています。次もやるんだよね。

参加者:

来年はもう少しグレードアップした音をつくれたらなと思っています。

参加者:

観光甲子園について、実は県へ報告に行って来ました。県庁2階のホールにスクリーンがあるのですが、そこで4月1日から今の動画を放映していただきたいとお願いしてあります。県のシンガポールの出張所の所長さんにもお願いして、アナウンスのボードに流していただけるようにお願いをしています。

参加者:

ぜひ市役所でも流していただけないでしょうか。

司会:

はい、発信させていただきます。

参加者:

ありがとうございます。

参加者:

今回の動画は音源も浜松に在住の作曲家さんと一緒につくっていますし、肖像権も彼女たち全部クリアしていますし、映っていた呉服屋さんも、オール浜松です。

司会:

市の動画チャンネルなどにも載せて、またPRしたいと思います。

市長:

観光甲子園には何校ぐらい出場したのですか。

参加者:

訪日観光部門は600校くらいです。

市長:

600校も出場したのですね。

参加者:

そのうち決勝に残ったのが6校です。

市長:

へえ。そこで2連覇ですか。すごいですね。

参加者:

出場した学校は名だたる学校ばかりでした。

市長:

浜松でこういう取り組みをしているのは学芸高校さんだけですか。

参加者:

浜松で観光甲子園に出場しているのはうちだけです。静岡県内ではうちを含めて3校が出場しました。

市長:

3校だけ。

参加者:

観光というと伊豆や熱海のイメージが強く、浜松は産業のまちというイメージが強いかと思いますが、その中で勝てたことはうれしいですね。

市長:

2連覇はすごいですね。

参加者:

去年グランプリという賞をいただいたときは本当にうれしかったのですが、今年も頑張ろうと出場を決めたときに、難易度も高いし、自分たちにできるのかなというプレッシャーがありました。結果発表で2位の人たちが呼ばれ、もう自分たちは落ちてるかもしれないと思いながら発表を聞いていて、グランプリが自分たちだったので、うれしかったですね。

市長:

すごいね。また連覇を続けたいですね。

参加者:

訪日観光部門は出場校が600校集まってしまうため、すごく難易度が高いので、日本遺産部門というもう1個の部門が150校ぐらいで狙い目ですが、浜松市には日本遺産に登録されているものがなくて、出場ができませんでした。

市長:

日本遺産がないと駄目なんだね。

参加者:

はい。そうなんです。そこが今僕たちのネックになっています。

参加者(教員):

ちょうど今、市長の隣にいる2人が来年の観光甲子園の新しいプランを考えていくんだよね。

参加者:

はい。

市長:

さらにグレードアップして3連覇を狙うのですね。浜松学芸高校はシビックパワーバトルも勝ってるし、素晴らしいですね。

参加者:

ありがとうございます。

参加者:

今年は流れてしまいましたが。

市長:

そうですね。

参加者:

シビックパワーバトルは今でも他の市から「あのグラフとかどうやってつくっているのか」という問い合わせをもらったりします。

市長:

なるほど。すごいね。

参加者:

地域の魅力発信や地域の活性化にたくさんの高校が今取り組んでいますが、お菓子屋さんとコラボして地元のお菓子を作るなど商品開発やものづくりに偏ってしまうところが多いです。

浜松市はデジタルメディアをすごく推進しているので、ものづくりではない、市の方向性と合っていることで、自分たちに何ができるだろうと考えたときに、このような魅力を発信するという活動に特化していこうと決めました。

市長:

素晴らしい。

参加者:

そのシティプロモーションを自分たちも担っていこうと探していくうちに、浜松のことをどんどん好きになっています。

参加者:

2年前にこの部活に入ったときと、今では浜松の見方が変わりました。

市長:

そうでしょう。

参加者:

はい。全然違います。

市長:

いろいろ魅力を探っていくといっぱいあるよね。

参加者:

はい。最初は何も知りませんでしたが、この活動をしてみて、自分が知らなかった浜松のいいところを知ったり、自分が知っていたところもさらに知識が深まり、愛着が湧いてきました。

市長:

なるほど。

参加者:

僕は掛川出身でこの活動を続けてもう2年経ちますが、クラスの友達よりも浜松のことを知っていたり、みんなが知らないことを知っていたりして、「なんで知っているの」と驚かれることがたくさんあります。

浜松について僕はほんとうにゼロからのスタートでしたが、この部活に入り、発信するための魅力を見つける上で、いろいろな人と関わることによって、「こういうのができるんだ」とか、「こういういい所があるんだ」と知ることができました。自分自身も世界が広がったなと感じることができて、すごくいい経験になっています。

市長:

なるほど。

参加者:

自分たちが地域の行政と協力して魅力を発信している活動について、他県からも問い合わせが来るようになりました。昨年度は他県の高校から、ぜひこういった取り組みを一緒にやりたいと打診をいただき、自分たちのデジタルを使ったポスターや動画づくりを今、全国に発信できるようになってきています。

ぜひこうしたプロジェクトが浜松発と言えるようになりたいと思っています。

市長:

他の高校でもチャレンジが広がるといいね。

参加者:

そうなんです。

市長:

浜松の魅力発信をね。

参加者:

それは夢ですね。

市長:

それは面白いですね。考えておきます。

参加者:

できれば同じ活動をしている高校が、浜松に一同に会して、品評会やコンテストなどをやりたいですね。

市長:

ちょっとコンテストを考えてみようか。

参加者:

はい。面白いと思います。

市長:

それいいな。

参加者:

コンテストというよりか、みんなのポスターセッションみたいな形もいいですよね。魅力発信に優劣はないので、お互いの地域の自慢大会みたいなのができると面白いかなと思います。

参加者:

この前、三重県の高校さんと共同で、ポスター制作をしたときに、三重県の皆さんは、地域に何もないから魅力は何もないと言っていました。しかし、私たちが実際に三重へ行ってみたところ、魅力だらけだと感じました。私たちが活動してきたことを、三重県の皆さんにも伝えて、一緒に作業していくことで、コミュニケーションがとれて楽しかったです。

市長:

なるほどね。魅力の発見の仕方を伝えたいですね。

参加者:

そうなんです。いろいろな地域に伝えていけることがすごく楽しく、私たちもやりがいがあります。

市長:

また外の人の目で見るとまた違いますよね。

参加者:

そうですね。お互いに高め合っていけたらいいなと思っています。

市長:

三重県はどこの高校ですか。

参加者:

津市にある白山高校です。私たちと作ったポスターが、三重県の東京にある出張所で、このゴールデンウィークにポスター展をやっていだだくことが決まりました。ぜひ私たちも応援に行こうかなと思っています。

市長:

一緒に作ったポスターがですか。

参加者:

私たちは、初めて会う人とポスターを作るってどんな感じなのだろうと思っていましたが、2泊3日ぐらいの短い時間でたくさんのポスターを作ることができました。

参加者:

自分たちがやっているフォーマットを全国に発信していこうと思っています。

いろいろな大会に出て気付いたことは、「自分たちの地域にはこれがあって、自分たちの技術でしかできないすごいだろう」というものが、多いことです。

そうではなくて、我々は今まで日本の産業を支えてきたまちとして、自分たちの作り方、ノウハウをほかの地域に広めていけるような活動をしたいなと思っていて、それが今やっと軌道に乗り始めています。

今度青森でも「ヤラマイカー」みたいなものをやりたいと言われています。

市長:

このアートディレクションはよくできていますね。

参加者:

ありがとうございます。

参加者:

市のホールで撮ったのが一番大変だったね。反響しちゃって。

参加者:

そう。

参加者:

ちょうど11月の日が短い時間で真っ暗になっちゃって、ライト当てながらずっとやったね。

参加者:

時間勝負みたいなところもありましたね。

参加者:

これがこの間、三重県と行った活動になります。

参加者:

このポスターに言葉が書いてありますが、これも三重県の人たちと初日から、初対面で高校混合でグループを分けてみんなで考えました。

市長:

へえ。すごいですね。3日間で作ったのですか。

参加者:

そうですね。

参加者:

実質2日ですね。

参加者(教員):

やっていて思ったのは、時間をかけて話し合えばいいものができると思いがちですが、そうではないということです。アイデアソンという、アイデアとマラソンをかけて、短時間で決められた時間の中で形を出すという方式です。話し合いも座らず立ったまま行い、付箋を使ってアイデアをすぐに決められるようになりました。そういった話し合いがうまくなりました。

世の中に出て行くためのスキルを、高校のうちから身に付けてあげたいなと思っています。

市長:

素晴らしい。時間をかければいいというものではないからね。

参加者(教員):

そうなんです。会議は長くやってしまいがちですよね。

参加者:

最初のとき本当に長く、2カ月かかっても何もアイデア出なかった時もありました。

参加者:

1年生の時はうまくいきませんでした。

参加者:

「ヤラマイカー」のときも最初苦戦しました。

参加者:

どういう内容にするのか全然決まらなくて、すごく時間かけました。

参加者:

やはり何もない状態からスタートだと、苦戦しますね。決められた時間の中で「ここまでやろう」というのがあって、「じゃあこれを軸に行こう」みたいな感じですね。

最近はすぐに決められるようになってきて、短い時間の中で「このポスター3枚仕上げよう」とできるようになってきました。私たちの中でこの部活を通して成長できたところだと思っています。

司会:

皆さん、将来はどういう仕事に就きたいなど決まっていますか。

参加者:

将来はまだ決まっていませんが、こういう活動により視野が広がり、将来自分の中でやりたい職業の選択肢に入れられるなと思っています。

参加者:

私はこの部活で地域の魅力をたくさん見つけ、この活動を楽しいと思っているので、経験を生かして大学で学び、地元で働けたらいいなと思います。

市長:

素晴らしい。

出て行ってもちゃんと浜松に帰って来てくださいね。

参加者:

はい。

参加者:

私も具体的に決まっていませんが、この活動の延長線上のようなことを大学で学べたらいいなと思っていて、将来は、絶対浜松で暮らしたいと思っています。

参加者:

僕は浜松に帰って来たいっていうのはありますが、浜松に残れなくても、何かの形で浜松に関わって応援できたらいいなと思っています。

参加者:

私もまだこういう職業に就きたいなど、具体的なことは全然考えていませんが、今この部活の活動を楽しいなと思っているので、こんな活動ができる大学に進みたいなと思います。

参加者:

私はこの部活に1年間入り、浜松の魅力を発信するということは、とても素晴らしく、他県の人が浜松の魅力を知ってくれるということは、感動的ですごいことだなと思いました。そのため私は浜松の魅力を発信していく職業に就きたいなと思っています。

市長:

おお。素晴らしい。

参加者:

すごいことを言っていますが、作っていく過程で大げんかをすることがあります。

市長:

それぐらいやらないといいものはできませんよね。

参加者(教員):

「青春はままつ応援隊」に任命していただき、InstagramやYouTubeで自分たちのチャンネルを使って発信するときに、「アオハル隊」というタグを付けています。最近では県外の高校生も「アオハル隊」というタグを付けて投稿してくれています。

そういったどんどん広がっていく活動のチャンネルが増えていくといいなと思います。この子たちがこれから魅力を発信する役割を担ってくれるとうれしいです。

市長:

素晴らしい。

6.まとめと提言

参加者:

この活動を、今できていることからさらにレベルアップをして、自分たちが今まで先輩から学んだことを私たちが引退するまでの期間頑張りたいと思います。そして、後輩の1年生、そしてまた新入生など、入ってきてくれた人たちがもっとレベルアップできるように、私たちから引き継いで行きたいなと思っています。

今日は本当にありがとうございました。

市長:

今日は皆さん本当に短い時間でしたが、ありがとうございました。素晴らしい作品を見せていただきましたし、皆さんそれぞれ夢や抱負も語っていただき、浜松の魅力をもっともっと発信をしたいという熱い気持ちを聞いて、大変うれしく思いました。

進学で浜松を離れる人たちも多いと思いますが、こんなに住みやすいまちは他にありませんから、ぜひ浜松へ戻って、浜松で頑張ってくれることを、大いに期待をしています。

プレッシャーをかけてはいけませんが、来年はぜひ3連覇を目指して頑張ってくださいね。

今日はありがとうございました。

一同:

ありがとうございました。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください