緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年6月21日

第4回 区版避難行動計画策定会議(南区)

※会議資料は、地図や写真が入っているためサイズが大きいものがあります。ご注意ください。

次第

~冊子の内容と防災マップの掲載事項について考えよう~

- はじめに

- 本日の内容確認

- 避難行動計画の内容について 資料1(PDF:161KB)、資料2-1(PDF:7,827KB)、資料2-2(PDF:393KB)、資料3(PDF:60KB)、資料4(PDF:116KB)、資料5(PDF:381KB)

- 前回出された意見の振り返り

- これまでの意見を踏まえて作成した、避難行動計画の全区共通ページ(2.災害に備える、3.わが家の防災チェック)の素案

説明 - 全区共通ページを中心に、避難行動計画の内容についての意見出し

- 防災マップについて

- 防災マップ(案)を説明

- 防災マップに掲載する事項についての意見出し

- 冊子タイトルについて

- 前回出された意見を振り返り、その中からメインタイトルを決定

- 次回の予定

- 「避難行動計画」と「防災マップ」の確認および、今後の活用方法について検討

要旨

【日時】平成24年9月19日(水曜日)午後2時~午後4時

【場所】南区役所

1. 概要・要旨

- 避難行動計画の構成と内容について検討

- 防災マップの体裁と掲載項目について検討

- 避難行動計画に代わるメインタイトルについて検討

2. 決定した事項

[1]避難行動計画の冊子の内容について

- 今回の意見を踏まえ内容を再検討し、第5回策定会議で確認

- 静岡県の第4次地震被害想定については、今年度版においては発行時期の関係で掲載できないが、来年度詳細が発表された後に改訂版等にて掲載予定

[2]防災マップについて

- 1枚の大きさはA2版とし、南区内の各地区で1枚ずつの図郭とし、各地区の住民に配布

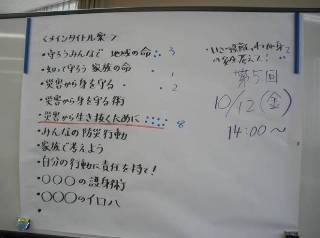

[3]冊子のメインタイトルについて

- 以下のように比較検討を行い「災害から生き抜くために」と決定

- タイトルで伝えたいイメージ

(シールによる投票)- 「守ろう みんなで地域の命」 3票

- 「知って守ろう 家族の命」 1票

- 「災害から身を守る」 2票

- 「災害から身を守る技術」

- 「災害から生き抜くために」 8票

- 「みんなの防災計画」

- 「家族で考えよう」

- 「自分の行動に責任を持て!」

- 「○○○の護身術」

- 「○○○のイロハ」

- 「イザ避難 わが身の安全考えて」 2票

→上記で意見が多かった「災害から生き抜くために」に決定

3. 保留・課題となった事項

[1]避難行動計画の冊子の内容について

- 以下の意見が出され、これらの意見を踏まえて事務局で修正案を作成し、第5回策定会議で確認する

【意見要旨】(意見を項目ごとに集約)

- 読みやすいよう改善する

- 色づかいを全体で統一させたほうが見やすい

- イラストを入れる、文字を見やすくするなどより分かりやすいものにする

- 色弱者への対応を可能な範囲で行う(地図の濃淡をはっきりさせるなど)

- 図面の中の国道1号線、257号線、315号線などの道路を分かりやすくする

- 河川の浸水想定図を見やすくする

- 浸水深の表現をわかりやすい表現としたい

- 水位情報の説明部分に、情報入手のアドレス紹介を行うと分かりやすい

- 内容の追加を検討する

- 表紙に、家の耐震化や家具の固定などの自助の勧めを追加する

- 震度7クラスのイラストイメージを追加する

- 懐中電灯にもなり、停電すると点灯する充電式のライトを紹介する

- 「風水害」増水のときのサイレンの吹鳴パターンを追加する

- 非常持ち出し品チェックリストに、ビニール袋、はさみ、軍手なども入れる

- 内容を見直す

- 土のうの説明書きが分かりづらいので見直す

- 冊子のボリュームが多いので、21~22ページは不要ではないか

- 情報を得るのではなく、自ら取りにいくことを強調する

- 情報入手の方法を家族で確認しよう、といった呼びかけを行う

- 自主防災隊が行動できること、町内会でできることなどを確認したい

- 今後の課題

- 災害時要援護者の緊急避難時の対応を考える必要がある。特に、東海地震の予知情報が出たときに、災害時要援護者への周知の方法を考える必要がある

- 災害時要援護者を階上へ上げるための施設整備も必要である

[2]防災マップについて

- 掲載項目

- 川、海などの水面は水色を着色し、見やすくする

- 「標高」を「海抜」にする

- 両面印刷の組み合わせを隣接の地区同士として、境界付近の人がどちらも見られるようにする

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください