高校生とSDGs ~市内高校生のかがやく取組を紹介~/浜松開誠館中学校・高等学校 SDGs部

写真右から:佐原さん、増井さん(副部長)、橋本さん、古山さん

SDGs達成に向けて活動する、浜松開誠館SDGs部。「生徒の思いを形にする」をモットーに、「グローバル気候マーチ」や「STOP地球温暖化 若者会議」などに取り組んでいます。

最近では、地元企業とコラボレーションしたフェアトレード商品、再生プラスチックを活用した商品開発など、新たな試みにもチャレンジ。SDGs部を代表して、4人の生徒に活動を始めたきっかけや得た学び、今後の展望など、お話を伺いました。

【SDGs達成に向けた取組のポイント】

- 気候マーチや小中学生への出張講座、地元企業と協働して商品開発に取り組むなど、校内だけでなく広く地域にSDGsを普及させている。

- 「STOP温暖化若者会議」や「小中高全世界気候サミット」を開催し、積極的に他校や他地域の生徒等と交流する中で、若者の声を発信している。

仲間がいるから、未来を変えられる

興味から始まったSDGsの活動

──みなさんの入部のきっかけを教えてください。

古山さん:私は、中学までバスケットボールをしていましたが、使い古してボロボロになったバスケットボールが、捨てられた後どうなるのか気になったのがSDGsに興味を持ったきっかけです。高校に入学したらSDGs部があり、ここでなら何か答えが見つかるかもしれないと思い入部しました。

増井さん:私は、中学でSDGsについて調べる機会がありました。SDGsを実践することで本当に世界が良くなるのか疑問に思い、もっと知りたくなったというのが入部の理由です。

橋本さん:私も増井先輩と同様に、SDGsを達成することでどのように暮らしが良くなるのか知りたいと思い入部しました。

佐原さん:私は、中学校から開誠館に通っており、SDGs部の前身である英語部に所属していました。英語の歴史を学ぶうちに戦争やフェアトレードに興味を持つようになり、新しくできたSDGs部への入部を決めました。

日ごろの活動について、それぞれの思いを語っていただいた

──開誠館の取り組みというと「グローバル気候マーチ」が有名ですが、どのようにして始まったのですか?

佐原さん:グローバル気候マーチは、2019年にスタートしました。当時、環境活動家であるグレタ・トゥンベリさんの訴えに共感した先輩たちが、気候変動の危機感をもっと多くの人に伝えたくて始めたと聞いています。

古山さん:2023年のグローバル気候マーチは、開誠館の中学生と高校生の生徒約1000人で行いました。学校で決起集会を行った後、各生徒が「SAVE THE EARTH」や「ゴミをなくそう」などと書いた自作のプラカードを掲げ、学校からザザシティ、市役所まで気候危機、自然環境の保護を呼びかけながら行進しました。プラカードは段ボールで作るので、マーチの後でリサイクルできます。ゴールの浜松城本丸南広場では、具体的な気候危機対策の実施を求める提言書を浜松市長に手渡ししました。

グローバル気候マーチの様子

──他には、どのような活動をしていますか?

橋本さん:2019年の気候マーチで浜松市に提言したことで始まった「STOP温暖化 若者会議」があります。これは、オイスカ高校や浜松聖星高校、浜松城北工業高校など、市内の高校が参加し、環境問題やフェアトレードなどについてグループディスカッションするイベントです。準備期間中は、何度もオンラインミーティングを重ねて開催しました。準備は大変でしたが、SDGsに取り組む仲間ができたり、他校の活動を知ることができたりしたので、これからの活動に生かしていきたいです。

STOP温暖化 若者会議の様子。参加した各校がグループディスカッションし、まとめた意見を発表

大切なのは、誰かの気持ちに寄り添うこと

──活動を通じて、どのような学びを得られましたか?

佐原さん:SDGsは意外と身近なところにあって、一人ひとりの意識が変わることで達成できると感じました。私はフェアトレードに興味があり活動していますが、フェアトレードは、知名度はあるものの実際に商品を買ったことがある人は少ないというのが現状です。理由としては、フェアトレード商品はそうではない商品と比べて値段が高かったり、お店にあまり置いていなかったりすることが挙げられます。

そこで、市内でオーガニックコーヒーを販売する「豆乃木」さんとコラボレーションして、フェアトレードのドリップコーヒーを開発、学園祭や地域のイベントで販売することにしました。実際に試飲してもらいながらコーヒー豆の背景を説明することで、フェアトレードをより理解してもらえたのではないかと思います。個人的にも、コーヒーについて学ぶことができましたし、多くの人にフェアトレードを知っていただけたのがうれしかったです。

開発したフェアトレードコーヒーを文化祭で提供する様子。

橋本さん:私が印象に残っているのは「小中高全世界気候サミット」です。これは、僕たちZ世代がこれからの未来を考えるイベントで、県内だけでなく、長野県や鹿児島県の高校、ニュージーランドや姉妹校であるモンゴルの高校からもオンラインで参加がありました。学生が運営しているので、通訳は英語の得意な生徒にお願いしました。

古山さん:私はそのイベントで司会のサポートをしたのですが、とても緊張しました。でも、サミットに参加して気付いたのは、地域や国が違えば、抱える課題も違うということです。世界にはまだ知らない問題がたくさんあることを知り、とても勉強になりました。

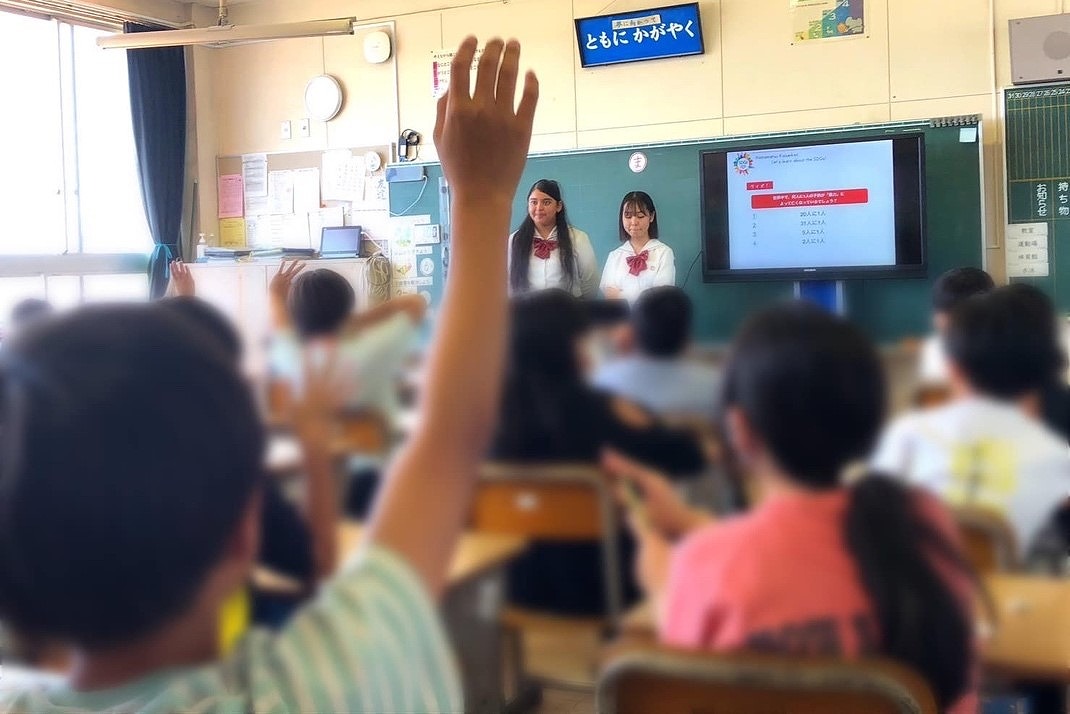

増井さん:SDGs部では、小学生や中学生向けに出張講座もしています。楽しく学んでもらえるようクイズ形式にしたり、できるだけ難しい言葉を使わずに説明したり、時間配分や資料の分かりやすさなども毎回工夫しながら、私たち自身も多くのことを学んでいます。児童や生徒たちの「すごい!」という反応や感謝の手紙が、私たちのモチベーションになっています。

小学校での出張授業の様子。児童たちも積極的に参加

──「自分ごと」としてSDGsに取り組める理由があれば教えてください。

古山さん:SDGsが個人だけの問題ではなく、多くの人が関わっている問題だからかもしれません。課題を「自分ごと」として考えるのとは少し違うかも知れませんが、例えば、私がペットボトルをリサイクルするとき、洗ってから出していますが、それは、リサイクルの次の工程を担当する人たちが、少しでも楽に作業できるようにと考えているからです。そうやって、他人の気持ちに寄り添いながら、「自分にできる小さなアクション」を続けていくことで、SDGsの目指す未来を実現できるのではないかと思っています。

好きから始まる、私たちの未来

──今後の活動について教えてください。

増井さん:私は、「Beyond SDGs人生ゲーム」というSDGsをテーマにしたゲームをもっとたくさんの人に楽しんでもらいたいと思っています。これは億万長者を目指すこれまでの人生ゲームとは違って、プレイヤー同士が協力しながら「脱炭素社会」「循環型社会」「自然との共存社会」といった理想の未来を目指します。金沢工業大学が開発し、開誠館が県内で唯一の拠点校として選ばれ、私もゲームマスターの認定を受けています。小中学校での出張授業や文化祭で、このゲームを紹介できればと考えています。

金沢工業大学を招いた「Beyond SDGs人生ゲーム」のセミナーを受け、ゲームマスターの称号を取得

佐原さん:今はイベントを開催しても、SDGs部や関係者の人が多いので、もっと多くの人が参加できるようにしたいです。例えば、SDGsのことをあまり知らなくても参加しやすい、フェアトレード食材を使った料理教室などを開催してもいいかも知れません。私たちがSDGsについて多くの人に伝え、その人たちがまた別の誰かに伝えてくれる。そんなふうに、活動の輪が広がると良いと思います。フェアトレードタウン浜松だからこそ、発信していく意味があると思います。

橋本さん:企業とのコラボレーションをさらに進めていきたいと思っています。これまでも、浜松でプラスチック加工・製品製造をするイナギポリテックさんにご協力いただき、再生プラスチックを使った新しい製品をプレゼンテーションする機会をいただきました。どうしても残ってしまうペットボトルのカラフルなかけらを生かしたスマホケースや、うちわなどを提案しました。現在はプランターの開発に取り組んでいます。これからも、企業や行政にサポートいただきながら、活動を続けていきたいです。

古山さん:私は洋服が好きで、将来の夢はファッションデザイナーになることです。先ほど話にあった企業の再生プラスチックのプレゼンテーションでも服を提案しました。文化祭では、生徒から集めた古着をアップサイクルして、リストバンドやコースターなどを作ったこともあります。SDGsは、自分の興味や関心事とすごく近いところにもあると思うので、誰でも、趣味を通じてSDGsへの一歩を踏み出せることを伝えていきたいと思います。

SDGsのポーズを取るみなさん。チームワークの良さ、部活の雰囲気の良さが分かる

|

浜松開誠館中学校・高等学校 SDGs部 静岡県浜松市にある中高一貫教育校。「誠心・敬愛」を校訓に、1924(大正13)年、誠心高等女学校として開校。2024年で100周年を迎える。学校として取り組むSDGsや、「持続可能な開発のための教育(ESD)」の活動実績が評価され、2022年12月、浜松市内では初めて「ユネスコスクール」に認定。 SDGs部は、2020年に「ボランティア部」と「英語部」が合わさって創部。以来、気候変動やフェアトレード、マイボトル運動による廃プラスチック抑制などに取り組んでいる。 |

| 関連リンク |