川廷さんとともに学ぶ 未来を変える浜松のSDGs/【対談記事】浜松調理菓子専門学校

今回ご紹介するのは、浜松市中央区広沢にある浜松調理菓子専門学校です。1964(昭和39)年に開校し、60年以上にわたり多くの料理人やパティシエを育ててきました。食から未来をつくる『地産地「承」』を合い言葉に、食育にも積極的で、幼稚園から高校まで幅広く食育事業を行っています。

2026年度には、駅南地区への校舎移転も予定。校長の友永茂雄さんを訪ね、食育活動取り組みのきっかけや思い、今後の展望についてお話を伺いました。

【SDGs達成に向けた取組のポイント】

- 調理菓子専門学校の特長・専門性を活かした活動をしている。

- 自校の生徒の育成だけでなく、地域での食育事業を通じて食文化の継承を図り、旬の食材や地域の特産品への関心を高め、地域の活性化や若者が集まる地域づくりに貢献している。

「伝える料理人」が、地域の食文化を未来につなぐ

「地産地消」から「地産地承」へ

川廷昌弘さん(以下、川廷):食育に力を入れることになったきっかけを教えてください。

友永茂雄さん(以下、友永):校長に就任したのは、3年前の2021年でした。まさにコロナ禍のど真ん中で、イベントを開催しようにも人を集めることができませんでした。何もできない状況の中で、学生や地域に対して、私たち学校ができることは何か、何度も考えました。本校では10年以上前から、小学校などで食育授業を続けてきました。子どもたちが「すごい、すごい」と喜びながら学ぶ姿の後ろで、保護者の皆さんが熱心にメモを取り、授業後には積極的に質問をしてきます。実は多くの保護者が、食についてあまり知りません。

考えてみればそれにも理由があって、今、子育てをしている世代の親世代である70、80代の方が若かった頃は、バブルの真っただ中で、家族を大切にする気持ちはあっても、どうしても仕事を優先してしまう方が多かった。核家族化や地域交流の減少もあって、親から子、孫へと身近な食文化を受け継ぐ機会が失われてしまいました。おはぎや味噌といった、昔は家庭で当たり前に作られていた食品を、今では多くの人が作れません。

もちろん、YouTubeやレシピを見れば作れると思います。しかし、それは伝承とは言えません。この食文化をもう一度伝えていかなければいけないと気付いたとき、私たちが長年行ってきた食育授業が、一番の手段だと確信しました。そこで、持続可能な取り組みをしようと「ハマチョウSDGs」を立ち上げました。

浜松調理菓子専門学校長の友永茂雄さん

川廷:具体的にはどのような活動をされているのですか?

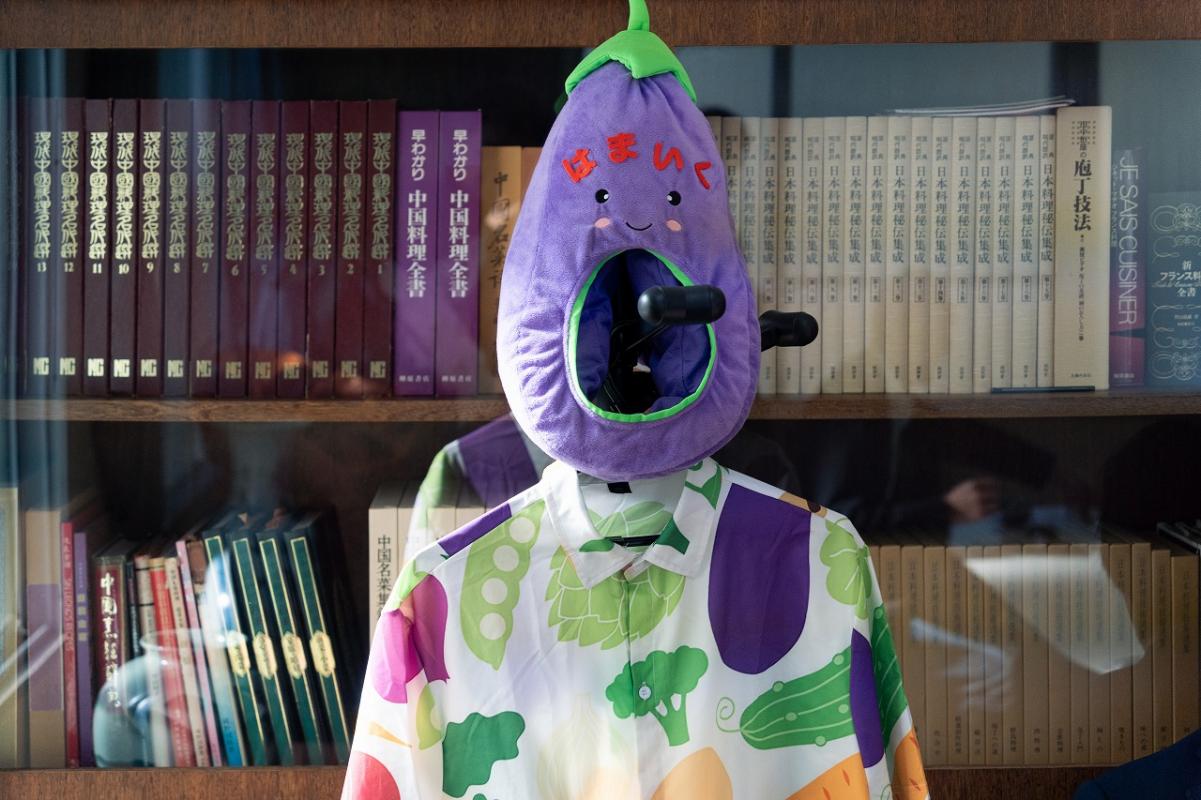

友永:食育の推進、リカレント教育のための場づくり、地産地消の促進、そして、おばあちゃんの料理や知恵の伝承といった活動をしています。また、『HAMA+IKU(はまいく)』というフリーペーパーを通じ、これらの活動を発信しています。最初のプロジェクトとして、子ども用のコックコートを作りました。幼稚園や小学校で食育授業をすると、子どもたちが口にする「コックさんの格好になりたい」という夢を実現するためのものです。地域の企業もこの活動に賛同し、13社から協賛金が集まりました。

地域の企業と協力して完成した子ども用コックコート

川廷:すごい企画力と営業力ですね。共同制作というアプローチをとったのですね。

友永:はい。「食の大切さを伝える」ことを地域企業と一緒に達成したかったからです。コックコートの袖には面ファスナーが付いていて、企業のワッペンを貼り付けられるようにしています。

川廷:素晴らしいアイデアですね。

友永:授業では、子どもたちに『地産地「承」』の大切さを呼びかけています。地元の食材を消費するためには、おばあちゃんの食生活を学び、地域の伝統食、保存食のつくり方を伝承することが必要です。そのために、食事の準備を手伝ったり、まちを散歩していろいろなことを知ったり、食材がどこから来ているのか、旬はいつなのか知ることから始めようと伝えています。それらの活動の一つひとつが、昔ながらの食文化の知恵と工夫をつなぐ『地産地「承」』になると信じています。

子どもたちに好評の、食育授業に使うユニフォーム

すぐそばにあったサステナブルな食文化

川廷:産地や生産者に寄り添うようになった経緯について教えてください。

友永:スイスにある一ツ星フレンチレストランで修業していたときのことです。現地の方たちは、日本なら捨ててしまう野菜などの生ゴミを養豚場に提供していました。すると、数日後、養豚場からおいしいベーコンが届けられました。当たり前のようにしているこのサイクルに驚き、食材を大切にすることの本質を学びました。

川廷:地域循環のエコシステムができていますね。

友永:日本では高く売れるからと、旬をずらして食材を育て、販売することに根本的な問題があると思います。旬のものをその時期に食べる。食べられないなら保存するという文化を大切にすべきですが、現代の家庭では、そのような知識や技術が失われつつあります。「どうして奈良漬けって独特の臭いがするの?」「赤味噌と白味噌は、なんで色が違うの?」といった質問に答えられる人は少なくなっています。だからこそ、地域の食文化や食材について、子どもたちにもう一度伝えていきたいと考えています。

先日、天竜区春野町でシカが増え、農作物を荒らして困っていると相談を受けました。そこで、浜松調理菓子専門学校の学生だけでなく、静岡文化芸術大学や東海調理製菓専門学校、浜松学院大学、農林環境専門職大学、常葉大学から50名ほどを集め、シカを解体し、命をいただくことでシカ肉の有効活用を考えるというイベントを計画しています。「シカがかわいそう」という感情だけでは、山はどんどん荒廃してしまいますから。

川廷:すべてがつながっていきますね。一部分だけを見て分かった気になるのではなく、プロセスや互いのつながりを知ることは、食に限った話ではなく、社会や環境といったあらゆる問題にも通じていると思います。さまざまな要素が自分の暮らしと密接につながっていることを多くの人に気付いてもらえたらいいですね。

友永:おっしゃる通りです。料理の知識や伝統的な知恵が親から子へと伝わっていないため、月に2回、食に関するリカレント教育を開催し、学校の先生や保護者の方など、多くの方に参加いただいています。

『地産地「承」』について講話を行う

川廷:友永校長のように、知恵や技術を次世代に伝え、共有しようとする方の存在がとても心強いです。

これまでの食育の活動を掲示したコーナー

人とまちと共存する、新しい学びの場

川廷:2026年度に学校を移転するそうですね。食を通じて子どもから高齢者まで幅広い世代が交流できる「フードパーク構想」について教えてください。

友永:中心市街地にビルを建て、校舎にするのが今までのやり方だとしたら、私たちが作る学校は、誰でも気軽に入れる公園のような場所にしたいと考えています。専門学校は、土日や夏休みなどがあるので年間の稼働日は200日ほどです。稼働日以外を、例えば、料理の体験教室や、和菓子協会がお菓子を持ってきて販売したり、和菓子作りの体験会をしたりしてはどうだろうかと考えました。そこで、フードパークという場所を作り、その一部に学校施設があるというイメージで計画を進めています。

川廷:場所はどこになるのですか?

友永:浜松駅から南に1km、歩いて15分ほどの場所です。近くには、2023年4月に開校した浜松工科自動車大学校があり、2028年4月には常葉大学も移転する予定です。3、4年後には、1500人から2000人の学生が集まるエリアに変わります。学生が増えればカフェが欲しくなります。古い家屋が残るエリアなので、リノベーションして昭和レトロな喫茶店を始める学生が出てくるかもしれません。人とまちが学校をつくり、まちと学校が人をつくり、学校と人がまちをつくるという構想です。

身を乗り出し、思いを熱く語る友永校長

川廷:ワクワクするような構想ですね。さらにその先の夢はありますか?

友永:1つは、浜松の食材や食文化を世界に発信することです。例えば、浜松はバイクのまちですので、世界的なバイクレースを浜松で開催する。世界中から浜松にレース観戦にくれば、絶対に食事が必要になりますので、浜松の食に注目が集まります。このような機会を作りたいですね。

もう1つは、食育に関連して、小学校6年生の子がレシピを見ずに、切り干し大根を使ったアレンジ料理を作れるようになること。そのためには、小さな頃から切り干し大根をはじめとした食材を知らないといけないですし、料理の技術や火の扱い方を学ぶ必要があります。

これが実現できたら、食文化がもっと豊かになり、それが地域の豊かさにもつながるはずです。食という漢字は、人を良くすると書きます。人を良くするものって何だろうと考えたとき、やはり食事だと思います。その力を信じて『地産地「承」』を進め、子どもたちの未来を守り、子どもたち自身も自分の未来を守れる世界を作っていきたいと考えています。

川廷:浜松ならではの素敵な夢、ぜひ実現してくださいね。

本日は、ありがとうございました。

食育授業の様子

(まとめ)

友永校長とお話をして、どれも具体的で、魅力にあふれる話に引き込まれてしまいました。SDGsの取り組みは、しばしば「子どもたちの未来のために」や「自然環境を守る」といった抽象的なフレーズで語られがちです。浜松調理菓子専門学校のように、具体的で、実現可能な共感したくなるビジョンを描き、発信していくことがとても重要です。浜松には、描いた未来を実現するために活動する企業や団体が多く、保育や里山、農産物など、さまざまな分野がゆるやかにつながるエコシステムがすでに築かれていることに驚かされます。浜松が今後どのように進化していくか、楽しみでなりません(川廷)

|

浜松調理菓子専門学校 昭和39(1964)年、静岡県で2番目となる調理学校として設立。調理と菓子のスペシャリストを育成し、60年間で約6000人の卒業生を料理界に送り出してきた。"食から未来をつくる"をテーマに、食育活動はもちろん、「はままつ街みつプロジェクト」「浜名湖クロダイバーガー」など、地域の企業や団体と協力した多くのプロジェクトを行っている。 |

| 関連リンク |