川廷さんとともに学ぶ 未来を変える浜松のSDGs/【対談記事】一般社団法人 里の家

今回ご紹介するのは、浜松市浜名区都田町で活動を行う一般社団法人「里の家」です。里の家代表・加藤正裕さんは、2002年に現在の活動の前身となる取組を始め、2019年に一般社団法人「里の家」として法人化。

現在は、スタッフやボランティア、専門家によるサポートのもと、里山や里海の体験といったプログラムやワークショップを年間120回以上開催。近年では、「維持される里山」「木地師(きじし)の森と森林体験」をテーマに、町内に放置された二次林の整備を進めています。活動の拠点になっている築120年以上の古民家を訪ね、取り組みのきっかけ、思いを伺いました。

【SDGs達成に向けた取組のポイント】

- 保育士や林業の専門家と協力しながら、森づくり体験や里山・里海体験など環境教育プログラムを実施している。

- 自然保護、子どもの遊び場の創出、災害に強い森づくり、木材利用を視野に入れた植林など、里山を多面的に活用できるよう整備している。

- 里山の整備に当たっては、児童、保護者、高齢者など、多様な世代に渡って協力者を募っており、過去に活動に関わった子供が成長してから再度活動に参加する等、持続可能な取組みがされている。

ずっと変わらない暮らしの営みを次代につなぐ「里の家」の挑戦

人も自然も大きなサイクルでつながっている

川廷昌弘さん(以下、川廷):里の家では、どのような活動をされているのですか?

加藤正裕さん(以下、加藤):活動内容はずっと変わらず、「里山モデルの創造」「里山の生業、暮らしや伝統文化、食文化、伝統工芸の継承」「世代を超えたコミュニティの醸成」「子どもたちの成長をサポート」の4つを柱としています。「失われた里山とコミュニティの再生」を目指し、自然環境の調査や保全、生業の調査・研究・実践、人材育成などに取り組んでいます。

一般社団法人「里の家」代表の加藤正裕さん

川廷:里山だけでなく里海での体験活動も行っていますね。

加藤:はい、例えば里海体験では、浜名湖畔でカヤックやSUPを楽しむだけでなく、貝とり、魚つり、海藻とりなどをします。砕いたカキ殻や海草を畑に戻す活動もしています。この地域は竜ヶ岩洞(りゅうがしどう)が有名なのですが、石灰岩質の地域で、石灰分が浜名湖に流れ込み、貝の殻になります。浜名湖にカキやハマグリ、アサリが多いのもそれが理由なんです。土づくりのために畑にまいたカキ殻は、いずれ都田川を下って浜名湖に戻り、大きな循環の一部となります。

里山体験も野菜を育てて収穫して終わりではなく、堆肥作りからしています。パンを食べたいなら小麦を、あんこが食べたければ小豆を育てますし、味噌も作っています。土間には釜があり、薪(まき)を使ったお風呂は追い炊きできるんですよ。

2018年に台風の影響で、浜松で大停電がありましたが、薪を使ってお風呂を沸かせたので、特に困ることはなかったですね。こういった暮らしは災害に強いとつくづく感じました。子どもたちの体験や地域交流のために、全国各地にこのような場を作れたらいいなと思います。

川廷:活動では、さまざまな年代の方が関わることを大切にされているようですね?

加藤:里山の暮らしには、3歳の子どもでも、70歳を超える方でもできる仕事があります。お母さんが「ちょっと子どもを見ていてくれませんか」と頼むと、「いいよ」という返事が返る、そんな温かな関係性が自然に生まれるのがすごく面白いですね。お父さんも、子どもと積極的に遊んでくれます。活動中は、誰が親子か分からないくらいになる(笑)

川廷:もう大家族ですね(笑)

加藤:子どもも大人も世代を超えて一緒に作業し、みんなでごはんを食べることが、とても素敵な体験だと感じていて、いつかどこかにエコビレッジを作ろうと考えていましたが、ここでもいいんじゃないかと思うようになりました。

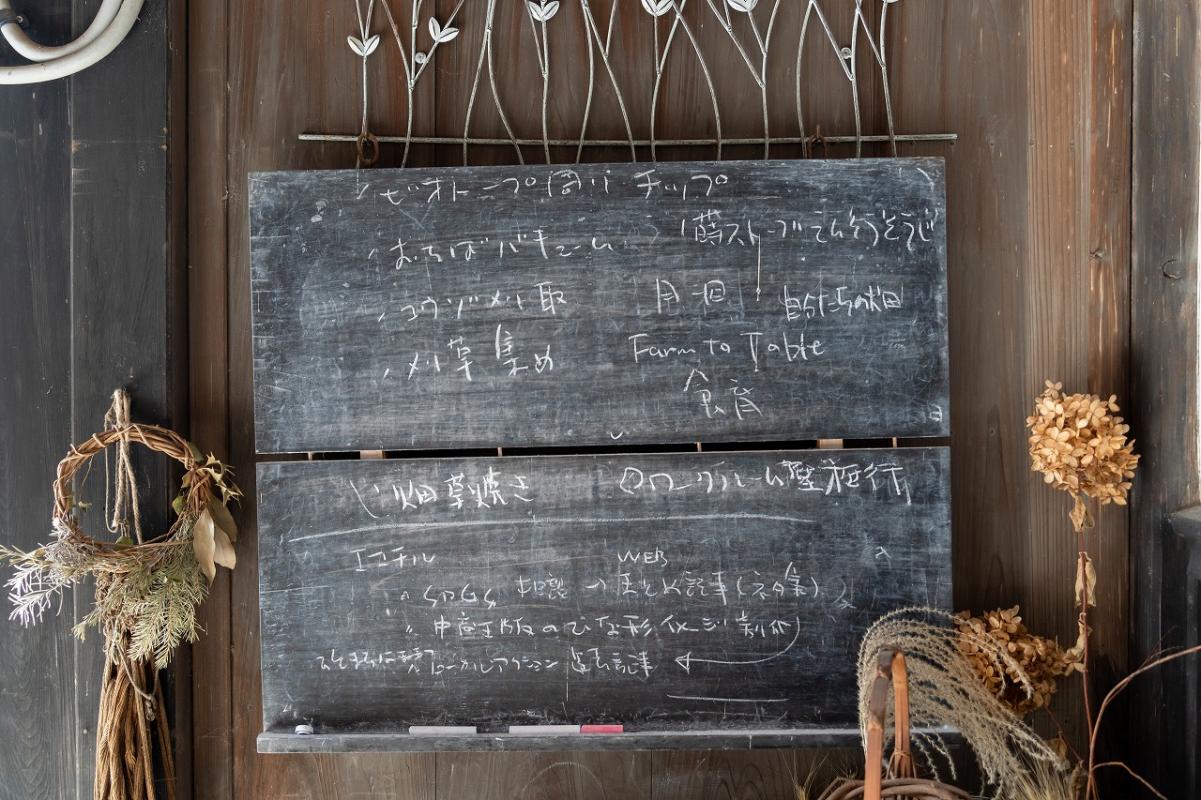

古民家の入口には、これから行う仕事のリストが書かれている

問いの答えを求め、都田にたどり着く

川廷:このような活動を始めようと思ったきっかけを教えてください。

加藤:環境問題に関心を持つようになったのは高校生のときでした。『成長の限界』を読み、がく然とし、何か行動を起こさなければと強く感じました。その頃から、「環境問題を解決するために必要なことは何か」「人が人になるために必要なことは何か」と、今も自分に問い続けています。

川廷:難しい禅問答のようです。どのようなアクションへと繋がっていったのでしょう?

加藤:学生時代はもちろんのこと、社会人になってからも30代前半まで、日本の自然や伝統文化を求めて旅をしました。和紙や竹細工、鍛冶、染め物、木地師などを訪ね歩き、北海道では半年ほど農家さんのお世話になったこともありました。新鮮な野菜を食べ、天の川を眺め、野生動物を感じる環境に身を置いたとき、ふと、こういった体験や伝統工芸を子どもたちに伝えたいという思いが固まっていきました。

足助町の木地師が作った生地を、浜松に住む若い漆職人が塗り上げた器。伝統工芸をつなぐことも活動の一つ

川廷:人としての原点に立ち返ったような経験をされて、浜松にたどり着いたのはどうしてですか?

加藤:海があって、湖も、平野も、台地も、山もある。高速道路があるし、新幹線も通っている。遠州に暮らす人たちは、この豊かさが当たり前になっているのがもったいないですね。都田川は天然のアユが遡上する清流だし、当時は第二東名高速道路の開発も予定され、近くに新しいインターチェンジができることが予想できました。

そんな利便性と自然の豊かさを持つ都田で物件を探していたとき、この古民家に出会ったんです。市街地からわずか1時間で、こんなにも立派な古民家が残されていることに驚きました。さらに、田んぼと畑と森がセットになっていたのも活動する場所として理想的でした。「ここで始めなさい」と言われているような気がして、浜松に移住しました。

川廷:そして2019年に法人化をされましたね。なぜですか?

加藤:これまで、フィールドの開拓からプログラム開発、会計に至るまで、ほぼ1人でこなしてきましたが、限界を感じ始めていて。もうやめてしまおうかと思ったこともありましたが、継続するには法人化して人材を集め、雇用する必要があると判断しました。

現在ではスタッフは12人おり、協力者も含めるとかなりの人数になります。一般会員は60組ほど、関わった人は述べ6万人を超えていて、自分でも驚いています。だからか、子どもの頃、自然学校でお世話になったという若い子が訪れようになったり、懐かしい顔と再会したりすることも増えました。

川廷:素晴らしい積み重ねですね、人の循環も生まれているのですね。

里の家では、古民家(里の家)周辺での里山体験、浜名湖岸での里海体験、マミーの森での森林体験などを行っている。

人と自然、子どもと大人が心地よく共存する世界

川廷:浜松市のSDGsコンテストに応募した「マミーの森」について教えてください。

加藤:マミーの森は、二次林(※)をいかに整備し、活用するかがテーマです。子どもから青年まで、誰もが楽しめる場所を目指しています。他にも、アロマに利用できる木、木地師が使う木、家具に適した木を植えることも活動の一環です。

※二次林 その土地本来の自然植生が災害や人為によって破壊された後に、その置き換え群落として発達している森林のこと。日本の雑木林は、燃料用の薪や炭を焼くために切られた後、自然に再生したものなので二次林と呼ばれます。(浜松市農村環境計画 用語解説より)

集中整備の様子:マミーの森では、「里山を使う森へ」をテーマに森の整備や有用木の植林などを行う

川廷:二次林は都市部の周辺に多いので、この取り組みが他地域にも横展開できるといいですね。二次林の活用について、みんなでレポートを作成するのもいいかもしれませんね。

加藤:今日は、風の子(里山体験)の講師である川合さんにも来ていただきました。

川廷:里山体験活動に参加されたきっかけは何ですか?

川合英惠さん(以下、川合):お母さんたちは、毎日仕事や家事に追われ、癒される時間や場所がほとんどないなと考えていたとき、この場所を知り、活動させてもらうようになりました。今ではここに来るだけで、気持ちが開放的になって、心が軽くなるのが分かります。

里山体験で講師を務める川合さん

川廷:お子さんたちの反応はいかがですか?

川合:人が用意したもので遊ぶのもいいですが、森の中で遊ぶと、子どもたちの好奇心や興味が、どんどん広がり、自然がもたらす、無限の可能性を感じることができます。

子どもたちも森の整備に参加。たき火やアスレチック、落ち葉集めなど、さまざまなアクティビティを楽しむ

川廷:川合さんが考える自然の魅力とは?

川合:自然の中にいると、大人が生き生きすることに魅力を感じました。子どもたちにとって一番幸せな環境は、周りの大人たちが楽しく生きていることなのかなと思います。

保育園の里山体験の受入れの様子

川廷:加藤さん、今後の計画を教えてください。

加藤:本当は60歳で誰かに受け渡して自由になりたかったんですけど難しく、70歳まで人づくり、森づくりを続けることに決めました。松の葉を使ったアロマを海外で販売したいですし、最近取得した環境カウンセリングの資格を生かして森林インストラクターにも挑戦したいですね。あとは、自分たちの思いを伝えるメディアとして、浜松の中高生向けに環境新聞の『エコチル』を立ち上げることも計画しています。

川廷:まだまだやりたいことは尽きないですね(笑)。今日はお時間いただき、ありがとうございました。

(まとめ)

非常に幅広い活動をされていることに驚かされました。お話しいただいた内容から感じたのは、細部にとらわれず、全体像をちゃんと俯瞰されていること。かつて人間が自然に畏敬の念を抱き、生きるために共生するのは当然として行ってきたことを、このような形で単なる昔帰りを目指すのではなく、新たな模索をしようとする活動に深く共感しました。これらの一つひとつの活動が、おのずとSDGsのゴールへとつながっていくのだと感じます。これからも里の家の活動に注目していきたいと思います(川廷)

|

一般社団法人 里の家 2005年からスタートしたみやこだ自然学校の取組では、親子の里山体験を実施し、循環型社会のミニモデルを作り、体験することをコンセプトに、「自然体験」「農林業体験」「環境教育」「環境保全」の4つを活動の軸としたプログラムやイベントを開催。2019年4月に法人化し、里山の恵みを生かす樹木系精油を中心とするアロマ事業を立ち上げた。 また、薬草ハーブ、藍染など、里山の暮らしを伝える活動も行っている。 |

| 関連リンク |