高校生とSDGs ~市内高校生のかがやく取組を紹介~/オイスカ浜松国際高等学校 環境SDGsプロジェクト

後列(左から):鈴木(悠)さん(2年)、丸林さん(1年)、中村さん(3年)、山田さん(1年)

前列(左から):鈴木(愛)さん(2年)、泉さん(2年)、安里さん(3年)、夏目さん(1年)

オイスカ浜松国際高等学校(以下「オイスカ高校」)の「環境SDGsプロジェクト」は、SDGsの達成に向けた活動により主体的に取り組むことができるよう、2020年に有志の生徒たちによって設立された団体です。現在は160人ほどの生徒が、部活動や委員会などの活動と両立しながら、様々なプロジェクトに挑戦しています。

「環境SDGsプロジェクト」の中でも、浜名湖の水質・土壌調査や生態系の観察・保全、漁業問題、観光資源の保全などに取り組んでいるのが「浜名湖ブルーカーボン未来創造プロジェクト」のメンバーです。

今回は、その「プロジェクト」の中心メンバーのみなさんに活動を始めたきっかけや活動に対する思いなどについてお話を伺いました。

浜名湖の未来を守る!オイスカ高校生がつなぐ希望のバトン

マングローブから始まった環境活動

──「浜名湖ブルーカーボン未来創造プロジェクト」が始まったきっかけを教えてください。

安里さん:30年ほど前、オイスカ高校のすぐそばに人工干潟が造成され、悪臭が発生するようになりました。そこで、オイスカ高校では、静岡県の許可を得て土壌や水質の浄化を目的にマングローブの植栽を始めました。その後、私たち生徒が浜名湖湖畔に環境散策路を整備したり、自然環境や景観の保全を通じて地球緑化について調査したり、近隣の幼稚園や小学校などの環境学習の場を提供したりと、地域の環境意識を高めるための活動を続けてきました。

ここ数年、国際的にも「ブルーカーボンクレジット」の取引が注目され、私たちがこれまで取り組んできたマングローブの植栽や、アマモの育成実験をもっと活用できるのではないかと考え、「浜名湖ブルーカーボン未来創造プロジェクト」が立ち上がりました。

──具体的にはどのような活動をされているのですか?

安里さん:浜名湖ブルーカーボン未来創造プロジェクトでは、「浜名湖の景観保全」「浜名湖の生態系の調査」「観光・産業資源」の3つを柱に活動しています。

私は女子野球部に所属しながら、景観保全活動の一つとして「スポーツビーチクリーン」に力を入れています。部活動のマラソン中、浜名湖のごみが気になり拾い始めたのがきっかけで、「浜名湖ゴミ拾いシティマラソン」を企画しました。この取組は、TBSテレビ「THE TIME, 全国中高生ニュース」のSDGs特集で紹介されました。

丸林さん:僕はマリンスポーツ部に所属し、レジャー・マリンスポーツの普及として、子どもたち向けにSUPやカヌーなどの体験会や安全教室の開催、浜名湖や湖岸のごみ拾いなどに取り組み、「マリンスポーツの聖地」である浜松・浜名湖の魅力を発信しています。

マリンスポーツ部の取組が評価され、B&G財団から「B&G海洋クラブ」に認定された。

夏目さん:僕たち自然科学部は、マングローブやアマモの育成実験、浜名湖の魚類など透明骨格標本の製作をしています。アマモは魚介類の産卵・生育場所となる重要な海草ですが、温暖化や台風の影響で浜名湖のアマモは急速に減少し、生態系にも大きな影響を与えています。アマモの再生は生態系を豊かにし、アサリなどの水産漁獲量の回復につながるだけでなく、炭素を吸収する特性を持つため、脱炭素社会の実現にもつながると考えています。

自然科学部が中心となり育てているマングローブの苗。二酸化炭素を吸収し、成長した根の周りにはハゼやカニなどの小さな生き物が生息する。

──みなさんが環境SDGsプロジェクトに参加したきっかけを教えてください。

鈴木(愛)さん:私は愛知県出身なのですが、地元の海の環境が年々変わっていくのが気になっていました。環境保全について自分でも何かできることはないかと思い、1年生の途中から参加しました。

鈴木(悠)さん:幼い頃から生き物が好きで、浜名湖の環境について学ぶうちに興味がどんどん深まり参加するようになりました。アマモやアサリの減少は心配ですが、浜名湖にたくさんの生物が戻ってきてくれたらうれしいです。

泉さん:最初は、友だちに誘われて参加しました。SDGs活動にはあまり関心がなかったのですが、活動を通じて地元の環境問題を目の当たりにし、自分たちの手で環境を整備することで、卒業する時にどれくらい環境が良くなっているか見てみたいと思うようになり、本格的に参加するようになりました。

中村さん:環境活動について、最初は「大変そう」というイメージしかありませんでした。しかし、中田島砂丘の堆砂垣設置活動に参加したとき、先輩たちがとても楽しそうにしていて、何回も参加するうちに気づけば3年生になっていました(笑)。環境についてもっと研究したいと考え、大学は海洋学部への進学を決めました。

先輩・後輩関係なく支え合い、楽しみながら環境活動に取り組んでいる。

地域や企業と広がるSDGsアクションの輪

──「浜名湖ブルーカーボン未来創造プロジェクト」のゴールや目標を教えてください。

安里さん:私たちが暮らすまちにとって、「美しい景観」はとても大切で、ごみ拾いには特に力を入れています。例えば、観光で舘山寺を訪れた人が、ごみを見かけたら嫌な気持ちになると思います。そこで、舘山寺のホテル鞠水亭さんに協力していただき、「浜名湖ゴミ拾いシティマラソン」を開催しました。女子野球部やサッカー部、マリンスポーツ部が参加し、3か所のチェックポイントを通過しながら、タイムとごみの量を競うというゲーム性を盛り込み、みんなで楽しみながら環境美化に取り組みました。

舘山寺で行われた「浜名湖ゴミ拾いシティマラソン」の様子

夏目さん:マングローブも大きく育ってきているので、いつか浜名湖の観光スポットになったらうれしいです。現在、市民団体の方々と一緒に、弁天島のいかり瀬にマングローブを植える計画も話し合っています。

山田さん:浜名湖でSUPをしているときに、「湖面にごみが浮かんでいない」というのが私にとってひとまずのゴールだと思います。地元の方々も、観光客のみなさんも、きれいな浜名湖でマリンスポーツを楽しめたら良いと思います。

──自分たちの活動が地域の役に立っていると感じることはありますか?

安里さん:私たちの取組がテレビや新聞で紹介されたことで、周りからの反響はとても大きかったです。特に、イベントに参加してくれた子どもたちが、楽しみながらSDGsや環境保全に興味を持ってくれたことがうれしかったです。子どもたちにどう伝えたら分かりやすいか悩むこともありますが、高校生が地域の環境についてリアルな声を届けることに意味があると思っています。

オイスカ高校の横にあるマングローブ植栽実験干潟で行われた環境学習の様子

──企業とも連携した活動もされていますね。

夏目さん:はい。例えば、中村建設様にはアマモを育てるための資材をご提供いただきましたし、浜松ホトニクス様には、漁業組合様へプランクトンやエサの開発をサポートしていただきました。地元の様々な企業の方々が、私たちの活動を応援してくれていることは本当に心強いです。

アサリ漁再生活動の様子。漁獲量は最盛期の60分の1程度にまで減少

安里さん:企業の方々と連携する中で、ただ協力をお願いするだけではなく、その企業が開催するイベントなどに参加し、どのような思いで活動されているかをしっかり理解するようにしています。また、相手のイベントに参加することで新たなつながりをつくることもできます。私たちのイベントに協力してほしいとお願いするだけではなく、こちらも皆様の取組に参加することが大切だと思います。

ほかにも、企業との連携は、企画書のつくり方、目標やビジョンの立て方を学ぶ機会にもなり、学校では経験できない学びを得ることで、自分自身も成長していると実感しています。

好きだから続けられる。自分らしいSDGsの形

──今後の目標を教えてください。

泉さん:僕は今、「アオハル!エコロジー・ラボ」という高校と大学が連携するプロジェクトに参加し、常盤工業様から「ZEB(ゼブ)」「ZEH(ゼッチ)」という、創エネと省エネを組み合わせることで消費エネルギーを実質ゼロにする建物について学んでいます。ここで学んだ知識と、「浜名湖ブルーカーボン未来創造プロジェクト」とをうまく連携できた良いと思っています。

鈴木(悠)さん:アマモの育成をもっと頑張っていきたいです。今、企業や市民団体の方々から資料をいただき、8種類の植え床を使ってアマモの種からの生育を比較する研究を始めています。こうしたデータを積み重ねて、アマモの再生や浜名湖の生態系回復につなげていきたいです。

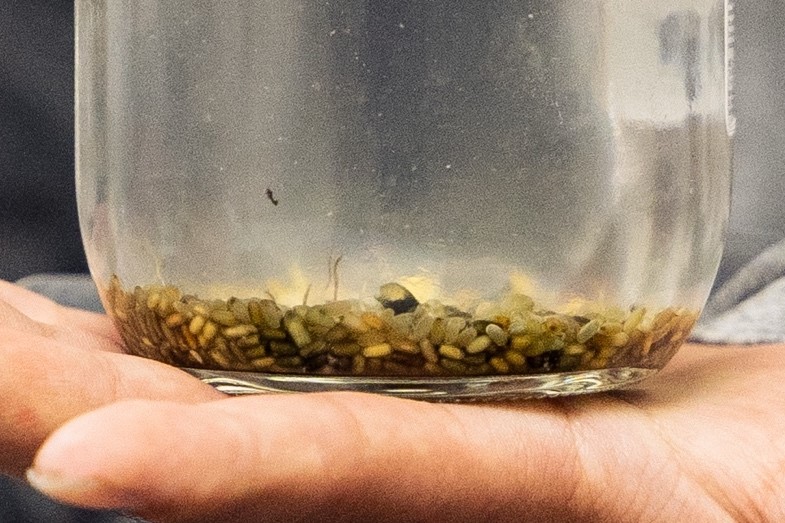

ヒゲのように白く伸びているのがアマモの芽

安里さん:オイスカ高校では、英語学習や環境問題を学ぶためにフィリピンへ修学旅行に行きます。フィリピンではマングローブの伐採が大きな問題になっていて、私たちは現地でマングローブの植林活動をしています。2年生のリーダーは「フィリピンで学んだことを浜松で生かしたい」と話していました。そうした思いを原動力に活動しています。

フィリピンの海外研修で行ったマングローブ植林の様子

──みなさん、自分の興味を大切にしながら活動されているのですね。

安里さん:そうじゃないと続かないです(笑)。海のこと、陸のことなど、環境問題は本当に幅が広いです。スポーツゴミ拾いやアマノの生育調査など、どれも地道な活動ばかりですが、“ものを作る”活動ではないからこそ、コツコツと続けることが大切です。やっぱり、好きだからこそ続けられるし、自分の興味に基づいて自主的に参加したり、新しいプロジェクトを立ち上げたりすることが、私たちの一番の強みだと思っています。

私はもうすぐ高校卒業ですが、印象に残っているのは、県西部農林事務所様の協力で、中田島砂丘と海岸林を守るために先輩たちが植えたクロマツ苗の手入れをしたことです。卒業生も参加して、大切に育てた苗が確実に育っています。そうやって次の世代に思いをつなげていく場が、「環境SDGsプロジェクト」だと思います。

|

オイスカ浜松国際高等学校 環境SDGsプロジェクト 1983年開校。「自然の恩恵に感謝し、国際社会に貢献できる心豊かな人材を育成する」を教育目標に教育活動を実践している。また、「環境教育宣言!」「スポーツウェルネス宣言!」など、オイスカSDGs教育4つの宣言があり、田植えや稲刈り、植林といった活動を行う。2020年に、従前から行っていた活動を引き継ぐ形で「環境SDGsプロジェクト」として活動を開始。現在は、おおよそ160人の生徒が有志で活動に参加している。 |

| 関連リンク |