川廷さんとともに学ぶ 未来を変える浜松のSDGs/【対談記事】中村建設株式会社

SDGsが2015年に国連で採択されてから10年がたち、その考え方は社会に広く浸透し、企業にとっても、SDGsを経営戦略に取り入れることが求められる時代になりました。今回ご紹介するのは、中村建設株式会社が進める「CO2を吸収する脱炭素サイクルシステム」の取組です。お話を伺った金田学さんは、「見せかけのSDGsではなく、本質的なSDGsを実践したかった」と語ります。気候変動への対策が求められる今、企業はどのようにSDGsと向き合うべきなのか。中村建設の取組はそのヒントになるのではないでしょうか。

<キーワード>

#脱炭素 #カーボンニュートラル #Jクレジット #サーキュラーエコノミー #スコープ3 #未来志向

SDGsを羅針盤に。未来を見据えた経営戦略

AMF(菌根菌)と早生日本桐が生み出す新たな脱炭素サイクル

川廷昌弘さん(以下、川廷):CO2を吸収するシステムを開発されたそうですね。どのような経緯で始まったのでしょうか?

金田学さん(以下、金田):私は当社の副本部長と技術開発部の部長を兼務し、新しい技術を建設業に取り入れる仕事をしています。その中で、普段からさまざまな技術者や専門家と出会う機会が多くあります。京都府立大学大学院を退官された石井孝昭先生もそういった方のひとりでした。先生は木の根に付く「AMF(菌根菌)」の研究をされており、これを成長の早い「早生日本桐(そうせいにほんぎり)」と組み合わせることで、木の成長を加速させることができると伺った時に、「これはビジネスになる」と直感が働きました。

川廷:最初は脱炭素ではなく、木材を早く確保できることに興味を持たれたのですね。

金田:はい。成長が早い木なら、建設資材として有用ではないかと考えたのが最初です。同時に、当社が関わった清掃工場「天竜エコテラス」で発生する「溶融スラグ(高温で溶かしたごみなどの廃棄物を急冷した際に生成される砂状のリサイクル資材)」の処理に困っているという話を思い出しました。そこで、AMF(菌根菌)と溶融スラグを混ぜて肥料を作り、それを使って早生日本桐を育てることができれば一石二鳥だと閃きました。

また、耕作放棄地では不法投棄や害虫の発生といった問題も生じます。そこで、耕作放棄地を活用し、早生日本桐を植えCO2を吸収させれば、浜松発の脱炭素サイクルシステムができるのではないかと考えました。これを考えついたのが2024年夏の話です。さらに、CO2は「J-クレジット」(☆)として売買できる可能性もポイントです。

中村建設株式会社 副本部長 兼 技術開発部長の金田学さん。技術士や労働安全コンサルタントのほか、環境省が認定する脱炭素アドバイザーアドバンストの資格を持つ。

川廷:溶融スラグがAMF(菌根菌)の栄養になると分かっていたのですか?

金田:いえ、わかっていたわけではありません。専門家に相談したところ、返事は「やってみないと分からない」というものでした。全くビジネスにならない可能性もありましたが、溶融スラグとAMF(菌根菌)をもらい、肥料メーカーと協力して実験を行いました。適切なブレンド比率を探りながら、栄養の乏しい荒地で試験を実施したところ、溶融スラグとAMF(菌根菌)を混ぜた土壌に植物が生えてきました。

緑色の部分が、溶融スラグとAMF(菌根菌)をブレンドして土壌改良した部分。溶融スラグに含まれる、窒素、リン、カリが影響している。

川廷:金田さんの直感が当たったわけですね。現在は、どのような展開になっていますか?

金田:2024年11月に「AMF推進協会」を設立し、現在は20社ほどが加盟しています。企業や自治体からの関心も高く、「一緒に取り組みたい」という問い合わせが増えています。特に企業は、温室効果ガスの排出量をサプライチェーン全体で削減する「スコープ3」への対応が求められているため、カーボンオフセットの活用に関心のある企業からの問い合わせも多いです。

川廷昌弘さんは、地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナス6%」でメディアコンテンツを統括した経験を活かして、SDGsの普及活動に取り組み始めた。各地のSDGsアドバイザーのほか、写真家としても活躍する。

川廷:早生日本桐のCO2吸収量はどれくらいですか?

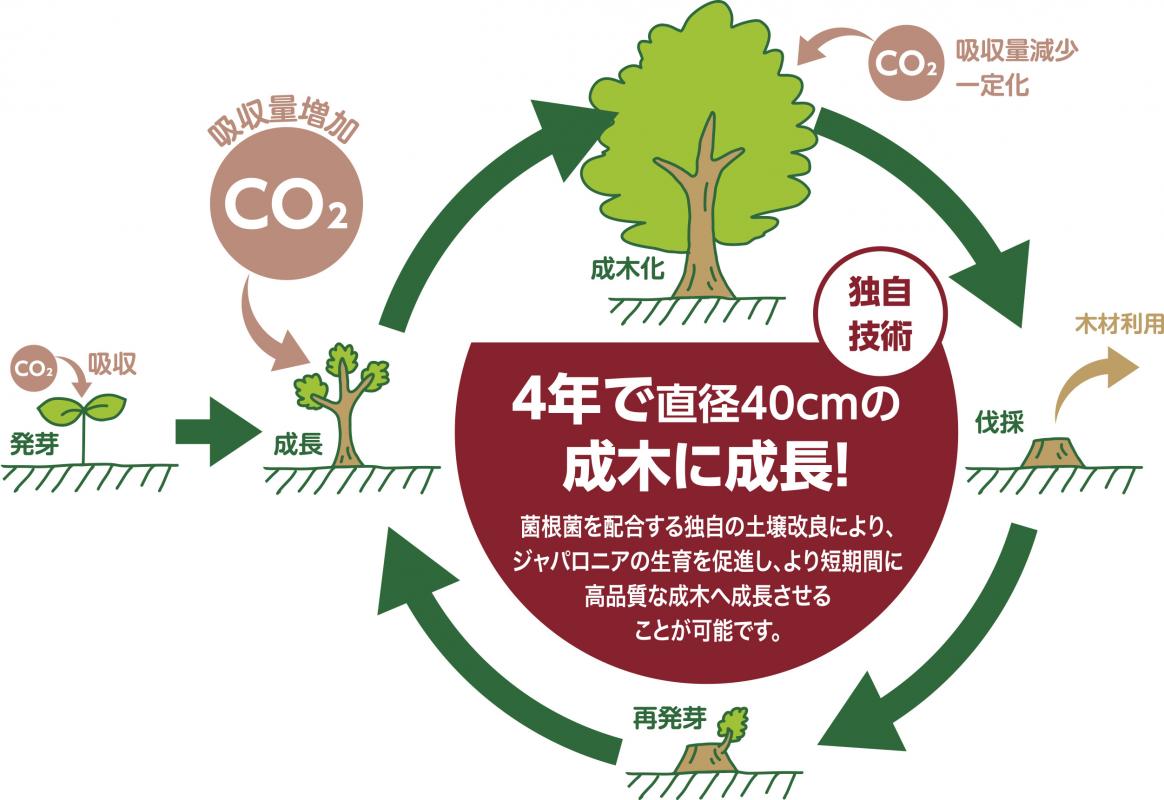

金田:一般的な杉の木の年間CO2吸収量は1ヘクタールあたり約8.8トンですが、早生日本桐は約46.8トンと、5倍以上の吸収量があります。早生日本桐は6年ほどで成木になりますが、当社では溶融スラグとAMF(菌根菌)を活用することで、さらに早く育てることができます。

AMF(菌根菌)を活用した土壌改良により4年で直径40cmの成木に成長。写真は2年ものの早生日本桐。年輪の間隔が広く、成長の早さがひと目で分かる。

☆J-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。企業はこれを活用し、カーボンオフセットを実現できる。

「スコープ3」時代に求められる環境経営の考え方

川廷:中村建設にとって、このビジネスはどのような位置づけなのでしょうか?

金田:当社では木を売って利益を得ようとは考えていません。この取組を通じて、さまざまな企業と出会い、新たなつながりが生まれることに大きな価値があると考えています。その結果、中村建設の企業価値が高まれば良いと思います。

また、当社の「スコープ1」(自社の事業活動による直接的なCO2排出)や「スコープ2」(他社から供給された電力の使用といった間接的なCO2排出)を削減することで環境に優しい経営につながり、それをきっかけに優秀な人材が入社し、企業としての持続可能も高まり、理想的な循環が生まれたらうれしいです。

川廷:これまで中村建設として、SDGsにはどのような取組を行ってきましたか?

金田:例えば、現場事務所にソーラーパネルを設置する、残土を再利用する、重機をハイブリッド化して燃料消費を抑えるといった取組をしてきました。社屋の使用電力も100%再生可能エネルギーでまかなっています。しかし、それでは本当のSDGsの取組ではないと感じていました。

川廷:今回のプロジェクトのように、社会全体の仕組みに影響を与える取組でなければ、金田さんにとっては、見せかけのSDGsに感じるのですね。

金田:2050年にはカーボンニュートラルを達成しなければならない時代です。事務所にソーラーパネルを設置したところで、CO2排出がゼロになるわけではありません。しかし、このビジネスは「CO2を吸うビジネス」です。そう考えたときに、まるでパズルのピースがぴったりとはまるような感覚がありました。

中村建設は「環境のリーディングカンパニー」を掲げています。私自身も脱炭素について学ぶために、東京ビッグサイトで開催された環境や脱炭素関連の展示会に参加しました。建設系の展示会では中高年の来場者が多いのですが、脱炭素関連では、若い人や女性、外国人の参加者も多く、皆さん目をキラキラと輝かせている。その活気を目の当たりにして、「時代は確実に、脱炭素の方向に進んでいる」と確信しました。

川廷:お話を伺って感じたのは、これまで中村建設としてSDGsに取り組んできものの、そこに強い「物語性」を感じられなかったのではないかということです。企業が共感を得るためには、「なぜこの取組をするのか」「どういった未来を描いているのか」といった物語を語ることが重要です。それにしても、この取組のスピード感は驚かされます。

金田:本当に、周りの社員や関係者がついてくるのが大変だと思います。どんどん進めていきますから(笑)

石塚:当社は風通しのいい社風ですので、できたことかと思います。金田がこうした取組をしなければ、どうしても土木・建設にばかり目が向いてしまいます。企業として新しい挑戦を続けるためにも、このビジネスはとても意義があると思います。

企画営業部の石塚沙矢さん。事務業務をしながら、AMF推進協会の立ちあげや広報活動にも携わる。脱炭素アドバイザーアドバンストの資格を持つ。

川廷:半年でここまで来ましたが、今後の展望について教えてください。

金田:早生日本桐は成長が早いため、活用先を確保することが重要になります。当初は、当社の「ボタニカルブラスト工法」の資材に使う程度しか想定していませんでしたが、さまざまな企業と話をするうちに、バイオマス発電の焼却の燃料として使うなど、新たな活用方法が見えてきました。次の課題は、J-クレジット制度の適用です。現在、早生日本桐はJ-クレジットの対象樹種ではなく、耕作放棄地も適用外とされています。

川廷:制度変更に向けて、国への政策提言が必要ですね。

金田:はい。2、3年後の実現を目指し、現在動いています。2030年のCO2排出量46%削減まで、あと5年。今後、スコープ3などの影響で、「CO2を多く排出している企業とは取引できない」という流れが加速する可能性もあります。そのため、早生日本桐が吸収する「マイナスのCO2」を欲しがる企業は今後ますます増えると思います。

SDGsをビジネスチャンスに変える発想

川廷:このビジネスは中村建設の収益事業になるのでしょうか?

金田:当社が複数のCO2吸収活動を取りまとめる「プログラム型のJ-クレジット」を構想しています。手数料を少しいただく予定ですが、あくまでわずかな金額です。それよりも、参加企業が工場や社屋を建てる際に当社に声をかけていただければ十分だと考えています。この取組を通じて出会った企業の皆さんが、「一緒にやってよかった」と感じてもらえるとうれしいです。

川廷:日本でSDGsがここまで普及した背景には、学校教育の影響があります。次世代が希望を持てる社会を作れるかどうかは、今、事業を行っている私たちの行動にかかっています。その意味でも、このプロジェクトは未来への重要な種まきだと感じます。

浜松発CO2を吸収する脱炭素サイクルシステムの概要図

金田:ESG投資や企業価値の向上を考えれば、脱炭素への取組は避けて通れません。今の時代、スコープ3を理解していない企業は、いずれビジネスが成り立たなくなるでしょうし、スコープ3の責任を果たせなければ、取引先からも選ばれなくなる時代がすぐそこまで来ています。

川廷:2030年を目標に、今から着実にできることを進めていくわけですね。

金田:参加企業には、「早生日本桐をバイオマス発電の燃料にするのは最終手段」と伝えています。単に燃料として使うのではなく、新しい活用方法を考え、新しいビジネスを生み出すことが重要です。

川廷:まるでビジネススクールのようですね(笑)

金田:まだアイデアレベルですが、私は「セルロースナノファイバー」に注目しています。早生日本桐は繊維が豊富なので、強化プラスチックとして電気自動車のパーツに活用できるのではないかと考えています。これまでにない活用方法を考えることで、企業の枠を超えた新しいつながりが生まれ、社内の雰囲気もどんどん前向きになっていきます。

川廷:金田さんや石塚さんのように、SDGsと声高に掲げるのではなく、納得のいく仕事をしようと考えると、未来志向というか、サスティナビリティや循環といった考え方に行き着くのかもしれませんね。企業が存続するために、時代の流れを読み、持続可能な事業を展開することが求められる時代になっています。

金田:私もSDGsを意識するようになったのは、技術士の資格取得の勉強がきっかけでした。学ぶ中で、「これからの時代は、こうした考え方が必要になる」と実感しました。この知識がなかったら、早生日本桐のビジネスにも取り組んでいなかったかもしれません。

川廷:SDGsが金田さんの中で、取捨選択や判断の基準になっているのですね。

金田:はい。時代の流れがSDGsに向かっている以上、それを軸に判断すれば、方向性を誤ることはありません。

川廷:SDGsが「羅針盤」であり、ビジネスの判断基準でもあるということですね。企業がSDGsのどの目標に取り組んでいるかを示すのではなく、事業そのものの本質を追求することが重要なのだと、改めて気づかされました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

(まとめ)

未来志向であるSDGsを本質的に事業に取り入れなければ、企業が未来に生き残ることは難しい時代になっています。金田さんがSDGsを「羅針盤」として活用しているように、企業もまた、事業戦略を考える際にカーボンニュートラルなどの国際的な共通課題、次世代の価値観を考慮する必要があります。SDGsは単なる目標ではなく、未来を見据えた経営の基盤である。その重要性を、今回のお話を通じて改めて実感しました。(川廷)

|

中村建設株式会社 1955年創業。「環境のリーディングカンパニー」を掲げ、総合建設業として工場や商業施設などの大空間建築、ローコスト建築、増築・リノベーション、アフターメンテナンスなどを手がける。また、省エネ事業・脱炭素事業にも積極的に取り組み、設計・コンサルティング業務において、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)が占める割合を50%以上とすることを目標としている。 |

| 関連リンク |