川廷さんとともに学ぶ 未来を変える浜松のSDGs/【対談記事】siisow株式会社

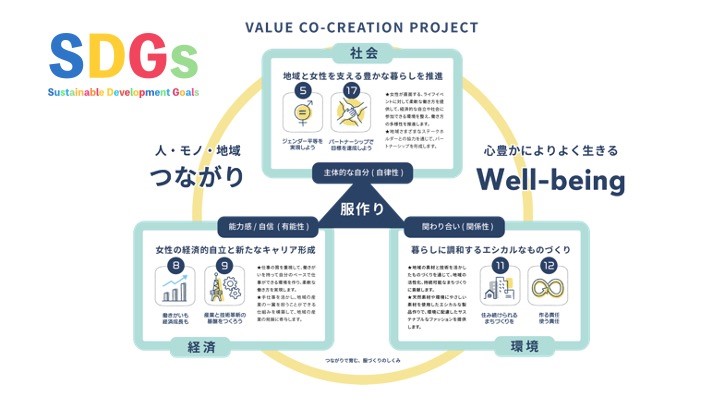

今回ご紹介する取組は、橋本さわこさんがアパレル事業を立ち上げるなかで、病気を抱える村上知子さんと出会ったことがきっかけで始まった「服作りで心豊かに、よりよく生きる価値共創プロジェクト」です。

siisow株式会社では、遠州織物という地域の特産物を活用した事業を通じて地域の活性化に貢献しています。また、村上さんの主体性を尊重しながら行動を促し、遠州織物を使った服作りを通じて、誰もが自分らしく働ける環境を整え、個々のライフスタイルやライフステージにあわせた柔軟な働き方を提供することで、経済的な自立を支援する姿勢は、SDGsの理念に沿ったものとなっています。

この取組から、ものづくりや多様な働き方のヒントが見つけられるのではないでしょうか。

<キーワード>

#多様性 #インクルージョン #モチベーション #評価経済 #感謝経済 #価値共創 #つながり

#主体性 #地方創生 #持続可能性 #エンパワーメント #コミュニティデザイン #地域資源活用

「働く」と「支える」が循環するアパレル事業から考えるSDGs

服作りを通じて見つけた、それぞれの役割

川廷昌弘さん(以下、川廷):橋本さんが遠州織物を使った婦人服ブランドを立ち上げた経緯を教えてください。

橋本さわこさん(以下、橋本):子どもの頃から縫い物が好きで、20代前半はイタリアやヨーロッパのテキスタイルを使い、ランチョンマットなどのテーブルウエアを作っていました。個性的な素材を探すなかで出会ったのが遠州織物です。

調べるうちに、遠州地域では海外のハイブランドにも採用される高品質な洋服生地が織られていると知り、その魅力に惹かれていきました。当時、地元の生地を使った服がほとんど販売されていなかったので、「それなら自分で作ろう」と思い、ブランドを立ち上げました。

siisow株式会社、代表取締役の橋本さわこさん。アパレル事業のほか、クリエイティブコンサルティングやデザイナーとしても活躍。

川廷:村上さんとは、どのようにして出会ったのですか?

橋本:遠州織物を使った服作りを始めてしばらくした時に、モノづくり仲間から遠鉄百貨店でのイベントに出展しないかと声をかけられました。そこで、洋服を縫ってくれる方を探す必要があり、よく通っていた布屋の店主に、「誰かいい人がいたら紹介してほしい」とお願いしました。

川廷:それが村上さんだったのですね。

村上知子さん(以下、村上):私はそのとき、布屋さんで販売されているような巾着や三角巾などを縫う仕事だと思って「いいですよ」と返事をしました。ところが、橋本さんから電話がかかってきて、「百貨店で販売する服を縫ってほしい」と聞かされました。裁縫は独学ですし、自分の服は作ったことがあっても他人のために作った経験はなく、とても無理だと思いお断りしました。でも、布屋の店主に、「1度だけでも聞いてみて、ダメなら断ったらいいから」と言われ、詳しくお話を聞いてみることにしました。

川廷:人の可能性を閉じないところが、さすが、商売をされている方ですね(笑)

村上:実際に橋本さんと会ってお話したときも、一度はお断りしました。でも、私が病気を理由に外で働くことができないことを知ると、「社会とつながりを持った方が楽しくないですか」と問いかけてくれ、まずは簡単なバッグ作りから手伝うことになりました。

洋裁技術者の村上知子さん。20歳の頃から呼吸器系の病気を患い、数年前から24時間在宅酸素療法を受けながら仕事をしている。

川廷:未経験の村上さんにお願いしてみようと思ったのは、なぜですか?

橋本:村上さんと話すうちに、当初は「商品作り」が目的だったのですが、それが二の次になってしまいました。いわゆる「障がい者雇用枠」や就労支援の制度があっても、「紹介先が無い」という理由で支援そのものを受けられない方もいます。つまり、“障がい者としても働ける環境がない”という現実に衝撃を受けました。働く意欲も才能もあるのに、治療費がかさむからこそむしろ働く必要がある状況で、社会に受け皿がないということを、すごくもどかしく感じました。

それなら、体調の良いときに仕事ができるような、村上さんに合ったライフスタイルを前提とした働き方をこちらで整えられないかと考え、「体調がいいときに仕事をする」という仕組みを提案しました。

村上:私自身も自分の服を作っていましたが、誰かのために作るとなると自信がありませんでした。ただ、百貨店に出品する服作りという話を聞いたとき、「私もしてみたい」という憧れのような気持ちが芽生えたのを覚えています。

川廷:橋本さんのやりたい事業があって、村上さんに出会い、彼女の主体性を上手に引き出しながら、ポジティブに行動を起こしていくことこそ、SDGsのポイントです。ふたりの関係性は、SDGsそのものと言えます。

SDGsアイコンの日本語化を手がけるなど、SDGsの普及に尽力している川廷昌弘さん

ビジネスではなく、目的は「つながり」を生むこと

川廷:現在、アパレル事業の状況はいかがですか?

橋本:今は「続けること」が一番の目標になっています。立ち上げ当初は、百貨店での販売も1年に1回でしたし、資金的にも厳しく、本業のデザインの仕事からアパレル事業に資金を補填していました。村上さんに仕事をお願いするために服を売るという状況が続き、事業の軌道がある程度見えてくるまで3年ほどかかりました。

村上:でも、その3年という期間は、私にとってちょうどいいスピード感でした。手も遅く、縫製教室にも通っていたので、少しずつできることが増えていきました。

橋本:3年が経ち、パタンナーも専属メンバーに加わり、仕事のサイクルがスムーズになりました。新作の開発や、お客さまのリクエストに応えられるようになり、服を通年で扱ってくれるお店も出てきました。やっとアトリエらしい環境が整ったという感じです。

アトリエが浜松市中央区中郡町にあった頃の様子

川廷:橋本さんにとって、アパレル事業は投資だったのでしょうか?

橋本:いえ、投資と考えていたわけではありません。デザインの仕事は生業ですが、アパレル事業は「生きがい」と言うと大げさですが、最初から「ビジネス」として始めたわけではなく、お金を生むことよりも「つながりを生み出す」ことを大切にしています。

私がしたかったことは、「自分に合った働き方ができる環境が見つからない」という課題に対して、「個人の強みを活かした、ライフスタイルに合わせて柔軟な働き方ができる環境を作る」という仕組み作りです。ある意味「実験」に近い感覚で、何も保証はないけれど、とにかくやってみることにしました。

もちろん、ビジネスとして成立させるハードルの高さは感じていましたが、社会課題の解決とビジネスを両立させるアプローチを意識しながら、「価値」を生み出してはつなぎ、それを好循環にしていけるはずだ、と信じて取り組んできました。

そうした試行錯誤を続けるなかで、自分の取組が結果的にSDGsに通じるものだと気付かされました。

川廷:SDGsについてはご存じだったのですか?

橋本:はい。以前、仕事でSDGsについて調べる機会がありました。ただ当時は、環境問題などの取組は国や大企業がするものというイメージが強く、自分には遠い話だと思っていました。しかし、ここ数年でSDGsが普及し、生活者レベルで言語化されているのを見て、「私がしていることもSDGsに当てはまるのかもしれない」と思うようになりました。

川廷:取組がSDGsのゴールと結びつくことで納得感が生まれたわけですね。siisowの企業理念には「えがおのたねまき」という言葉がありますよね。

村上:最初に橋本さんからお話を聞いたとき、「シングルマザーや高齢者、障がいのある方など、さまざまな人が好きな時間に縫製の仕事ができるスペースを作りたい」という話をしていたことが印象的でした。「私は、村上さんのような人を支援したい」と言ってくださったんです。

川廷:それはまさにSDGsですね。橋本さんの人生経験や人との出会いを通じて思いが醸成され、結果的に場作りや支援の輪を広げることへとつながったわけですね。そんなデザイナー的な感覚で、関わる人たちと一緒に楽しく過ごせる社会をデザインしたいという動機で、今に行き着いている感じがしました。

インタビューは、浜松市中央区野口町にあるショップが入居するカフェで行われた。カフェが移転するのに伴い、カフェとなっているスペースは、ショップ兼アトリエとして、縫製作業やコミュニティースペースとして活用する計画が進んでいると話す。

橋本:仕事を依頼するとお金が発生します。私たちは、単に仕事を依頼して報酬を払うだけではなく、それぞれが持つスキルをシェアすることで新たな価値を生み出せると考えています。つまり、人それぞれの才能や可能性をうまく活かして、経済的にも成り立つしくみをつくりたいと思っています。

川廷:それもSDGsの考え方ですね。これまでの経済第一主義では、「経済発展のために人を使う」という発想になりがちです。しかし、SDGsが提唱するのは、「人が幸せになるために仕事することで、結果的に経済が発展する」という考え方。橋本さんたちの取組は、その本質を体現していると言えます。

「必要とされること」の喜び

橋本:地方創生SDGsコンテストのために、「つながりで育む、服作りの仕組み」という図を作成しました。それまで感覚的に進めてきていたことを人に説明するために整理する中で、「私はこういうことをしてきたのだ」と改めて気付きました。

川廷:SDGsというフレームを使うことで、橋本さんの考えが整理され、説明しやすくなったということですね。

図解された「服作りで心豊かに、よりよく生きる価値共創プロジェクト」の流れ

橋本:はい。まさに背中を押された感じです。少し前までは、「お金を生まないことは価値がない」という時代だったと思います。ずっと「思いだけでは夢は叶わない」と言われ続けてきました。でも、SDGsという概念のおかげで、「こういう考え方も必要なんだ」と実感できました。以前は、あまりお金にならない事業をすることに肩身の狭い思いをすることもありましたが、今は、少し居心地のいい場所を見つけられた気がします。

川廷:SDGsのフレームに当てはめることで価値が明確になり、最終的には経済を生み出す可能性も見えてきますね。

橋本:私は、「主体的であること」がとても大事だと考えています。でも、主体性は環境の影響を大きく受けます。例えば、生きることで精一杯の貧困国では、ヒントやアイデアがそもそも生まれにくいと思います。だからこそ、それを補完するのが先進国の役割だと思いますし、「できる人が支える」という仕組みが、結果的に主体性を育むことにつながるのではないでしょうか。

川廷:途上国で貧困支援をしている人とも語り合ってみてほしいですね。現場によっても違うと思いますが、「施している」という視点になってしまうかもしれませんね。

橋本:そのような考え方になってしまうと、支援される側にネガティブな感情が生まれてしまうように思います。

建物の一角にあるショップ。「美しさを引き出す、大人の日常着-Timeless Dressing-」をコンセプトに掲げる「normaali(ノーマリー)」と、遠州織物を使った服やバッグなどを扱う「粋衣-swi-(スイ)」の2つのブランドを手がける。

村上:橋本さんは、「村上さんは、スキルを磨いて独立すればいい」と言ってくれます。最初は驚きましたが、そう言ってくれることをうれしく思います。

川廷:応援されている、と感じるのですね。

村上:5年間、服作りに携わってきて、私は橋本さんのように自由な発想力を持っていませんが、「橋本さんが作りたい服を形にするパートナーでありたい」と思うようになり、どんどん服作りにのめり込んでいきました。

川廷:それは、どちらが優れているかではなく、役割分担だと思いますよ。

村上:「必要とされている」と感じることが、すごく嬉しいです。橋本さんは、ことあるごとに「村上さんが必要だ」って言ってくれます。

川廷:橋本さんの場合、デザイン事業という経済的な基盤があったからこそ、アパレル事業を継続できたとも言えますよね。もし、資本を必要とする活動をしたい人が、経済的な基盤を持っていなかった場合、どうすればよいと思いますか?

橋本:もちろん資本があったほうが活動の幅は広がりますが、必ずしも初めから大きなお金が必要とは限りません。私自身、もしデザインの仕事という基盤がなかったら、生計を支える別の仕事をしながら、空き時間や休日を使ってボランティアのような形で少しずつ始めていたと思います。大切なのは、自分の生活の安定や幸せをある程度確保したうえで、『今できること』を積み重ねていくこと。お金だけが資本ではなく、時間やスキル、つながりも大きな資源になります。自分自身が不安定な状態で、誰かを支援することは負荷がかかります。結果的に続けることが難しくなって好循環が途切れやすいのではないでしょうか。まずは、自分を満たすことを優先して、そのうえで、余力を使って自分のできる範囲で誰かを支援する。それが結果として、一番長く続き、より多くの人を幸せにできる道だと考えています。そうした考えがもっと広がれば良いと思います。あと、困りごとをお金だけで解決しない発想の教育を、幼稚園や小学校の教育に取り入れることも大切だと思います。

川廷:確かに、生活基盤や幸せの基盤がないまま、無理をしても長続きしませんね。

橋本:生活の基盤は、経済的な基盤だけでなく、精神的な安定やモチベーションも含まれます。最低限の経済的安定は必要ですが、それ以上に、「人から必要とされている」と感じられることが重要だと思います。

川廷:それを一言で言うと、「幸せな状態」ですね。

橋本:そうですね。生活基盤があり、余暇を他者のために使う人が増えたら、社会はもっと幸せになると思います。自分が楽しいと思うことが、誰かにとっても価値のあることだったら最高なのではないでしょうか。私は、人とものをデザインでつなげることで、「えがおのたねまき」をしていきたい。そして、その種が広がり、受け取った人がまた別の誰かに広げていく。そんな種になれるようなことをしていきたいと考えています。

川廷:「種まき」は、まさにSDGsの考え方そのものです。SDGsの本質は、「その人がしたいことができる社会を作ること」です。デザイン、音楽、服作りなど、人それぞれの得意なことがあり、それを生かして誰かのために貢献する。その好循環が、いい社会を作る原動力になります。まさに、橋本さんたちの活動と同じですね。本日は、ありがとうございました。

(まとめ)

橋本さわこさんの「したい」という思いから始まったアパレル事業。そのなかで、村上さんのスキルを伸ばす仕組みが生まれ、結果として事業の拡大や経済的な成長にもつながりました。利益を最優先する人材育成や雇用ではなく、いかに「その人が主体性を持ち、モチベーション高く行動できるか」が重要であるか。さわこさんたちの取組は、そのことを私たちに示してくれました。(川廷)

|

siisow株式会社 2013年に個人デザイン事務所として起業し、クリエイティブコンサルティングやウェブ制作、グラフィック制作、空間デザインを手がける。2018年に屋号を「siisow」に改め、婦人服ブランド「normaali」運営開始。2020年、遠州織物アパレルブランド「粋衣-swi-」の運営開始。事業理念は「えがおのたねまき」。 |

| 関連リンク |