緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年12月12日

2024年11月のイベント、講座の報告

「こども講座うんどうあそび」を開催しました。【11月2日】

西山和輝先生(カーズマン)をお迎えして、体育館で小学生を対象に楽しく遊びながら、運動しました。鉄棒、ボール、跳び箱、縄跳びなど、たくさんの道具をお持ちいただき、元気な音楽とともに、体を動かしました。逆上がりや跳び箱の克服法も、しっかり教えていただき、一生懸命チャレンジしていました。最後には、みんなでドッチボールを行い、とても楽しい時間を過ごすことができました。

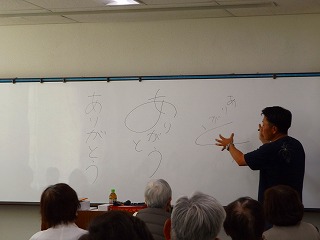

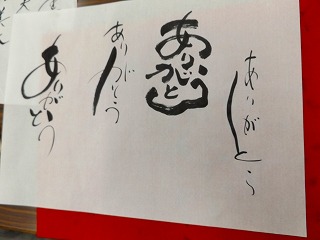

「字遊に楽しく遊字講座」を開催しました。【11月13日】

四季彩堂の宮本康典先生をお迎えして「字遊に楽しく遊字講座」を開催しました。遊字は決まった形がなく、絵を描くように自由な発想で書いていく文字です。皆さん「字を崩すのが難しい」「形を思いつかない」と苦戦していましたが、先生から「最初に文字の中でどこをメインにするか決める」「真っすぐばかりではなく動きを出す」などのアドバイスを受けながら、講座終盤には皆さんの個性が光るのびのびとした遊字を書いていました。「おもしろかった」「楽しかった」とのお声をいただき、和気あいあいとした雰囲気の中講座を終えることができました。

「包丁研ぎ講座」を開催しました。【11月22日】

今年度二回目の包丁研ぎ講座を開催しました。最初に、包丁が研がれる仕組みを説明してくださり、先生の実演を見学した後、実際に各々研ぐ作業に入りました。先生が、皆さんのところを回りながら、一人一人に丁寧にご指導くださり、試行錯誤しながらも、熱心に取り組んでいました。作業しながら、疑問に思っていることも、積極的に質問し、納得しながら、研ぐことができました。最後に、トマトや新聞紙を切り、その切れ味の良さに感動していました。砥石の種類や手入れ方法なども教わり、とても有意義な講座でした。

「アイシングクッキー講座」を開催しました。【11月20日・27日】

OPEN-SESAMEの田中淳代先生をお迎えして「アイシングクッキー講座」を開催しました。全2回の講座で基本のアイシングクリームの作り方、コルネ(絞り出し袋)の作り方、基本のデザイン、第1回を応用したデザインを学びました。初めて体験する方がほとんどで難しい作業に悩んでいる場面もありましたが、皆さんかわいらしいクッキーを完成させることができ、充実した講座になりました。

「野菜教室」を開催しました。【11月9日】

昨年度も好評だった「野菜教室」を、「おとなりさんち」発起人の川嶋基史先生をお招きして、開催しました。野菜の栽培方法には、慣行栽培・有機栽培・特別栽培があって、その違いの説明がありました。慣行栽培はここ50年~70年の間に広まり即効性の化学肥料を使用、有機栽培は稲作を始めた頃から戦前まで行われていた方法で、人間が食べても害の無いような微生物の力を借りた遅効性の肥料を使用、特別栽培は化学肥料と有機肥料を半々で使用しています。「おとなりさんち」は、自分らしく野菜を作ろうとこだわりを持って販売している農家さんの集まりで、完全な地産地消です。葉には窒素・実にはリン酸・根にはカリウムが必要であり、そのための土作りが肝心。試食は、お持ちくださった野菜4品(ミニトマト・人参・ポールラヴィ・青パパイヤ)と旬のイチゴ付き。受講生の皆さんからは、あまり口にしない野菜やいつもと違う味わいの野菜をおいしくいただくことができて楽しめたとの感想をいただき、野菜本来の味を堪能されていました。土づくりや肥料についても、活発な質疑応答がなされました。先生からは、食べた時「何かが違う、トゲトゲ感が無く呑み込んだ時に引っかからないような感じ」である自分自身の「食味」を大事にしてほしい、とのコメントをいただきました。

南苑わくわくサロン(後期木曜コース)第三回「季節の寄せ植え」を開催しました。【11月21日】

南苑恒例の「季節の寄せ植え」を、中村明彦先生にお願いして開催しました。鉢(今回は慣れない人でも植えやすいように浅くて口の広いタイプを用意)、培養土、ハサミ、スコップ、割りばをトレイに乗せ、苗と一緒にあらかじめ各席にセット。まず7種類の苗(コニファー・キンギョソウ・デイジー・シクラメン・アサギリ草・プリムラ・葉ぼたん)を植え付けます。ポット苗のまま鉢に置いて高さや色のバランスを見てから、ポットを抜いて実際に詰めていきました。鉢の上から2cmはウォータースペースとして空けておくことや土の量などを、先生が必ず一人一人チェックをします。後半は、先生作成の「花や苗を育てる基礎」の資料を基に、水やりの仕方・害虫対策・肥料などについての講話があり、大変参考になったとの感想をいただきました。水のやりすぎに要注意との指摘には皆さん「めからうろこ」が落ちた様子でした。また、質疑応答も活発に行われました。それぞれ個性豊かで色鮮やかな素敵な寄せ植えが完成し、教えていただいたポイントを参考に、長く楽しめることを期待してお持ち帰りになりました。

お問い合わせ

浜松市南部協働センター

〒432-8033浜松市中央区海老塚二丁目25番17号

電話番号:053-455-1501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください