緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年3月28日

第6章 インフラ資産に関する具体的な取り組み

インフラ資産の考え方

インフラ資産は、道路、河川、公園、上下水道など、様々な種類があり、役割や構造も多種に及んでいます。例えば、道路には、舗装、橋りょう、トンネル、のり面などの主要構造物があり、更には、道路附属施設(交通安全施設など)として、照明灯や標識、横断歩道橋などが存在し、複数の部材や部品が関連しています。

こうしたインフラ資産は、それぞれに異なった特徴を有しているため、各インフラ資産の特性に応じて適正に維持管理を行う必要があります。

本章では、資産経営の具体的な取り組みとして、利用用途別の大きな考え方や取り組みを示し、詳細な維持管理手法などについては、必要に応じインフラ資産ごとの「ガイドライン」や「マニュアル」などで定めることとします。

3つの基本指針に沿った取り組み

第3章の基本指針に沿った取り組みを実施します。

公共施設に関するムリ・ムダ・ムラの是正

- すべてのインフラ資産を、RBM(リスクベースメンテナンス)の考え方により維持管理します。

- 上水道、下水道などでは施設の更新時には、将来の人口減少を踏まえ、規模適正化を図ります。

- 維持管理に当たっては、民間活力の活用を前提に、点検や改修の方法など新たな技術や手法を絶えず研究します。また、平成26年度から試験的に実施している共同企業体による道路の包括的維持管理業務委託の成果を検証しつつ、維持管理期間の長期化や包括する業務の更なる拡大などに取り組みます。

(参考:RBM(リスクベースメンテナンス)とは

RBMは、破損や事故の起きやすさ、当該事故が市民生活に及ぼす影響の大きさ、改修・更新経費の規模などのリスクを基準に、各インフラ資産を分類し、各々の維持管理指標、耐用年数、管理目標などにより、維持管理、改修・更新を実施する手法です。

すべてのインフラ資産を、一律の基準で管理する従来手法とは異なり、この手法は、リスクの大きいところへの重点投資とムダの削減の両立による効率的で効果的な維持管理や長寿命化が期待できます。

安全・安心な公共施設の提供

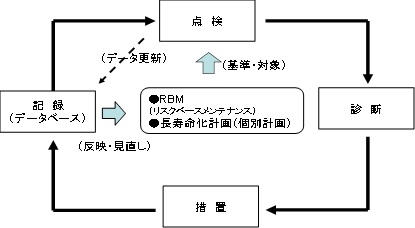

- インフラ資産の点検・診断結果や修繕履歴などの情報を一元管理し、当該情報に基づき、必要な措置を適切な時期に講じるメンテナンスサイクル(点検⇒診断⇒措置⇒記録)を構築します。

- 平成27年4月から運用を開始した「浜松市土木スマホ通報システム(いっちゃお!)」を活用し、市民からの通報による道路舗装や側溝などのインフラに関する危険箇所の早期発見と迅速な補修により、日常における安全・安心なインフラ資産の提供を目指します。

- インフラ資産は、長寿命化計画の策定によって計画的な修繕を実施し、求められる性能を常に保持し安全に長持ちさせることで、ライフサイクルコストの縮減や経費の平準化に取り組みます。

- 管理目標を予防保全としたインフラ資産においては、損傷が軽微なうち(施設に不具合が生じる前)に修繕を実施し、修繕費用の縮減に取り組みます。

- 職員が点検・診断結果に基づき適切な措置の判断を行えるよう、技術力を高めることも必要です。浜松市技術職員育成指針などに基づき、技術力の向上確保、継承に努めます。

- 近年甚大化する雨水対策に備えるため「浜松市総合雨水対策計画」に基づき、排水路の整備等や公共下水道の整備を着実に実行し、浸水被害の早期軽減に取り組みます。

公共施設の最大限の有効活用

- 中心市街地における道路や公園などの公共空間の活用を今後も積極的に進めるとともに、その他の地域におけるインフラ資産についても、コミュニティ活動や賑わいの創出の場としての活用を可能な限り推進します。

- 既存の「歩道橋ネーミングライツ事業」など、インフラ資産についても財源確保のためのツールとして活用します。

インフラ資産の見直しの考え方と今後の方向性

インフラ資産を通じて提供している行政サービスの性質及びインフラ資産の機能の視点から見直しの考え方を整理し、利用用途別分類ごとに今後の方向性を示します。

提供されている行政サービスの性質を踏まえたインフラ資産の見直し

|

サービスと機能の整理 |

今後の方向性 |

|---|---|

|

公費により公共サービスとして提供する必要性または当該サービスをインフラ資産を通じて提供する必要性に乏しい。もしくは当該サービスと同様のサービスを民間等で提供することが可能である。 |

1 廃止

|

|

公共サービスとして提供する必要はあるが、従来型のインフラ資産は必ずしも必要ではない。 |

3 分散処理

|

|

公共サービス、インフラ資産ともに必要だがインフラ資産の規模の適正化が必要である。 |

4 間引き

|

|

公共サービス、インフラ資産ともに必要で、インフラ資産の規模も適正である。 |

5 RBM(リスクベースメンテナンス)

|

利用用途別分類ごとの今後の方向性

インフラ資産に関するマネジメントの手法と推進体制

インフラ資産に関する資産経営は、その対象が多岐にわたり、それぞれに、専門性を必要とするものですが、保有する資産が抱える課題は共通であり、関係各課が連携しつつ、長期にわたる安全・安心なインフラ資産の確保と効果的な維持管理の両立を確実に進めるための仕組みが重要となります。

マネジメントの手法

大きくはRBM(リスクベースメンテナンス)の考え方により、各分野においてレベル区分別に管理手法や水準を定め、予防保全の対象を明確にした上で、長寿命化計画(個別施設計画)を作成します。

そして、メンテナンスサイクル(点検⇒診断⇒措置⇒記録)の実施と計画へのフィードバックにより、実態に即した予防保全を進め、インフラ資産の長期にわたる安全性と効率性の確保を目指します。

マネジメントの推進体制

インフラ資産においては、その専門性から各所管においてマネジメントを実施しますが、課題に対する共通認識や情報共有、連携の必要性から、関連課で構成する「公共土木施設マネジメント検討委員会」などを活用することとします。

【公共土木施設マネジメント検討委員会】

公共土木施設マネジメント検討委員会は、関連部課長(土木担当、農林担当)によって構成されており、市が管理する道路・橋りょう・ポンプ場などのインフラ資産に関して、適正かつ効率的な維持管理を行っていくための手法や、長寿命化修繕計画(予防保全型管理)の策定による維持管理コストの縮減及び平準化、民間活力導入などについて検討を行います。

必要に応じて「資産経営推進会議」と連携しながら、適正かつ効率的なインフラ資産の維持管理を目指します。