緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年3月28日

第5章 タテモノ資産に関する具体的な取り組み

3つの基本指針に沿った取り組み

第3章で示した「3つの基本指針」に沿った取り組みを実施します。

公共施設に関するムリ・ムダ・ムラの是正

タテモノ資産の延床面積縮減

新設の抑制

- 行政ニーズの変化への対応として、公共施設としてのタテモノ資産が新たに必要と考える際には、既存施設や土地の有効活用を徹底的に検討し、タテモノ資産の新設や新規の土地取得は原則として行いません。

- 既存施設との統廃合・複合化などにより、タテモノ資産に係る総延床面積の縮減が達成されるなど、タテモノ資産全体の活用度が向上する場合や、都市機能誘導区域内など都市構造の拠点形成に資する場合には、例外的に新設を有力な選択肢として検討します。

既存施設の縮減

- 毎年度、施設の現状を評価・検証し、短期もしくは中長期的な視点により施設の統廃合・複合化の可能性を不断に検討します。

- 施設の更新及び大規模改修時は、他施設との統廃合、機能の複合化を一層進めることを第一に検討します。

- 借地上に設置されている施設については、優先的に他施設への統廃合や複合化を進めます。

タテモノ資産の維持管理コストの最適化

- ライフサイクルコストの考え方により、新設時だけでなく、改修・更新時の企画、設計段階においても、その後の維持管理コストの最適化を検討します。

- の経年推移や類似施設比較などによる維持管理コストの現状、先駆的なコスト縮減の取り組みを全庁的に共有します。

- 施設の性質や施設間のバランスを踏まえ、受益者負担の水準について検証し、必要に応じて利用料金などを見直します。

- 省エネルギー化などの環境対策と維持管理コストの低減に取り組みます。

- 新規借地の原則禁止や長期的使用が確実に見込まれる施設の借地の購入、借地上の施設の優先的な統廃合による借地の返還などにより借地解消を進めます。

安全・安心な公共施設の提供

- 予防保全と長寿命化の具体的な取り組みと用途別・施設毎の方向性を示すものとして「浜松市公共建築物長寿命化指針」を策定しました。建築物の目標使用年数に応じて、計画的な予防保全の推進による事業費の効率化と、建替・改修周期の繰り延べによる財政負担の軽減と平準化を図ります。なお、点検、診断等により高度の危険性が認められた場合は、使用を禁止するなどして利用者等へ危害が及ばないようにし、優先的に施設整備を行う等適宜判断します。

- 施設保全担当職員や指定管理者を対象に、公共建築物の適正な管理保全等について研修を実施します。

- 施設所管課が実施する日常点検や定期的に実施する外壁打診調査などの建築基準法等に基づく法定点検を通じ、施設の状況を適切に把握します。

- 社会情勢の変化や市民ニーズの多様化による要求性能レベルの変化に対応するため、予防保全の改修に加えて、改良保全のための改修も検討します。

- 「浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン基本計画」「浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針」に基づき、ユニバーサルデザインに配慮し、だれもが安全・安心で快適に利用できる施設整備を進めます。

- 施設の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築)の耐震化は未使用の普通財産を除きほぼ完了しています。今後は、不特定多数の市民が利用する施設については、災害時などの安全性に配慮し、だれもが安全・安心に利用できる施設改修を進めます。

- 持続可能で自然災害に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、「浜松市総合雨水対策計画」に基づき、施設整備の際には、雨水対策に沿った整備を進め、浸水被害の早期軽減に取り組みます。

公共施設の最大限の有効活用

- 事務スペースの見直しや施設規模の最適化を進め、発生した余剰部分の活用として、他施設との複合化や民間への貸付・処分を積極的に進めます。

- 余剰部分のみならず、行政財産すべてを公共空間としてとらえ、コミュニティ活動の充実や賑わいの創出の場としての活用を図ります。

- 施設及び本市の認知度向上や財源の確保を目的に、広告事業の実施や公共施設へのネーミングライツの導入を進めます。

タテモノ資産の見直しの考え方と今後の方向性

行政サービスの性質を踏まえたタテモノ資産の見直し

資産の見直しにあたっては、ソフト(事業)、ハード(建物、設備等)の両面から行政サービスを整理し今後の方向性を考える必要があります。ここでは、サービスと機能の整理に対する見直し方針の基準を示します。

|

サービスと機能の整理 |

今後の方向性(見直し方針) |

|---|---|

|

公費により公共サービスとして提供すること及び当該サービスをタテモノ資産を通して提供する必要性が乏しい。若しくは当該サービスと同様のサービスを民間等で提供することが可能である。 |

1 廃止

|

|

2 民間移管

|

|

|

3 管理主体変更

|

|

|

公共サービスとして提供する必要はあるが、必ずしも現存のタテモノ資産を通して提供する必要はない。 |

4 非保有

|

|

公共サービス、タテモノ資産ともに必要だが、タテモノ資産の規模の適正化が必要である。 |

5 統廃合

|

|

公共サービス、タテモノ資産ともに必要だが、独立したタテモノ資産である必要はない。 |

6 複合化

|

|

7 広域化

|

上記の「5統廃合」「6複合化」「7広域化」において、統廃合や複合化の元となり、長期的な活用を前提とする拠点的な施設については、「予防保全」による長寿命化を進めます。

一方、拠点的な施設以外の施設については、「事後保全」の視点から、適切な維持補修をしつつ、大規模改修などが必要となった時点で施設のあり方を検討します。

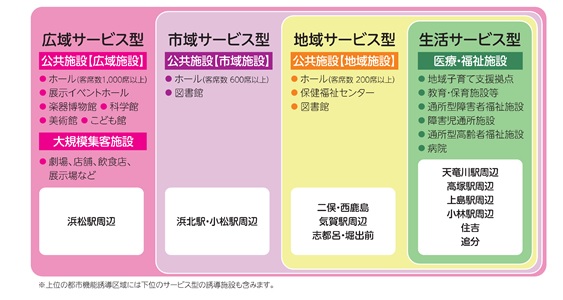

利用者圏域などを踏まえたタテモノ資産の見直し

主に施設を利用している利用者層や各施設の性格、役割から施設を分類し、分類別に施設配置の考え方や集約化、運営手法などの検討基準を示します。

|

利用者圏域 |

定義 |

今後の方向性 |

|---|---|---|

|

広域 |

文化施設やスポーツ施設、産業振興施設などで、市内だけでなく国内・外からの集客を目的としたコンベンション機能を持つシンボル的な施設や、近隣市町の住民利用がある病院などの施設です。 |

拠点的な施設として、他の施設機能の複合化や公共空間の積極的な活用を進めるとともに、PFIなどの手法も視野に入れながら、大規模改修など施設の長寿命化を進めます。 また、近隣市町や県との連携など、広域による運営、利活用についても検討します。 |

|

市域 |

市域全体での利用を基本単位とし、各用途における業務・活動拠点の中心として位置づけられる文化施設やスポーツ施設、福祉施設などです。 |

各用途別で必要に応じ、1施設から2施設程度の配置を基本とします。 利用状況など、将来的見通しを踏まえた上で、市域施設としての位置づけそのものを常に検討しつつ、民間への移管や、拠点的な施設として広域同様に、他の施設機能の複合化や多目的利用、公共空間の積極的な活用を進めるとともに、PFIなどの手法も検討しつつ、最適な管理運営と長寿命化に取り組みます。 |

|

地域 |

行政区域内程度の利用を基本単位とし、他の利用圏域に属さない施設です。 |

利用実態や地域性、施設機能の特性などに十分配慮する中で、拠点的な施設は、他の施設機能の複合化や公共空間の積極的な活用を進めます。 その上で、拠点的な施設については、指定管理者制度など民間ノウハウの活用による運営の拡大や長寿命化に取り組みます。 それ以外の施設は、従来の公共サービスの提供手法を見直し、利用団体への管理主体変更や民間への移管、非保有、他施設への複合化を進めます。 |

|

生活 |

中学校区内程度の利用を基本単位とし、主に、周辺住民が生涯学習やレクリエーションの拠点として利用している施設、及び小中学校や保育園・幼稚園などです。 |

地元や周辺住民が生涯学習や交流の拠点として利用している施設は、地域の実情を踏まえた上で、サービス提供の充実や維持管理コストの縮減、利用環境の向上のバランスを図りつつ、地区の中心となる施設を拠点的施設として位置づけ、他の施設機能の複合化や多目的利用、公共空間の積極的な活用を進めるとともに、民間ノウハウの活用による運営の拡大や長寿命化に取り組みます。 |

|

コミュニティ |

主に自治会単位で設置・活用されている集会施設などです。 |

他の類似施設の運営手法の整合性や地域の実情を十分に考慮した上で、利用者や利用団体などの理解を得ながら利用団体への管理主体変更や他施設への複合化を進めます。 |

|

施設分類 |

定義 |

今後の方向性 |

|

文化財施設 |

登録有形文化財などに指定されている建造物や遺跡です。 |

登録有形文化財の建造物や遺跡については、民営化や統廃合などの対象にそぐわないことから非対象施設として、文化財保存の観点から適正な管理や維持を行います。 |

|

小規模・簡易施設など |

休憩所やトイレなどの小規模建造物や簡易建造物などです。 |

休憩所やトイレなどの小規模施設は、長寿命化の非対象施設として、利用状況や地域環境などを見極めつつ、適正な管理と見直しを進めます。 |

|

地域圏域 |

定義 |

今後の方向性 |

|

中山間地域施設 |

「浜松市中山間地域振興計画」で定められた天竜区の全域と浜名区引佐町の北部(旧鎮玉村及び旧伊平村)に設置されている施設です。 |

中山間地域の実情や特性を踏まえると、他地域と同様に一律に施設の方向性を判断することがそぐわない地域に所在する施設です。 賑わいや雇用の創出など地域の活性化という視点をしっかりと保ち、地域の実情に沿った施設運営、施設の多機能化・複合化を進めます。 また、廃校などの遊休資産については、地域と調整した上で、公募の実施や民間提案などにより地域の活性化に資すると判断した場合は、積極的な活用に努めます。 |

施設配置の考え方

長期的な公共施設のあり方を考える上では、まちづくりとの連携が重要です。

本市の都市計画マスタープラン及び立地適正化計画では、「行政コストの低減」や「生活に必要なサービス施設の立地誘導」などを念頭に「拠点ネットワーク型都市構造」を目指すべき都市構造とし、持続可能な都市の実現を目指しています。

これに基づき、本市立地適正化計画における誘導施設(下図)に該当する施設を新設または移転する際の施設配置場所については、その施設の設置目的を踏まえ、立地適正化計画における都市機能誘導区域内を優先して検討します。

利用用途別分類ごとの今後の方向性

利用用途別分類は、利用状況の分類から大きく用途分類したものです。

資産経営の基本的な考え方(第3章)及び、各施設に関連する政策方針などの将来ビジョンを踏まえ、今後の方向性を示します。

利用用途別分類ごとの今後の方向性(23分類)(PDF:1,904KB)

タテモノ資産に関するマネジメントの手法と推進体制

タテモノ資産に関する資産経営は、効率的な維持管理などの個別施設単位の取り組みから総量縮減などの全庁的な取り組みまで幅が広いことと、長期にわたって着実に進める必要があることの2点に特徴があります。

そのため、個別のタテモノ資産の現状について、所管課だけではなく関係課が情報を共有する仕組みと、その情報を踏まえ、次なる資産経営の取り組みの方針を所管課と関係課の充分な調整の上で決定する仕組みの2つが重要となります。

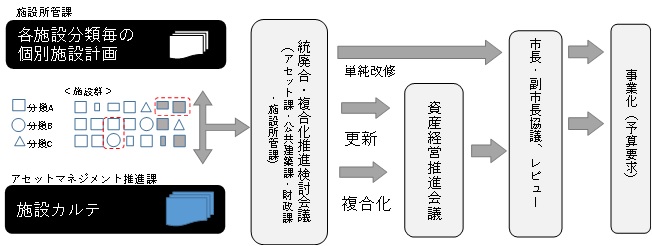

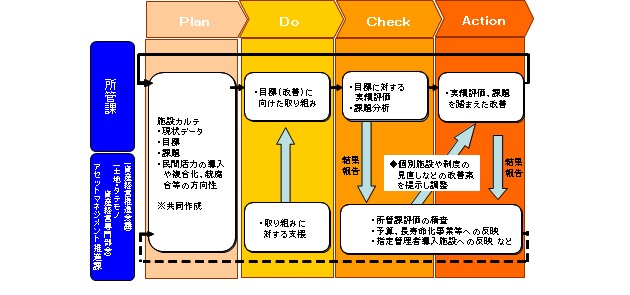

マネジメントの手法

すべてのタテモノ資産について、固定資産台帳情報に建築データ、利用率、維持管理コスト、減価償却費などの現況に加え、施設運営上の目標指標、本計画で示した各種の見直しの考え方をまとめた「施設カルテ」を作成します。当該「施設カルテ」を所管課及びアセットマネジメント推進課を主とする関係課が共有し、短期的な維持管理などの適正化や中長期的な総量縮減、民間活力の活用などの視点を持ちつつ、毎年度のPDCAサイクルを実行します。

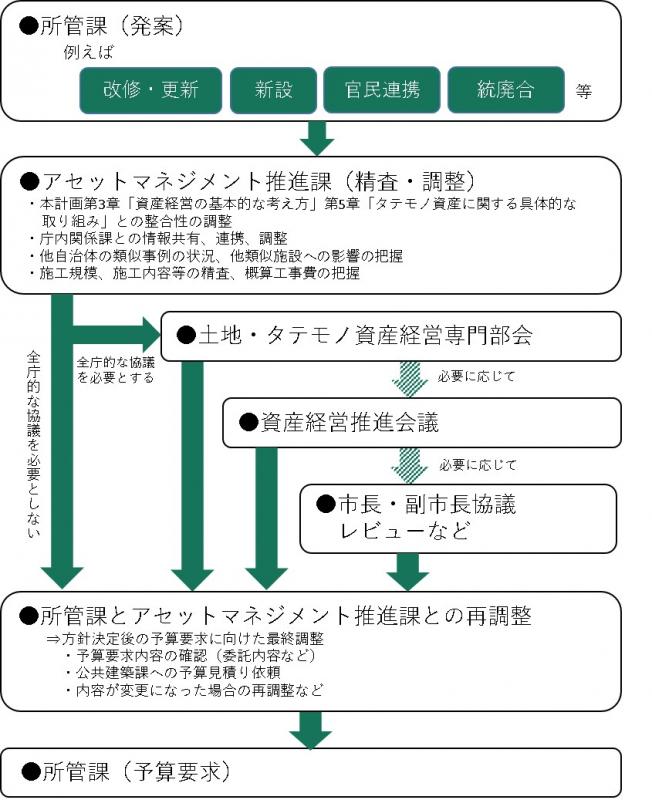

マネジメントの推進体制

「施設カルテ」を用いたPDCAサイクルの中で、最も重要なステップは、所管課の実績評価、課題分析を受けた改善案の調整の段階です。組織横断的な検討体制、意思決定プロセスの一元化と内部調整コストの抑制の両立を図るため、個別のタテモノ資産の課題の重大さ(施設そのものの存廃・統廃合、財政負担の大きさ、新しく取り組む資産経営の先進性、他施設への適応可能性など)に応じて、所管課とアセットマネジメント推進課で調整するだけでなく、資産経営推進会議や土地・タテモノ資産経営専門部会などを活用することとします。

【資産経営推進会議】

部長級を中心メンバー(財務担当、企画調整担当、総務担当、市民担当、都市整備担当、公共建築担当など)とした、「資産経営推進会議」と、関係する課長級をメンバーとした「土地・タテモノ資産経営専門部会」で構成します。

【所管課との調整】

施設マネジメントは市全体で取り組むべきことから、所管課の整備計画や将来のすがたを見直し所管課と連携し、地域的特性を踏まえて有効活用を検討します。

【統廃合・複合化の検討】

本計画の施設分類毎の今後の方向性に基づき、対象となる施設の機能や利用状況、サービスの提供状況などを踏まえて関係各課と多面的な検討を行った上で今後の方向性を決定します。関係課と円滑に検討を行うために統廃合・複合化推進検討会議を活用します。