緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年3月28日

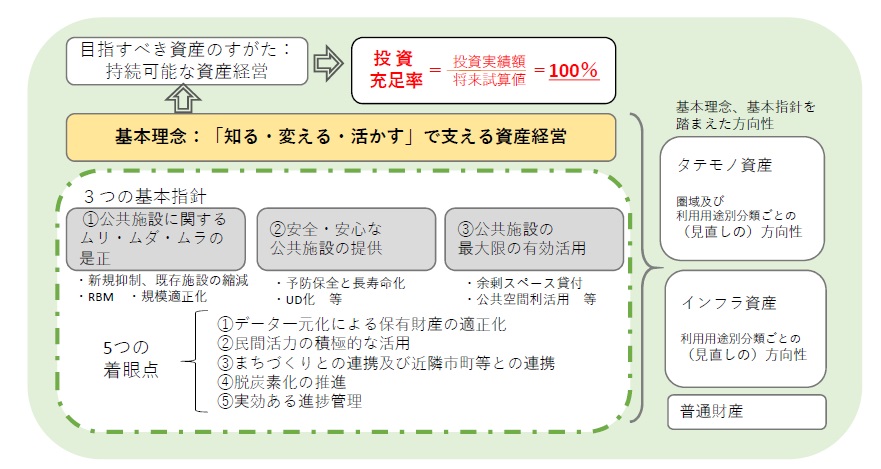

第3章 資産経営の基本的な考え方

資産経営の基本理念

資産経営を推進するためには、あらゆる資産に対して全庁的な共通認識が必要です。

そこで、将来の健全な資産経営を目的として、ファシリティマネジメントの基本理念を定めます。

「知る・変える・活かす」で支える資産経営

資産の状況を「知る」

都市の将来像や経営を考える上で、資産についての現状や長期的な展望を知ることは大変重要です。「現在どれだけ資産を保有し」、「現在どれだけの経費がかかり」、「今後どれだけの経費が必要なのか」、そして「今後どれだけ投資することができるのか」をしっかり認識することが第一歩となります。

資産のあり方を「変える」

その上で、課題に着目し、「変える」意識を強く持ち柔軟な発想で解決への道筋をつけます。「資産の使い方を変える」、「資産管理の手法を変える」など、従来の考え方にとらわれず、「変える」ことで解決できることがあるはずです。

資産を「活かす」

人・財源・モノなどの資源は限られています。限られているからこそ、資産を「築く」「使う」「管理する」だけではなく、各々の資産の必要性や目的を明確にした上で、創意工夫により資産を最大限に「活かす」ことに意識の重点を置く必要があります。

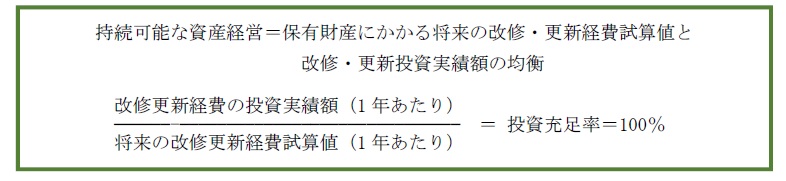

目指すべき資産のすがた

本市の状況(人口・財政・資産)や少子高齢化を伴う人口減少、高度成長期に整備した公共施設が一斉に更新時期を迎えること、今後も厳しい財政運営が見込まれることなどを踏まえると、将来にわたり持続可能な行財政運営を行うためには、資産経営の取り組みもこれまで以上の対応が必要と言えます。

また、保有し続ける資産は、公共施設として安全・安心で快適に利用できるよう、民間活力の積極的な活用などを通じて効率的な施設運営が実現され、より充実した市民サービスが提供されなければなりません。

さらに、統廃合などにより余剰となった資産は処分や有効活用、社会環境の変化や市民ニーズに対応した施設への転換など健全な行財政運営への貢献と幅広い市民サービスへの還元に向けて取り組む必要があります。

そのため、これまで以上に「見直すべきところは見直し、投資すべきところは積極的に投資する、そして、活用できるものは最大限活用する」ことにより「保有する財産」から「活用する資産」への意識転換を進めることが重要となります。その際、一世代先の目指すべき資産経営のすがたを明確に意識し、実現するために、今何をすべきか、というアプローチをとることが有効です。

そこで、公共施設の運営を通じた安全・安心で質の高い市民サービスの提供と持続可能な行財政運営を両立するため、次のとおり定義します。

基本方針

公共施設の運営を通じた安全・安心で質の高い市民サービスの提供と持続可能な行財政運営を両立するため、次の3つの基本指針に基づき、「保有する財産」から「活用する資産」への転換を図るとともに、施設機能に着目した管理・整備手法や民間活力の導入、まちづくりとの連携、推進体制の整備や実効ある進捗管理に取り組みます。

3つの基本指針

公共施設に関するムリ・ムダ・ムラの是正

ファシリティマネジメントの考え方に基づき、人口減少などによる利用環境の変化や財政の将来見通し、代替施設の利用可能性などを踏まえ、公共施設を経済的なコストで、市民が快適に利用できる品質で提供することを目指します。

その際には、資産の総量縮減に加え、ライフサイクルコストやRBM(リスクベースメンテナンス)をキーワードに、公共施設の企画・設計・建設から解体、処分といった一連の工程においてムリ・ムダ・ムラの是正を徹底します。

安全・安心な公共施設の提供

保有する公共施設を安全・安心な状態で市民サービスに供するには、適正な維持管理と計画的な改修・更新が必要不可欠です。

一方、財政的な制約を考えると、維持管理経費や改修・更新経費の総額抑制と、今後、一時期への集中が懸念される改修・更新経費の平準化が重要となります。

解決策の一つとして、劣化や損傷などが生じた後に改修などを行う従来の「事後保全」から、異常の兆候を事前に把握・予測して計画的に改修などを行う「予防保全」への転換が有効とされており、引き続き本市では予防保全への転換を強化していきます。

公共施設の最大限の有効活用

市民サービスの向上、ムダの排除という観点から、保有資産を「活用しつくす」観点も重要です。

手法としては、地域活性化などを目的とする施設の全部又は一部の貸付け、広告媒体などの情報発信ツールとしての活用、他公共用途への転用など、様々な分野や目的で幅広い活用が考えられます。

また、施設規模の見直しやBCPに対応した施設管理に、デジタルの力を最大限に活かし、あらゆる角度から資産の有効活用を検討することが必要です。

無計画な活用の拡大は、資産総量の縮減とは相容れない面があることにも留意しつつ、公共施設の有効活用を戦略的に進めます。

5つの着眼点

基本方針に沿った資産経営を推進するためには、あらゆる検討や手段が必要です。資産経営を考えるための5つの着眼点を踏まえつつ、基本方針に沿った資産経営を進めます。

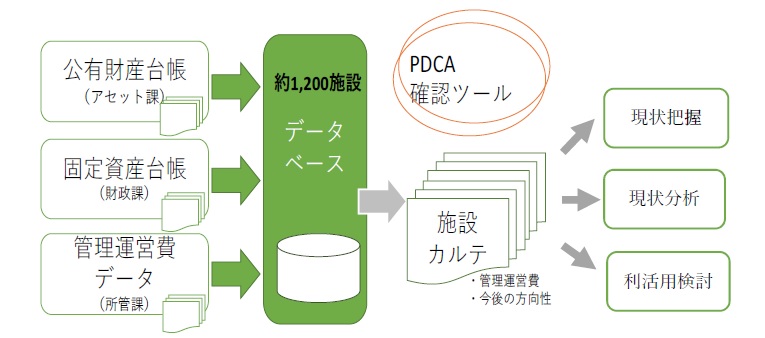

データ一元化による維持管理コストの最適化

保有財産の最適化と効率的な施設運営を基本に、財産の最適化を推進します。

保有財産の最適化に向けた取り組みとして、一元化されたデータベースと施設カルテにより、品質・供給・財務の3つの側面から施設の現状を評価・検討したうえで、施設の見直しに取り組みます。

また、保有し続ける施設については、施設利用環境の向上と民間ノウハウの活用の推進などにより、安全で快適に利用できる施設の提供とサービスの向上を目指します。

施設規模や利用形態に適応した維持管理コストの最適化を常に意識し、施設運営や施設整備に取り組みます。

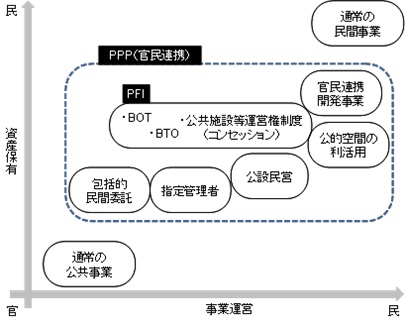

民間活力の積極的な活用

資産経営の推進にあたり、厳しい財政状況の下で持続可能な資産経営を実現するため、効率的な施設運営と効果的な利活用が求められています。

このため官民連携(PPP Public Private Partnership)の考え方を取り入れ、民間活力を活用していく必要があります。

また、同時に民間活力の活用は、地域経済の発展や雇用への貢献も期待できるものです。

本市はこれまでもPFI事業や指定管理者制度の導入、個別業務委託、公有財産処分に関する業務委託、ネーミングライツなど、様々な形態で民間活力の導入を進めてきました。

引き続き、官と民の適切な役割分担と密接な協力のもと、地方創生への寄与を視野に、地域経済や雇用を意識しつつ「民間でできることは民間で」を基本方針として、民間活力の導入を拡大していきます。

その際には、案件ごとにスケジュールなどの制約条件、リスク分担、コスト、事業効果、地域経済への効果などを総合的に勘案した上で、様々な官民連携の手法の中から最適な手法を決定することが重要です。

そのため、事前に民間活力導入の可能性について民間事業者との意見交換や情報交換を行うサウンディング調査、PFI法に基づく民間提案制度など、民間事業者からの発案を受け入れる工夫も講じつつ、民間活力の導入を進めます。

まちづくりとの連携及び近隣市町との連携

【まちづくりとの連携】

長期的な公共施設のあり方を考えるにあたっては、まちづくりとの連携が重要です。

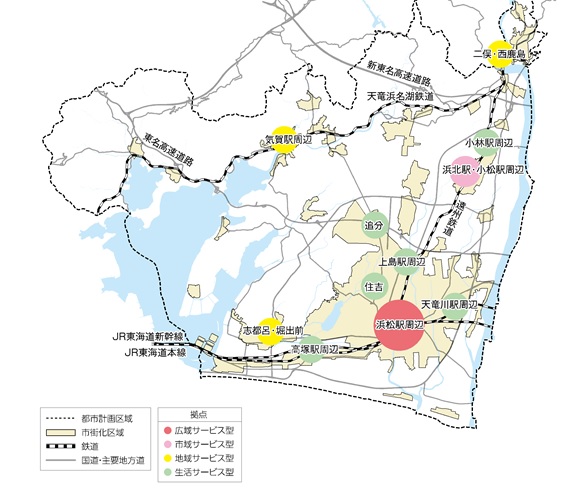

浜松市総合計画基本計画では、まちづくりの基本理念において整備と開発、保全のバランスが取れた都市空間の実現を掲げ、個別計画として位置付けられる「浜松市都市計画マスタープラン」において、「拠点ネットワーク型都市構造」を本市の目指すべき将来都市構造としています。

この実現に向け、一定エリアへ居住や医療・福祉・商業などの都市機能の誘導を図る「浜松市立地適正化計画」を平成31年1月に策定しました。

居住や都市機能の誘導に当たっては、今後も公共施設の見直しが求められることを踏まえ、「公共施設の集約・再編と生活利便性の維持」を方針の一つとし、公共交通沿線への居住誘導と合わせて、公共交通でアクセスしやすい拠点に公共施設を集積させることで、市民の利便性を確保することを目指しています。

公共施設の効率的かつ効果的な整備や維持管理のみならず、民間事業者による都市機能の整備を誘発する観点からも、こうした長期的なまちづくりの方針と連携した公共施設の配置・整備を進めます。

【近隣市町等との連携】

全国で2番目の市域面積や各地域の地理的状況を考えると、全ての施設において市域を越えた広域的な利用を考えることは困難ですが、大規模ホール、総合運動施設、廃棄物処理施設、公立病院などは、市域外の住民も利用可能な施設であり、利用実績もあります。

近隣市町と施設を共同利用する「広域化」は、保有資産の総量縮減や、施設の有効利用、維持管理費の分担による財政負担軽減など、本市にとっても近隣市町にとっても有効な手段の一つと考えられます。

また、国や県が保有する庁舎や公営住宅など、市内に存在する公共施設も含めた適正配置の検討も有効です。

公共施設に関して抱えている課題は、国、県、市町村、すべて同様であり、他の行政機関の考え方も踏まえつつ、広域的視点で施設の利活用の可能性について研究を進めます。

脱炭素化の推進

持続可能な資産経営には、市有施設の脱炭素化は避けては通れない課題です。これまでも、太陽光発電設備の導入や照明のLED化をはじめとした省エネ化を推進してきましたが、2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、さらなる温室効果ガスの削減が必要です。

このため、本市では市有施設の脱炭素化に向けた取り組みを全庁を挙げて行っていくための指針として、令和5年9月に「市有施設脱炭素化方針」を定めました。

本方針に基づき、市有施設のZEB化、照明のLED化、太陽光発電設備の導入、エネルギー転換、再生可能エネルギー電力の調達等を進めます。

実効ある進捗管理

これまで述べた考え方、取り組みを踏まえ、目指すべき資産のすがたを実践するためには、市の全組織が統一した意識を持ち、PDCAサイクルを通じて、実効ある進捗管理を行うことが不可欠です。資産経営に関わるあらゆる段階で関連組織全てが幅広く検討を行う網羅性と、内部コストの上昇をおさえ、迅速な意思決定が可能な効率性のバランスがとれた進捗管理の体制を構築します。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください