緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年6月5日

【特集】守りたい。生物多様性(広報はままつ2024年6月号)

生物多様性の損失は、私たちの暮らしに関わる身近な問題です。

あなたも生物多様性について考えてみませんか?

清流(都田川)

絶滅危惧種(ヤリタナゴ)

生物多様性に危機が訪れています

地球上では、1年間におよそ4万種もの生き物が絶滅しており、そのスピードは日々加速し続けているといわれています。そして、その主な原因は私たち人間の活動によるものです。急速な生物種の絶滅は生態系のバランスを崩し、このままでは、いろいろな命とつながりあって生きている私たちの生活も成り立たなくなってしまいます。

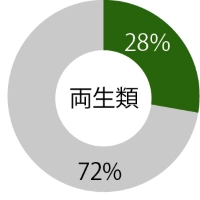

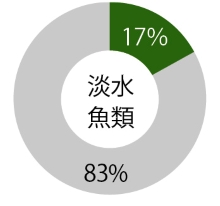

「静岡県レッドデータブック」によると、県内で特に絶滅のおそれのある種の割合が多いのは、両生類(28%)、淡水魚類(17%)などです。

市では1974年を最後に見られなくなったチャマダラセセリ(チョウ類)

出典:生物多様性はままつ戦略2024から抜粋

人間の活動によって生物多様性に迫る4つの「危機」

生息地を奪う開発や乱獲

過剰な開発や、鑑賞・商用利用による乱獲により生態系が破壊されています。

手入れ不足

里地里山などが手入れできずに放置され、自然環境の質が低下しています。

外来種の持ち込み

人間が持ち込んだ外来種が、在来種の生息場所を奪い、生態系をかく乱しています。

気候変動

高山帯が縮小したり、海面温度が上昇したりすると、多くの生き物が影響を受けます。

生物多様性ってなに?

全ての生き物は直接的または間接的につながりあって生きており、それぞれ異なる個性を持っています。生物多様性とは、このような生き物たちの「つながり」と「個性の違い」のことを表す言葉です。地球上には、未知のものを含めおよそ3,000万種の生き物がいるといわれています。

市天然記念物のギフチョウ

現在は条例によって保護していますが、過去の開発や乱獲により生息場所と生息数が激減しました。

生物多様性と私たちの暮らし

手入れされた森林(天竜区)

市の鳥(ウグイス)

受粉を手伝うチョウ(ホソバセセリ)

生物多様性と私たちの暮らしにはどのような関係があるのでしょうか。普段の生活ではあまり意識しないかもしれませんが、私たちの暮らしと生物多様性は密接に関わっています。例えば私たちが呼吸できるのは、植物が酸素を供給してくれるからです。生活に必要な衣類は、綿や羊毛、石油などから作られています。いろいろな種類の食材で食卓を彩ることも、生物多様性が豊かでなければできません。生物多様性の損失がこのまま進めば、近い将来、あなたの好きな食べ物がスーパーなどで買えなくなってしまう日が来るかもしれません。

生物多様性による4つの「恵み」

文化的サービス

地域独自の伝統文化など、地域の自然や生態系をもとに、私たちの文化は育まれています。

基盤サービス

酸素の供給、水の循環、豊かな土壌、安定した気候など、生命の生存基盤を生み出しています。

供給サービス

食料、木材、医薬品など、私たちの暮らしに欠かせないものを供給してくれます。

調整サービス

山の木々が二酸化炭素を吸収したり、土砂崩れを防止したりすることで、私たちの安全・安心な暮らしが守られています。

浜松市の生物多様性

遠州灘海岸、浜名湖、天竜川、三方原台地、南アルプスなど、多様な自然環境を有しており、さまざまな生き物が暮らしています。ギフチョウ、ヤリタナゴなど絶滅が危惧される生き物も多く、本市においても生物多様性を守ることは大きな課題です。

生物多様性はままつ戦略2024

市では、市民・事業者・市が連携して生物多様性の保全に取り組むため、「生物多様性はままつ戦略2024」を新たに策定しました。この戦略では、目指す将来像として、「海から山まで 多様な生物と人々の暮らしが共存する都市〜はままつから、“※ネイチャーポジティブ”へ〜」を掲げています。

※ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを意味します

生物多様性はままつ戦略2024

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/senryaku-index.html

生物多様性を守るために私たちができること

生物多様性を守るために、私たちができることはたくさんあります。自分の生活が、自然や生き物とつながっていることを意識して、身近なところから始めてみましょう。

STEP1 身近な自然を守る意識を持とう

- 木や花を大切にしよう

木や花がないと生きていけない動物がいます。 - プラスチックごみのポイ捨ては絶対にやめよう

プラスチックごみを餌と間違えて食べてしまい、死んでしまう野生動物がいます。

STEP2 身近な自然に触れよう

- 自然観察に出掛けてみよう

地域の自然、生き物の観察に出掛けてみよう。実際に自然に触れることで、私たちの暮らしとのつながりを意識するきっかけになります。

今月の表紙は、緑化推進センターみどり?な(中央区大塚町)で自然観察をする子供たちの様子です。

STEP3 環境にやさしい生活をしよう

- 地元で採れた作物を食べよう

地産地消や旬の食材を食べることは、輸送・生産に必要なエネルギーを削減し、地球温暖化を防止することにつながります。 - 環境に配慮した商品を選ぼう

環境に配慮されている商品の目印として、「環境ラベル」があります。価格や品質だけでなく、環境のことを考えて商品を選びましょう。

環境ラベルの例

FSC(R)認証制度、マリン・エコラベル・ジャパン、レインフォレスト・アライアンス認証

環境ラベルについて、詳しくは環境省ホームページをご覧ください。

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/(別ウィンドウが開きます)

生物多様性を守る人たち

市内には、生物多様性の損失について危機感を持ち、生物多様性を守る活動や、その重要性を伝える活動をしている人たちがいます。今回取材した、昆虫食倶楽部の夏目恵介さんもその一人です。

「生物多様性を守るために行動できる人を育てたい」

夏目さんは、外来種が生態系を破壊していることに問題意識を持ち、7年ほど前から、佐鳴湖を中心に外来種駆除の活動を始めました。7年間で捕まえたアカミミガメの数はなんと1400匹以上。これだけ捕まえても、まだまだたくさんいるとのこと。活動を続ける中で、生物多様性について深く学びたいと考えるようになったそうです。今では、生物多様性を守るために行動できる人を育てたいという思いで、主に中学生・高校生を対象に、専門家を招いて生物多様性について学ぶ講座「ガチ!生物多様性塾」を開いています。講座では、座学だけでなく、自然と触れ合うフィールドワークを盛んに行っています(中央区の安間川で行われた生き物調査の様子を下段で紹介しています)。

「楽しみながら、生物多様性について学び、守る」

生物多様性について理解を深めるためには、実際に自然に触れることが大切だと言います。例えば、川に入ってどんな生き物がいるのか調べたり、見つけた生き物たちの「違い」を探したりすることで、自然と生き物、そして私たち人間がつながりあっていることに気付くきっかけになります。「まずは自然に触れて、その楽しさを知ってほしい。そこから、生物多様性は他人事ではなく、自分たちにも深く関わる問題なんだと知ってもらえたらうれしい。」そう夏目さんは語ります。

昆虫食倶楽部 夏目 恵介さん

安間川で行われた生き物調査を取材しました!

4月下旬に行われた調査に同行。参加者たちは、安間川にはどんな生き物がいるのか、網を片手に調査しました。今回調査した範囲では、コイが多く、砂の中に生息するヤゴなどの昆虫が少ないという結果に。調査後の意見交換では、コイが砂を巻き上げて餌を食べる影響で、昆虫が少ないのでは?という意見もありました。

川の中をのぞいて生き物を探す参加者たち

参加者の感想

小さい頃から生き物が大好きで参加しました。メダカは流れのない田んぼや用水路にしか生息していないと思っていましたが、流れのある安間川でも見つけました。実際に川に入って調査したことによって、多くの気付きがありました。

浜北西高等学校 柴山 蓮さん

生物多様性Q&A

浜松市環境学習指導者として、主に市内の幼稚園、保育園、小学校などで環境に関する講座を行っている寺田智成(ともなり)さんに聞きました。

Q:浜松市の生物多様性についてどう考えていますか?

A:海、川、山、湖と、まさに「なんでもある」市です。ここまで多様な自然環境があるのは珍しいと思います。自然豊かだからこそ、森林整備や、海岸清掃など、生物多様性を守るためにやるべきこともたくさんあると思っています。

Q:浜松にはどんな外来種の植物がありますか?

A:セイヨウタンポポが最も身近かもしれません。在来種のニホンタンポポと違い、花の下の緑の部分が反り返っていることが特徴です。タンポポを見つけたら、観察してみてください。

セイヨウタンポポ

ニホンタンポポ

Q:私たちに身近な、絶滅が危惧される生き物はいますか?

A:浜松ではウナギの養殖が盛んですが、実は、ニホンウナギも国際自然保護連合(IUCN)により絶滅危惧種に指定されています。ウナギの養殖には稚魚(シラスウナギ)の採取が必要です。私たち市民にとって、身近な問題だと思います。

子供たちに講義する 寺田 智成さん

「生物多様性に関する問題は、いろいろな要素が複雑に絡み合っていて、理解しにくい部分も多いですが、一人一人が自然を大切にしようという意識を持って生活してくれたらうれしいです。」

問合せ

この特集に関するお問い合わせは、環境政策課(【電話】053-453-6149)へお寄せください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください