緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年6月21日

第5回 区版避難行動計画策定会議(中区)

※会議資料は、地図や写真が入っているためサイズが大きいものがありますので、ご注意ください

次第

~冊子と防災マップを最終確認し、今後の活用方法について考えよう~

- はじめに

- 本日の内容確認

- 避難行動計画と防災マップについて 資料1(PDF:136KB)、資料2-1(PDF:9,226KB)、資料2-2(PDF:409KB)

- 前回出された意見の振り返り

- 避難行動計画と防災マップの最終確認

- 避難行動計画などの今後の活用について資料3(PDF:40KB)

- 避難行動計画と防災マップを活用してもらうために、地域でできることを検討

- 感想

- 全5 回の策定会議を終えた感想や今後の地域における防災活動について

要旨

【日時】 平成24年10月15日(月曜日)午前10時~正午

【場所】 中区役所

1. 概要・要旨

- 避難行動計画の冊子内容の最終確認

- 防災マップの体裁と掲載項目の最終確認

- 今後の活用方法の検討

2. 決定した事項

[1]避難行動計画の冊子の内容について

- 避難行動計画冊子の掲載内容について確認

- 本日の意見を踏まえて修正を行った冊子を委員へ郵送し、最終確認とする

- 冊子に掲載できない事項については、別途作成している詳細版に掲載することを確認

[2]表紙で呼びかける内容について

- 南区の提案を受け、表紙で呼びかける内容について以下の3案で比較検討を行った挙手による投票の結果、以下の結果となり、中区としてはア案を推す。最終決定については事務局に一任

- 「この冊子で行う3つのこと」

- ア従来の文言通り 6票

- イ1番目を「我が家の避難行動を考える」に変更 2票

- ウ従来の文言+欄外に「事前に備えること」の文言を挿入 3票

3. 指摘・確認事項

[1]避難行動計画の冊子の内容について

- 委員より出された意見を踏まえ、冊子の最終校正を行う

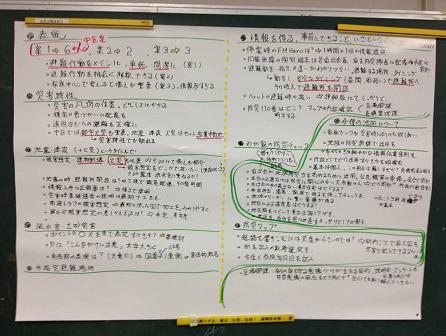

【意見要旨】

- 災害特性

- 災害の凡例など、文字を中綴じ部分に配置するのをなるべく避けるよう配慮する

- 地図の海抜0m~2m、4m~6mの色が似ており、判別がしづらいので修正する

- 遠州灘への距離と地図の縮尺が異なっているので、修正する

- 中区では都市災害も重要であり、密集市街地、道路が狭いことなどについて災害特性でも触れる

- 地震・津波+(火災)

- タイトルを地震・津波・火災としてはどうか

- 中区の避難行動には、建物倒壊、火災に対する記載も盛り込む必要がある

- 火災についての被害想定も掲載したい。津波も南部のほうで想定があるが、火災は区全体で危険性がある

- 4ページに「災害時要援護者」の語句が出てくるので、23ページを紹介するなどの語句説明を行う

- 津波の浸水想定図について、位置の判別がつきやすいよう、地名の入った前回提示の地図に戻す

- 風水害・土砂災害

- イラストにおける○×を赤で表記し、わかりやすくしてはどうか

- 7ページの見出しの「天竜川に近い区の南西部」の表現はわかりづらい。「国道152号より東側」などの表現に改める

- 12ページ「こんな崖に注意」の文字を大きくする

- 風水害の避難するタイミングは避難勧告が出た時点であり、昼間や雨が弱まっているときなどに避難所へ避難できるように発令のタイミングを考慮している。また、避難勧告を発令した時点で避難所を開設している

- 情報を得る、事前にできること、いざというときに役立つ知識、わが家の防災チェック

- 災害時には広報車は巡回するが、聞こえないこともある。基本的には、情報は自分で取りに行くことを原則として情報入手先を掲載する

- ペットの避難時の扱いについて本冊子にも記載を検討するが、あまりスペースがないので主には詳細版に記載する

- 本冊子の内容についての問い合わせ先は危機管理課と区振興課であり、裏表紙の連絡先の上に「問合せ先」の文字を入れてはどうか

[2]防災マップについて

- 避難経路を書き込むには尺度が小さい地区があるが、避難先を文字で記入できるスペースも設ける

- 「泉町」は今ないので文字を削除し、代わりに「和合町」の文字を入れる

- 方位と作成年月日を記入する

4. 今後の活用について以下のように意見交換を行い、今後の課題とした

- 自治会、自主防災隊が、地域防災力を高めるために、会合で周知するなど活用する。冊子を公民館に常備する。

行政がいたるところで情報発信を行い、自治会はそれを発展させていく。そのために自治会、自主防災隊などが啓蒙しやすい体制づくりの行政支援が必要である。 - 防災に感心のない大多数の人へどのように周知するかが最も重要な課題となる。行政からも情報を発信して支援してほしい

- 自治会の手の届かない集合住宅への対応はどのようにするのかが課題である

- 非常持ち出し、備蓄などについて、家族で冊子を使ってチェックをする

- 向こう3軒両隣の関係を作ることが基本である

- 防災意識の地区ごとの温度差をどうするかが課題である

- 地区版をつくってさらなる意識付けができるようにしたい

- 地区を、自分を、見つめ直すきっかけとしての冊子として活用したい

- 地域内での話し合いの話題提供資料として活用したい

- 行政としてどのように活用すべきかを明確化してほしい。そこから地域へ発展させる

- 市からのきめ細やかな情報伝達体制を構築してほしい

- 地域の防災訓練で説明資料として活用する

- 家族で台風などの災害時に、いざというときの話し合いをする

- 住民が自分事としてとらえ活用してもらえたかどうかを検証するために、アンケートを実施してはどうか

- 安心情報キットも活用していけると良い。一人暮らしの高齢者は民生委員の協力が必要である

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください