緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年5月16日

共通対策編 第1章 総則 第7節 過去に発生した主な災害と予想される災害

【災害対策本部事務局】

- この計画において想定する災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により生じる被害だけでなく、大規模な火事又は爆発等大規模な被害の発生を伴う人為的原因により生じる被害のすべてを含むものである。

- 具体的には、次のような過去に発生した災害の状況及びそれに要した応急対策並びに復旧状況に基づき、気象、地勢等その特性によって起り得る災害の危険を想定するものである。

1 過去に発生した主な災害

(1)風水害(※1)

○ 昭和34年9月26日 台風第15号(伊勢湾台風)

| 死者 | 5人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 56人 | |

| 行方不明者 | 1人 | |

| 住家 | 全壊 | 441戸 |

| 半壊 | 1,635戸 | |

| 流失 | 11戸 | |

| 床上浸水 | 403戸 | |

| 床下浸水 | 1,688戸 | |

| 非住家 | 4,192戸 | |

| 流埋 | 田 | 52ヘクタール |

| 畑 | 34ヘクタール | |

| 冠水 | 田 | 1,810ヘクタール |

| 畑 | 1,522ヘクタール | |

- 台風は硫黄島西方海上で第一級の台風に発達し、北北西から北に進み、26日18時30分ごろ紀伊半島南部に上陸した。

- この時の中心気圧は929.5ヘクトパスカルであったが上陸後もあまり勢力が衰えず岐阜付近を通り高田の西方を経て秋田沖に去った。

- 26日夕刻ごろから風雨が強まり最大風速は浜松で南南西毎秒26.4メートルを観測し、所々に突風があった。

- 雨は26日16時から24時にかけて強く降り山岳方面で1時間雨量は30~35ミリメートルに達し、天竜川中流域で200~350ミリメートルであった。

- 台風の最も接近した時刻が満潮時と一致したため、海岸では高潮や高波が起こった。

○ 昭和46年8月31日 台風第23号

| 死者 | 1人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 8人 | |

| 住家 | 全壊 | 15戸 |

| 半壊 | 65戸 | |

| 一部損壊 | 174戸 | |

| 床上浸水 | 1,458戸 | |

| 床下浸水 | 9,446戸 | |

| 非住家 | 116戸 | |

| 流埋 | 田 | 14.5ヘクタール |

| 畑 | 26.5ヘクタール | |

| 冠水 | 田 | 4,836ヘクタール |

| 畑 | 768ヘクタール | |

| 道路 | 501箇所 | |

| 橋 | 68箇所 | |

| 河川 | 213箇所 | |

| がけ崩れ | 358箇所 | |

| 通信施設 | 836箇所 | |

- 南鳥島付近に発生した台風は、九州の南海上で急に発達し、中心気圧は915ヘクトパスカルとなった。

- 台風は九州の大隅半島に上陸した後、進路を北東に転じ、次第に衰えながら四国の土佐湾から淡路島付近、志摩半島、静岡県南岸を通過するときは985ヘクトパスカルとなったため、風による被害は少なかったが、雨は静岡県下全域に150ミリメートル~300ミリメートル、多いところで400ミリメートルとなった。そのため被害はほぼ県下全域に発生した。

○ 昭和49年7月7日 台風第8号及び梅雨前線による集中豪雨(七夕豪雨)

| 死者 | 44人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 241人 | |

| 住家 | 全壊 | 241戸 |

| 半壊 | 350戸 | |

| 一部損壊 | 152戸 | |

| 床上浸水 | 26,452戸 | |

| 床下浸水 | 54,092戸 | |

| 非住家 | 2,221戸 | |

| 流埋 | 田 | 846ヘクタール |

| 畑 | 516ヘクタール | |

| 冠水 | 田 | 8,082ヘクタール |

| 畑 | 2,151ヘクタール | |

| 文教施設 | 72箇所 | |

| 道路 | 3,381箇所 | |

| 橋 | 210箇所 | |

| 河川 | 2,933箇所 | |

| 砂防 | 77箇所 | |

| 水道 | 92箇所 | |

| がけ崩れ | 4,299箇所 | |

| 鉄道 | 7箇所 | |

| 船舶 | 12隻 | |

| 通信施設 | 1,791回線 | |

- 沖の鳥島付近の近海で発生した台風は、次第に北上して7月7月夕刻ごろには対馬海峡を通過し、日本海中部に達した。

- 一方、梅雨前線は東海地方西部にあったが、台風第8号の北東進にあわせ同日夕刻ごろには静岡県西部県境に達した。

- 梅雨前線の動きは非常に遅く、静岡県内を通過するのに7~10時間を要した。

- 時間雨量50~70ミリメートルの強雨が継続し、24時間降雨量は508ミリメートルという気象台創設以来の記録となり、県下各地で山・がけ崩れ、河川洪水による冠水などの被害が発生した。

○ 昭和50年10月7日、8日 低気圧と前線による大雨

| 死者 | 6人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 18人 | |

| 住家 | 全壊 | 4戸 |

| 半壊 | 11戸 | |

| 一部損壊 | 49戸 | |

| 床上浸水 | 2,864戸 | |

| 床下浸水 | 16,572戸 | |

| 非住家 | 45戸 | |

| 流埋 | 田 | 53ヘクタール |

| 畑 | 24ヘクタール | |

| 冠水 | 田 | 4,769ヘクタール |

| 畑 | 773ヘクタール | |

| 道路 | 918箇所 | |

| 橋 | 86箇所 | |

| 堤防 | 707箇所 | |

| がけ崩れ | 428箇所 | |

| 船舶 | 7隻 | |

| 水道施設 | 50箇所 | |

- 上海沖から東進してきた低気圧は、7日に瀬戸内海西部に達した。この低気圧から東にのびる温暖前線により静岡県では7日の夜半を中心に沿岸部で強風となった。

- 低気圧は進路を東から北東に変えて日本海に入り、その後も北東進した。

- これにより温暖前線は8日6時には、静岡県の北方に去り、強風はおさまったが、後続する寒冷前線が通過するまでは降雨があり、大きな被害をもたらした。

○ 平成16年10月9日 台風第22号による大雨と台風

| 死者 | 5人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 100人 | |

| 行方不明者 | 1人 | |

| 住家 | 全壊 | 130戸 |

| 半壊 | 277戸 | |

| 一部損壊 | 3,913戸 | |

| 床上浸水 | 310戸 | |

| 床下浸水 | 1,041戸 | |

| 非住家 | 1,343戸 | |

| 流埋 | 田 | 3ヘクタール |

| 畑 | 204ヘクタール | |

| 冠水 | 田 | 3ヘクタール |

| 畑 | 42ヘクタール | |

| 文教施設 | 86箇所 | |

| 病院 | 1箇所 | |

| 道路 | 1,128箇所 | |

| 橋りょう | 17箇所 | |

| 河川 | 310箇所 | |

| 港湾 | 6箇所 | |

| 砂防 | 3箇所 | |

| 水道 | 3,823箇所 | |

| 清掃施設 | 6箇所 | |

| がけ崩れ | 708箇所 | |

| 鉄道不通 | 6箇所 | |

| 船舶被害 | 15隻 | |

| 電話 | 2,800回線 | |

| 電気 | 135,920戸 | |

| ガス | 1戸 | |

| ブロック塀 | 8箇所 | |

- 10月4日フィリピンの東の海上で発生した台風第22号は、沖の鳥島の南海上で「非常に強い台風」となり、中心気圧920ヘクトパスカル、最大風速毎秒50メートルまで発達し、その後も非常に強い勢力を保ったまま、9日16時に、伊豆半島へ上陸した。

- 静岡県内は9日午後に暴風域に入り、石廊崎では最大瞬間風速毎秒67.6メートルの非常に強い風を観測した。

- また、台風の北上に伴い東海地方から関東地方にかけて停滞していた前線の活動が活発となり、御前崎では9日15時に1時間89ミリメートルの豪雨を記録した。

○ 平成27年9月7、8日 台風第18号と前線による大雨

| 死者 | 0人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 5人 | |

| 行方不明者 | 0人 | |

| 住家 | 全壊 | 0戸 |

| 半壊 | 0戸 | |

| 一部損壊 | 1戸 | |

| 床上浸水 | 22戸 | |

| 床下浸水 | 90戸 | |

| 非住家 | 0戸 | |

| 流埋 | 田 | 0.07ヘクタール |

| 畑 | 0ヘクタール | |

| 文教施設 | 1箇所 | |

| 道路・橋りょう | 70箇所 | |

| 河川 | 5箇所 | |

| がけ崩れ | 24箇所 | |

| 橋りょう | 17箇所 | |

| 電気 | 3,580戸 | |

- 太平洋沿岸に停滞する前線の影響により、大気の状況が不安定となった。また、台風第18号が9月7日3時に日本の南で発生し、ゆっくりした速さで北北西に進んだ。9日7時に豊橋市の南を北北西に進んだ後、10時過ぎに愛知県知多半島に上陸した。21時に日本海中部で温帯低気圧に変わった。

- 静岡県内は前線の影響により、6日朝から雨となり、その後9日は台風の影響により雨が継続し、大雨となった。

(静岡地方気象台 平成27年台風第18号と前線による大雨に関する静岡県気象速報より抜粋)

○ 平成30年9月29、30日、10月1日 台風第24号による大雨と暴風

| 死者 | 0人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 30人 | |

| 行方不明者 | 0人 | |

| 住家 | 全壊 | 1戸 |

| 半壊 | 9戸 | |

| 一部損壊 | 2,703戸 | |

| 床上浸水 | 0戸 | |

| 床下浸水 | 0戸 | |

| 非住家 | 209戸 | |

| 流埋 | 田 | 0ヘクタール |

| 畑 | 0ヘクタール | |

| 文教施設 | 221箇所 | |

| 病院 | 2箇所 | |

| 道路 | 608箇所 | |

| 橋りょう | 1箇所 | |

| 河川 | 16箇所 | |

| 水道 | 2,855戸 | |

| 清掃施設 | 12箇所 | |

| がけ崩れ | 6箇所 | |

| 鉄道不通 | 1箇所 | |

| 電気 | 741,701戸 | |

| ブロック塀 | 4箇所 | |

- 台風第24号は、30日に四国の南海上を北東に進み、暴風域を伴い、非常に強い勢力を維持して和歌山県田辺市付近に上陸した。その後、東海、関東甲信、東北地方を北東に進み、10月1日12時に日本の東海上で温帯低気圧に変わった。

- 静岡県では、30日夜から強風となり、夜遅くから10月1日未明にかけて広い範囲で暴風となり、猛烈な風を観測したところがあった。

- また、本州の南海上に停滞する前線の影響で、29日明け方から断続的に雨となり、30日夜から10月1日未明にかけては、山地を中心に猛烈な雨となった。

(静岡地方気象台 平成30年台風第24号関する静岡県気象速報より抜粋)

○ 令和元年7月22日 豪雨(記録的短時間大雨情報)(※2)

| 死者 | 0人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 0人 | |

| 行方不明者 | 0人 | |

| 住家 | 全壊 | 0戸 |

| 半壊 | 0戸 | |

| 一部損壊 | 1戸 | |

| 床上浸水 | 21戸 | |

| 床下浸水 | 42戸 | |

| 非住家 | 0戸 | |

| 道路 | 7箇所 | |

| がけ崩れ | 4箇所 | |

- 前線や低気圧に向かって、南から湿った空気が流れ込み、太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になった。浜松市南部付近では、22日22時10分までに1時間に約110ミリメートルの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表された。

(日本気象協会ホームページから抜粋)

○ 令和4年9月23、24日台風第15号(※3)

| 死者 | 0人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 5人 | |

| 行方不明者 | 0人 | |

| 住家 | 全壊 | 2戸 |

| 半壊 | 6戸 | |

| 一部損壊 | 7戸 | |

| 床上浸水 | 226戸 | |

| 床下浸水 | 190戸 | |

| 非住家 | 1,514戸 | |

| 文教施設 | 2箇所 | |

| 道路 | 115箇所 | |

| 橋りょう | 1箇所 | |

| 河川 | 5箇所 | |

| がけ崩れ | 22箇所 | |

- 9月23日夜のはじめ頃から24日明け方にかけて、台風第15号の影響により、静岡県では猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が16回発表されるなど記録的な大雨となった。

- 台風第15号は、9月22日09時に日本の南で発生し、進路を北西から次第に北へ変え、23日21時に紀伊半島の南で熱帯低気圧に変わり、北東へ進んだ後、24日09時までに静岡県の南海上で温帯低気圧に変わった(※4)。

- 静岡県では、大気の状態が非常に不安定となり、さらに局地的な前線で雨雲が発達し、猛烈な雨となった。これに加えて、台風の動きが比較的ゆっくりであったため、同じ地域に猛烈な雨が降る状況が継続した。

(静岡地方気象台 令和4年台風第15号関する静岡県気象速報より抜粋)

○ 令和5年6月1日、2日、3日 台風第2号と前線による6月1日から3日にかけての大雨(※5)

| 死者 | 1人 | |

|---|---|---|

| 負傷者 | 1人 | |

| 行方不明者 | 0人 | |

| 住家 | 全壊 | 2戸 |

| 半壊 | 4戸 | |

| 一部損壊 | 4戸 | |

| 床上浸水 | 68戸 | |

| 床下浸水 | 67戸 | |

| 非住家 | 6戸 | |

| 文教施設 | 1箇所 | |

| 道路 | 164箇所 | |

| 水道 | 13戸 | |

| 電気 | 約1,900戸 | |

- 6月1日から3日にかけて、本州付近にある梅雨前線に向かって台風第2号からの非常に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、静岡県の広い範囲で非常に激しい雨が降り、線状降水帯が断続的に発生するなど記録的な大雨となった。

- 大型の台風第2号は、6月1日9時に宮古島の南南東約90キロメートルを北上し、2日は次日本の南を東に進んで、3日15時に伊豆諸島付近で温帯低気圧に変わった。

- 静岡県では、2日は広い範囲で雨雲が発達し、同じ地域に激しい雨や非常に激しい雨が長時間にわたって降った。

(静岡地方気象台 令和5年台風第2号と前線による6月1日から3日にかけての大雨に関する静岡県気象速報より抜粋)

(2)地震(※6)

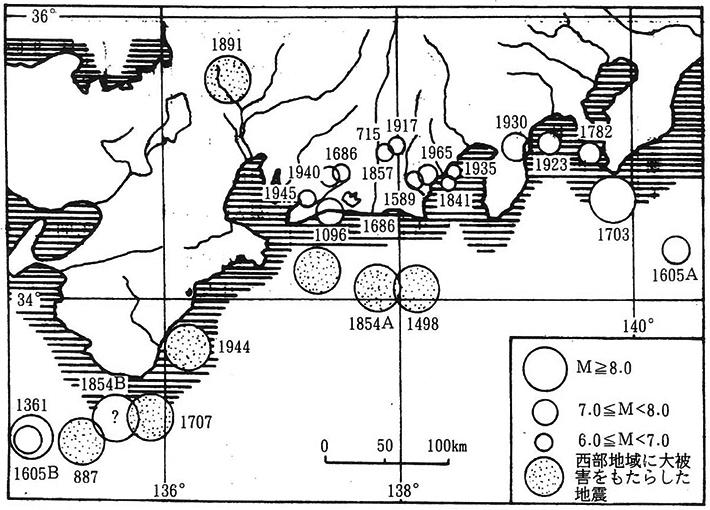

- 浜松地方に影響を与えた大地震の震源地は、大別すると東海道沖(※7)と南海道沖であるが、そのうち静岡県西部地域に大きな被害を与えたのは、次のとおりである。

≪県西部地域に被害を与えた主な地震の震央≫

≪県西部地域に被害を与えた巨大地震≫

| 発生時代 | 震央規模 | 被害概要 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 西暦 | 和暦 | 経度(E) | 緯度(N) | 地域名 | マグニチュード | |

| 887 | 仁和3 | 135.0 | 33.0 | 南海道 東海道沖 |

8.6 | 津波あり死傷者多し |

| 1096 | 永長1 | 137.3 | 34.2 | 東海道沖 | 8.4 | 駿河津波による民家等400余流出 |

| 1361 | 正平16 | 135.0 | 33.0 | 南海道沖 | 8.4 | 沼津、阿波に津波 |

| 1498 | 明応7 | 138.0 | 34.0 | 東海道沖 | 8.6 | 浜名湖今切決壊 |

| 1605 | 慶長9 | 134.9 | 33.0 | 南海道沖 | 7.9 | 浜名湖口橋本で100戸中80戸流失 死者多数、船が山際まで打ち上げ |

| 1707 | 宝永4 | 135.9 | 33.2 | 東海道 南海道沖 |

8.4 | 死者及び潰家多数 富士山噴火、宝永山が生ず |

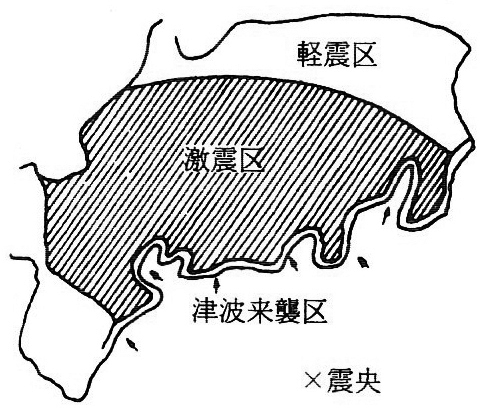

| 安政東海地震 |

|

|---|

安政東海地震の震度分布

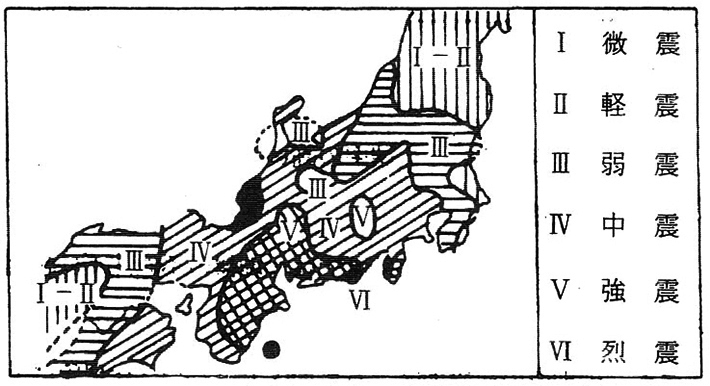

| 東南海地震 |

|

|---|

東南海地震の震度分布

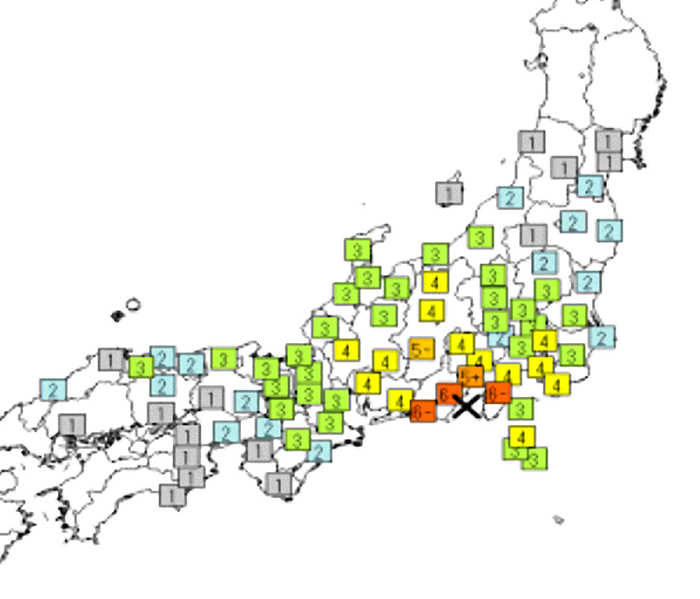

| 駿河湾を震源とする地震(※10) |

|

|---|

震度分布図(※11)

2 予想される災害

(1)地震・津波

- 今世紀前半には、前回発生から約80年を迎える東南海地震や南海地震について、その発生の可能性の高まりが指摘されており、このまま東海地震が発生することなく推移した場合、東海地震も含め、これらの地震が連動して発生する可能性や、時間差を持って連続して地震が発生する可能性も考えられる。

- 平成23年3月の東日本大震災の教訓を踏まえ、静岡県が公表した第4次地震被害想定(※12)によれば、本市では駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生するレベル2の地震・津波では、最悪2万3千人を超える死者数が想定されている。

(2)複合災害・連続災害

- 1つの災害が他の災害を誘発し、それが原因となって、あるいは結果となって全体の災害が大きくなることを意識し、より厳しい事態を想定した対策を講じることが必要である。

- 本市の場合、南海トラフ地震などの大規模災害の発生に伴い、大規模事故などが複合的に起こるなど、最悪の事態を想定する必要がある。

- また、デジタル技術の発達により、AI、IoT、クラウドコンピューティング技術、SNSの活用など、災害対応業務のデジタル化の促進とともに、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備、津波を含むあらゆる災害に関する防災教育、訓練、避難の確保等におけるデジタル技術の活用など、効果的・効率的な防災対策を行う必要がある。

※1 被害件数は、いずれも県内の総数。

※2 被害件数は、市内の総数。

※3 被害件数は、市内の総数。

※4 2022年台風第15号 位置表(令和4年12月26日確定値)による。

※5 被害件数は、市内の総数。

※6 被害件数はいずれも県内の総数。

※7 遠州灘沖

※8 被害数値は「静岡県史 別編2 自然災害誌」(静岡県)による。

※9 被害数値は飯田(1985)「昭和19年12月7日東南海地震の震害と震度分布、飯田汲事教授論文選集 東海地方地震・津波災害誌」による。

※10 被害数値は内閣府「駿河湾を震源とする地震について(平成22年3月16日19時00分現在)」による。

※11 震度分布図は気象庁報道発表資料(平成21年8月11日6時45分)「2009年8月11日05時07分頃に駿河湾で発生した地震について」による。

※12 駿河トラフ・南海トラフ沿いと相模トラフ沿いで発生する海溝型の地震について、発生頻度が比較的高く、発生すれば大きな被害をもたらす地震・津波(以下、「レベル1の地震・津波」という。)と、発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波(以下「レベル2の地震・津波」という。)(以下、2つのレベルを併せて「レベル1・2の地震・津波」という。)に分けて、自然現象の想定、人的・物的被害の想定等を行なったもの。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください