緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年3月19日

第3章 施策の方向性及び基本的施策

【目次】

ジェンダー平等意識の醸成

固定的性別役割分担からの脱却

安全・安心なくらしの実現

ジェンダー平等意識の醸成

1 男女共同参画の推進に関する教育・学習機会の充実と意識改革

現状と課題

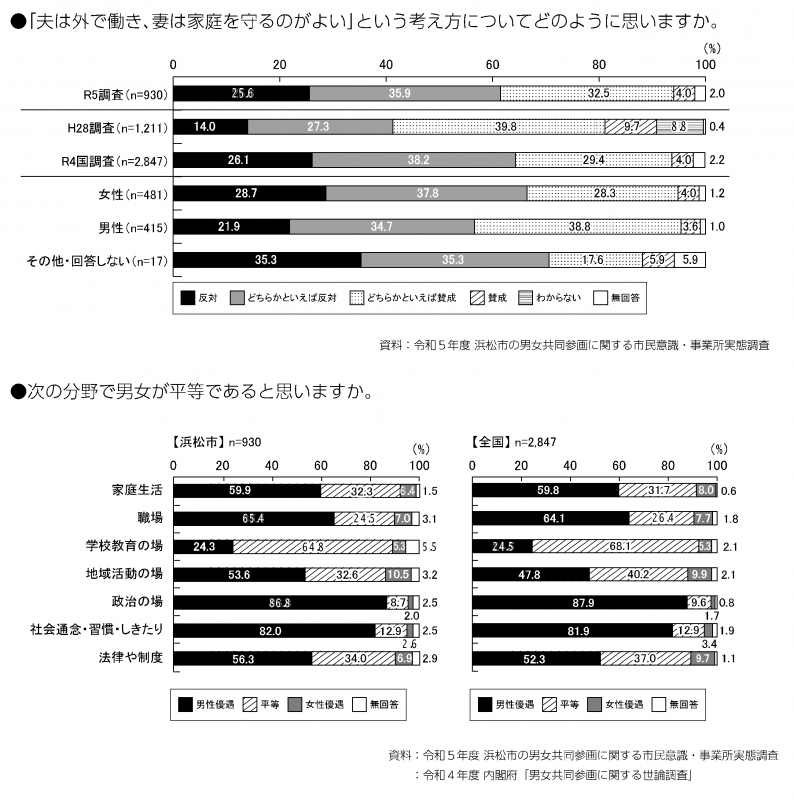

令和5(2023)年度に実施した市民意識調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るのがよい」という固定的性別役割分担の考え方について、約6割が否定的な考えをしており、平成28(2016)年度の前回調査の約4割から大きく意識が変わってきていることが分かります。一方で、各分野における男女平等については、「男性の方が優遇されている」と感じる人の割合が非常に高く、特に政治の場や社会通念等では8割を超えており、考え方と現状では大きな差が生じている状況です。

性別にかかわらず誰もが活躍できる社会を実現するためには、市民一人ひとりが男女共同参画の意義を学び、ジェンダー平等の意識を高めていく必要があると考えます。

成果指標

| 項目 | 現状値(R5) | 目標値(R11) |

|---|---|---|

| 男女共同参画にかかる講座の理解度 | 81.8% | 90% |

モニタリング指標

| 項目 | 現状値(R5) |

|---|---|

| 「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え方に否定的な人の割合 | 61.5% |

基本的施策

(1)男女共同参画を推進する教育や学習機会の充実

固定的性別役割分担意識にとらわれず、一人ひとりが希望する生き方を選択できるよう、男女共同参画に関する教育及び学習機会の充実を図ります。

【主な取組】

1. 性別にとらわれない職業選択のための学習機会の提供(児童・生徒対象学習会)

2. 学校教育における男女共同参画の理解促進(教職員研修など)

3. 地域における男女共同参画意識の啓発(出前講座、情報誌発行など)

4. 男女共同参画の視点の理解促進(市職員研修など)

(2)男女共同参画の視点に立った防災対策の推進

平常時及び災害時において、男女共同参画の視点に立った防災学習機会の提供及び被災者支援・避難所運営を行うとともに、防災対策における女性の参画を推進します。

【主な取組】

1. 多様な視点を活かした避難所運営(男女共同参画視点の避難所運営)

2. 男女共同参画の視点による防災学習機会の提供(地域防災リーダー育成研修など)

3. 消防団への女性の参画拡大(女性消防団員の入団促進など)

4. 女性消防士の参画拡大(女性消防士の活躍推進)

5. 災害時における男女共同参画の視点による支援の充実(情報発信など)

(3)男女共同参画を推進する拠点施設の機能充実

浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター(あいホール)において、啓発・人材育成事業や相談事業等を行い、男女共同参画を推進する拠点施設としての機能充実を図ります。

【主な取組】

1. 男女共同参画推進拠点施設における講座・相談事業等の実施

2. 男女共同参画推進拠点施設の管理運営

(4)男女共同参画の視点に立った国際的理解と情報発信

異なる文化や習慣の相互理解の促進と、男女共同参画における国際的社会の動向に関する情報の発信に努めます。

【主な取組】

1. 多文化共生への理解促進(多文化創造活動促進事業など)

2. 世界の動きや国際的な取組等の情報発信(情報発信事業)

2 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

現状と課題

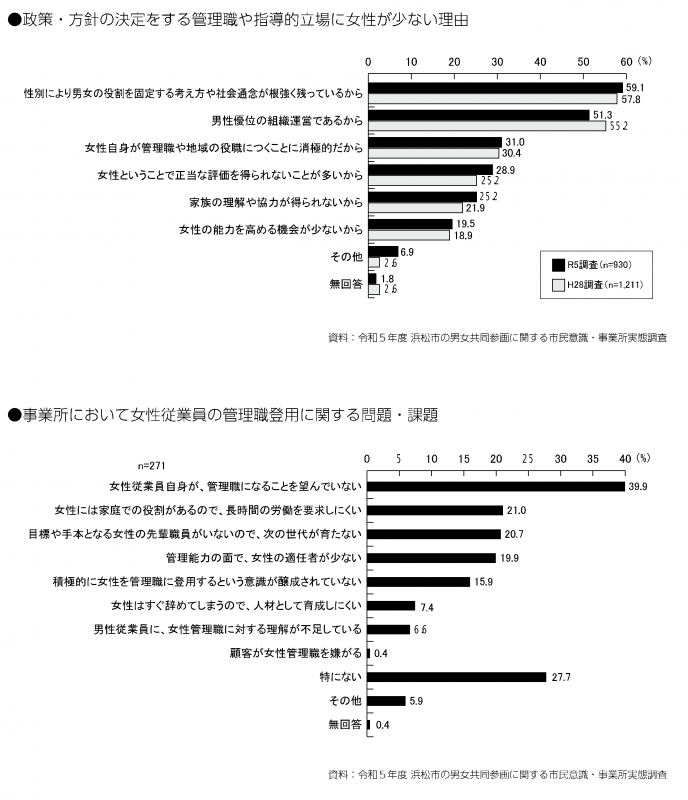

地域や行政、労働の分野など、様々な場の政策・方針決定過程において、女性の参画は遅れている状況です。管理職や指導的立場に女性が少ない理由としては、固定的性別役割分担意識が根強く残っていることや、男性中心の組織づくりが行われていること、また、女性自身が積極的になることができない状況に置かれていることなどが考えられます。

組織における政策・方針を決定する過程への女性の参画拡大を図っていくためには、様々な分野で活躍できる女性の人材育成や理解促進、意識改革のための取組が必要です。

成果指標

| 項目 | 現状値(R5) | 目標値(R11) |

|---|---|---|

| 審議会等の附属機関の委員に占める女性の割合 | 35.6% | 40%以上60%以下 |

| 女性人材育成講座の修了者数 | 91人 | 133人(+7人/年) |

モニタリング指標

| 項目 | 現状値(R5) |

|---|---|

| 自治会長に占める女性の割合 | 0.67% |

| PTA会長に占める女性の割合 | 18.18% |

基本的施策

(5)審議会等への女性の参画拡大

市の施策や方針決定に深くかかわる審議会等の附属機関において、いずれかの性に偏ることなく、多様な視点からの意見が反映されるよう、女性委員の登用促進を図ります。

【主な取組】

1. 女性委員の登用促進(女性委員登用率公表、委員選任時事前協議・チェックリスト活用など)

2. 人材育成による女性の参画促進(女性人材育成講座)

(6)あらゆる分野における女性の参画拡大

地域・行政・労働の場など、様々な分野における政策・方針決定の場において、女性の参画拡大に向けた理解の促進を図ります。

【主な取組】

1. 地域活動における女性の参画促進(状況調査、啓発講座開催など)

2. 行政分野における女性の参画促進(市女性職員スキルアップ研修など)

3. 労働分野における女性の参画促進(働く女性対象キャリアアップ及び就労継続支援講座)

4. 女性の参画促進に向けた意識啓発(情報誌発行など)

(7)女性の人材育成にかかる施策の充実

政策・方針決定過程への女性の参画を促進するため、必要なスキルを習得するための人材育成や情報提供を行うとともに、女性団体等の活動促進に努めます。

【主な取組】

1. 地域で活躍できる女性の人材育成(女性人材育成講座、UD・男女共同参画提案事業)

2. 女性団体等の活動促進(三遠南信地域女性交流事業、団体育成支援事業)

3. 女性リーダー育成のための学習機会の情報提供(研修情報発信)

固定的性別役割分担からの脱却

3 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進

現状と課題

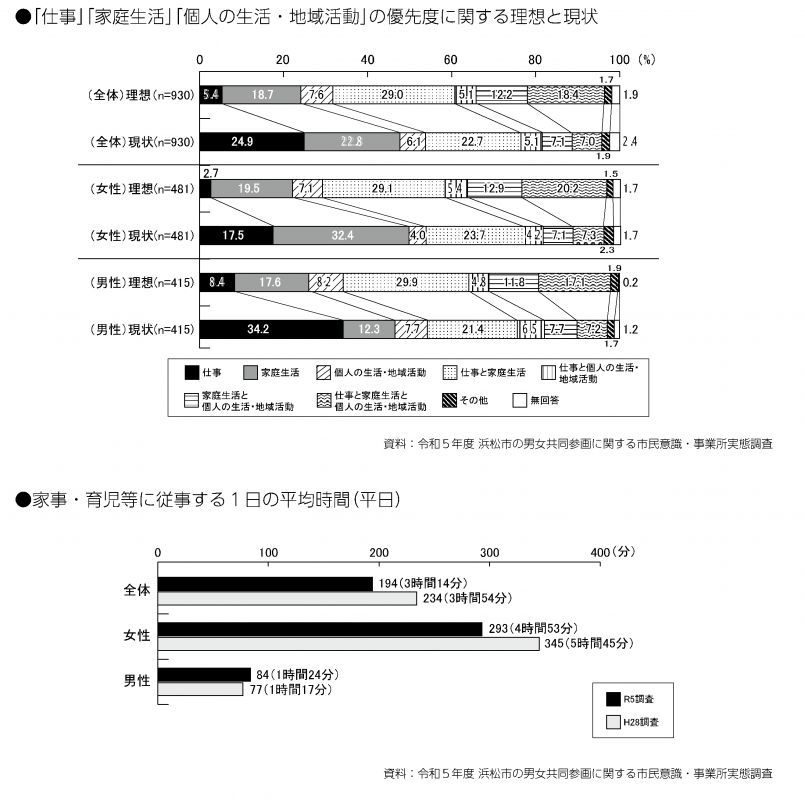

少子高齢化や共働き世帯の増加、個人の価値観の多様化が進む中で、ワーク・ライフ・バランスの実現は、性別にかかわらず一人ひとりが生き生きと活躍する社会づくりを進める上で、非常に重要なものであると考えます。しかしながら、令和5(2023)年度に行った市民意識調査では、「仕事と家庭生活」のバランスを理想と考えながらも、一方で「仕事」を優先せざるを得ない現状があるという理想と現状のギャップがあることがうかがえます。また、女性に比べて男性の家事・育児等に従事する時間が少なく、依然として家事・育児等の多くを女性が担っている現状があります。

それぞれが望むライフスタイルを実現するため、誰もが働きやすい職場環境づくりや男性の家事・育児参画の促進が求められます。

成果指標

| 項目 | 現状値(R5) | 目標値(R11) |

|---|---|---|

| ワーク・ライフ・バランス等推進事業所認証数 | 139社 | 200社 |

| 保育施設利用定員数※ | 17,455人 | 19,253人 |

| 放課後児童会利用定員数※ | 7,777人 |

9,261人 |

※浜松市こども計画(R7~11年度)より指標抽出

モニタリング指標

| 項目 | 現状値(R5) |

|---|---|

| 男性が平日に家事や育児等に従事する平均時間 | 1時間24分 |

基本的施策

(8)誰もが働きやすい職場環境づくりの支援

それぞれが望むライフスタイルを実現するため、ワーク・ライフ・バランスのとれた誰もが働きやすい職場環境づくりを支援します。

【主な取組】

1. ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進のための職場環境づくり支援(ワーク・ライフ・バランス等アドバイザー派遣事業、働き方改革セミナーなど)

2. ワーク・ライフ・バランスや女性活躍に関する情報発信(ワーク・ライフ・バランス等推進事業所認証事業)

(9)男性の家事・育児等への参画と理解の促進

家庭における男性の家事・育児等への参画を促すとともに、参画しやすい環境づくりや、男性が家事・育児等に参画することへの周囲の理解促進を図ります。

【主な取組】

1. 男性の家事・育児参画の啓発(男性の家事・育児参画促進のための講座・教室等の開催、イクボス研修など)

2. 男性の家事・育児参画に関する情報発信(情報誌発行)

(10)多様なニーズに対応した子育て・介護にかかる支援施策の充実

育児・介護者の負担軽減につながるよう、多様化する就業形態に対応した子育てサービスの提供や介護支援サービスの充実を図り、仕事との両立しやすい環境を整備します。

【主な取組】

1. 保育サービスの提供(保育所定員確保、病児・病後児保育事業など)

2. 子育てサービスの情報提供(子育て支援ひろば事業、子育て情報サイトぴっぴ)

3. 放課後児童会の運営(放課後児童会運営事業)

4. 介護の相談支援に関するサービス及び情報の提供(地域包括支援センター総合相談など)

4 労働の場における女性活躍の推進

現状と課題

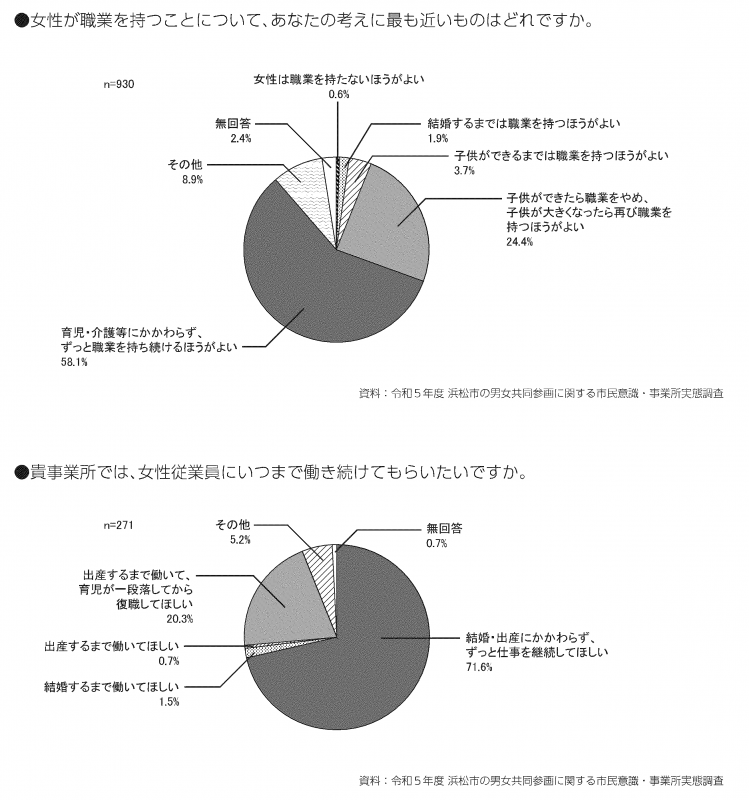

女性の就業意識が高くなっている反面、未だ家事・育児等の負担は女性に大きく偏っており、固定的性別役割分担意識は根強く残っています。また、少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化する中、事業所では女性従業員には結婚・出産等にかかわらず就労継続してもらい、労働力を確保しようとする傾向がうかがえます。

労働の場における女性の活躍推進を図る上で、女性が育児や介護にかかわらず就労継続できる環境の整備や、一旦退職した女性の再就職支援、女性が労働の場で自分らしく活躍できるためのキャリアアップ支援等が求められます。

成果指標

| 項目 | 現状値(R5) | 目標値(R11) |

|---|---|---|

| 市管理職員に占める女性の割合※ | 10.6% | 15%(R7) |

| 女性就労支援事業において市が支援した女性の就業率 | 55.0% |

60% |

※はままつ女性職員活躍応援プラン(R3~7年度)より指標抽出

モニタリング指標

| 項目 | 現状値(R5) |

|---|---|

| 女性起業者延べ数(起業家カフェ) | 301人 |

| 家族経営協定の延べ新規認定締結数 | 285件 |

基本的施策

(11)働く女性の能力発揮とキャリア形成のための支援

就業中の女性を対象に、知識の習得や意識の向上を図る学習機会等を提供し、働く女性のスキルアップやキャリア形成、継続就業を支援します。

【主な取組】

1. 女性のキャリア形成支援(キャリアアップ及び就労継続支援講座・研修など)

2. 女性が活躍できる職場環境づくり支援(ワーク・ライフ・バランス等アドバイザー派遣事業、地域企業の健康経営の促進)

(12)女性のチャレンジ・再チャレンジに向けた支援

再就職や起業に必要な知識・技術等の習得にかかる情報や学習機会を提供し、女性の希望に応じた働き方や再就職を支援します。

【主な取組】

1. 女性の再就職支援(女性就労支援事業など)

2. 女性の起業支援(はままつ起業家カフェ)

(13)農林水産業等における女性の参画促進

農林水産業等に従事する女性の参画を促すとともに、労働条件の適正化を支援します。

【主な取組】

1. 家族経営協定締結の啓発・支援(家族経営協定締結促進)

2. 農林水産業等における女性活躍の情報発信(ユニバーサル農業推進事業)

(14)労働に関する法律・制度の周知とハラスメント防止に向けた啓発

性別にかかわらず働きやすい職場環境づくりを促進するため、労働関連制度の情報提供や、職場でのハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ等)防止に向けた啓発に努めます。

【主な取組】

1. 職場におけるハラスメント防止啓発(出前講座・研修など)

2. 就労に関する法令や制度の周知(労働関連制度の周知啓発)

3. 労働相談事業の実施

3 安全・安心なくらしの実現

5 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の視点に立った健康支援

現状と課題

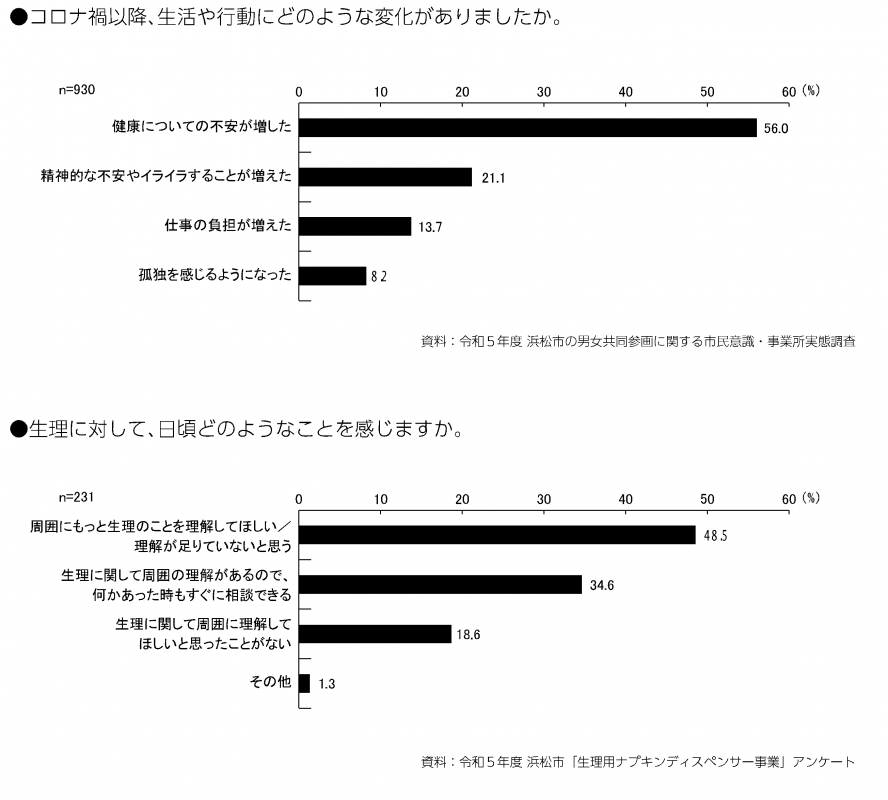

新型コロナウイルス感染症拡大は、市民生活に大きな影響を与えるとともに、今まで潜在化していた多くの課題を浮き彫りにしました。「生理の貧困」においては、生理用ナプキンを購入できないという経済的な生活困窮の問題だけでなく、女性特有の健康課題に対する周囲の理解不足や、女性自身も生理・妊娠・出産等について正しい知識を得られる環境が整っていないことが判明しました。また、令和2(2020)年に開始したパートナーシップ宣誓制度については、現在では全国の多くの自治体に広まっており、今後、制度の充実と性の多様性の更なる理解促進が求められます。

誰もが健康や性について正しい知識を得て、自分の健康や性のあり方を自分自身で決められるよう、様々な情報を得られやすい環境づくりや相談支援体制の構築が必要であると考えます。

成果指標

| 項目 | 現状値(R5) | 目標値(R11) |

|---|---|---|

| 乳がん検診受診率※ | 42.0% | 60% |

| 子宮頸がん検診受診率※ | 41.3% |

60% |

| リプロダクティブ・ヘルス/ライツ啓発事業の満足度 | 90.4% | 95% |

※第3次浜松市がん対策推進計画(R6~11年度)より指標抽出

モニタリング指標

| 項目 | 現状値(R5) |

|---|---|

| パートナーシップ宣誓制度の宣誓組数 | 89組 |

基本的施策

(15)生涯を通じたこころと体の健康支援

一人ひとりが自身の健康を保持していくために必要な、こころと体の健康支援をします。

【主な取組】

1. 疾病の早期発見・早期治療に向けた検診の実施(乳がん・子宮頸がん検診事業)

2. HIV/エイズ等の予防のための啓発(啓発・相談事業)

3. 自殺対策の推進(自殺対策連携会議、いのちをつなぐ手紙事業)

(16)健康課題に関する理解促進と支援

健康や妊娠・出産等について正しく理解し、自らの体のことは自分自身で決めることができるよう、啓発及び支援に努めます。

【主な取組】

1. 女性特有の健康課題に関する啓発及び情報発信(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ啓発事業、地域企業の健康経営の促進、生理用品を取得しやすい環境づくりなど)

2. 相談支援体制の充実(女性の健康相談、こども家庭センター、こころのほっとライン、男性相談など)

3. 妊娠・出産等に関する支援(不妊治療費(先進医療費)支援事業、妊婦・産婦健康診査、はますくヘルパー利用事業)

(17)性を正しく理解するための啓発と相談

性について正しく理解し、自らの性を尊重することができるよう、包括的な教育と意識啓発及び相談支援に努めます。

【主な取組】

1. 性に関する正しい理解に向けた包括的な教育及び啓発(啓発講座の開催など)

2. 性別に関係なく相談できる相談窓口の設置(あいホール相談室)

(18)性の多様性の理解促進

一人ひとりの性を認め合い、誰もが自分らしくいられるよう、多様な性のあり方について理解の促進に努めます。

【主な取組】

1. 性の多様性の理解促進のための啓発(各種講座・研修会の開催など)

2. パートナーシップ宣誓制度による理解促進

3. 学校教育における性の多様性の理解促進(職員研修など)

6 生活に困難を抱える人への支援

現状と課題

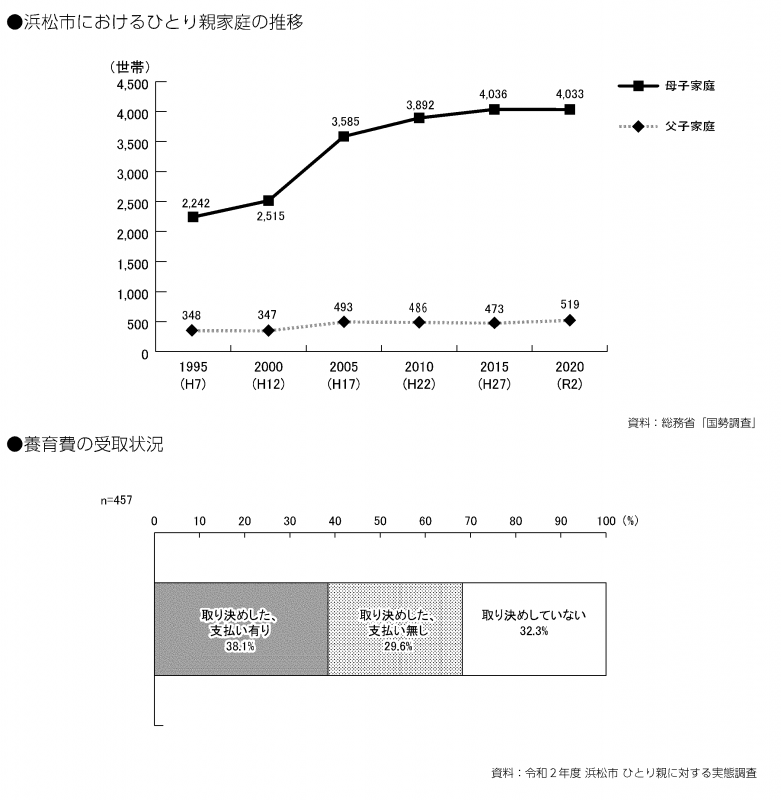

人口減少や少子高齢化、結婚・離婚等に対する意識の変化が進む中、非正規雇用や単身世帯、ひとり親世帯が増加し、不安定雇用や収入格差による生活困窮、社会的孤立など、市民が抱える困難は複雑化しています。特に母子家庭世帯は、非正規雇用の割合が高く平均年収も低い水準にあることに加え、養育費の確保においても問題を抱えやすい傾向にあります。また、貧困の次世代への連鎖を断ち切るため、若年層に対する支援も重要であると考えます。

ひとり親家庭や高齢者であること、障がいがあること、外国人であることに加え、女性であることで複合的な困難を抱える場合も多く、背景には様々な要因が複雑に絡み合っていることがあります。それぞれの実情に応じたきめ細かな支援が求められます。

成果指標

| 項目 | 現状値(R5) | 目標値(R11) |

|---|---|---|

| ひとり親家庭で孤立していると感じている人の割合※ | - | 減少 |

※浜松市こども計画(R7~11年度)より指標抽出(R7年度調査結果を基に目標値設定予定)

モニタリング指標

| 項目 | 現状値(R5) |

|---|---|

| 女性のための法律相談の相談件数 | 123件 |

基本的施策

(19)ひとり親家庭等の自立支援

ひとり家庭等が自立した生活を送ることができるよう、就業のための支援や相談体制の充実を図ります。

【主な取組】

1. ひとり親家庭等の自立支援と生活意欲の向上(高等職業訓練促進給付金、養育費取決支援金・養育費確保支援金、ひとり親家庭等生活向上事業など)

2. 支援制度や相談窓口に関する情報発信(ひとり親サポートセンター、子ども若者総合相談センター運営事業など)

(20)生活困窮者、孤独・孤立者の自立支援

生活困窮者及び孤独・孤立者が自立した生活を送ることができるよう、また、貧困の連鎖に陥らないよう、支援や相談体制の充実を図ります。

【主な取組】

1. 生活困窮者、孤独・孤立者における貧困の連鎖の防止支援(はままつ子どもの学習教室ほか)

2. 生活困窮者、孤独・孤立者に対する相談支援(生活困窮者自立支援事業、重層的支援体制整備事業、地域若者サポートステーションはままつ事業)

(21)女性であることで複合的な困難を抱える人への支援

ひとり親家庭・生活困窮者・高齢者・障がい者・外国人であることなど、様々な問題を背景に複合的な困難を抱えている女性に対する支援を行います。

【主な取組】

1. 女性への相談支援(女性相談支援員による相談支援、女性法律相談、関係機関支援連携会議など)

2. 高齢者・障がい者等への相談支援(地域包括支援センター総合相談、障害者相談支援事業)

3. 外国人市民への生活支援(多文化共生センター運営事業)

4. 複合差別に対する理解促進(研修会の開催)

7 ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶

現状と課題

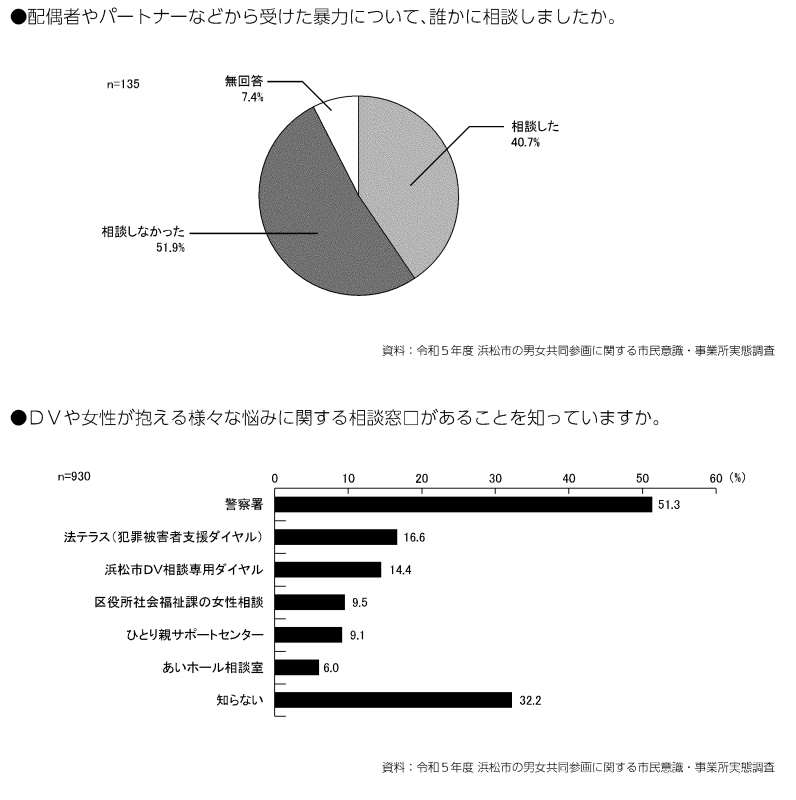

ジェンダーに基づくあらゆる暴力は、男女共同参画社会の形成を阻む大きな要因となっています。令和5(2023)年度に実施した市民意識調査では、配偶者やパートナーから受けた暴力について、誰にも相談をしなかった人の割合は51.9%であり、誰かに相談をした人の割合40.7%を上回る結果となりました。相談しなかった理由についても、「自分さえ我慢すればよい」「相談しても無駄」と考える傾向があり、被害の潜在化が懸念されます。また、DV被害に関する公的機関の相談窓口の認知度は、警察署を除くといずれも低い状況であることが分かりました。

DV被害や様々な問題が潜在化し、さらに被害が大きくなることを防ぐため、被害者を早期に発見し、速やかに支援につなぐことが重要です。そのためには、相談支援機関に関する情報の周知や、DV防止のための意識啓発が求められます。

成果指標

| 項目 | 現状値(R5) | 目標値(R11) |

|---|---|---|

| DV及びデートDV防止啓発講座の受講者数 | 1,720人 | 5年間累計7,500人 |

モニタリング指標

| 項目 | 現状値(R5) |

|---|---|

| DV相談専用ダイヤルにおける相談件数 | 198件 |

基本的施策

(22)DVや性暴力等の防止に向けた意識啓発と情報発信

DVや性暴力等は人権侵害であるという理解を深めるための教育や、相談窓口及び支援に関する情報の発信に努めます。

【主な取組】

1. 女性の人権尊重意識の啓発(講座・研修会の開催)

2. 若年層へのデートDV防止啓発(デートDV防止啓発出前講座)

3. DV防止や性的同意の重要性等の啓発(女性に対する暴力をなくす運動など)

4. 支援制度や相談窓口等に関する情報発信(啓発リーフレット・相談窓口周知カード配布など)

(23)被害者の相談支援体制の充実

相談支援機関が連携し、暴力の被害が潜在化しないよう、被害者を早期に発見して相談支援に繋ぐとともに、相談支援体制の充実を図ります。

【主な取組】

1. DVや性暴力等被害者の早期発見(DV相談専用ダイヤル、あいホール相談室など)

2. DV等相談員研修の実施(研修会の開催)

3. 関係機関による連携支援(関係機関支援連携会議など)

(24)被害者の自立に向けた支援の充実

深刻な状況にある被害者の一時避難や、社会的自立に向けた支援の充実を図ります。

【主な取組】

1. DV・性暴力被害者の自立支援(DV相談関連証明書発行事務、犯罪被害者等支援事業(見舞金・助成金))

2. 女性支援事業の実施(女性相談支援員による相談支援)

3. 被害者の一時保護のための支援(DV被害者一時保護支援事業)

4. 被害者の個人情報の保護(住民基本台帳事務における支援措置)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください