緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2025年2月18日

テーマ展「遠江の地誌」

平成25年(2013年)は、奈良時代の日本諸国の地誌「風土記」編纂事業が命じられてから1300周年にあたります。また浜松地域では、正徳3年(1713年)に諏訪神社(現在の五社・諏訪神社)の神官で、国学者でもあった杉浦国頭によって、浜松地域の地誌「曳駒拾遺」が編纂されてから300周年にあたる年でもあります。そこで、平成25年(度)が「風土記」編纂1300周年、「曳駒拾遺」編纂300周年の節目を迎える年であることを機会として、浜松地域の古代から現代に至るまで、地名や名所、旧跡、産物などに対して地域の人々がどのように向き合ってきたかを、郷土の地誌からご紹介していきます。

開催概要

|

開催期間 |

平成26年2月8日(土曜日)~3月16日(日曜日) |

|---|---|

|

開催場所 |

浜松市博物館特別展示室 |

|

開館時間 |

午前9時~午後5時 |

|

期間中の休館日 |

2月10日・12日・17日・24日、3月3日・10日 |

展示資料

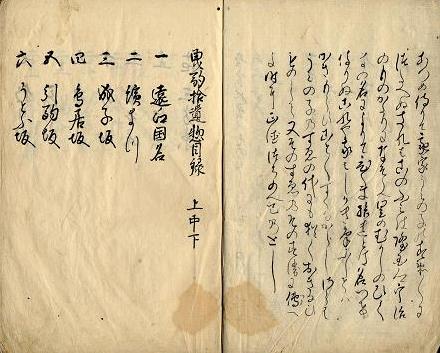

曳駒拾遺尽(天保二年・1831年)

浜松住人大見忠胤が「曳駒拾遺」を写した資料です。

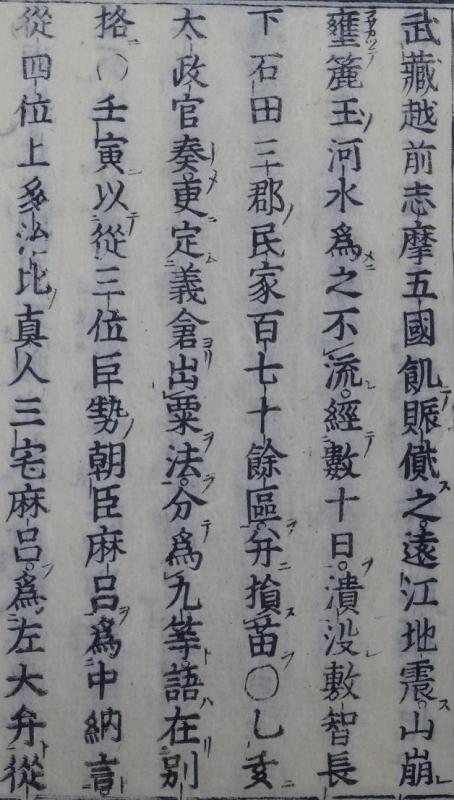

続日本紀(明暦三年・1657年の写)

和銅六年(713年)に「風土記」編纂の勅が出されたことが書かれています。

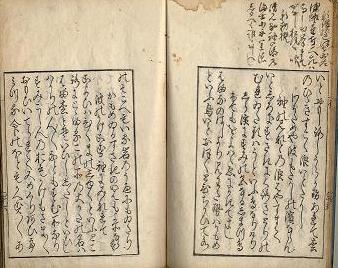

十六夜日記(万治二年・1659年の写)

阿仏尼の日記で、「浜名橋」を渡り、曳馬宿に滞在したことが書かれています。

今切変遷図(江戸後期~末期、姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館所蔵)

古代から江戸中期までの、今切口の様子がどう変わっていったかがわかる絵図です。

颯々の松と「濵松名称起源颯々之松」の碑

現在浜松八幡宮の境内にあります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください