緊急情報

ここから本文です。

更新日:2023年3月24日

重要文化財中村家住宅-紹介

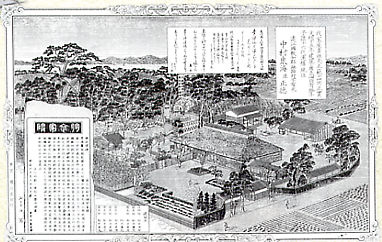

銅版画

明治25年に発行された銅版画で、長屋門脇の土塀、天神宮、裏門付近などが現在と変わっている。

中村家の歴史

中村家の初代中村正範は源範頼の末裔の武士で大和国広瀬郡中村郷に住んだ。文明13年(1481)には、14代正實が今川氏に招かれ、遠江国磐田郡大橋郷に領地を賜り、その後、敷知郡和田、平松、宇布見、山崎、大白須の五か荘が与えられ、文明15年(1483)に宇布見に屋敷を構えた。16世紀の今川氏の時代には、同氏の家臣で代官を勤め、浜名湖の軍船を支配した。

永禄11年(1568)に徳川家康が遠江に入国した時、18代正吉は船を出して迎えるなどの御用を果たし、徳川氏に仕え今切軍船兵糧奉行や代官を勤めていた。こうした関係から天正2年(1574)2月8日に徳川家康の側室お万の方が家康の第二子である於義丸(後の結城秀康)を当屋敷で出産し、その時の胞衣(後産)を埋めた胞衣塚が現存している。

中村家・主屋

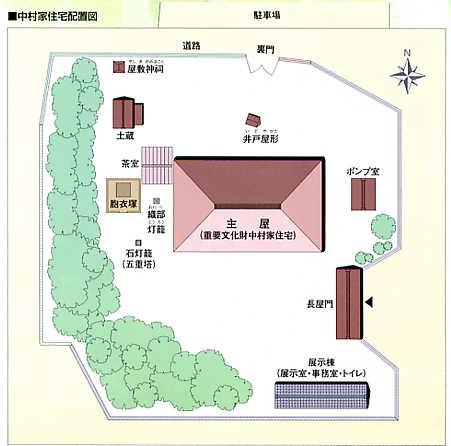

約3,000平米の敷地内にある寄棟造葦葺平屋建てで、桁行(間口)21.3m、梁間(奥行)11.2m、平面積238.7平米である。

棟通りと梁間方向中央の柱通りを揃え、これを境として、桁行方向に部屋が食い違いの配置になっているという特徴がある。

主屋の構造は、側柱(外回りの柱)は省略なく、部屋境は2か所を除いて柱を1間ごとに、楚石の上に直接立て、おもに貫(ぬき)で相互の連結がはかられている。

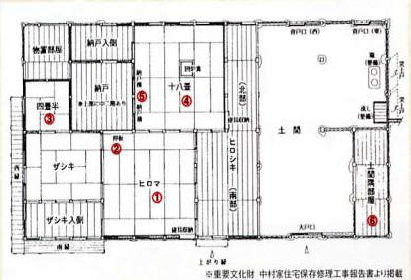

平面図

- 建築年代…茅葺きの材料は葭(よし)、大棟に使われていた鳥衾と貞享5年(1688年)の箆書きがある鬼瓦の取合いが一致することから、主屋の建築年代はその頃と考えられる。

- 戸口…南側に大戸口、高い位置にある入口、北口に二ヶ所の戸口がある。これらは機能的な理由でなく、身分によって出入口に厳格な区別がされていたことを示していると考えられ、高い位置にある入口が最も身分の高い人物の入口として使用された。かってあった式台も同様。

- 梁…柱に鼻栓差しにしたものを可能な限り「井」「キ」の字状に組んでいる。

- 柱…床上で棟の南側の部屋の、大部分の柱に面取りがされているが、北側はされていない。これにより南側は公的、北側は私的・日常的空間というように区別されていたと考えられる。

長屋門

江戸時代、式台や玄関と同じく一定の格式を持った家に建てられていた。家相図には南向きに位置しているが現在は東向きとなっている。棟木には安永4年(1775年)と記されている。

胞衣塚

結城秀康がこの中村家で生まれ、その胞衣(えな)を埋めた塚。塚上の梅の木は、徳川家康のお手植えと伝えられ数代を経ている。

室内の様子

配置図

お問い合わせ

重要文化財中村家

〒431-0102 浜松市中央区雄踏町宇布見4912番地の1

電話番号:053-596-5585・ファクス番号:053-596-5585

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください