緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年10月1日

第3章 土地利用の運用方針

1土地利用の運用の視点

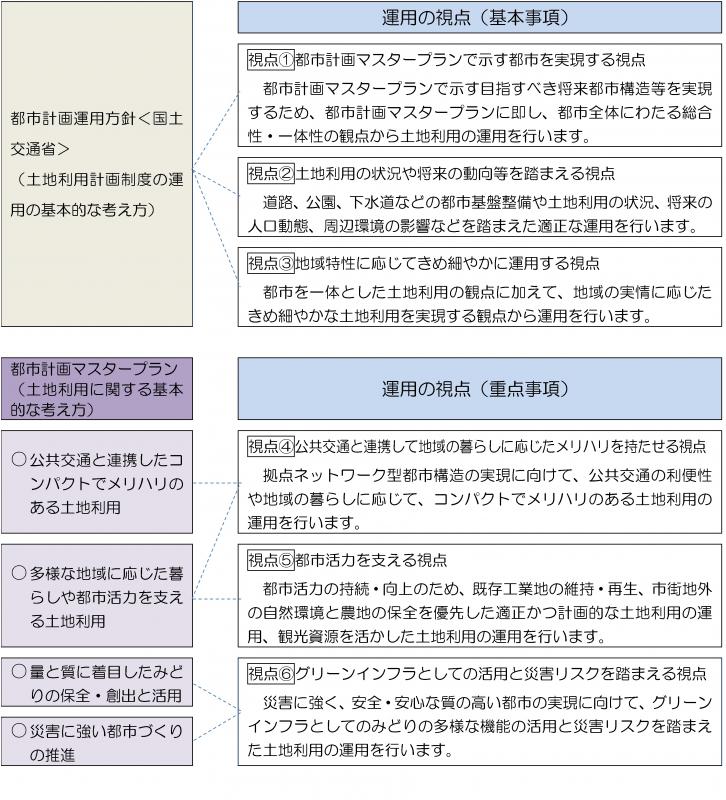

土地利用計画制度の運用は、本方針の目的や位置づけで示したとおり、都市計画マスタープランに即して行うものですが、都市計画マスタープランの長期的な展望に立った都市計画の理念、目標、方針等を実現するためには、地域の実情を踏まえた段階的な運用や、地域特性に応じたよりきめ細やかな運用が必要です。

そこで、運用の視点の設定にあたっては、用途地域などの土地利用計画制度の運用の趣旨や基本的な考え方から基本事項を整理するとともに、浜松市都市計画マスタープランの分野別の方針のうち、土地利用計画制度の運用に関係する分野の基本的な考え方から重点事項を整理しました。

<都市計画マスタープランと運用の視点の関係>

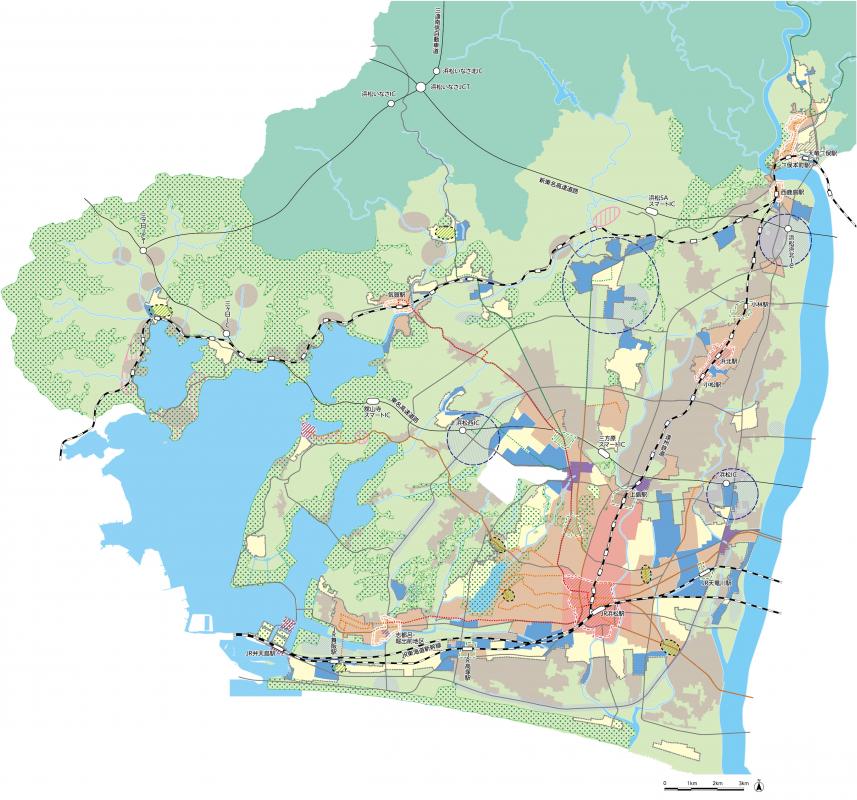

2土地利用の運用方針図

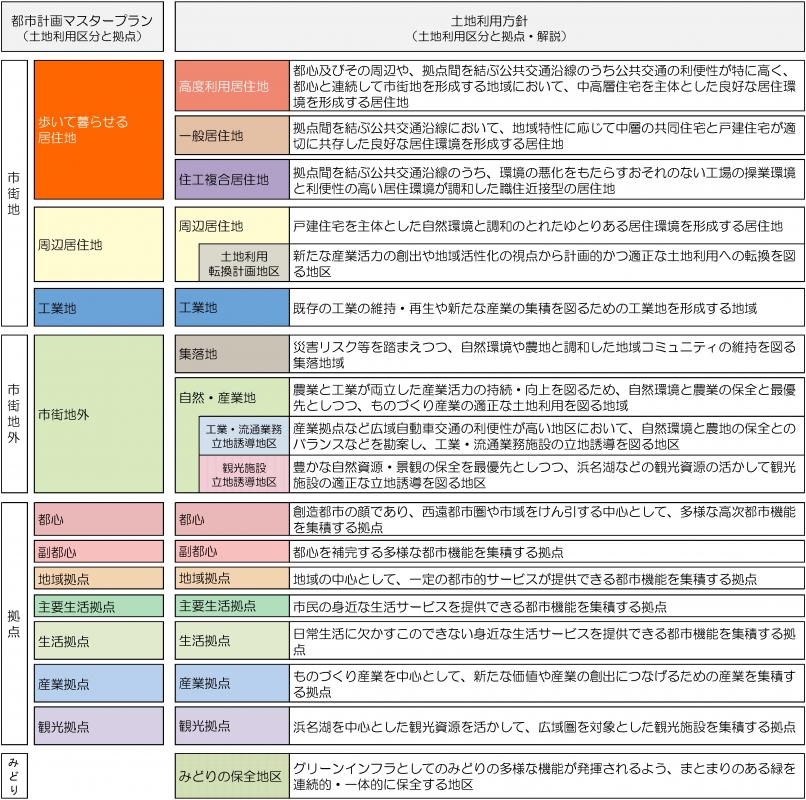

都市計画マスタープランや運用の視点に基づき、土地利用計画制度の適切な運用を進めるため、前節で整理した6つの視点から方針図を構成するための考え方を整理し、本方針における土地利用の運用方針図を定めます。

<方針図を構成するための考え方>

1 都市計画マスタープランを基本とする

都市計画マスタープランの土地利用方針図を基本とした土地利用区分とし、都市計画マスタープランに示す目指すべき将来都市構造を実現するための土地利用の運用を行います。

2 周辺環境等を踏まえて区分する

「歩いて暮らせる居住地(居住誘導区域)」のうち、「住工複合居住地」を区分し、防衛施設の近接性などの周辺環境の影響や、住工の共存する土地利用状況等を踏まえた土地利用の運用を行います。

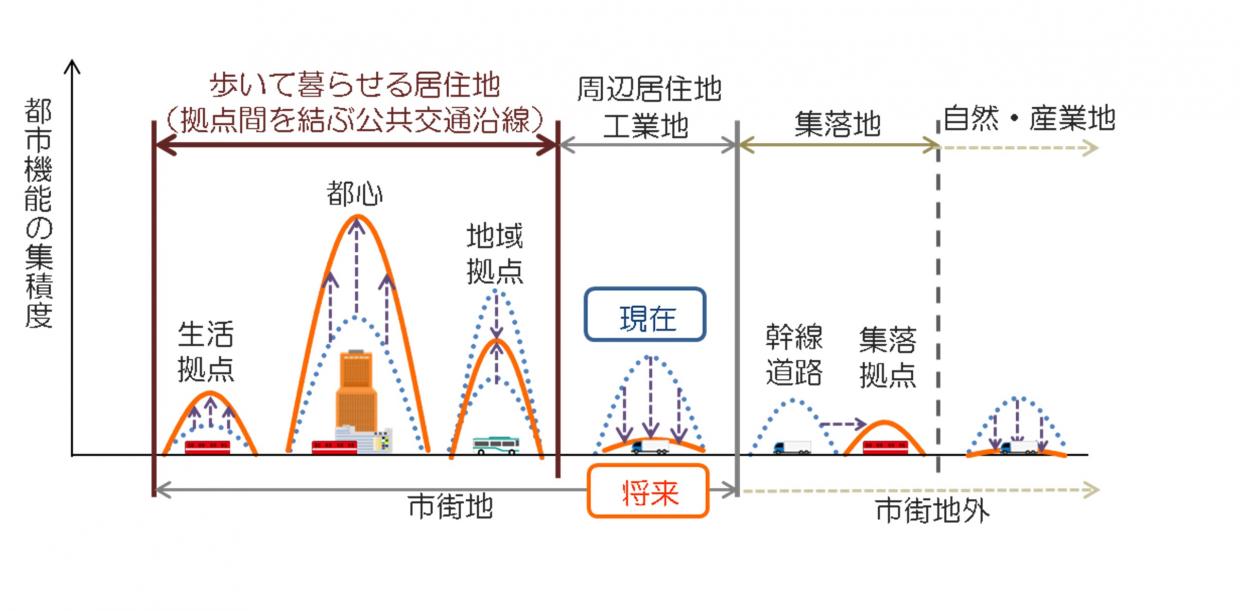

3 拠点の階層性に応じた都市機能の集積を図る

拠点ネットワーク型都市構造の実現、都心の賑わい再生に向けて、都心や各拠点、居住地、集落地において役割分担と地域特性に応じた都市機能の集積を図るための商業系土地利用の運用を行います。

このため、市街地では、都心や各拠点、居住地の沿道地域など、それぞれの役割に応じたサービスが提供されるよう、拠点の階層性に応じた都市機能の集積を図る運用を行います。

また、市街地外では、集落としてふさわしい生活サービスを維持されるよう、無秩序な都市機能の拡散を抑制するとともに、集落拠点形成に向けた土地利用の運用を行います。

4 公共交通の利便性や都市機能の近接性に応じて区分する

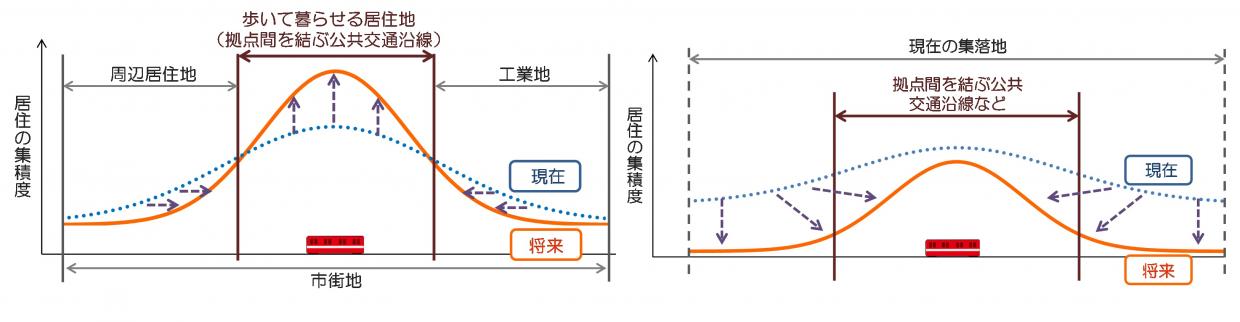

拠点ネットワーク型都市構造の実現に向けて、都市全体にわたり、公共交通の利便性や都市機能の近接性に応じてコンパクトでメリハリのある住居系土地利用の運用を行います。

このため、市街地では「歩いて暮らせる居住地」において、公共交通利便性の特に高い鉄道沿線と都心及びその周辺において共同住宅などの高度利用を図る「高度利用居住地」と、その他公共交通沿線において共同住宅と戸建て住宅が共存する「一般居住地」に区分し、都市基盤整備の状況等を考慮しつつ、公共交通の利便性に応じて居住の集積を高める運用を行います。

市街地外では、既存集落が広範囲に分布している状況を踏まえて、本格化する人口減少に対応してコンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、段階的に居住の集約・縮小を図る運用を行います。

そこで、当面においては、現在の大規模な既存集落がある「集落地」と、都市活力の持続・向上のための市街地外の自然環境と農地の保全を優先しつつ、適正かつ計画的な土地利用を図る「自然・産業地」に区分し、無秩序な居住の拡散を防止しつつ、集落地としてふさわしい居住を誘導します。また、本格化する人口減少下においても集落のコミュニティ維持が図られるよう、「拠点間を結ぶ公共交通沿線」などを中心に集約を図る運用を行います。

5 工業・流通業務施設や観光施設の適正な立地誘導を図る地区を配置する

<工業系土地利用>

拠点ネットワーク型都市構造の実現、本市の発展を支えてきたものづくりをはじめとする産業活力の維持・向上に向けて、既存工業地の維持・再生や自然環境と農地の保全を優先しつつ、交通利便性を活かした工業系土地利用の運用を行います。このため、工業地では、職住近接や既存の操業環境・都市基盤の活用による効率性を活かし、既存工業地の維持・再生を図るための土地利用の運用を行います。

自然・産業地では、無秩序な都市的土地利用を抑制し、良好な自然環境・農地の保全を最優先とすることを基本とします。産業拠点など広域自動車交通の利便性が高い地区へ集約化が図られるよう土地利用の運用を維持しつつ、産業の動向及びそれに必要な土地の需要に応じた新規工業地の整備に合わせて暫定的な土地利用運用の適正化を図ります。

<観光系土地利用>

観光交流の促進に向けて、「観光施設立地誘導地区」を配置し、豊かな自然環境・景観の保全を最優先としつつ、浜名湖などの観光・レクリエーション機能を活かした観光系土地利用の運用を行います。

6 グリーンインフラとしてのみどりの保全・活用を図る地域を配置する

グリーンインフラとしてのみどりの多様な機能を活用するため、「みどりの保全地区」を配置し、積極的なみどりの保全・活用を図ります。

7 災害リスクを踏まえて都市機能や居住を誘導する

安全・安心なコンパクトな都市の実現に向けて、都市機能を誘導する拠点や居住を誘導・集約する居住地、集落地では災害リスクを踏まえた土地利用の運用を行います。

<考え方と方針図の関係>

<土地利用の運用方針図>

3土地利用計画制度の運用方針

土地利用計画制度の運用方針は、前節の視点を踏まえ、都市計画マスタープランに示す土地利用の基本方針に従って、以下の5つの方針を示します。

1 コンパクトな都市づくりのための運用方針<区域区分の運用方針>

2 都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための運用方針<市街地の商業・業務系土地利用の運用方針>

3 地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた運用方針<市街地の住居系土地利用の運用方針>

4 既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた運用方針<市街地の工業系土地利用の運用方針>

5 自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた運用方針<市街地外の運用方針>

(1)コンパクトな都市づくりのための運用方針【区域区分の運用方針】

1.現状・課題

区域区分制度により計画的な市街地形成の一定の役割を果たしてきたものの、当初決定以前からの居住と産業機能の拡散や、これまでの開発許可制度の運用により市街化調整区域に多くの人口を有する低密度に拡散した都市が形成されています。

一方で、本市は既に人口減少下にあり、このままでは一定の人口密度に支えられてきた生活サービスの維持が将来的に困難になる恐れがあるとともに、都市的土地利用の無秩序な拡散に伴う生活環境・営農環境の悪化や、道路、下水道などの公共施設の維持管理・更新費の増大が懸念されます。

また、市街化調整区域では農地や森林などの自然環境が減少し、自然環境が有する雨水の流出抑制機能等の低下が懸念されるとともに、気候変動等により近年増加している水災害の頻発化・激甚化の懸念が高まっています。

2.運用方針

コンパクトでメリハリのある土地利用の推進、計画的な都市基盤整備による良好な市街地の形成、安全・安心な都市の形成、グリーンインフラとしての自然環境と農地の保全・活用などのため、引き続き区域区分を堅持し、以下の考え方のもとで制度運用を進めます。

1)市街化区域から市街化調整区域への編入

市街地外に拡散した居住を市街地に人口を誘導する考え方のもと、原則、現在の市街化区域の規模を維持します。

なお、災害発生のおそれのある土地の区域については、浜松市立地適正化計画における防災指針(浜松市防災都市づくり計画)において災害リスク等の評価を行い、市街化調整区域への編入を必要に応じて検討します。

2)市街化調整区域から市街化区域への編入

コンパクトな都市づくりの推進、グリーンインフラとしての機能を有する自然環境・農地の保全のため、原則、市街化調整区域から市街化区域への編入は行わないものとします。

ただし、将来の人口や産業の動向及びそれに必要な土地の需要の適切な見通しなどを総合的に勘案した中で、拠点ネットワーク型都市構造の実現に資する位置に限定して、必要に応じて検討します。

(2)都心や各拠点の役割と地域特性に応じた都市機能の集積のための運用方針【市街地の商業・業務系土地利用の運用方針】

1.現状・課題

工業地や郊外部のロードサイドにおける商業集積、拠点等における大規模集客施設の立地、各地における用途制限を超える機能が一体となった集客施設の複数棟の立地など、拠点や地域の役割を超える過度な都市機能の集積や無秩序な拡散が進むことにより都心や都市構造に影響を及ぼしています。

都心では、街区・敷地の規模や区画道路の構造が不十分なため土地の高度利用・有効活用が図りにくい状況にあります。

また、近年、共同住宅等の用途に供する建築物が増加傾向にあり、このまま都市機能を伴わない過度な居住の誘導が進むと更なる都市機能の低下、賑わいの喪失が懸念されるとともに、将来的な土地利用転換が困難となる恐れがあります。

2.運用方針

<市街地全体>

無秩序な都市機能の拡散を抑制し、都心や拠点などへの役割分担や地域特性に応じた都市機能の集積を図るための適切な制度運用を進めます。

用途地域は、拠点ネットワーク型都市構造を実現するための都市機能の適正な配置と密度構成の観点から定めるとともに、中長期においては、特別用途地区などを組み合わせることにより、市街地全体にわたる商業施設の配置・規模の適正化を図ります。

誘導施策として、特定用途誘導地区を定めることにより、都心や各拠点への都市機能の誘導を図るとともに、公共貢献に応じた容積率緩和制度の運用方針を定め、地域特性に応じて敷地集約化・大街区化の促進、良好な都市空間の創出、都市機能等を備えた良質な民間都市開発の誘導などが図られるよう制度運用を進めます。

<都心>

都心としてふさわしい多様な高次都市機能を集積するため、用途地域は都心内の各ゾーンの特性に応じて適切な容積率を指定するとともに、特定用途誘導地区、特別用途地区等を活用して都市機能を主とした機能集積を図るための制度運用を進めます。

<その他の地域>

旧来の自動車交通を主体とした土地利用計画をもとに定めた近隣商業地域は、公共交通を主体とした拠点ネットワーク型都市構造の土地利用計画との整合を図るため、用途地域の必要な見直しを行います。

(3)地域の暮らしに応じた良好な居住環境の形成に向けた運用方針【市街地の住居系土地利用の運用方針】

1.現状・課題

人口減少下にあって市街地や歩いて暮らせる居住地では人口が減少に転じ空き家が増加する一方で、周辺居住地や工業地では人口が増加し、住宅及び共同住宅が増加するなど、都市の空洞化、低密度化、スポンジ化が進行しています。

このまま人口が減少し居住の低密度化が進行すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供が将来困難になる恐れがあります。

また、歩いて暮らせる居住地及び周辺居住地の第1種住居地域では住工が混在する状況にあり、騒音などの環境問題が依然として生じています。

2.運用方針

<市街地全体>

本格化する人口減少に対応し、都市全体にわたるコンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、市街地外の居住の集約・縮小と連動しながら、各居住地としてふさわしい居住の誘導が図られるよう段階的な制度運用を進めます。

用途地域は、居住地区分を基本として市街地全体の適正な配置と密度構成の観点から設定するとともに、高度地区や特別用途地区などを併せて定めることにより、市街地全体にわたる居住のメリハリ化、地域特性に応じた良好な居住環境の形成を進めます。

<高度利用居住地>

高い公共交通の利便性や都心の都市機能との近接性を活かした中高層住宅を主体とした良好な居住環境を形成するための制度運用を進めます。

用途地域は、現在の指定を当面維持しつつ、都市基盤整備の状況に応じて土地の高度利用・有効活用が図られるよう必要な見直しを検討します。

容積率・建ぺい率は、都市基盤整備の状況に応じて中密度から高密度の住居系土地利用を誘導するための指定を行います。

<周辺居住地>

戸建住宅を主体とした自然環境と調和のとれたゆとりある居住環境の形成を図る地域としてふさわしい居住を誘導するための制度運用を進めます。

そこで、中長期的には、低密度な住居系土地利用を誘導するため、低層住居専用地域等への用途地域の変更や高度地区による高さの最高限度の設定など、必要な制度の見直しを行います。

(4)既存工業地の維持・再生と産業拠点の形成に向けた運用方針【市街地の工業系土地利用の運用方針】

1.現状・課題

工業地域及び準工業地域では、新たに立地した住宅や商業施設との環境摩擦により既存工場が転出し、産業の空洞化を招くとともに、工場跡地では住宅・共同住宅、集客施設への用途転換が急激に進んでいます。

工業地域及び準工業地域における住宅地化・商業地化は、市街地では都市機能と居住の拡散を招き、都心や都市構造に影響を及ぼすとともに、中でも工業地では工業地としての都市施設の計画を超える交通量の集中による交通渋滞の発生や、新たに立地した住宅との騒音等の環境問題の発生、それらに伴う既存工場の操業環境の悪化など、周辺環境に影響を及ぼしています。

2.運用方針

<工業地全体>

工業地では、本市の発展を支えてきたものづくり産業の持続・向上を図るため、ものづくりを中心とする既存の工業の維持・再生や新たな産業の集積を図ることを基本とした制度運用を進めます。

用途地域は、総合的な土地利用計画のもと、工業生産活動の増進、公害発生の防止、住宅の混在などを勘案した中で、工業専用地域、工業地域又は準工業地域の用途地域と容積率・建ぺい率を適切に定めます。

工業専用地域

良好な操業環境が引き続き確保されるよう、当面は、現在の用途地域と容積率・建ぺい率の指定を維持するとともに、特別用途地区を活用し、将来的な商業地化を防止するための制度運用を進めます。

新たに計画的に整備する工業地は、住居専用地域との隣接に配慮しつつ、工業専用地域を定めることを基本とします。

工業地域・準工業地域

当面は、現在の用途地域と容積率・建ぺい率を基本的に維持するとともに、特別用途地区を活用し、各地区の既存工場の立地等の土地利用状況等に応じて住宅地化、商業地化に対応するための適切な制度運用を進めます。

ただし、主要生活拠点の鉄道駅周辺地区については、既存工場の立地等の土地利用状況等を踏まえて、拠点ネットワーク型都市構造の実現の観点から、商業系又は住居系用途地域への変更について検討を行います。

(5)自然環境・農地の保全と都市のコンパクト化の推進に向けた運用方針【市街地外の土地利用の運用方針】

1.全般

1)現状・課題

市街化調整区域ではこれまでの制度運用により、本市が人口減少に転じて以降も、都市的土地利用の無秩序な拡散が進行し、自然環境・農地の減少、住工混在による生活環境や営農環境の悪化、後追い的で非効率な公共投資が生じるとともに、市街化区域では都市の空洞化、スポンジ化が進行しています。

2)運用方針

本格化する人口減少に対応した都市全体にわたるコンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、自然環境・農地の保全、良好な環境の確保、効率的な都市経営等の観点を踏まえて、市街地外における更なる都市的土地利用を抑制するとともに、拡散・拡大した都市的土地利用を段階的に公共交通沿線などに集約・縮小が図られるよう、土地利用区分に応じた適切な制度運用を進めます。

そこで、住民発意による申出制度については、市街化区域のみで運用することとし、関連する条例については必要な見直しを行います。

2.商業・業務系土地利用

1)現状・課題

これまでの本市の運用により、広域の住民が利用する幹線道路の沿道地域に飲食店や大規模小売店舗などが集積し、市街化調整区域でロードサイドショップの集積地が形成されています。さらに、公共公益施設は、市街化区域に近接・隣接する地域への立地が散見されます。

このような市街化調整区域における無秩序な都市機能の拡散が進行することにより、都心や都市構造に影響を及ぼすとともに、このまま市街化調整区域に都市機能の拡散が進行したまま人口が減少すれば、市街化調整区域においても集落の身近な生活サービスやコミュニティの維持が将来困難になる恐れがあります。

2)運用方針

市街地外における無秩序な都市機能の拡散を防止しするとともに、集落地に必要な生活サービスが維持されるよう、都心や拠点などへの役割や機能分担に応じた都市機能の誘導を図るための制度運用を段階的に進めます。

このため、当面は、一定規模以上の集客施設の新規立地を防止するため、線引き前宅地の利用による新規立地に関する運用を見直します。

中長期においては、飲食店を中心としたロードサイドショップの集積、集客施設の立地、市街地の近接・隣接地における公共公益施設の立地などの課題に対応するための見直しを検討します。

3.住居系土地利用

1)現状・課題

現在の人口減少下にあっても市街化調整区域で住宅用地が増加しており、集落制度を運用している市街地縁辺集落エリア、大規模既存集落エリアをはじめ、大規模既存集落エリア外においても線引き前宅地制度や分家住宅制度などにより戸建住宅、共同住宅の建築ができること等に起因しています。

また、市街地縁辺集落制度では、申請者の要件を問わないことに加え、共同住宅や長屋住宅が建築可能であることから、市街化区域からの転入がみられます。これにより、市街化調整区域では全域にわたる居住の拡散による自然環境や農地の減少、インフラ投資の効率の低下が生じる一方で、市街化区域では人口の減少、空き家・空き地の発生など、都市の外延的拡大、空洞化が進行しています。

2)運用方針

本格化する人口減少に対応してコンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、中長期にかけて段階的に公共交通の利便性の高いエリアなどを中心に居住の集約を図るための制度運用を進めます。

<集落地>

コンパクトでメリハリのある土地利用を推進するため、地域コミュニティの維持を考慮しつつ、集落としてふさわしいやすらぎのある生活環境が確保されるよう、中長期にかけて段階的に公共交通の利便性の高いエリアなどを中心に居住の集約を図るための制度運用を進めます。

このため、当面は、現在の大規模既存集落の区域を集落地とし、人口減少化においても集落地内の地域コミュニティの維持を図るため、市街地縁辺集落制度、大規模既存集落制度、承継制度等を見直し、集落地へ居住を集約します。

中長期においては、拠点ネットワーク型都市構造の実現に向けて、本格化する人口減少への対応などの観点から、市街地外における居住の拡散防止、公共交通の利便性の高いエリアなどを中心に居住の集約が図られるよう、集落制度等の必要な見直しを検討します。

<自然・産業地>

自然環境・農地の保全を最優先とし、地域に応じた良好な営農環境とその営みを支える生活環境を確保するため、居住の拡散を防止するための制度運用を進めます。

このため、当面は許可宅地の宅地分譲の廃止を踏まえた見直しを行うとともに、中長期では居住の拡散の要因となっている集落制度などの各種制度と合わせて段階的に土地利用のゾーニングに応じた適切な運用の見直しを検討します。

また、集落制度の見直しと併せて居住の更なる拡散や空き家の発生、営農環境の悪化等の課題に対応した運用の見直しを検討します。

4.工業系土地利用

1)現状・課題

本市では区域区分の決定前から広範囲に工場が立地し、現在においても市外への企業流出防止や新規企業誘致のために、これまでの制度運用を進めてきたため、多くの工場が市街化調整区域に立地し、現在も増加しています。

こうした運用により、近年、減少傾向にあった製造業出荷額等が増加に転じるなど、産業活力の維持・向上に貢献している一方で、工場等の立地の増加に伴う自然環境や農地の減少、工場等が無秩序に立地することに伴う住工混在による生活環境や工場等の操業環境の悪化、騒音等の環境問題などの周辺環境への影響、インフラ投資の効率の低下、といった新たな都市課題が生じています。

2)運用方針

拠点ネットワーク型都市構造の実現、本市の発展を支えてきたものづくりをはじめとする産業活力の維持・向上を図るため、市街地の既存工業地の維持・再生や市街地外の自然環境と農地の保全を最優先としつつ、産業拠点などの広域自動車交通の利便性を活かしながら、中長期にかけて段階的に産業機能の拡散防止・集約化が図られるよう、適切な制度運用を進めます。

その際、工場等が無秩序に混在することにより生じる環境問題に対応するため、ゾーニングの考え方に基づき適切な土地利用コントロールを行い、それぞれの地域特性に応じた営農環境・生活環境・操業環境を確保します。

<自然・産業地>

工業・流通業務立地誘導地区では、当面は、企業立地の需要に対応して工場や流通業務施設の立地を許容する現在の暫定的な運用を維持しますが、中長期においては、工場立地の需要に対応した新規工業地の整備に合わせて、段階的に制度の見直しを検討します。

工業・流通業務立地誘導地区外では、当面は市外への企業流出防止や新規企業誘致の暫定的な措置としてやむを得ないものに限り、工業等の立地を許可する現在の運用を維持するとともに、中長期においては、無秩序な産業機能の拡散に伴う周辺環境への影響やインフラ投資の効率の低下等を踏まえて、産業拠点などの広域自動車交通の利便性の高い地区への集約化が図られるよう制度の見直しを検討します。

5.その他の土地利用(自然環境や農地の保全、災害の防止等)

1)現状・課題

みどりには二酸化炭素の吸収やヒートアイランド現象の緩和などの環境保全機能、生物の生息・生育環境の形成機能、雨水浸透や洪水調整などの保水機能、市民の身近な遊び場となるレクリエーションといった多様な機能を有しています。

気候変動への対応や生物多様性の確保、環境面でのSDGsへの適合など地球規模の課題についても都市が率先し対応することが求められている中で、グリーンインフラとして多様な機能を有しているみどりの確保が必要となっています。

一方で、本市の市街化調整区域では開発により自然環境や農地は年々減少しており、みどりの持つ多様な機能の低下が懸念されます。

近年、気象変動等による自然災害の頻発化・激甚化により、全国各地で甚大な被害が発生しています。本市においても、2022(令和4)年9月の台風15号等による豪雨により市内各地で被害が発生するなど、今後更なる災害の発生の懸念が高まっています。

2)運用方針

グリーンインフラとしてみどりの持つ多様な機能が発揮されるよう、無秩序な都市的土地利用を抑制するとともに、ゾーニングに応じた適切な土地利用コントロールのもと、地域に応じた自然環境と農地の保全を図るための制度運用を進めます。

また、安全・安心な都市を形成するため、コンパクトな都市づくりとの連携、グリーンインフラの活用の考え方を踏まえて、事前防災として災害リスクの高いエリアにおける被害の最小化・回避するための制度運用を進めます。

<開発許可制度>

市街地外における無秩序な開発を抑制するとともに、優良農地をはじめ、優れた自然景観の維持、水源涵養、保安林など土砂流出防止のための土地を保全するよう制度運用を進めます。

<災害ハザードエリア>

災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域(洪水、雨水出水又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地の区域)については、原則、開発行為及び建築行為を制限する現在の運用を維持します。