緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年5月1日

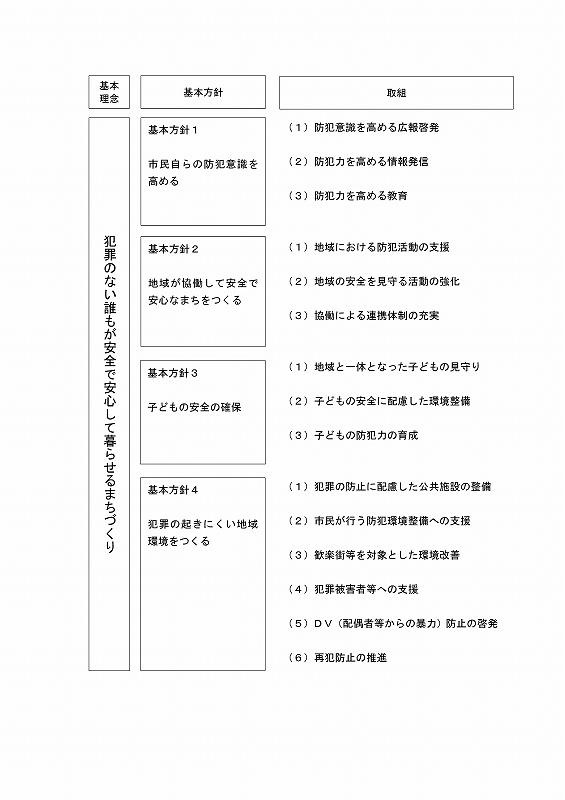

第4章 施策の体系と今後の取組

1 施策の体系

2 それぞれの役割

(1)市の役割

自主的防犯活動団体や警察等の関係機関との連携を強化し、市民、事業者の防犯意識の高揚を図るとともに、地域の実情に合った防犯活動の充実や支援、設備の整備を図ります。

また、防犯に対する庁内の連携を強化し、総合的な施策を実施します。

(2)市民の役割

市民一人ひとりは、様々な機会を利用して自らの防犯意識を高め、自らの安全の確保に努めるとともに、地域のコミュニティや地域における防犯活動への積極的な参加、自ら所有・管理する土地・建物の適正な管理などを通じて、安全で安心な地域社会の実現に努めます。

また、市の実施する施策についても協力・連携するよう努めます。

(3)事業者の役割

事業者は、所有・管理する土地・建物を適正に管理し、必要な防犯設備の設置に努め、事業活動の安全確保を図ることに努めます。さらに、従業員等の安全確保のため、従業員等に対し防犯知識や技術を習得させるよう努めるものとします。

また、地域の一員として、地域の自主的な防犯活動や市が実施する防犯施策に協力するよう努めます。

前計画期間中に基本方針に定めていた「基本方針5 犯罪被害者等への支援」について

は、より充実した犯罪被害者支援を行うために、令和4年度4月1日に「浜松市犯罪被害者等支援条例」を定め、本計画から独立して事業を推進することとしました。

3 今後の取組

基本方針1 市民自らの防犯意識を高める

「自らの地域の安全は自らで守る」という意識を持ち、防犯や犯罪に遭わないための知識の向上を目指します。

(1)防犯意識を高める広報啓発

防犯意識を高めるため、防犯に関する情報を発信し、積極的な広報及び啓発活動を実施することで、犯罪被害の未然防止及び減少に取り組みます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| 消費者被害防止に関する啓発 | 国の消費者月間(5月)と、県の消費者被害防止月間(12月)に合わせ、浜松駅前等で街頭キャンペーンを実施します。また、市役所ロビーでパネル展示、啓発資料の配布(5月、12月)を実施します。 |

| 身の回りの安全点検の実施促進 | 自転車のツーロックや家屋の二重施錠、照明設備の設置など市民自らができる防犯対策を実施していくよう、防犯協会など他団体と連携しながら啓発に努めていきます。 |

| 暴力団排除に向けた活動 | 自治会をはじめ、警察や防犯協会などの関係団体と連携し、反社会的勢力には屈しないという強い住民意識の高揚を図ります。 【主な暴力追放市民大会】 ◯暴力追放と交通事故・薬物乱用防止市民大会 ◯北区安全・安心まちづくりの集い ◯庄内地区暴力・飲酒運転追放と青少年健全育成総決起大会 |

| 薬物乱用防止に関する啓発 | 市民大会の開催や県と連携・協力により薬物乱用防止対策を実施していきます。 |

(2)防犯力を高める情報発信

不審者情報などを発信することで、犯罪の未然防止に取り組みます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| 浜松市防災ホッとメール | 市民がいち早く犯罪に関する情報を得ることによって自身の身の安全を図るため、各警察署(防犯協会)から不審者情報等を配信します。 |

(3)防犯力を高める教育

自ら安全な行動ができるように、犯罪に関する教育を充実させます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| 出前講座 | 悪質商法等の被害にあわないよう、悪質商法の手口とその対処法、クーリングオフ制度などを学ぶ「出前講座」を実施します。 |

| 防犯教室 | 防犯協会等と連携し、自治会、敬老会など各種会合において、防犯講話を実施し犯罪被害防止と防犯意識の高揚を図ります。 |

基本方針2 地域が協働して安全で安心なまちをつくる

防犯活動は、地域の状況に合わせて継続的かつ恒常的に行うことが重要です。市民一人ひとりが自分の住んでいる地域に関心を持ち、積極的に地域の活動に参加することにより地域コミュニティが生まれます。

また、地域活動の支援及び警察署等の連携を図るなかで、情報の共有を進めます。

(1)地域における防犯活動の支援

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| 地区安全会議 | 地区安全会議は、自治会連合会を中心に構成される団体で、市内57団体が設立されています。 設立時に必要な物品を貸与するとともに、設立後も必要な物品を貸与し、継続的に支援します。 また、毎年、意見交換会を開催し、活動事例を紹介するなどの情報提供を行い、各団体が地域の状況に応じて活動が展開できるよう支援します。 |

| まちなか防犯協議会 | 地元自治会、商店会等により構成されるまちなか防犯協議会を運営主体としたまちなか防犯センターを設置し、見守り活動を行います。 また、有楽街にある「まちなか防犯センター」の運営を支援します。 |

| 防犯協会 | 防犯協会は、警察署ごとに設置され、地域安全推進員とともに防犯活動の推進等を行っています。 また、警察署と連携し、防犯教室を開催しています。これらの防犯協会の活動を支援します。 |

(2)地域の安全を見守る活動の強化

街頭犯罪を抑止するためパトロール活動を実施するとともに、子ども、女性、高齢者等を犯罪から守り、子どもの健全育成や高齢者の孤立防止につながる活動に取り組みます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| 青色防犯パトロール (通称:青パト) |

地域の犯罪発生を抑制するため、地域安全推進協議会、防犯協会、青少年健全育成会、市その他防犯ボランティア団体により、青色回転灯を装着した車両による防犯パトロールを実施します。 |

| 市職員による青パト | 犯罪者を寄りつきにくくするため、公用車での青パトを実施します。 |

| はままつあんしんネットワーク | ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯など、日常生活に不安を抱える高齢者等が住み慣れた地域や家庭で安心して生活できるよう、市民の支え合いの心でさりげなく、ゆるやかに見守り及び支援する仕組み「はままつあんしんネットワーク」づくりに取り組んでいます。 |

| 暴力追放推進員 | 暴力追放思想の普及宣伝に努めるとともに、暴力団関係の情報を収集したときは、警察署等に通報します。 |

| ごみ・資源物の持ち去り取り締まり | ごみ・資源物の持ち去り行為に対して罰則規定を設け、警察OBの職員2人により、早朝の時間帯から市民の通報等に基づき、持ち去り行為が発生している場所を重点的にパトロールするなど、条例に基づく取り締まりを実施します。 |

(3)協働による連携体制の充実

関係機関との連携体制を整備し、情報の共有や合同事業の実施、防犯対策に係る情報提供など関係機関と一体となった防犯活動に取り組みます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| 市警察部との連絡会議 | 市警察部と市で連絡会議を行います。双方の意見、要望をまとめ協議をしていくことで、より連携を深めていきます。 |

| 防犯協会担当者会議 | 防犯協会の活動内容及び各警察署の情勢について情報交換を行います。 |

基本方針3 子どもの安全の確保

子どもが犯罪に巻き込まれないためには、保護者や学校、地域の皆さんが連携し、地域ぐるみで取り組むことが重要です。

学校や家庭での防犯教育の充実や地域住民による登下校時の見守り活動、学校施設や通学路の安全点検及び危険箇所の改善に向けて環境整備を推進します。

(1)地域と一体となった子どもの見守り

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| 浜松市子供安全ネットワーク推進事業 | ボランティア意欲の高い元気な高齢者等に対し、子どもの見守り活動のためタスキと名札を配付し、「ながら見守り」を実施します。 また、子どもの登下校時の見守りに賛同いただける事業者に協力を仰ぎ、ステッカーを貼った社用車、バイク等での業務時間内における見守りによる不審者発生の抑止を図ります。 |

| ひとりひとりにいい声掛けデー | 日常的なあいさつを通して「大人が子どもたちを見守っている」という社会環境を作ります。 青少年健全育成会連絡協議会が地域の皆さんとともに、毎年11月11日を市内統一の声掛け活動日として実施します。 |

| 青少年補導活動 |

青少年育成指導員が補導を行います。 浜松駅周辺部での補導、浜松まつり等の祭典補導、夏季・冬季の補導活動等を実施し、青少年の声掛けや指導を行うとともに、有害な環境の排除に努めることを目的とします。 |

| 不審者情報の提供 | 不審者が現れた場合や凶悪な事件が発生した場合に、幼・保・小・中学校及び警察等で連携して情報の共有を行います。 |

(2)子どもの安全に配慮した環境整備

登下校時の子どもたちの安全確保のため、通学路の安全点検及び防犯対策を行います。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

| こども110番の家 | こどもたちが不審者等から緊急に避難できる場所です。一般家庭や事業所の協力を得て「こども110番の家」を登録し、こどもたちの安全を確保します。 また、子どもが避難してきたときは、警察への通報や自宅への連絡等を行います。 |

| 通学路の安全対策 | 学校等への現地調査、ヒアリング等を通じて通学路の危険箇所等の整備に努めます。 |

| 社会環境実態調査 | 有害情報の氾濫や深夜営業店の増加など、青少年を取り巻く社会環境が大きく変化しているため、その実態を把握し、今後の青少年施策の基礎資料とするための調査を実施します。調査内容は、コンビニエンスストアやカラオケ店、ゲームセンターや漫画喫茶等、市内の店舗を訪問し、有害図書等への販売禁止表示の有無や区分陳列状況の確認を行っています。 |

(3)子どもの防犯力の育成

自ら安全な行動ができるように、犯罪に関する教育を充実させます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

|

防犯教室の開催 |

安全教育を継続的に実施することで、子どもたちが防犯の知識を身につけ、安全に避難する方法を理解し、自ら安全な行動ができるように努めます。 |

|

スクールガード・リーダーの配置 |

警察OB等をスクールガード・リーダーとして委嘱し、小学校周辺の巡回活動等を行い、学校やボランティアに対して警備のポイントや改善点の指導等を行います。 |

|

避難訓練 |

学校への不審者の侵入を想定した避難訓練を実施します。 |

基本方針4 犯罪の起きにくい地域環境をつくる

安全で安心なまちづくりのためには、警察の取り締まりや地域の防犯活動の促進とともに、犯罪が起きにくい環境を整備することが重要です。

(1)犯罪の防止に配慮した公共施設の整備

まちづくりにおいて重要な道路、公園、駐車場等の公共施設について、犯罪抑止に配慮した整備を進めます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

|

防犯に配慮した公園整備及び管理 |

公園整備では、防犯に効果のある、夜間の明るさの確保(照明灯設置)や公園内の見通しの確保(樹種や施設の配置)に留意します。また、植栽管理において、見通しの悪い空間ができないように配慮した剪定等の維持管理を行います。 |

|

狭い道路の拡幅整備事業 |

見通しのいい生活環境の確保のため、幅員4m未満の道路に接した建築敷地において、道路後退用地の寄附に伴う、門、生垣、塀等の撤去、あるいは擁壁等の移設により道路拡幅整備工事を行います。 |

|

放置自転車等防止事業 |

中心市街地の公共空間を良好な環境として確保するため、悪質な放置自転車等を撤去します。 |

|

市営自転車等駐輪場の整備 |

防犯カメラの機能維持のため、レコーダーの更新を随時行っていくなど犯罪防止に努めます。 |

|

防犯点検の実施 |

公共施設で発生する犯罪を防止するため、犯罪誘発要因を見つけ、計画的に必要な防犯対策を講じます。 |

(2)市民が行う防犯環境整備への支援

地域においては、防犯灯による夜間の明るさの確保をはじめ、清掃活動や樹木管理など犯罪の起きやすい死角の除去、土地及び建物の適正管理などに努め、犯罪の機会を与えない環境づくりに取り組みます。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

|

防犯灯設置維持管理費助成事業 |

自治会が行う防犯灯の設置維持管理事業を支援することにより夜間の明るさを確保し犯罪の防止を図ります。 |

|

商店街施設整備事業 |

商店街の振興、美化及び安全の確保を目的に、商業者団体が行う商店街への防犯カメラや街路灯などの施設整備を支援します。 |

(3)歓楽街等を対象とした環境改善

|

取組 |

内容 |

|---|---|

|

客引き対策事業 |

繁華街の一部に禁止区域を設けて、客引き行為等を規制し市民等が安心して通行し、利用することができる快適な生活環境の確保を図ります。 |

(4)犯罪被害者等への支援

犯罪被害者は、犯罪等により生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われます。こうした損害に加え、収入の途絶えなどによって経済的に困窮し、さらに新たな住居の確保や雇用の維持に困難をきたすことも少なくありません。

また、直接的に精神的、身体的及び財産的被害を受けるのみならず、犯罪等の対象になったことや再被害を受けることに対する恐怖や不安からも、精神的及び身体的な被害を受ける恐れがあります。

こうした被害を軽減し、防止するため、警察や犯罪被害者支援センターなどの支援団体等と協力・連携し、相談及び支援体制の強化を図ります。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

|

犯罪被害者等支援総合相談窓口 |

くらしのセンターに相談窓口を設け、犯罪被害者等からの相談に対して、助言や情報の提供を行います。 |

| 犯罪被害者等支援庁内連絡調整会議の開催 | 生活保護や市営住宅、児童相談、心のケアなどを担当課と情報を共有し、支援体制の整備及び充実を図ります。 |

| 市民への啓発 | 犯罪被害者等の置かれている状況や平穏な生活への配慮の重要性等について市民の理解を得るため、県と連携し、犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)において、チラシの配布等の啓発活動を実施します。 |

| 犯罪被害者等見舞金・助成金の支給 | 故意の犯罪行為により亡くなった被害者の遺族、重傷病を負った被害者、性犯罪被害者に対し、再び平穏な生活を営むことができるように、見舞金・助成金を給付します。 |

(5)DV(配偶者等からの暴力)防止の啓発

|

取組 |

内容 |

|---|---|

|

DV(配偶者等からの暴力)防止・支援 |

DV被害が潜在化してしまわないよう、DV被害者からの相談に対応するとともに、DV防止のための啓発を行います。 |

(6)再犯防止の推進

高齢者、障がい者等をはじめ、保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした人に対し、必要な保健医療・福祉サービス、住まい、就労その他生活困窮への支援等を適切に提供し、かつ、これら地域での生活を可能とするための施策を総合的に推進するための方策及び体制を構築し、地域福祉として一体的に展開します。

|

取組 |

内容 |

|---|---|

|

再犯防止対策事業の構築 |

犯罪や非行をした人が、福祉、医療、修学等の必要な支援へと繋がりやすくし、円滑な社会復帰に向けた支援を行います。また、市民への理解を得るための啓発活動を行います。 |

4 計画の見直し

浜松市犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画は、基本理念である「犯罪のない誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり」を目指し、4つの基本方針の実現を目指し施策を展開します。

実施した施策や浜松市内の犯罪の状況については、1年ごとに確認を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。

また、社会情勢の変化や浜松市総合計画及び連携を取る他の計画が見直される場合等、当初の計画どおり施策を実施することが難しくなった場合も必要に応じて計画の見直しを行います。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください