緊急情報

ここから本文です。

更新日:2023年3月24日

浜松市における生涯学習の取り組み

第2章

4 浜松市における生涯学習の取り組み

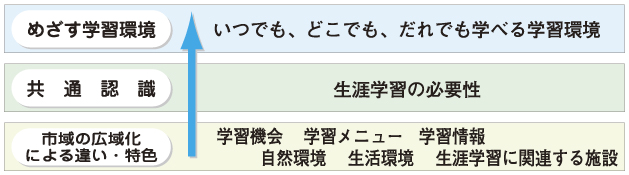

基本方向1 いつでも、どこでも、だれでも学べる学習環境づくり

市域の広域化により、生涯学習に関連する施設の整備状況や学習内容の提供等、地域ごとに違いや特色が見られるようになりました。

都市部では、比較的身近なところに学習施設があり、手軽に利用できる学習環境が整備されています。また、行政が提供する学習の機会に加え、NPOやカルチャーセンター等の民間団体や企業、大学等による学習機会が多く提供されています。

中山間地では、必ずしも身近なところに学習施設があるとは限らず、都市部のように多くの学習の機会が提供されているとは言えません。反面、地域に残る歴史と伝統のある文化を継承・保存する学習機会等があったり、住民が一体となり地域づくりに取り組んでいる姿が見られたりします。

アンケート結果より、市民の皆さんは、地域ごとに違いや特色があっても生涯学習が必要であると考えています。しかし、学びたい時に学べる機会がなかったり、子どもや高齢者、障がいのある人や外国人にとっては十分整備された学習環境ではなかったりする声も聞かれます。

学びたいものを学べる環境をつくることは、生涯学習の基盤です。

すべての市民の皆さんが、いつでも、どこでも、だれでも学べるように、都市部においても中山間地においても、学びたいものを学べる学習環境を整備していくことが大切です。

そのために、個人の要求と地域の課題への対応といった社会の要請とのバランスを保ちつつ、生涯学習を推進し、民間及び地域団体等と行政が協力・連携しながら、多様な学習機会を確保する等の学習環境づくりを進めていきます。

(1)施設の整備

本市には、協働センター等の※「地域の学習拠点」を含め、図書館、博物館、美術館、科学館など、生涯学習に関連する施設は数多くあります。

また、市の所有する施設のほかにも、市民の皆さんが学習の場として利用されている地域で管理する集会施設などがあります。

- (1) 耐震性の向上とユニバーサルデザイン化の推進

生涯学習に関連する施設の中には、すでに数十年が経過し、老朽化に伴う設備機器の不具合や耐震性の低下等により、設備修繕や改築工事などの施設整備が急務となっているところが見られます。各施設における施設整備計画のもと、全ての人が使いやすく安心して利用できるよう、耐震性の向上及びユニバーサルデザイン化の推進の観点から施設整備に取り組んでいきます。 - (2) 浜松市スポーツ・文化施設予約システム「まつぼっくり」による施設予約の利便性の向上

平成21年1月、浜松市スポーツ・文化施設予約システム「まつぼっくり」がリニューアルし稼動しました。これにより、施設予約システムが全市域に拡大され、約120の公共施設に導入されました。パソコンや携帯電話からインターネットによる公共施設の予約、空き状況の確認が全市域で可能となったことから、より多くの市民の皆さんに活用されるよう広報をしていきます。また、システムの更なる利便性の向上を目指し、利用者の声を適切に生かしていくよう努めていきます。 - (3) 既存施設の有効活用

12市町村の合併により、旧市町村が設置した様々な規模や設置目的の施設が存在しています。また、年々厳しくなる財政事情の中、従前のような建替えや大規模修繕工事は、極めて困難な状況となっています。

このような現状を踏まえ、施設の規模や機能の見直しによる統廃合を含めた施設配置について検討するとともに、計画的な改修による施設の長寿命化を進め、それぞれの目的用途に沿った既存施設の有効活用に取り組みます。

「地域の学習拠点」とは、協働センター・ふれあいセンターや文化センター、文化会館、学校等の施設で、地域における生涯学習推進の拠点となる施設です。(付属資料P.20参照)

(2)学習情報と学習機会の充実

生涯学習に取り組もうとする時、いつ、どこで、どんな学習が行われているのかという情報や、一人ひとりのニーズに合った学習情報が必要です。また、市民の皆さんのニーズには、趣味や教養に関わる学習や急激な社会の変化に伴う現代的課題に関わる学習等があります。年代に応じた学習ニーズに応えられるように、多様な形態・メニューを用意することが大切です。

そこで、地域の学習拠点では、以下の視点から取り組んでいきます。

- (1) 学習情報提供の充実

県の情報伝達手段や民間の地域情報紙、カルチャーセンター等と連携し、より多くの情報媒体を活用しながら、情報提供の充実を図るよう努めていきます。

また、学習者に適切な情報提供やアドバイスができるよう研修会等を実施し、生涯学習の窓口となる担当者の資質を高めていきます。 - (2) 学習機会の充実

「自己啓発と生活向上のための学習機会」と「地域づくりのための学習機会」の充実に取り組みます。- ア 自己啓発と生活向上のための学習機会

- 教養、趣味及び生活一般に関わる学習

- 市民文化・芸術活動の振興に関わる学習

- 健康づくりや生涯スポーツに関わる学習

- 地球温暖化等の現代的課題に関わる学習

- イ 地域づくりのための学習機会

- 地域の伝統や文化の継承に関わる学習

- 少子高齢化等の地域の課題に関わる学習

- 外国人との共生に関わる学習

- 子どもや高齢者に関わる学習

- ア 自己啓発と生活向上のための学習機会

- (3)学習ニーズの高まりへの積極的対応

だれもが生涯のいつでも必要な時に学び、何度でも新たな挑戦を行うことができるよう「学び直し」の機会充実に努めます。大学等高等教育機関やクリエート浜松のサテライトスペースで行われている放送大学との連携を図っていきます。

(3)学習環境の向上

市民の皆さんの自立や学習活動を通じた地域の活性化に重要な役割を果たす図書館や博物館・美術館、地域の学習拠点である協働センター・ふれあいセンター等は、地域の教育力の向上にも大きな役割を果たしています。

これらの施設の役割を充実していくことで、市民の皆さんの学習環境を整備していきます。

- (1) 地域の知の拠点としての図書館

図書館は、市民の皆さんにとって身近な地域の知の拠点として、だれもが利用しやすい施設としての機能を果たしていきます。

そこで、※レファレンス機能の充実と利用の促進を図り、市民の皆さんが必要とする資料や情報を提供するよう努めていきます。

また、「浜松市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもが読書に親しむ機会の提供と児童図書の充実・整備を進めていきます。 - (2) 地域への誇りや愛着を育てる博物館・美術館

市民の皆さんの参画をいただきながら、地域の自然、歴史、文化等に関する質の高い博物館・美術館活動が行われるよう、子どもをはじめ市民の皆さんが地域の美術品や文化財に触れる機会等の提供を進めていきます。

そして、地域に対する誇りや愛着が得られるようなまちづくりを目指します。また、博物館・美術館資料を活用した学校教育の支援を積極的に行います。 - (3) 地域の学習拠点としての協働センター・ふれあいセンター等

協働センター・ふれあいセンター等は、地域のニーズに適した学習機会を提供し学習意欲の高揚を図るとともに、地域の教育課題の解決に向けた学習の振興を進めていきます。そして、地域の小・中学校や生涯学習ボランティアをはじめとする各種団体にも働きかけ、より多くの地域の皆さんのご協力をいただいた事業展開を図り、人づくり・まちづくりの拠点としての機能を充実します。

※レファレンスとは、利用者からの質問に、図書館で得られる情報をもとに答えるサービス。

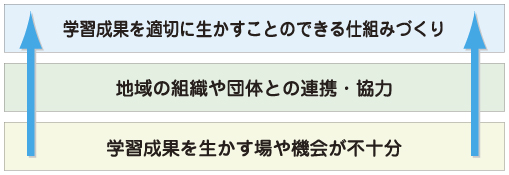

基本方向2 学習成果を適切に生かすことのできる仕組みづくり

学びや経験で得られた知識や技術・技能等は、自分自身の能力開発に生かされていきます。また、ボランティア活動に携わったり、周りの人に伝えたりすることで、さらに自分自身の能力を深めたり他の人々の学習機会を創出したりします。

現在、すでに講座・教室の講師や助言者となって学習の成果を生かす方もいれば、地域づくりのために仲間とともに活動している方もいます。

現代社会では、一人ひとりが自己を磨き高めるとともに、社会の一員としての自覚を持って、積極的に社会参画していく姿勢を持つことが期待されています。

しかし、自分の学習成果を発揮しようと考えたときに、その成果を適切に生かす場や機会が十分に整備されているとは言えません。

学習成果を地域や社会に生かすことは、自己の学びを深めることはもちろん、豊かな社会の創造に向けて取り組むことになります。

今後は、市民の皆さんの学びや経験に基づく自発的な活動を応援、支援し、市民の皆さんと行政が一体(パートナー)となって、社会全体の発展へと向かっていくことができるように仕組みづくりを整備していく必要があります。

地域には、自治会をはじめ健全育成会、PTAや老人クラブなど多くの組織や団体があります。また、ボランティア団体やNPO等も積極的に活動しています。

浜松市では、地域ごとの実情に即して、柔軟性や機能性を備えた組織や団体と連携・協力しながら、学習成果を適切に生かすことのできる仕組みづくりに取り組みます。

(1)学習成果を発揮する機会の充実

市民の皆さんの学びの成果を様々な機会や場で発揮していくことは、一人ひとりの自己実現に結びつくとともに、だれもが安心して暮らせる地域社会の形成につながります。また、地域や社会の様々な活動に関わることで、仲間づくりの機会が創出され、地域社会におけるコミュニティが醸成されていきます。

市民の皆さんの学習成果を発揮する機会を充実していくために、地域の学習拠点では、以下の視点から取り組んでいきます。

- (1) 人材発掘、人材登録体制の整備

自治会や地域で活動するボランティア団体、NPОや企業等と連携しながら、地域の人材を発掘していきます。また、自分の経験や学びの成果を生かしたい人たちと、そうした知識や情報を求めている人たちを結びつけるため、人材を登録する制度の整備を進めていきます。 - (2) 学習成果を発揮する機会や場づくりと啓発活動

地域の学習拠点での講座・教室等の講師や指導者、助言者等として活躍する場を積極的に設けていきます。特に、高齢者や団塊世代の皆さんの豊富な知識や経験、技術や技能を次世代に伝えていく機会や場づくりに取り組んでいきます。

また、学習成果を発揮していくことの意義を広めるために啓発活動を行い、地域の皆さんの理解と協力が得られるよう努めていきます。 - (3) 地域づくりの意識高揚

学習成果に関する情報を交換し合ったり、コミュニティを深めたりする機会をつくることで、学習者同士の仲間づくりの機会を創出していきます。

また、地域社会のコミュニティの再生を目指し、地域や社会の様々な活動に参加しようとする意識を高めていくよう努めていきます。

(2)人材の育成

生涯学習を推進していくためには、学習活動の中核となる学習リーダーや指導者の養成、各種ボランティアなどの養成が必要です。

そこで、地域において人材を発掘し、育成に取り組んでいきます。

- (1) 地域リーダーの養成

音楽院マスターコース(文化政策課)、地域スポーツ指導者養成事業(スポーツ振興課)、青少年リーダー養成事業(次世代育成課)等、様々なリーダーを養成する事業を進めています。

今後も、市民主役の生涯学習が推進されていくよう積極的に地域リーダーの養成に努めるとともに、活躍できる場の提供を行っていきます。 - (2) 地域ボランティアの養成

生涯学習ボランティア養成講座(生涯学習課)、食育ボランティア養成講座(健康増進課)、読み聞かせボランティア養成講座(中央図書館)等、様々なボランティアを養成する事業を進めています。

今後も、市民の皆さんのボランティアに対する意識を大切にしながら、ボランティアの養成に努めるとともに、活躍できる場の提供を行っていきます。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください