緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年5月5日

【特集】動物と人が幸せに暮らすために(広報はままつ2024年5月号)

~犬・猫などの動物に関する新しい条例が施行されました~

市では、動物と人が共生する社会をつくるために新しい条例を制定しました。犬や猫の適正な飼い方や野良猫対策など、この機会に身近な動物との関わりについて考えてみませんか。

犬や猫を飼う前に……

-

命を終えるまで飼い続けられますか?

10年、20年先を見越して考えましょう。自分にもしものことがあった場合、別の飼い主はいますか?

-

飼育費用を負担できますか?

餌やトイレ用品などの他、予防接種代や病気になったときの治療費もかかることを知っておいてください。

-

暮らしやすい環境を用意できますか?

鳴き声や臭いで近所迷惑にならないようにしましょう。

犬や猫を飼ったら……

-

犬は登録と毎年の狂犬病予防注射をしましょう

法律で義務付けられています。鑑札(かんさつ)と注射済票(すみひょう)は常に犬に装着してください。

-

犬は放し飼いにしてはいけません

リードや鎖でつなぐか室内や囲いの中で飼わなければいけません。

-

猫は室内で飼いましょう

屋外は事故に遭う、病気がうつるなどの危険がいっぱいです。ふん尿などにより近所迷惑にもなります。

飼い主の責任を考えよう

◉動物と人が幸せに暮らすためには、飼い主が責任をもって飼う必要があります。気を付けたいことを上に抜粋しました。

詳しくは犬猫適正飼養ガイドラインを確認してください。

動物の飼育にまつわる問題

動物とのふれあいは、癒やしと元気を与えてくれます。浜松市は世帯数に対する犬の登録数の割合が政令指定都市の中で一番高いというデータもあり、犬や猫などのペットを大切に飼育している人も多いのではないでしょうか。

その一方で、犬のふんの放置や放し飼いといった不適切な飼育による近所迷惑や、野良猫への無責任な餌やりなどの問題が発生しています。こうしたことに対応するため、市では条例の見直しを行い、今年の4月から新しい条例「浜松市動物の愛護及び管理に関する条例」を施行しました。

新しい条例とガイドライン

新しい条例では、動物の健康や安全、人の生命や財産、生活環境を守るため、市や市民、飼い主の責任を明確にしています。その内容を分かりやすく伝えるため、浜松市犬猫適正飼養ガイドラインを新たに作成し、ホームページで公開しました。ペットの飼い方や、野良猫に対するルールなどが載っているので、左のQRコードから確認してください。

犬猫適正飼養ガイドライン▼

https://www.hama-aikyou.jp/information/jorei/(別ウィンドウが開きます)

多頭飼育崩壊は動物も人も不幸に

新しい条例では犬と猫共通で守ってもらいたいこととして、「複数飼う場合は、適切に飼育できる頭数までとすること」を挙げています。そして、犬と猫を合計して10頭以上飼う場合は市へ届け出が必要になりました。

犬や猫は自分で繁殖をコントロールすることができないため、あっという間に数が増えてしまうことがあります。増えすぎて飼育できなくなる状態のことを「多頭飼育崩壊」といいます。多頭飼育による過密な環境は犬や猫にとって強いストレスになる上、世話が行き届かずふん尿などが放置されると、衛生状態が悪化して病気が発生しやすくなります。

また、悪臭や鳴き声などで近隣住民にも大きな迷惑がかかります。

飼い主本人やその家族にとっても、時間的、経済的な負担が大きく、生活の質が悪化します。飼育できないほどの動物を抱えることは、動物も人も不幸にしてしまうのです。

飼い方の講座を開催しています

市では、ペットの適正な飼い方やしつけ方を専門家に教わることのできる相談会や教室を定期的に開催しているので、気軽に参加してください。

check

犬・猫を10頭以上飼う場合は届け出が必要になりました

届け出をするときの流れ

- 多頭飼養届出書の作成

- 動物愛護教育センターまたは保健所浜北支所に届け出

- 届け出先の職員による立ち入り調査

※生後90日以内の犬や猫は対象外です

※該当しているのに届け出をしない場合は罰則があります。

詳細▼

https://www.hama-aikyou.jp/information/kainushi/(別ウィンドウが開きます)

市が開催している講座

愛犬と一緒に受けられる「愛犬のしつけ方教室」

訓練士に犬のしつけ方を教わります。飼い犬と一緒に参加し、実際に犬の反応を見ながら行います。2カ月に1回程度実施。夏休み期間は小・中学生向けの教室も実施しています。

◉参加者の感想

- おやつの量や与え方をアドバイスしてもらえました。

- 犬との信頼関係を築くこつを学べて良かったです。

- 他の犬との接し方を学ぶことができました。

これから飼いたい人も!「ワンニャン飼い方相談会」

訓練士や動物ボランティアが講師となり、犬・猫の飼い方で悩んでいる、またはこれから飼いたい人の相談に1対1で対応します。2カ月に1回程度実施しています。

◉参加者の感想

- これから犬を飼う場合に準備するものや心構えを聞けました。

- 猫同士の相性についてなど、猫を複数飼うときに注意すべきことが聞けました!

いずれも1日限りの講座で所要時間は1時間30分です。日程は広報はままつとホームページで随時お知らせしています。申し込み方法などの詳細はホームページを確認してください。

講座の情報▼

https://www.hama-aikyou.jp(別ウィンドウが開きます)

野良猫を減らすための「地域猫活動」

ゴミを荒らす、庭に入ってきてふんや尿をする、車に傷をつける、どんどん増えている……、など野良猫に関する市への相談や苦情が年々増加しています。

野良猫は、飼い主から捨てられたり逃げたりした猫やその子孫たちです。「かわいそうだから」「かわいいから」という理由で野良猫に餌だけを与えると、近隣へのふん尿被害や、さらなる野良猫の繁殖につながってしまいます。

猫は法律で愛護動物とされており、みだりに殺したり傷つけたりすることは禁じられていることから、野良猫の数を減らしていくためには、長期的に取り組んでいくことが大切です。

飼い主のいない特定の猫を、地域の理解と協力を得て飼育管理する「地域猫活動」という取り組みがあります。これ以上増えないよう不妊手術を行い、一代限りの生を全うさせます。適正な餌やりや猫用トイレの設置により周辺の生活環境の悪化を防ぐ効果もあります。今回、実際に活動を行っている地域を取材しました(下記に掲載)。

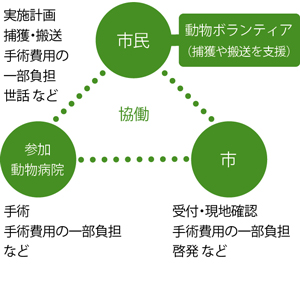

市では、野良猫対策の支援として市民と参加動物病院、市が協働して手術代を負担する「野良猫不妊手術事業」を行っています。4月からは、市民の負担額が6000円から4000円に減額されています。希望する場合は、動物愛護教育センターに問い合わせてください。

check

野良猫不妊手術事業を利用するときの流れ

- 地域の野良猫を把握

- 動物愛護教育センターに相談

- 申請書類の作成

- 参加動物病院に連絡

- 捕獲、手術、耳カット

- 猫を元の場所に戻す

詳細▼

https://www.hama-aikyou.jp/information/chiikineko/(別ウィンドウが開きます)

野良猫不妊手術事業で毎年100件以上の手術をしている獣医師(島村動物病院長 島村博夫さん)に話を聞きました。

浜松市の野良猫の現状

以前は、公園やまちなかなどに野良猫が多くいて、子猫が捨てられたり、保健所に多くの子猫が引き取られたりしていました。しかし、20年ほど前から市が行う野良猫不妊手術事業や、動物ボランティアさんの活動でこのような子猫が減ってきたように感じています。

どんな思いで野良猫不妊手術事業に参加していますか?

地域には野良猫被害で困っている人がたくさんいます。また、「猫がかわいそうで餌をあげたら居着いた」「近所に猫がたくさんいるけど増えたら困る」など、野良猫が増えることを心配する人もいます。これらの人々の中には、対処方法が分からなかったり、手術費用で悩んでいたりする場合もあることから、野良猫と共生できる方法を一緒に考えたいという思いで事業に参加しています。

市民に伝えたいこと

野良猫の不妊手術、適切な餌やりで野良猫を減らすことができます。猫が減れば、猫による被害も必ず減ります。飼い猫のように長くは生きられませんが※、野良猫の命も大切な生命です。一緒に見守りませんか。

※野良猫の寿命は4〜5年ほどだといわれています

野良猫に困っている人へ

下記で相談を受け付けています。

動物愛護教育センター(中央区[三方原地区を除く])

【電話】053-487-1616

保健所浜北支所(中央区[三方原地区のみ]・浜名区・天竜区)

【電話】053-585-1398

手術をした猫は目印として耳先を少しカットしています。その形から「さくら耳」と呼ばれています。まちなかでこのような猫たちを見つけたときは、そっと見守ってあげてくださいね。

INTERVIEW

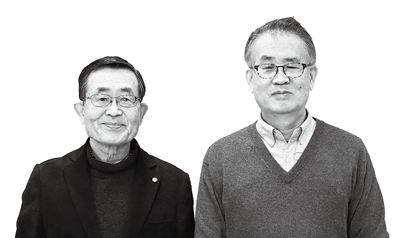

地域猫活動をしている中央区の新津町自治会の石川さんと茄子町自治会の片橋さんにお話を聞きました。

──どんなきっかけで地域猫活動を始めたのですか?

石川さん 町内で猫の多頭飼育崩壊が起こり、異臭などのトラブルにつながったことがきっかけの一つです。猫たちも幸せとは言えない状態でした。猫の問題を人の問題、地域の課題と捉え、不幸な猫をこれ以上増やさないための話し合いを自治会で続けていました。そんな中、以前から町内で地域猫活動をしているボランティアさんたちが手術代を自己負担していることを聞き、それならば自治会で組織的にやってはどうかと検討していきました。自治会の役員総会で全員の賛成を得て、2021(令和3)年1月から始めました。

片橋さん 近隣の新津町での活動を知り、茄子町自治会でも野良猫対策として地域猫活動を行うことに決めました。新津町自治会やボランティアさんにノウハウを教わり、昨年の夏から活動を始めました。

──普段はどんな活動をしていますか。また、どのような効果がありましたか。

石川さん 回覧板で地域猫活動を周知し、野良猫の情報を募っています。飼い主のいない猫を把握したらボランティアさんに協力してもらいながら捕獲します。そして不妊手術を行い、地域へ放し、餌をやる人を決めて、猫が一生を終えるまで地域で管理します。ときには自分の家で飼いたいという人が名乗り出てくれる場合もあります。3年間で手術したのは50頭ほど。始めた年が一番多く、徐々に減少してきました。町内で見掛ける野良猫の数も減っています。

片橋さん 茄子町では半年間で14頭の不妊手術を行いました。長期的な視野をもった活動だということを地域の人たちに理解してもらうことに苦心していますが、活動を行っている際に町民から直接「ありがとう」と声を掛けてもらえることもあり、理解が広がっていると感じています。

──3年間にわたり活動を続けてきた新津町自治会では、野良猫の数が減ったこと以外に、地域猫活動を続けて良かった点はありますか?

石川さん 地域コミュニティが活発になり、子ども食堂を新たに始める動きなども生まれてきているところが個人的にはうれしいです。動物に優しいまちづくりをすることで、人にも優しい町民がさらに増え、住みやすいまちになるといいなと思います。他の地域でも地域猫活動が広がっていったらうれしいです。

新津町自治会会長 石川和男さん(写真左)

茄子町自治会副会長 片橋幸夫さん(写真右)

3頭の猫を捕獲し、車で動物病院へ運ぶ様子

(写真:茄子町自治会)

◉地域猫活動について、詳しくはホームページで確認してください。地域猫活動についてもっと知りたい人、やってみたい人の相談も、動物愛護教育センターで受け付けています。

https://www.hama-aikyou.jp/information/chiikineko/(別ウィンドウが開きます)

Q.野良猫を自分で飼いたい場合はどうすればいいの?

飼い主や世話をしている人がいないと思われる場合は飼うことができます。飼い主が外飼いしている場合や、逃げてしまって飼い主が探している場合もあるので気を付けましょう。耳カットされている猫は不妊手術実施済の証拠なので、管理している人がいる可能性があります。

Q.まちに野良猫はいても野良犬を見掛けないのはなぜ?

狂犬病を防ぐため、法律(狂犬病予防法)により、放浪している犬は狂犬病予防員(浜松市では動物愛護教育センター職員)が保護しなければいけないことになっています。猫にはそのような法律はありません。動物愛護教育センターでは、保護した犬の飼い主を探し、見つからない場合は飼いたい人に譲渡しています。

Q.生まれたばかりの野良猫を見つけた!どうしたらいいの?

親猫が世話をしている場合は、触らずそのまま見守ってください。触ると親猫が飼育を放棄してしまう場合があります。親猫が飼育を放棄してしまったと考えられる場合は、飼える人がいないか探し、どうしてもいない場合は3カ月未満の子猫であれば市が引き取ることができます。依頼先は2ページで紹介しているガイドラインを確認してください。

Q.庭に野良猫が入ってきてふんをしていきます。どうしたらいいの?

難しい問題で、いろいろと試してみる必要があります。1.侵入通路をふさぐ2.小石やとげのあるものなどを敷いて通行しにくくする3.土や砂などふんをしやすい場所をなくす4.酢など猫が嫌う臭いの強い液体を置く5.見つけたら追い払う、などです。

◎この特集に関するお問い合わせは、動物愛護教育センター(【電話】 053-487-1616)へ

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください