緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年5月27日

第4章 食育推進の取り組み 3 豊かな食と食の大切さの推進

3 豊かな食と食の大切さの推進

(1) 基本的な考え方

食の大切さとコミュニケーションの充実

「食」の体験を通じて、「食」への感謝の気持ちを育て、家族や仲間と一緒においしく楽しい食事をしながら「食」について学ぶなど、体験や人との交流により「食」への関心を高めることで豊かな心を育むための食育を推進します。

(2) めざす姿

- 家族や仲間と一緒に楽しく食べる

- 浜松産、県内産の食材を積極的に利用する

- 次世代に食文化を伝える

- 食べ物を大切にする

- 食品を選ぶ確かな目を養い、衛生的な取り扱いを実践する

(3) 指標

|

指標 |

対象 |

平成28年度 (2016年度) 現状値 |

平成34年度 (2022年度) 目標値 |

|---|---|---|---|

|

1日3回の食事を家族や仲間と一緒に食べる「共食」の回数 (1週間) |

全市民 |

15.8回 |

16回 |

|

料理の作りすぎに気を付けるなど、食べ残しを減らす努力をしている人の割合 |

20歳以上 |

72.7% |

80.0% |

|

食品購入時に食品表示の記載を参考にする人の割合 |

20歳以上 |

81.7% |

増加 |

|

食品購入時に「浜松産」「県内産」を意識する人の割合 |

20歳以上 |

64.0% |

増加 |

|

学校給食の浜松産主要10品目の使用率 |

― |

28.4% |

35.0% |

|

公立保育所の給食の浜松産主要10品目の使用率 |

― |

35.0% |

35.0% |

|

季節にまつわる行事食を作ったり、食べたりしている人の割合 |

全市民 |

75.7% |

増加 |

(4) 行政の取り組み

|

|

取り組み |

内容 |

|---|---|---|

|

1 |

ホームページの充実による情報発信 (保健環境研究所) |

「浜松市保健環境研究所」のホームページの充実を図ります。 |

|

2 |

地域における食育の推進 (健康増進課) |

地域で食を通じた健康づくり活動を実施している食育ボランティア等と連携して、体験や調理実習等を実施し、食の大切さを伝えます。 |

|

3 |

事業者による表示(衛生・保健事項)の支援 (生活衛生課) |

消費者が食品を選択する際に適切な情報が得られるよう、食品事業者の表示による情報発信を支援します。 |

|

4 |

食品衛生に関する情報発信 (生活衛生課) |

ホームページ、パンフレット等により、食品衛生に関する情報発信を行います。 |

|

5 |

食品衛生講習会の開催 (生活衛生課) |

消費者や食品事業者を対象に「食中毒の予防方法」「食品の表示」等をテーマとした講座を開催し、食品衛生に関する正しい知識の普及を図ります。 |

|

6 |

子どもを対象とした料理講座の開催 (次世代育成課) |

浜松こども館でおやつ作りや料理作り等の体験講座を実施します。 |

|

7 |

学校給食等での献立作成 (幼児教育・保育課、健康安全課) |

食文化の伝承及び地産地消の推進のため、郷土料理や行事食、浜松産の農林水産物を活用した献立を作成します。 |

|

8 |

給食調理場の衛生に関する指導の充実 (幼児教育・保育課、健康安全課) |

「学校給食実施状況調査」等の各種調査や各給食調理場を対象とした指導・助言等を実施します。 |

|

9 |

食品ロスについての情報収集及び情報発信 (ごみ減量推進課) |

生ごみの減量に向けて、啓発イベントや市民向けの出前講座等で、食材の計画的購入による使い切り、食べ残しや期限切れによる食品ロス削減等についての働きかけを行います。 |

|

10 |

環境にやさしい食育の推進 (環境政策課) |

環境学習指導者と連携して、Eスイッチプログラム(浜松版環境学習プログラム)により、環境に配慮した食生活・調理法への理解を促す体験講座を実施します。 |

|

11 |

地場産農産物の生産支援 (農業振興課) |

環境にやさしい農業を実践し、新鮮で安心な農産物を生産するエコファーマー育成を支援します。 |

|

12 |

市民農園、体験農園等の開設支援 (農業振興課) |

市民の土とのふれあいや食育、コミュニティ形成の場を提供するため、市民農園や体験農園等の開設や栽培活動を支援します。 |

|

13 |

農薬適正使用の啓発 (農業振興課) |

農薬適正使用の啓発を行います。 |

|

14 |

食と農をテーマとした体験型ツアーや地域の農産物のブランド化を図るイベント等の開催 (農業水産課) |

浜松産の農林水産物や地域の魅力ある食文化について、「生産者との交流」や「実際に見る、味わう」等の体験を伴う活動により理解を深めるため、ふるさと交流体験プログラム「里山たいけん帖」や国内外への農林水産物のPR事業を行います。 |

|

15 |

地産地消や食文化に関する情報発信 (農業水産課) |

浜松産の農林水産物や地域の魅力ある食文化への理解を促進するため、ホームページやSNSを活用した情報発信を行います。 |

|

16 |

市街化区域内の市民農園(いきいき菜園)の運営、野菜づくり講座の開催 (緑政課) |

市街化区域内の市民農園(いきいき菜園)を運営し、市民へ土とのふれあいや食育、コミュニティ形成の場を提供します。 |

(5) 主な取り組み

[1] 共食等によるおいしさ、楽しさの充実

家族や仲間と囲む食卓は、おいしさ、楽しさを実感するとともに、食事のマナー、食文化を学ぶ機会にもなり、自分の食習慣を見つめる機会になります。しかし、近年、様々な家族状況やライフスタイルが多様化する中では、貧困の状況にある子どもに対する支援が重要な課題になるなど、家庭や個人の努力のみでは、健全な食生活の実践につなげてくことが困難な状況も見受けられます。こうした状況を踏まえ、コミュニケーションや豊かな食体験にもつながる共食の機会の提供等について地域や関係団体と連携を図ります。

幼稚園・保育所・学校等では、給食の場面において仲間と一緒に食事をする共食を通じて、食の楽しさを実感するだけでなく、食に関する基礎の習得や食の大切さを伝えます。

また、地域での食育推進については、食育を推進する団体等の活動において、食を通じた交流の場の提供を積極的に行い、食の大切さを伝えるなど地域と連携した食育活動を推進します。

子どもを対象とした料理教室

浜松こども館では、子どもや親子を対象としたおやつ作り・料理作りのプログラムを定期的に開催します。素材そのものの味や変化を体感しながら、作る楽しさ、食べる喜びを味わうことで、食への興味や関心を育みます。

食育ボランティアによる地域での食育活動

食育ボランティアでは、子どもから成人・高齢者を対象に、食育と健康づくりに関する活動を行います。各地域で「子ども料理教室」「親子料理教室」「健康料理教室」等を開催し、一緒に食事を作り、食べることの楽しさを体験する機会を提供します。

[2] 地産地消の推進

学校等の給食に「浜松産」の農産物・水産物を利用することは、地産地消を推進するだけでなく、児童や保護者、給食関係者が地域の食や農に関する理解を深め、生産者や食べ物への感謝の気持ちを育むことにつながるため、給食への「浜松産」の導入を引き続き促進します。

地域では、イベント等で浜松産の農産物・水産物の周知とPRを行い、家庭菜園や農林漁業体験等から、栽培・収穫・調理を通して食べ物や生産者と触れ合う機会を増やします。

浜松・浜名湖地域 食×農プロジェクト

浜松・浜名湖地域には、うなぎに代表される食文化を基軸とした、食と産業観光、音楽・伝統文化など様々な魅力があります。

浜松市・湖西市を中心に、生産者、料理人、観光・商工等の関係団体が参画し設立した「浜松・浜名湖地域 食×農プロジェクト推進協議会」の事業計画は、平成29年12月に「農泊 食文化海外発信地域(SAVOR JAPAN)」として認定されました。今後も引き続き、海外からの旅行者の取り込みや収穫された農産物の高付加価値化など、地域の活力向上に取り組みます。

里山たいけん帖

多彩な地域資源を持つ農山漁村において、農林水産物の生産や食文化を生かした、地域活性化の体験型ツアープログラムをまとめ「里山たいけん帖」として、発行します。

都市部の居住者と生産地域の居住者との交流促進により、農山漁村が有する癒しや生産者の思いを共有することで、地産地消や食文化に対する市民の理解を深めます。

WEBマガジン「農林水産ノート」

市内における農林水産業に関する情報は、ホームページやフェイスブック等により、市民の皆さんに発信していきます。これらの情報は、定期的にとりまとめ、情報誌「農林水産ノート」として発信し、効果的な広報に努めます。

【バックナンバー例】

平成29(2017)年6月号

水窪の郷土料理「水窪じゃがた」

ふるさと給食

学校では、毎年6月の1週間を、「ふるさと給食週間」として設定し、学校給食に静岡県産や浜松産の食材を積極的に取り入れ、地産地消を推進します。また、毎月19~23日の中で1日「ふるさと給食の日」を設定し、郷土料理を出したり、地場産物を活用します。

公立保育所では、地産地消の取り組みとして、「地産地消ふるさと給食」を毎月19日の“食育の日”に合わせて実施します。浜松産主要10品目を中心に毎月テーマ食材を決め、旬の時期に提供できるよう献立を作成します。また、園児が食材への理解を深め、親しめるような食育活動も実施します。

- 地産地消・・・地域で生産された農林水産物を地域で消費するだけでなく、地域で生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じた農業者と消費者を結び付ける取り組みをいいます。

[3] 食文化の継承

伝統的な食文化や食生活は、人々の精神的な豊かさと密接な関係があり、後世に伝えていくことが重要です。食文化の継承・普及をより一層進めていくため、子どもや若い世代を中心に食への感謝の気持ちや理解が深まるように働きかけるとともに、季節の行事食、地場産物を使った郷土料理、日本の食文化であるだしや和食文化等への関心が高まるような取り組みを行います。

高校生による和の給食コンテスト

高校生が和食と地場産物への関心を高めることを目的として実施する、静岡県主催の「高校生による和の給食コンテスト」の最優秀賞受賞作品を学校給食のメニューに取り入れ、和食文化を伝えます。

郷土食の次世代への伝承

地域や学校等において食文化や郷土食への関心を高めます。

- とじくり・・・天竜区に伝わるお釈迦様の誕生を祝う郷土菓子です。かつて、田んぼもなくお米が作れなかった村人達が、年に一度お釈迦様の日のために作り供えたのが始まりと言われています。

- 大福寺納豆(浜納豆)・・・浜納豆という名称で遠州・三河地方で販売されていますが、大福寺納豆の製法は門外不出とされ、代々受け継がれながら今でも寺一族手作業で作られています。

[4] 環境にやさしい食生活の推進

環境にやさしい食生活の実現のため、食材の適量購入等による食品ロスや生ごみの削減、循環利用を推進します。

食品ロスについての情報収集及び情報発信

10月の3R推進月間の取り組みとして、3R啓発のための推進展を開催します。また、自治会等で「ごみ減量・3R説明会」を実施し、「買い物では必要なものを必要な分だけ購入」など、家庭でできる食品ロス削減への取り組みについて呼び掛けを行います。

- 食品ロス・・・食べられる状態であるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことです。

- 3R(スリーアール)・・・リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の3つのR(アール)の総称をいいます。

1つめのR(リデュース)・・物を大切に使い、ごみを減らすこと

2つめのR(リユース)・・・使える物は、繰り返し使うこと

3つめのR(リサイクル)・・ごみを資源として再び利用すること

「30・10運動」の呼びかけ

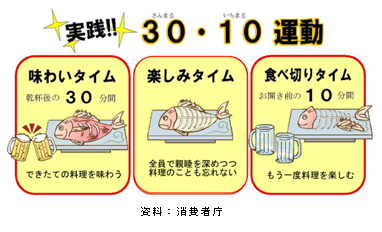

宴席での食べ残し量はランチや定食の食べ残し量の5倍にもなると言われています。そこで、店舗や飲食店等と連携し、「もったいない」を合言葉として、『30・10運動』等の食品ロス削減の取り組みを行います。

- 30・10運動・・・宴会の開始30分間と終了前10分間は食事を楽しむことを優先することで食べ残しをなくすことをいいます。

[5] 食の安全・安心の推進

市民の食の安全・安心に対する関心の高まりに伴い、ホームページ等を通じて情報発信を進めます。また、意識を高めるため、食品衛生管理や食品表示の徹底による安全・安心な食品の提供を図るとともに、学校や家庭においても食品表示等に関する理解を深め、安全・安心な食品を選択できる力を育成します。

食品衛生啓発活動

8月を食品衛生月間と定め、浜松市食品衛生協会及び食品衛生推進員が行う啓発活動に協力し、夏季に多発する食中毒の防止と食品衛生管理の向上を図るなど、食品衛生思想の普及・啓発を推進します。

食品衛生監視指導

浜松市食品衛生監視指導計画に基づき、市民が安全な食品を食べることができるよう、監視指導及び流通食品の検査を行います。また、浜松市HACCP型衛生管理推進計画を策定し、HACCP型衛生管理認証制度を創設するなど、食品事業者に対して施設の状況に応じた段階的なHACCPの導入を推進し、自主衛生管理の向上を図るとともに、認証施設の公表や認証マークの使用によって、HACCPに取り組む施設の「見える化」を図ります。

- HACCP(ハサップ)・・・安全で衛生的な食品を製造するための管理方法の一つで、問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能なシステムをいいます。

- HACCP型衛生管理認証制度・・・HACCPに取り組む食品関係営業者の自主衛生管理を認証する市独自の制度です。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください