緊急情報

ここから本文です。

更新日:2024年5月27日

第2章 浜松市における食育の現状と課題

1 第2次浜松市食育推進計画の評価

「第2次浜松市食育推進計画 平成25(2013)~29(2017)年度」の各指標について、健康増進計画等の評価における健康調査や各種関係調査等のデータを用いて評価を行いました。指標について、現状値(平成28(2016)年度)と最終目標値(平成29(2017)年度)を比較し、達成状況について、5段階で評価しました。

(1) 調査方法

調査概要

| 調査地域 | 浜松市全域 |

|---|---|

| 調査対象 | 一般市民 5,000人 |

| 抽出法法 | 住民基本台帳から無作為抽出 |

| 調査方法 | 郵送調査法 |

| 調査期間 | 平成28年8月1日~8月26日 |

回収状況

| 区分 | 年齢 | 発送数(件) | 有効回答数(件) | 有効回答率(%) |

|---|---|---|---|---|

| 乳幼児・学童期 ※1 | 1~12歳 | 1,000 | 489 | 48.9 |

| 思春期 | 13~19歳 | 1,000 | 346 | 34.6 |

| 青年期・壮年期 | 20~44歳 | 1,000 | 294 | 29.4 |

| 中年期 | 45~64歳 | 1,000 | 372 | 37.2 |

| 高齢期 | 65歳以上 | 1,000 | 570 | 57.0 |

| 計 | 5,000 | 2,071 | 41.4 |

※1 乳幼児・学童期は保護者が回答

評価方法

| 評価 | 基準 |

|---|---|

| ◎ | 目標を達成した |

| 〇 | 目標は達成していないが改善した |

| △ | 変化がない |

| ▲ | 悪化している |

| ― | 評価困難※2 |

※2 評価困難:制度変更等により現状値を把握できず評価不可能なものなど

指標の達成状況

| 視点 | 指標数 | ◎ | 〇 | △ | ▲ | ― |

|---|---|---|---|---|---|---|

| こころと身体の健康づくり | 18 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 |

| 地産地消 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 食の安全・安心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 計 | 24 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 |

(2) 指標の評価結果

|

指標 |

平成 23年度 (2011年度) |

平成 28年度 (2016年度) |

目標値 |

達成度 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

こ こ ろ と 身 体 の 健 康 づ く り |

1.食事バランスガイド等を知っている(意味も含め)人の割合 |

35.6% |

26.1% |

42.0% |

▲ |

|

|

2.主食・副菜・主菜を組み合わせている人の割合(20~64歳) |

40.5% |

39.2% |

43.0% |

▲ |

||

|

3.野菜を多く(1皿70gを1日5皿以上)食べている人の割合(20~64歳) |

25.6% |

21.0% |

28.0% |

▲ |

||

|

4.腹八分目を心がけている人の割合(20~64歳) |

23.2% |

28.1% |

25.0% |

◎ |

||

|

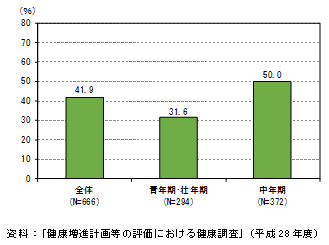

5.夜、寝る前(2時間前)に食べない人の割合(20~64歳) |

41.7% |

41.9% |

47.0% |

〇 |

||

|

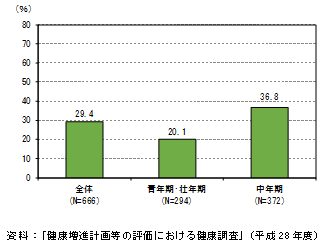

6.食塩(塩分)を控えている人の割合(20~64歳) |

27.8% |

29.4% |

35.0% |

〇 |

||

|

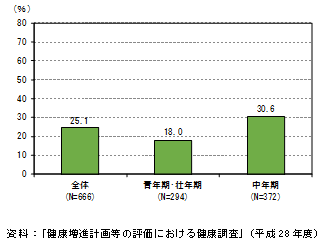

7.脂肪を多く含んだ食品を控えている人の割合(20~64歳) |

29.9% |

25.1% |

35.0% |

▲ |

||

|

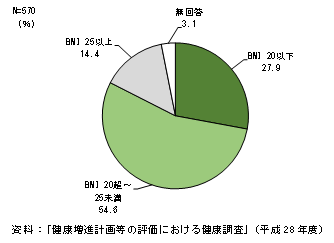

8.低栄養傾向(BMI 20以下)高齢者の割合 (増加の抑制)(65歳以上) |

23.5% |

27.9% |

24.0% |

▲ |

||

|

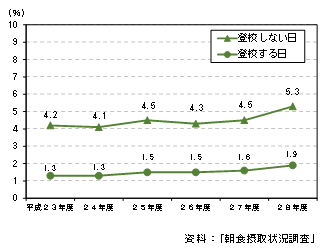

9.小学生の朝食の欠食率(登校しない日) |

4.2% |

5.3% |

4.0% |

▲ |

||

|

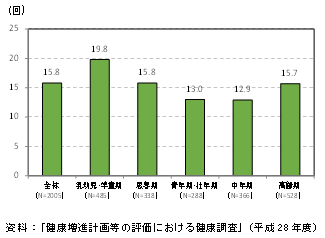

10.1日3回の食事を家族や仲間と一緒に食べる「共食」の回数(1週間) |

15.1回 (平成24年度) |

15.8回 |

16回 |

― |

||

|

11.よくかんで味わって食べることを心がけている人の割合 |

68.4% (平成24年度) |

― |

73.0% |

― |

||

|

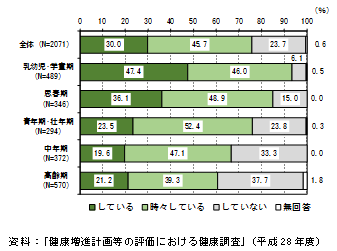

12.季節にまつわる行事食を作ったり食べたりしている人の割合 |

70.6% |

75.7% |

75.0% |

◎ |

||

|

13.地域などと連携して農作物の収穫や料理などの体験をする幼稚園・保育所の割合 |

66.5% (平成24年度) |

62.6% |

70.0% |

▲ |

||

|

14.料理の作りすぎに気を付けるなど食べ残しを減らす努力をしている人の割合 |

90.9% (平成24年度) |

72.7% |

95.0% |

― |

||

|

15.食事の前後に「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶をしている児童・生徒の割合 |

小学校4年生 |

94.3% |

95.4% |

97.0% |

○ |

|

|

中学校2年生 |

85.6% |

95.8% |

97.0% |

○ |

||

|

16.食育ボランティアなど食育の推進に関わる団体の数 |

38団体 |

81団体 |

50団体 |

◎ |

||

|

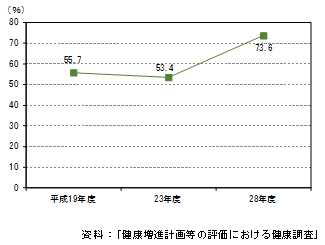

17.食育に関心がある人の割合 |

53.4% |

73.6% |

70.0% |

◎ |

||

|

地 産 地 消 |

1.食品購入時に「地元産」「県内産」を意識する人の割合 |

57.4% |

64.0% |

60.0% |

◎ |

|

|

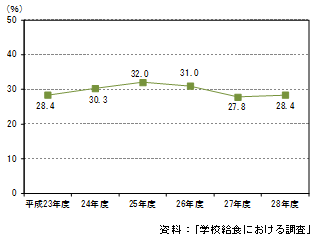

2.学校給食の浜松産主要10品目の使用率※ |

28.4% |

28.4% |

35.0% |

△ |

||

|

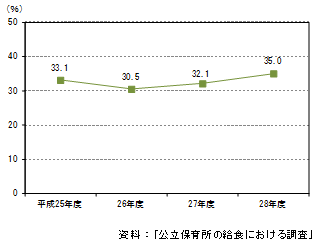

3.公立保育所の給食の浜松産主要10品目の使用率※ |

― |

35.0% |

35.0% |

◎ |

||

|

食 の 安 全 ・ 安 心 |

1.食品を購入する時に食品表示の記載を参考にする人の割合 |

76.2% |

81.7% |

80.0% |

◎ |

|

|

2.食の安全に関する知識を習得している人の割合 |

96.4% (平成24年度) |

99.0% |

98.0% |

◎ |

||

|

3.食品などを衛生的に取り扱う人の割合 |

61.6% (平成24年度) |

86.7% |

70.0% |

◎ |

||

※浜松産主要10品目の使用率とは、だいこん、さつまいも、葉ねぎ、しらす、セロリー、パセリ、チンゲンサイ、たまねぎ、じゃがいも、みかんの重量年間使用率をいいます。

(3) 指標別評価

こころと身体の健康づくり

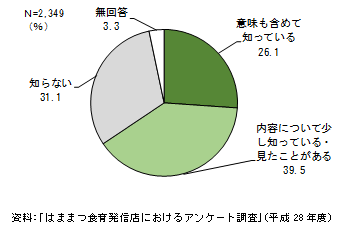

指標1. 食事バランスガイド等を知っている(意味も含め)人の割合

食事バランスガイド等を意味も含めて知っている人の割合は26.1%となっています。

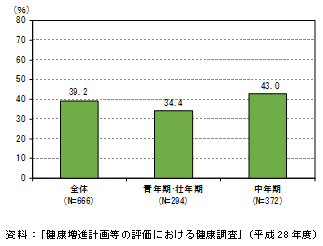

指標2. 主食・副菜・主菜を組み合わせている人の割合(20~64歳)

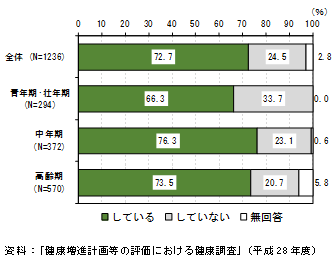

主食・副菜・主菜を組み合わせている人の割合は全体で39.2%となっています。

中年期では、43.0%ですが、青年期・壮年期では34.4%となっています。

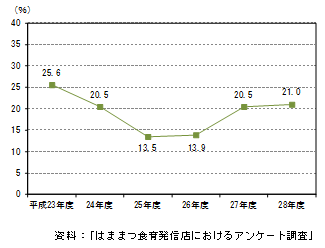

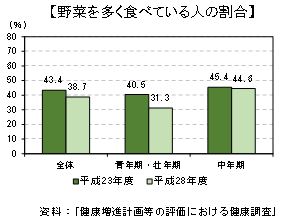

指標3. 野菜を多く(1皿70gを1日5皿以上)食べている人の割合(20~64歳)

野菜を多く食べている人の割合は、21.0%となっています。

平成25年度まで減少し、その後増加しましたが、平成23年度の25.6%よりも減少しています。

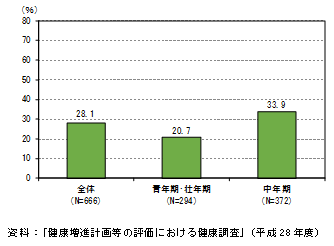

指標4. 腹八分目を心がけている人の割合(20~64歳)

腹八分目を心がけている人の割合は全体で28.1%となっています。

中年期では33.9%ですが、青年期・壮年期では20.7%となっています。

指標5. 夜、寝る前(2時間前)に食べない人の割合(20~64歳)

夜、寝る前(2時間前)に食べない人の割合は全体で41.9%となっています。

中年期では50.0%ですが、青年期・壮年期では31.6%となっています。

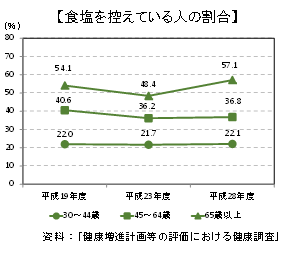

指標6. 食塩(塩分)を控えている人の割合(20~64歳)

食塩(塩分)を控えている人の割合は全体で29.4%となっています。

中年期では36.8%ですが、青年期・壮年期では20.1%となっています。

指標7. 脂肪を多く含んだ食品を控えている人の割合(20~64歳)

脂肪を多く含んだ食品を控えている人の割合は全体で25.1%となっています。

中年期では30.6%ですが、青年期・壮年期では18.0%となっています。

指標8. 低栄養傾向(BMI 20以下)高齢者の割合(増加の抑制) (65歳以上)

低栄養傾向(BMI 20以下)高齢者の割合は27.9%となっています。

指標9. 小学生の朝食の欠食率(登校しない日)

小学生の欠食率は、登校する日及び登校しない日ともに、平成27年度まで概ね横ばいでしたが、平成28年度には登校しない日の欠食率は5.3%に上昇しています。

指標10. 1日3回の食事を家族や仲間と一緒に食べる「共食」の回数(1週間)

1日3回の食事を家族や仲間と一緒に食べる「共食」の回数(1週間)は全体で15.8回となっています。

年代別で比較すると、青年期・壮年期及び中年期で低い傾向にあります。

指標11. よくかんで味わって食べることを心がけている人の割合

第2次計画と第3次計画策定時の現状値のデータのとり方がそれぞれ異なるため比較ができず、評価できませんでした。

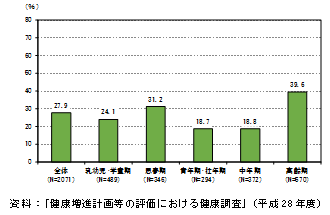

【参考】歯の健康を守るために気をつけていることの中で、よくかんで食べていると回答した人の割合

歯の健康を守るために気をつけていることの中で、よくかんで食べていると回答した人の割合は全体で27.9%となっています。

年代別で比較すると、青年期・壮年期及び中年期で低い傾向にあります。

指標12. 季節にまつわる行事食を作ったり食べたりしている人の割合

季節にまつわる行事食を作ったり食べたりしている人の割合は、全体では「している」(30.0%)、「時々している」(45.7%)を合わせて75.7%となっています。

乳幼児・学童期では9割以上の人が季節にまつわる行事食を作ったり食べたりしていますが、年代が上がるにつれて減少しています。

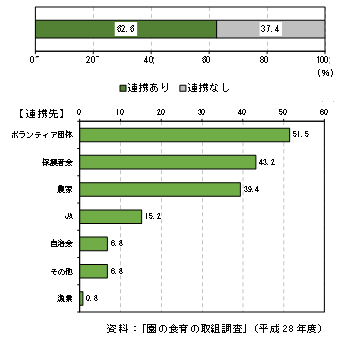

指標13. 地域などと連携して農作物の収穫や料理などの体験をする幼稚園・保育所の割合

地域などと連携して農作物の収穫や料理などの体験をする幼稚園・保育所の割合は62.6%となっています。

連携先としてはボランティア団体が最も多く、次いで園の保護者会、農家などの生産者となっています。

指標14. 料理の作りすぎに気を付けるなど食べ残しを減らす努力をしている人の割合

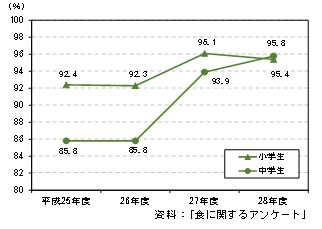

指標15. 食事の前後に「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶をしている児童・生徒の割合

食事の前後に「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶をしている中学生の割合は増加傾向にあります。

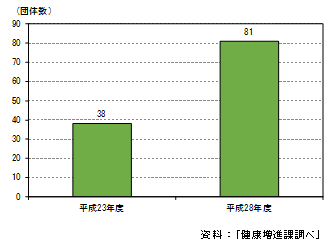

指標16. 食育ボランティアなど食育の推進に関わる団体の数

食育ボランティアなど食育の推進に関わる団体の数は、はままつ食育発信店の協力店舗の増加により、81団体に増加しています。

指標17. 食育に関心がある人の割合

食育に関心がある人の割合は、全体で73.6%となっています。

地産地消

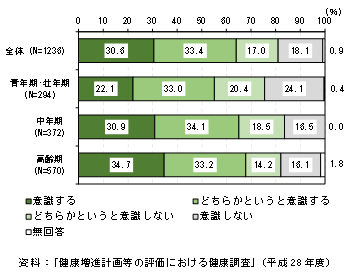

指標1. 食品購入時に「地元産」「県内産」を意識する人の割合

食品購入時に「地元産」「県内産」を意識する人の割合は、全体では「意識する」(30.6%)、「どちらかというと意識する」(33.4%)を合わせて64.0%となっています。

年代が上がるにつれて高くなる傾向がみられます。

指標2. 学校給食の浜松産主要10品目の使用率

指標3. 公立保育所の給食の浜松産主要10品目の使用率

公立保育所の給食の浜松産主要10品目の使用率は35.0%であり、平成25年度から平成26年度は減少しましたが、それ以降は増加しています。

食の安全・安心

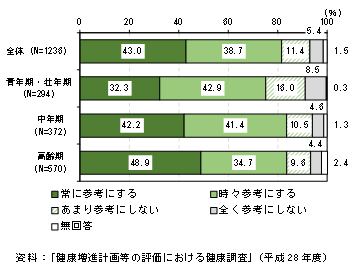

指標1. 食品を購入する時に食品表示の記載を参考にする人の割合

食品表示の記載を参考にする人の割合は、全体では「常に参考にする」(43.0%)、「時々参考にする」(38.7%)を合わせて81.7%となっています。

参考にする人の割合は、青年期・壮年期では合わせて75.2%で、年代が上がるにつれて高くなる傾向がみられます。

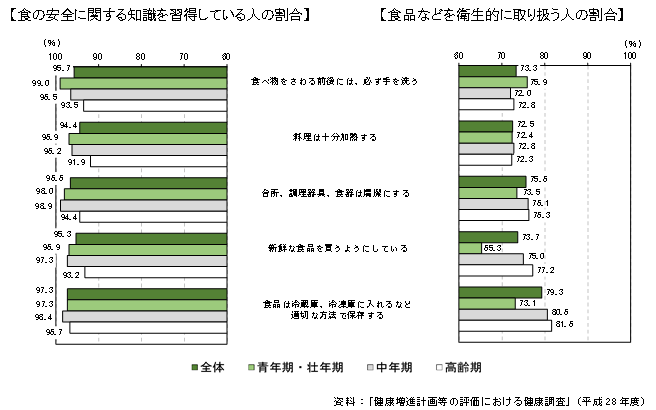

指標2. 食の安全に関する知識を習得している人の割合

指標3. 食品などを衛生的に取り扱う人の割合

食の安全に関する知識を習得している人の割合は、すべての項目で9割を超えています。

食品などを衛生的に取り扱う人の割合は、すべての項目で6割を超えています。

(4) 評価と課題

こころと身体の健康づくり

【指標別の評価】

- 「主食・副菜・主菜を組み合わせている人の割合」、「野菜を多く食べている人の割合」、「脂肪を多く含んだ食品を控えている人の割合」は減少しており、目標値には達しませんでした。

- 「低栄養傾向の高齢者の割合」や「小学生の朝食の欠食率」は増加しており、目標値には達しませんでした。

- 「夜、寝る前に食べない人の割合」や「食塩を控えている人の割合」は増加しましたが、目標値には達しませんでした。

【課題】

- 食事バランスの偏りや野菜の摂取不足、食塩のとり過ぎなど、食習慣の乱れによる栄養の偏りがみられ、特に、若い世代では健全な食生活を心がけている人が少なく、食に関する意識や取り組みに課題が残ります。

地産地消

【指標別の評価】

- 「食品購入時に「地元産」「県内産」を意識する人の割合」は、目標値を達成しました。

- 「学校給食の浜松産主要10品目の使用率」は、変化がありませんでした。

- 「公立保育所の給食の浜松産主要10品目の使用率」は、目標値を達成しました。

【課題】

- 地産地消の意識は高まっている状況ですが、今後も、生産者と消費者がそれぞれの立場から、地産地消に取り組めるよう、地元で生産される農林水産物への理解を深めるための取り組みが必要です。

食の安全・安心

【指標別の評価】

- 指標3項目すべてにおいて、目標値を達成しました。

【課題】

- 青年期・壮年期で、「食品表示の記載を参考にする人の割合」が低い傾向にあります。食に関する情報が社会に氾濫する中、市民一人ひとりが自分の食のあり方について学ぶことが求められます。

2 浜松市の現状

[1] 野菜の摂取

野菜を多く(1皿70gを1日5皿以上)食べている人の割合は減少傾向にあります。平成23年度と平成28年度を比較すると、青年期・壮年期では、他の世代よりも減少しています。

[2] 食塩の摂取

食塩を控えている人の割合は、どの年代も増加傾向にあります。30~44歳では、他の年代と比較して低い傾向にあります。

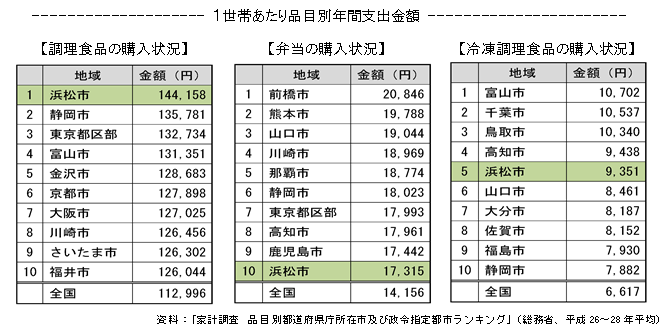

[3] 調理食品等の購入状況

調理食品全体では、支出金額が全国の主要都市の中で最も高くなっています。弁当や冷凍調理食品の支出金額も高い状況です。

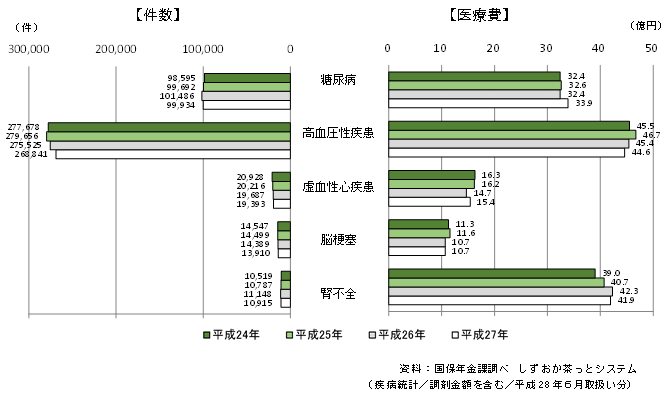

[4] 浜松市国民健康保険の医療費(調剤金額を含む)

浜松市国民健康保険医療費の状況では、高血圧性疾患は、件数、医療費ともに高い状況にあります。

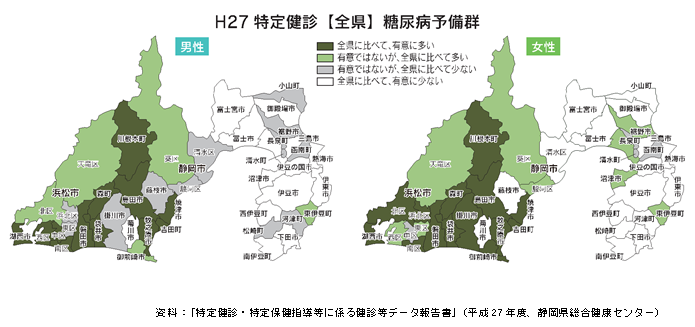

[5] 静岡県における糖尿病予備群の比較

糖尿病予備群は「全県に比べて有意に多い」「有意ではないが全県に比べて多い」区が比較的多くなっています。

3 今後の食育推進の方向性

健康増進計画等の評価における健康調査や市民の食育の現状から、食育を取り巻く社会状況や国の方針等も踏まえ、今後食育を推進していく上での方向性をまとめました。

(1) 望ましい食習慣の定着と生活習慣病の予防に向けた啓発強化

今後、生活習慣病が増加することが考えられ、生活習慣病の発症予防と重症化予防のために、望ましい食習慣の定着に向けた取り組みを進める必要があります。望ましい食習慣の定着のためには、子どもの朝食の欠食を減らすなど、乳幼児期から望ましい食習慣を身に付けていくことが重要です。若い世代は、やがて親になる世代でもあるため、この世代が食に関する知識や取り組みを次世代につなげていけるよう、食育を推進する必要があります。また、健康寿命の延伸に向け、歯の健康や口腔機能の維持など、歯科保健分野とも連携して食育を進めることが重要です。

- 生活習慣病の発症予防と重症化予防

- 生涯を通じた食育の推進

- 若い世代を中心とした食育の推進

- 食べ方を中心とした健康づくりの推進

(2) 健康的な食事を選択できる環境の整備

ライフスタイルや嗜好の変化に伴い、食生活にも変化がみられることから、健康的な食事を選択する力を身に付けることが大切です。市民一人ひとりの健康は、個人の意識・行動だけでなく社会的な要因が深く影響します。行政のみならず企業や団体等との連携は欠かせないことから、多様な関係者と連携し食育を推進する必要があります。

- 企業、団体と連携した食育の推進

- 食育を推進する人材の育成

(3) 豊かな食と食の大切さの推進

健康のみならず豊かな人間性を育むため、仲間や家族と一緒に食事をする共食や給食の場面、調理体験等を通して、食の楽しさや大切さを感じ、食への関心を高めていくことが必要です。

- 共食等によるおいしさ、楽しさの充実

- 地産地消の推進

- 食文化の継承

- 環境にやさしい食生活の推進

- 食の安全・安心の推進

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください