緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年12月11日

西遠地域地下水利用対策協議会

1 設立の経緯

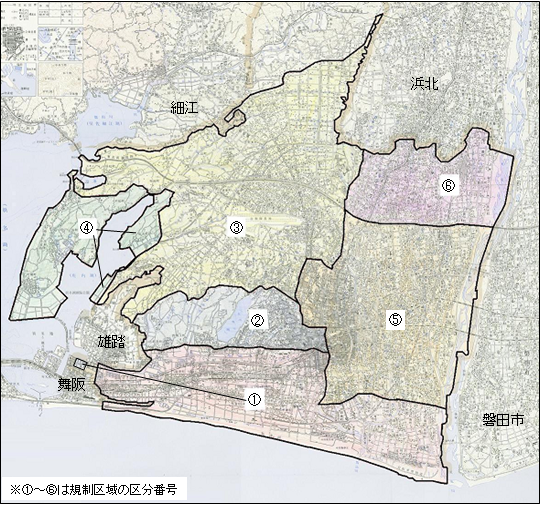

西遠地域地下水利用対策協議会は、旧浜松市(一部地域を除く)に在する民間企業、養魚業、農家、公営施設等多種にわたる会員で組織されています。

本地域は、天竜川の伏流水と三方原台地の涵養水により、全国的にも良質豊富な地下水に恵まれ、古くから繊維産業や浜名湖湖岸を中心とする養鰻業、さらには、オートバイや楽器の主要産業も、この水の恩恵に浴してきました。

このような背景から、昭和40年代に水需要が増大し、地下水の過剰揚水が進み、水位低下と塩水化等の地下水障害を招くことになりました。

このため、昭和44年に地下水障害の防止を目的として、「浜松地域地下水利用対策協議会」が自主的な調整機関として設置されました。昭和46年には「静岡県地下水の採取の適正化に関する条例」が制定(昭和52年に「静岡県地下水の採取に関する条例」に改定)され、改めて、「西遠地域地下水利用対策協議会」として発足しました。

- 設立年月日:昭和46年7月9日

- 会員数:189(令和7年7月16日現在)

- 事務局:浜松市環境部環境保全課

2 事業紹介

本協議会における代表的な事業を紹介します。

(1)地下水の工業用水転換及び地下水合理化再利用事業

本事業は、昭和53年度から実施したもので、地下水障害を改善するために、本地域の地下水揚水量を地域の地下水流動量(276,000立方メートル/日)の範囲に縮小する目的で始められました。

特に、工業用地下水採取者は、工業用水道への水源転換と水利用合理化による節水を行うことにしました。

水源転換対象は、西遠工業用水道の敷設幹線より500m以内に立地する事業所とし、使用している地下水の一部を工業用水道に転換することによって届出地下水量の7割を削減することにしました。

また、合理化対象の事業所は、転換対象以外の事業所で実施し、地下水を合理化や再利用することによって揚水量を抑制し、届出地下水量の6割を削減することにしました。

(2)地下水調査

本協議会では、地下水障害の実態調査として地下水の水位観測調査・塩水化調査及び湧水量調査を実施しています。

地下水位観測は、13地点16井戸にて連続監視をし、塩水化については、54井戸で年4回の調査を実施し、湧水量については6地点で年2回の調査を実施しています。

(3)地下水保全事事業

本協議会では、地域の地下水保全意識啓発及び地下水涵養を目的として、以下2つの事業を行っています。

1. 地下水保全意識啓発活動

水の大切さを今一度考えてもらい、地下水の保全意識の啓発を図るため、湧水池や地下水利用事業場等を視察しています。

2. 雨水浸透ます設置事業

会員事業所の敷地内に雨水浸透ますを設置し、雨水の地下浸透を促進することで、地下水の涵養を図ります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください