緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

第5章 がんになっても安心して暮らせる地域社会の構築/3 AYA世代のがん医療の支援

(1) 基本的な考え方

- がんの治療では、手術や抗がん剤治療、放射線治療などによる影響で、卵巣や精巣等の性腺機能不全により、治療後、子どもを持つことが困難になる場合があります。

- 妊孕性は女性にも男性にも関わることであり、性別に関係なく温存することが大切です。

(2) 現状・課題

- 妊孕性温存療法は、高額な自費診療であり、特に若年のがん患者等にとっては経済的な負担となっています。

- 市では、将来、子どもを産み育てることを望むがん患者が将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう、令和2(2020)年度から、「若年がん患者妊孕性温存治療費補助」を実施し、「妊孕性温存治療」に要する費用を支援しています。

- 市では、令和4(2022)年度から、妊孕性温存療法を行った方の「温存後生殖補助医療」に要する費用の支援をしています。

|

|

令和2(2020)年度 |

令和3(2021)年度 |

令和4(2022)年度 |

|---|---|---|---|

|

女性 |

3 |

6 |

5 |

| 男性 |

0 |

6 |

11 |

(出典)健康医療課調べ

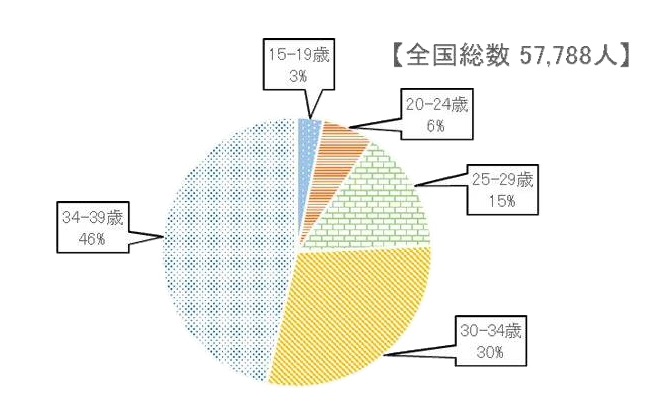

AYA世代の年齢階級別、性別比較

- 年齢の増加とともに、がん患者が増加することがわかっています。

(出典)がん診療連携拠点病院等院内がん登録(2016-2017年小児AYA集計報告書)

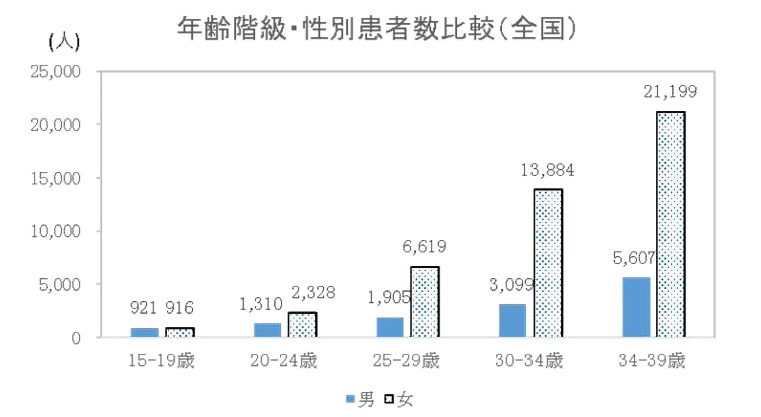

- 15歳~19歳では男女にほぼ差がないが、20歳以上では年齢階級が上がるとともに女性の割合が増えることが分かっています。

(出典)がん診療連携拠点病院等院内がん登録(2016-2017年小児AYA集計報告書)

(3)今後の取り組み

- 市は、地域がん診療連携拠点病院等と連携し、がん患者とその家族へ補助制度の周知を進めます。

- 地域がん診療連携拠点病院は、がん医療と生殖補助医療の連携の下、妊孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供を進めます。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください