浜松市の地形は、天竜川中流域の急しゅんな中山間地、

扇状地に広がる下流域の平野部、河岸段丘の三方原台地、そして浜名湖から

太平洋の沿岸部によって形成されています。

その多くが大都市圏の市場でも高く評価されています。

扇状地に広がる下流域の平野部、河岸段丘の三方原台地、そして浜名湖から

太平洋の沿岸部によって形成されています。

“浜松のおいしいやさい、くだもの、海・川のもの”は、

これらの様々な地形を活かすとともに、特色ある農産物が生産されています。

また、全国上位の生産高を誇る農産物や水産物は、これらの様々な地形を活かすとともに、特色ある農産物が生産されています。

その多くが大都市圏の市場でも高く評価されています。

浜松市の地形は、天竜川中流域の急しゅんな中山間地、扇状地に広がる下流域の平野部、河岸段丘の三方原台地、そして浜名湖から太平洋の沿岸部によって形成されています。

“浜松のおいしいやさい、くだもの、海・川のもの”は、これらの様々な地形を活かすとともに、特色ある農産物が生産されています。

また、全国上位の生産高を誇る農産物や水産物は、その多くが大都市圏の市場でも高く評価されています。

-

たまねぎ

●産地 : 篠原・新津・白脇・舞阪・雄踏・浜北 ●出荷時期 : 1〜5月 ●特徴:

浜松のたまねぎは、温暖な気候と砂地の特性を活かして、大正時代に篠原地区で産地化されました。今では日本一早く出荷する「新たまねぎ」の産地として有名で、東京などでも高い評価を受けています。産地では出荷の時期別に「白たまねぎ」「黄たまねぎ」「赤たまねぎ」が栽培されています。 -

ばれいしょ(じゃがいも)

●産地 : 三方原・花川・和地・伊佐見・神久呂・都田 ●出荷時期 : 4〜8月 ●特徴:

三方原台地の酸性土壌の赤土と太陽の光をいっぱいに受けて育ったのが「三方原ばれいしょ」です。でんぷん質が豊富で肌のきれいな高品質なばれいしょとして全国で高い評価を受けています。ほくほく感のある「男しゃく」、煮くずれしにくい「メークイン」の2品種が栽培されています。 -

かんしょ(さつまいも)

●産地 : 篠原・新津・五島・雄踏・浜北 ●出荷時期 : 7〜11月 ●特徴:

かんしょは、古くから市内全域で栽培されてきた作物です。現在では、浜松市農業バイオセンターから供給される優良な苗を利用して高品質なかんしょが栽培されています。 -

米

●産地 : 浜松市全域 ●出荷時期 : 8〜10月 ●特徴:

水稲の栽培は、市内全域で行われています。生産基盤の整備と担い手への農地集積により経営規模を拡大し、新技術の導入によって生産性の向上を図っています。需給動向に即した良質米の生産を奨励しています。 -

ブロッコリー

●産地 : ●出荷時期 : 10〜4月 ●特徴:

ブロッコリーは、地中海沿岸原産のケールを改良したもので、β-カロテンとビタミンCが豊富です。

暑いのも寒いのも苦手なので、温暖な浜松の気候は育成に適しています。 -

セルリー

●産地 : 伊佐見・神久呂・豊西・浜北・雄踏 ●出荷時期 : 11~5月 ●特徴:

シャキッとした歯ごたえで、静岡県を代表する洋野菜、セルリー。浜松市は長野県と並ぶ、二大産地です。生産時期も冬場は浜松産、夏場は長野産と二分されます。 -

大根

●産地 : 三方原・花川・神久呂 ●出荷時期 : 11〜4月 ●特徴:

三方原台地では、ばれいしょの裏作としてつけもの用品種が導入されました。肉質が緻密で辛味が少なく、多汁で甘味が強いのが特徴です。現在は、調理用の品種が広い地域で作られています。 -

ホウレンソウ

●産地 : ●出荷時期 : 11〜6月 ●特徴:

多種多様なミネラル、ビタミンを含み、高い栄養素を誇る緑黄色野菜です。

暑さに弱いため、種をまくのは秋頃が適しています。

冬が旬で、寒くなるとビタミン類や糖分が増えて、栄養たっぷりになります。 -

チンゲンサイ

●産地 : 神久呂・三方原・春野・浜北・豊西・都田 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

栄養豊富な中国野菜として広く人気を集めているチンゲンサイは、昭和47年の日中国交正常化以降、中国から日本国内にもたらされました。農協で女性・高齢者を対象にした農業として試験栽培を開始。昭和56年頃からは浜松・浜北で生産され、日本でも1・2を争う産地となっています。 -

エシャレット

●産地 : 新津・河輪・五島 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

浜松の海岸地域で栽培されているエシャレット。本来、つけもので利用されていたラッキョウの栽培方法を改良し、みずみずしく、辛味とほのかな甘味のある高品質エシャレットとして出荷しています。 -

トマト

●産地 : 神久呂・新津・伊佐見・引佐 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

浜松のトマト栽培の歴史は、大正6年に現在の芳川地区でメロン温室を利用して冬場に栽培したのが始まりです。現在、主な産地は和地・伊佐見地区で、ビニールハウスにより栽培されています。養液栽培方式を導入し、一年中生産をする農家が増えました。 -

葉ねぎ

●産地 : 三方原・花川・和地・伊佐見・神久呂・都田 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

昭和50年代になると市場でも新野菜として、葉ねぎが注目されはじめ、計画的な生産出荷が可能なことから、栽培面積も拡大しました。現在では、従業員やパートタイマーを雇って大規模で企業的な経営が行われています。 -

山のお茶(天竜茶・春野茶)

●産地 : 天竜・春野・佐久間・龍山・水窪・引佐 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

山間地特有のすがすがしい気候、森と清流、そして肥沃な台地の恵みを受け、古くからお茶の栽培が行われています。霧の発生をうけてできる独特な渋みと香りの高い山のお茶は、全国や県の品評会等で高い評価を受けています。近年では、減農薬、減肥料、有機茶の栽培も盛んに行われています。 -

浜松茶

●産地 : 三方原・花川・神久呂・浜北・細江 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

明治初期の三方原台地の開拓事業によって茶樹の植え付けが始まりました。「浜松茶」は、三方原台地を中心とした地域で生産される茶です。温暖で日照時間が長い恵まれた条件のもと、味わい深く、香りが高い良質のお茶が生産されています。 -

しいたけ

●産地 : 天竜・春野・佐久間・龍山・水窪・引佐 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

山間地ならではのすがすがしい気候、緑豊な自然がはぐくんだ香り豊かな肉厚しいたけの美味しい味を楽しむことができます。

※しいたけ(きのこ類)は野菜の仲間ではなく、正式には「特用林産物」に分類されています。

-

ブルーベリー

●産地 : 龍山・都田・浜北 ●出荷時期 : 3~8月 ●特徴:

ブルーベリーは龍山地域の気象条件に適した果樹として、平成13年春から栽培が始まりました。採れたての果実は生食用にするほかジャムに加工して出荷されます。自然食品として人気があります。 -

ピオーネ

●産地 : 都田 ●出荷時期 : 6~9月 ●特徴:

イタリア語で「開拓者」を意味するピオーネ。都田地区が県内唯一の産地となっていて、6月には日本一早く収穫することができます。大粒でありながら甘味と香りに優れています。 -

みかん

●産地 : 三ヶ日・引佐・細江・都田・浜北 ●出荷時期 : 6〜3月 ●特徴:

三ヶ日や細江は浜名湖の北岸にあり北・西・東と三方向を山に囲まれた南傾斜の丘陵地です。太陽の恵みをいっぱいにあびて、冬は冷たい季節風を山がさえぎり、夏は浜名湖を渡る風が涼しさを運ぶといった自然に恵まれた地でみかんは育てられます。 -

次郎柿

●産地 : 浜北・都田・細江・引佐 ●出荷時期 : 9~12月 ●特徴:

皇室へ献上されることでも知られる次郎柿は、出荷先である東京、名古屋でも高い評価を得ています。柿の生産は、明治中期に浜北で広がりました。毎年11月に収穫のピークを迎えます。 -

キウイ

●産地 : ●出荷時期 : 11〜3月 ●特徴:

輸入品が多く流通しているキウイですが、冬は「国産」が楽しめます。

浜松で生産されているキウイは、グリーンキウイの定番品種「ヘイワード」が中心です。酸味が少なく、甘いのが特徴で、ビタミンも豊富です。 -

ネーブル

●産地 : 細江・三ヶ日・引佐 ●出荷時期 : 12〜3月 ●特徴:

静岡産ネーブルの農業産出額は、全国でも屈指のものです。細江の白柳ネーブルと三ヶ日の森田ネーブルが主力品種です。いずれも大玉ではありますが、味のしっかりした香り高いものとして評価を得ています。 -

温室メロン

●産地 : 河輪・五島・新津庄内・積志・浜北・細江・三ヶ日 ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

マスクメロンは、メロンの王様です。現在の品種は大正時代末期に導入されました。入念な水管理が行われ、1株から1果のみを収穫しています。

※メロンの生産上の分類は「野菜」です。

-

カツオ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 3〜5月 ●特徴:

春先は船内でしめた「もちがつお」が味わえます。鮮度が命で、当日しか賞味できないです。 -

マダイ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 3〜5月 ●特徴:

マダイの赤色が、昔からめでたい魚として重宝され、その味と共に人気があります。 -

アサリ

●漁場 : 浜名湖 ●出荷時期 : 3〜6月 ●特徴:

浜名湖に広く分布していますが、全国的に漁獲量が減少しており、その動向が注視されています。 -

ウチワエビ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 3〜6月 ●特徴:

地元では「きんちゃく」と呼ばれ、味はイセエビによく似ていて、いろいろな料理に使われます。 -

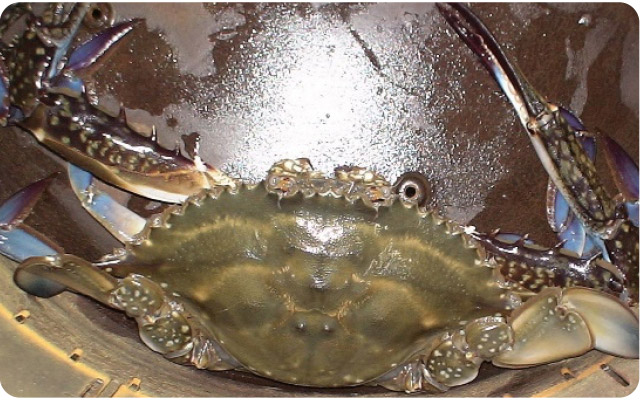

ガザミ(ワタリガニ)

●漁場 : 遠州灘、浜名湖 ●出荷時期 : 3〜6月 ●特徴:

地元では「ササガニ」と呼ばれ、左右に尖って張り出した甲羅が特徴です。 -

トゲノコギリガザミ

●漁場 : 浜名湖 ●出荷時期 : 4〜11月 ●特徴:

地元では「ドウマン」と呼ばれ、漁獲がある地域では浜名湖が国内最北端です。 -

シラス

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 4〜11月 ●特徴:

漁獲量は日本有数で、舞阪漁港に水揚げされたものはほぼ全て、釜で茹でて出荷されています。 -

クルマエビ

●漁場 : 浜名湖 ●出荷時期 : 6~8月 ●特徴:

高級食材として知られています。浜名湖では、資源保護のため、稚エビの放流事業を実施しています。 -

スズキ

●漁場 : 遠州灘、浜名湖 ●出荷時期 : 6~8月 ●特徴:

成長につれ呼び名が変わる出世魚、「セイゴ」→「マダカ」→「スズキ」湖内で一番漁獲量が多い魚です。 -

タチウオ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 6~9月 ●特徴:

名前の由来は、全身が銀色で刀のようなので「太刀魚」、立って泳ぐので「立魚」の2つあります。 -

アカザエビ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 6〜9月 ●特徴:

深海に棲息、テナガエビとも呼ばれていますが、汽水・淡水のものとは別種。フランス料理などにも使われます。 -

アユ

●漁場 : 市内河川 ●出荷時期 : 7〜8月 ●特徴:

漁業協同組合等で養殖され、稚魚を河川で放流して、遊漁を楽しんでいます。 -

クロダイ

●漁場 : 遠州灘、浜名湖 ●出荷時期 : 7〜11月 ●特徴:

近年はあさりの天敵とも言われていますが、夏〜秋に捕れるものは、美味しいです。子は「シンパ」と呼ばれています。 -

ハゼ

●漁場 : 浜名湖 ●出荷時期 : 7〜12月 ●特徴:

身近な釣りの対象です。佃煮が有名ですが、新鮮なものは刺身でも食べられます。 -

ウシエビ

●漁場 : 浜名湖 ●出荷時期 : 8〜10月 ●特徴:

輸入品として一般的に知られているブラックタイガーと同種。国産のウシエビは希少。湖内でも大型のものが獲れます。 -

メヒカリ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 9〜4月 ●特徴:

深海魚で目が光っているので「目光」。実が柔らかで天ぷら等で食されます。 -

アカスエビ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 10〜11月 ●特徴:

深海に棲息、底引き網で漁獲します。甘味が強く、大変おいしいが、水揚量が少ないため希少です。 -

トラフグ

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 10〜2月 ●特徴:

「遠州灘天然とらふぐ」として食されている。本場下関にも出荷されています。 -

ニギス

●漁場 : 遠州灘 ●出荷時期 : 10〜2月 ●特徴:

キスに似ているのでこの名が付きましたが、別種です。淡泊な味なので、主に煮て食べることが多いです。 -

カキ

●漁場 : 浜名湖 ●出荷時期 : 11〜3月 ●特徴:

県内で養殖しているのは浜名湖のみ。

養殖場の杭は冬の風物詩です。

水揚げされた牡蠣は、新鮮なうちに全て手作業で出荷されます。 -

ノリ

●漁場 : 浜名湖 ●出荷時期 : 11〜3月 ●特徴:

200年以上の歴史を重ね、現存する海苔養殖場としては日本最古の浜名湖。養殖場の杭は冬の風物詩です。 -

うなぎ

●漁場 : 浜名湖(主に養殖) ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

「土用の丑」で、夏が旬と思われていますが、脂が乗るのは、冬場と言われています。 -

スッポン

●漁場 : 浜名湖(養殖) ●出荷時期 : 周年 ●特徴:

明治33年、市内で養殖が開始されました。栄養価が高く、滋養強壮・健康食品としても食されています。