浜名湖ではいつからあさり漁(りょう)をしているの?

今日はあさりのヒミツをさぐりに、浜名湖に来たよ。

浜名漁協の笹野(ささの)さんに、浜名湖のあさりについて教えてもらいました。

浜名湖ではいつからあさり漁(りょう)をしているのかな?

笹野さんのおじいさんもやっていたから、80年くらい前からかも、ということ。海水と淡水がまざる浜名湖はあさりのエサになるプランクトンがいて、浅い砂地の場所が多いから、あさりが育ちやすい環境だったそうです。

50年くらい前には潮の流れを良くする工事も行われたので、良いあさりがたくさんとれて、あさり漁がとても盛んになったんだって。潮干狩り(しおひがり)にもたくさんの人がやってきたそうです。

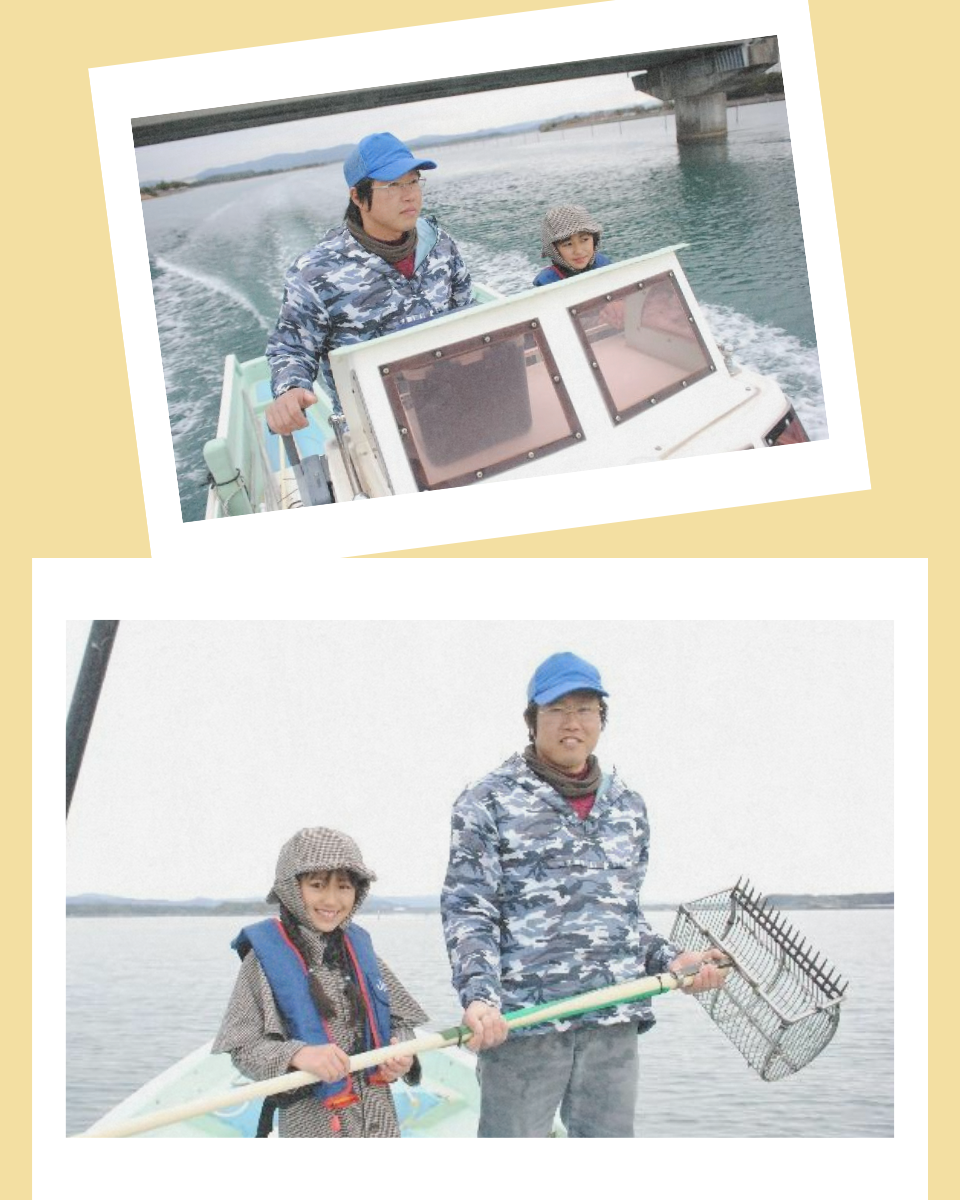

さっそく、あさりのとり方を教えてもらいに、船に乗ってでかけました。

浜名漁協の笹野(ささの)さんに、浜名湖のあさりについて教えてもらいました。

浜名湖ではいつからあさり漁(りょう)をしているのかな?

笹野さんのおじいさんもやっていたから、80年くらい前からかも、ということ。海水と淡水がまざる浜名湖はあさりのエサになるプランクトンがいて、浅い砂地の場所が多いから、あさりが育ちやすい環境だったそうです。

50年くらい前には潮の流れを良くする工事も行われたので、良いあさりがたくさんとれて、あさり漁がとても盛んになったんだって。潮干狩り(しおひがり)にもたくさんの人がやってきたそうです。

さっそく、あさりのとり方を教えてもらいに、船に乗ってでかけました。

あさりはどうやってとるのかな?

あさりは砂の中にもぐって、2本の管(くだ)を出して生きています(2本の管は、海水をエサといっしょに吸い込む管と、エサを消化した後のフンを出す管だよ)。

あさり漁は船の上からとる方法と、陸がき(おかがき)という浜名湖の水の中に腰まで入ってとる方法があって、笹野さんは船でとっているそうです。

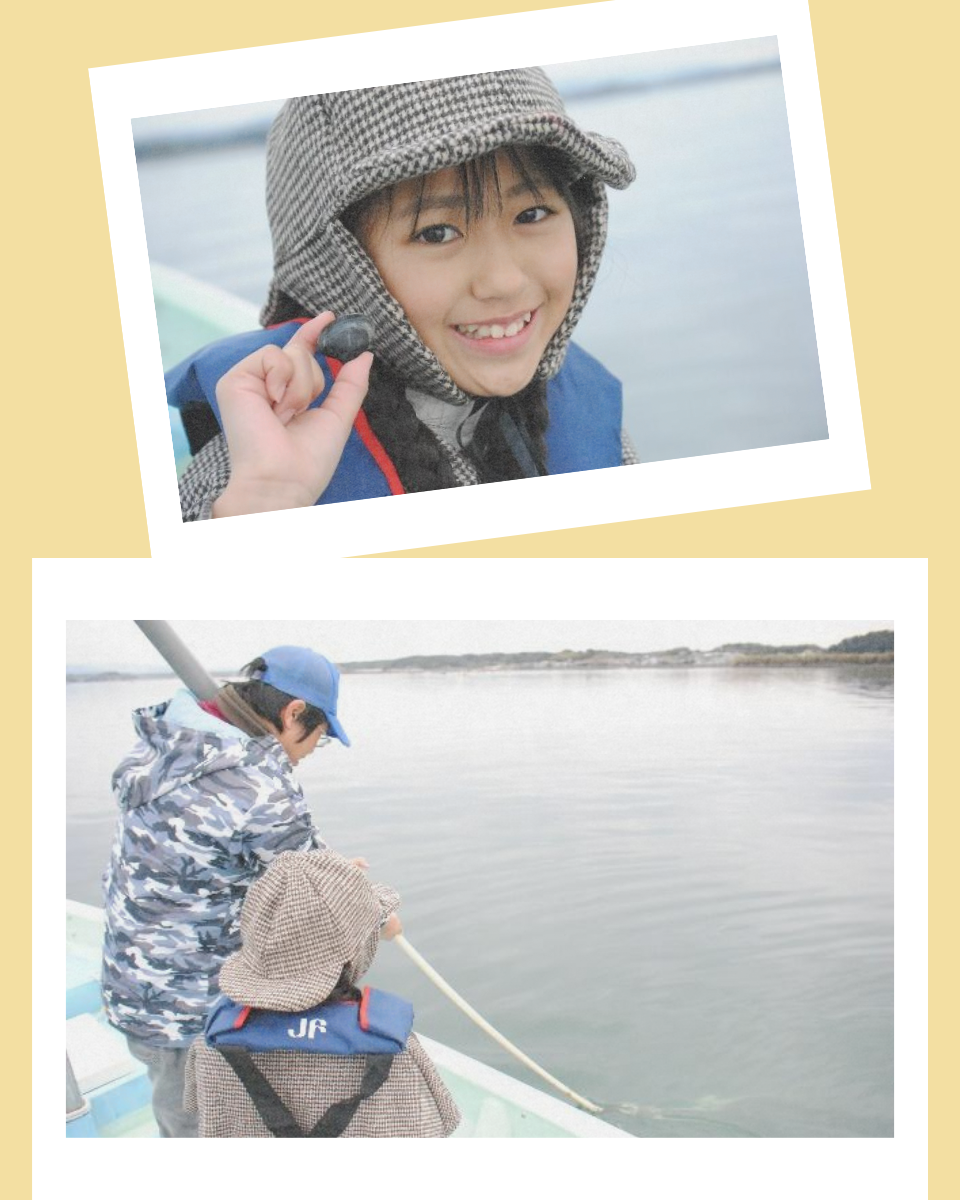

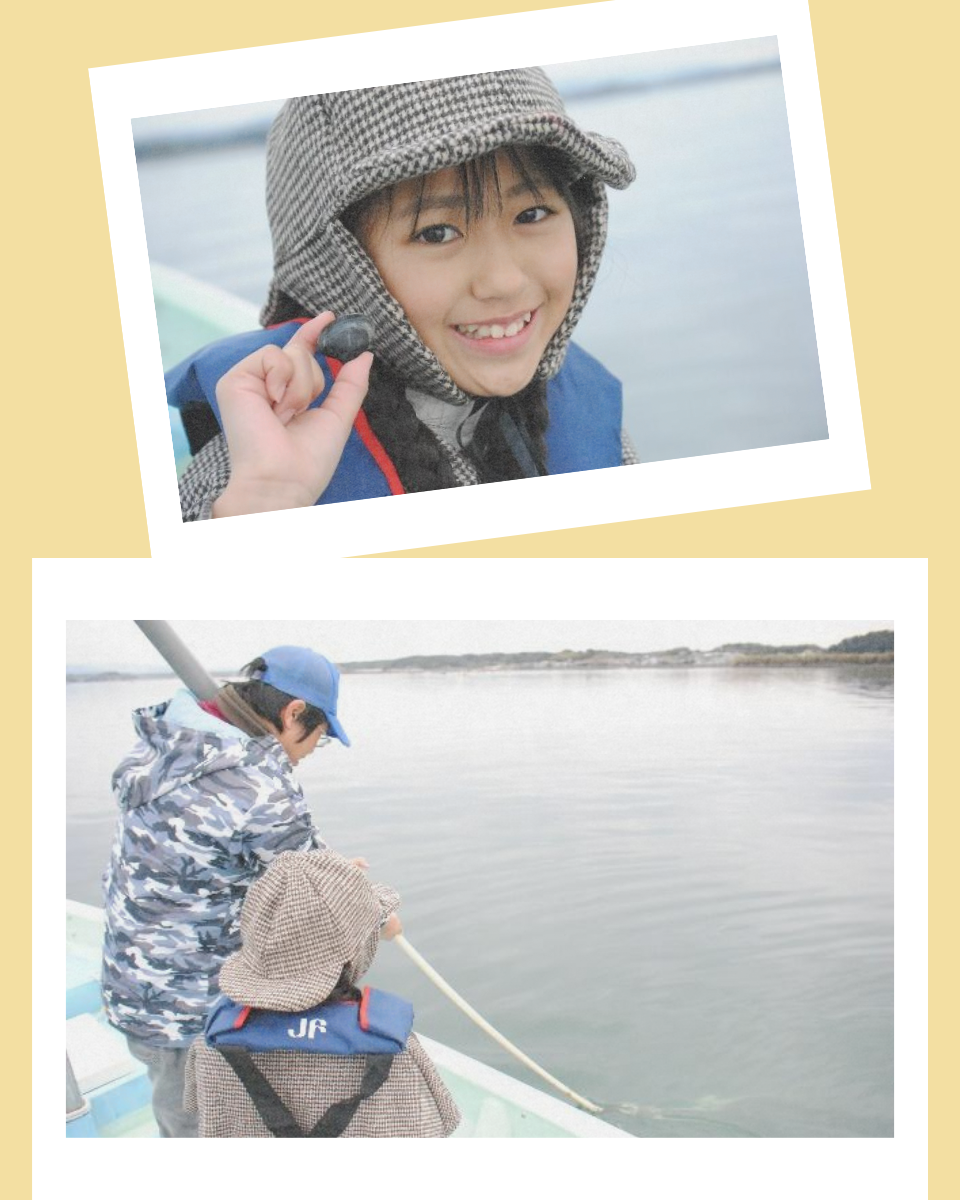

あさりのいそうな場所に船を移動したら、まず長い杭(くい)を2本、湖の底に刺(さ)して船が移動しないように固定。深さはだいたい2~3メートルだそうです。そして、クマザラ(カクワ、ジョレンという呼び方もある

よ)という長い柄(え)のついた道具を遠くの水の中に投げ込んで、水底をガリガリほって自分の方に引っぱってきます。

船のところまで引き寄せたら、砂をふるい落としながら揚(あ)げます。すると、中にはあさりが!カレイやフグなどの魚も一緒に入ってくることもあるんですって。

風や雨のとき、寒いときや暑いときは大変。船の上で熱中症になったこともあるそうです。でも、クマザラを引っぱるときにあさりが入っていると、ゴロゴロと音が伝わってくるんですって。なんだかワクワクしてくるね!

あさり漁は船の上からとる方法と、陸がき(おかがき)という浜名湖の水の中に腰まで入ってとる方法があって、笹野さんは船でとっているそうです。

あさりのいそうな場所に船を移動したら、まず長い杭(くい)を2本、湖の底に刺(さ)して船が移動しないように固定。深さはだいたい2~3メートルだそうです。そして、クマザラ(カクワ、ジョレンという呼び方もある

よ)という長い柄(え)のついた道具を遠くの水の中に投げ込んで、水底をガリガリほって自分の方に引っぱってきます。

船のところまで引き寄せたら、砂をふるい落としながら揚(あ)げます。すると、中にはあさりが!カレイやフグなどの魚も一緒に入ってくることもあるんですって。

風や雨のとき、寒いときや暑いときは大変。船の上で熱中症になったこともあるそうです。でも、クマザラを引っぱるときにあさりが入っていると、ゴロゴロと音が伝わってくるんですって。なんだかワクワクしてくるね!

あさりを育てる研究をしているよ。

実は浜名湖のあさりは、最近減っているのだそうです。

その理由は、環境の変化とか、クロダイなどがあさりを食べてしまうことなど、いろいろ言われているけど、まだはっきりわからないんだって。

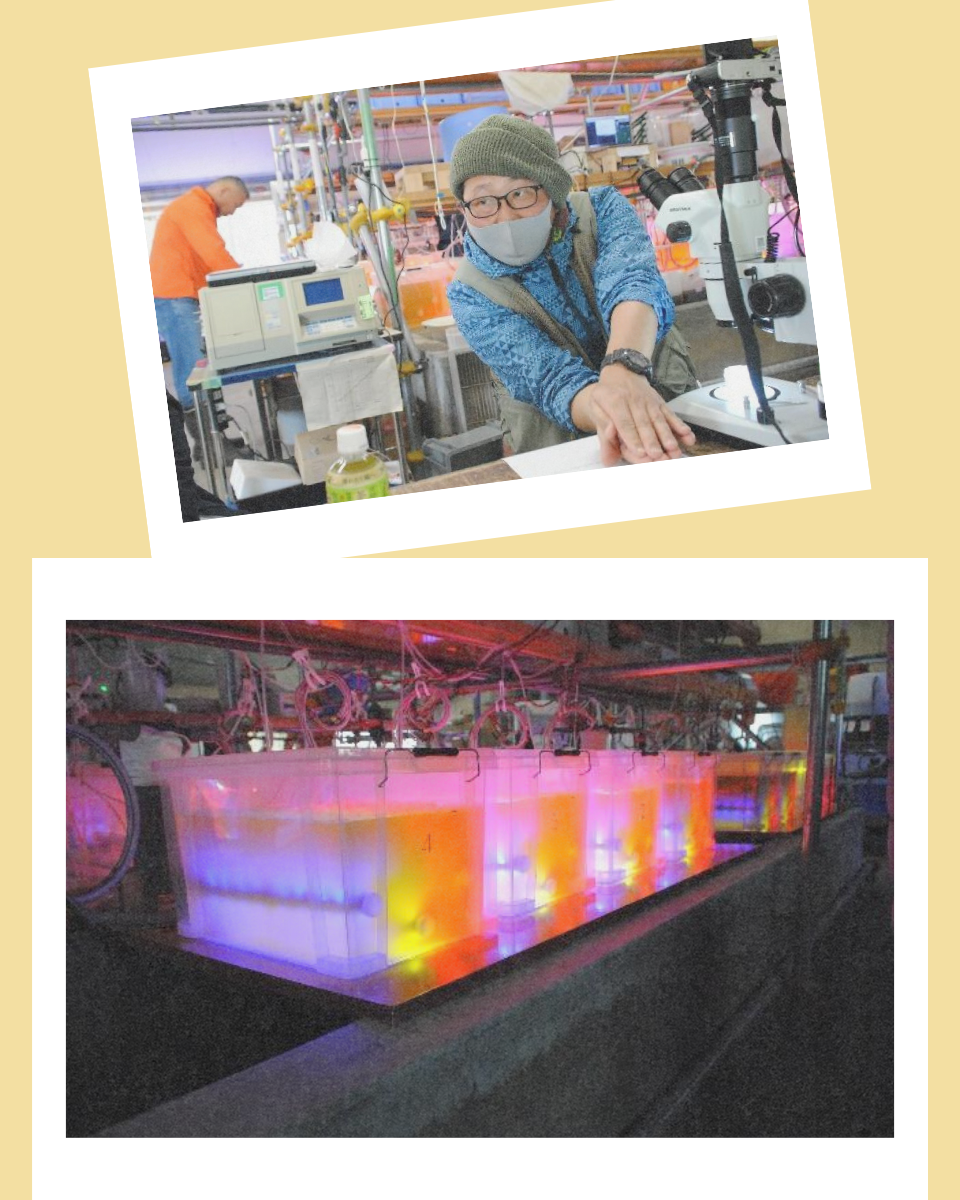

そこで、浜名湖のあさりを増やそうと、いろいろな研究が進められています。そのひとつが、あさりのエサになるプランクトンを光の技術を使って育てて、あさりを養殖(ようしょく)する取り組み。

光の専門家の浜松ホトニクス株式会社さんと浜名漁協さんが共同で研究しているところを訪ねて、浜松ホトニクスの松永さんにお話を聞きました。

その理由は、環境の変化とか、クロダイなどがあさりを食べてしまうことなど、いろいろ言われているけど、まだはっきりわからないんだって。

そこで、浜名湖のあさりを増やそうと、いろいろな研究が進められています。そのひとつが、あさりのエサになるプランクトンを光の技術を使って育てて、あさりを養殖(ようしょく)する取り組み。

光の専門家の浜松ホトニクス株式会社さんと浜名漁協さんが共同で研究しているところを訪ねて、浜松ホトニクスの松永さんにお話を聞きました。

光が育てたプランクトンであさりを増やす。

浜名湖畔のこの研究所では、浜松ホトニクスさんの光の技術を使って、あさりのエサになる「パブロバ」という植物プランクトンを培養(ばいよう)。浜名湖でとってきたあさりにこのプランクトンを与えて元気に大きくして、卵を産んでもらい、その卵から赤ちゃんあさりを育てます。

あさりは生まれると最初は目に見えないくらい小さい浮遊幼生(ふゆうようせい)というものになって水中をただよい、1ヶ月から1ヶ月半くらいで1ミリくらいの貝に成長。そして、3ヵ月くらいで2~5ミリくらいになり、ちっちゃいけどもう1匹ずつ殻(から)のもようが違うミニミニあさりになっています!

この赤ちゃんあさりを、特別な容器に入れて浜名湖につるして育てる「垂下養殖(すいかようしょく)」という方法で増やそうとしているんですって。

容器で養殖したあさりは1ヶ月で2倍以上の大きさに成長したそうで、これからの成果が期待できますね!

あさりは生まれると最初は目に見えないくらい小さい浮遊幼生(ふゆうようせい)というものになって水中をただよい、1ヶ月から1ヶ月半くらいで1ミリくらいの貝に成長。そして、3ヵ月くらいで2~5ミリくらいになり、ちっちゃいけどもう1匹ずつ殻(から)のもようが違うミニミニあさりになっています!

この赤ちゃんあさりを、特別な容器に入れて浜名湖につるして育てる「垂下養殖(すいかようしょく)」という方法で増やそうとしているんですって。

容器で養殖したあさりは1ヶ月で2倍以上の大きさに成長したそうで、これからの成果が期待できますね!

あさりのおいしい食べ方は?

あさりは春と秋に卵を産むから、その頃が身が大きくておいしいんですって。

あさりといえば、おみそ汁とかスパゲティボンゴレとか酒むし(子どもは食べられないかな?)が思い浮かぶけど、あさりのとり方を教えてもらった笹野さんによると、あさりの天ぷらというのがおいしいのだそうです。

殻から出した生のあさりを天ぷらにするということで、漁師さんならではの食べ方かも。今度、ぜひおうちで作ってもらいたいなあ。

(取材時期:2024年2月)

(取材先:浜名漁業協同組合、浜松ホトニクス株式会社)

あさりといえば、おみそ汁とかスパゲティボンゴレとか酒むし(子どもは食べられないかな?)が思い浮かぶけど、あさりのとり方を教えてもらった笹野さんによると、あさりの天ぷらというのがおいしいのだそうです。

殻から出した生のあさりを天ぷらにするということで、漁師さんならではの食べ方かも。今度、ぜひおうちで作ってもらいたいなあ。

(取材時期:2024年2月)

(取材先:浜名漁業協同組合、浜松ホトニクス株式会社)