緊急情報

ここから本文です。

更新日:2023年3月24日

文化財情報vol.64

Vol.64 平成25年5月15日

方広寺「木造釈迦如来及両脇侍像」の修理が終わりました!

市内には多くの寺院があり、その本堂等には、様々な仏が安置されています。正月の初詣や地域の行事等で参詣し、文化財に指定された仏像やその説明板を目にすることも多いと思います。文化財指定されている仏像は、その素材の特性や、それが長年伝えられてきた環境等の要因によって、傷みが進んでいる場合が少なくありません。それを、安全かつ慎重に、本来の姿を留めながら次の世代に受け継いでいけるよう、市ではそれぞれの仏像の特性にあった保存修理を推進しています。

木造釈迦如来及両脇侍像

木造釈迦如来及両脇侍像とは?

北区引佐町・方広寺の本尊として伝えられている木造釈迦如来及両脇侍像は、昭和52年(1977)に県の有形文化財に指定されました。本像は、銘文から、南北朝時代の観応3年(1352)に制作されたことが分かる、院派仏師の手による典型的な彫刻です。もともと戦国大名佐竹氏の菩提寺(茨城県・清音寺)に祀られており、江戸時代の元禄3年(1690)には、徳川光圀公により修理された記録が残されています。その後、縁あって、明治36年(1903)に方広寺の本尊として迎えられました。

方広寺本堂

どのような修理をしたの?

本像は、徳川光圀公による修理以降、大規模な修理は行われておらず、各部に破損、欠損、朽損が目立つとともに、宝冠や胸飾りの一部が後世に誤って修理されるなど、保存に悪影響を及ぼしていました。そこで、平成23年10月から平成25年3月までの2か年度事業で保存修理を行いました。その間、本像は、文化財彫刻の修理技術者がいる工房(財団法人美術院・京都市)に運ばれ、専門の修理技術者の手で一旦解体された後、剥落止め、彩色、亡失した材の補作などが行われました。文化財の修理はその文化財としての機能・価値を存続させることが目的となるため、いわゆる“金ピカ”になって戻ってくるわけではありません。本躰・光背・台座は可能な限り制作当初の形に整えられますが、彩色は古色で仕上げられ、660年余の歴史を感じさせるお姿はそのままです。また、今回の修理では、台座を解体したところ中世の新たな修理銘が発見され、本像の新たな歴史が明らかになりました。

梱包

補作

剥落止め

見学するには?

現在、文化財修理が完了し方広寺に御帰還された仏像は、本堂内で間近に見学することができます。徳川光圀公も目にしたであろうお姿を是非ご覧ください。

(拝観時間:午前9時~午後4時。なお、仏像の見学には所定の拝観料が必要です。)

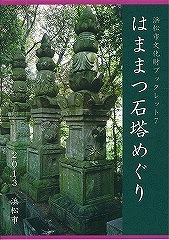

浜松市文化財ブックレット7『はままつ石塔めぐり』新発売!!

2012年に市の文化財(史跡)に指定された西区庄内町の宿蘆寺(しゅくろじ)大澤家墓所をはじめ、市内最古の石塔や戦国武将ゆかりのお墓、江戸時代の領主の墓所など、市内各地に残る石塔を紹介するブックレットができました。石塔の種類だけでなく、石塔を通して見えてくる歴史的な背景もわかりやすく紹介しています。

A5判のハンディサイズで、地図や写真が豊富に掲載されていますので持ち歩きにも最適です!

A5判・64ページ・オールカラー

300円

下記窓口にて販売中!

浜松市文化財課(浜松市役所本館3F)

浜松市博物館

姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館

東区役所(区民生活課)

西区役所(まちづくり推進課)

南区役所(区民生活課)

北区役所(まちづくり推進課)

引佐協働センター

三ヶ日協働センター

浜北区役所(まちづくり推進課)

天竜区役所(まちづくり推進課)

郵送ご希望の場合の購入方法

住所・氏名・電話番号・ご希望の冊子名を明記の上、【郵便小為替(冊子代金300円)・冊子送付用の切手(1冊の場合180円)】を封入し、下記あて先までお送りください。

<あて先>

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

浜松市役所文化財課あて

文化財日記抄

4月には、こんな調査活動などを行いました。

|

5日 |

(金曜日) |

中区南伊場町 |

梶子遺跡工事立会 |

|---|---|---|---|

|

浜北区於呂 |

遠州大念仏伝承状況現地調査 |

||

|

天竜区山東 |

光明城跡立会 |

||

|

9日 |

(火曜日) |

中区南伊場町 |

梶子遺跡工事立会 |

|

11日 |

(木曜日) |

中区幸三丁目 |

四ツ池古墳群隣接地工事立会 |

|

北区細江町 |

石岡遺跡予備調査 |

||

|

12日 |

(金曜日) |

中区南伊場町 |

梶子遺跡工事立会 |

|

西区西鴨江町 |

玉子遺跡踏査 |

||

|

15日 |

(月曜日) |

東区有玉西町 |

神明平遺跡、欠下平遺跡、神明平古墳群踏査 |

|

17日 |

(水曜日) |

北区都田町 |

郷ヶ平古墳群工事立会 |

|

19日 |

(金曜日) |

西区入野町 |

歴史的建造物現地調査 |

|

20日 |

(土曜日) |

北区引佐町 |

川名のひよんどり伝承状況現地調査 |

|

22日 |

(月曜日) |

北区都田町 |

都田地区分布調査 |

|

25日 |

(木曜日) |

北区引佐町 |

鈴木家住宅主屋・釜屋現状調査 |

|

西区坪井町~南区倉松町 |

海岸防災林管理広場駐車場清掃作業 |

文化財イベント

|

平成25年5月18日(土曜日)~6月2日(日曜日) |

県指定天然記念物「シブカワツツジ群落」 |

|---|

浜松の自然災害史 (2)東日本大震災の復興支援に行ってまいりました

<平成24年度に岩手県大船渡市の東日本大震災復興支援に派遣した職員の報告です>

(この記事は、浜松市メールマガジンとリンクしています)

私は、東日本大震災の復興支援に伴う埋蔵文化財調査の担当として、平成24年度の1年間、岩手県大船渡市教育委員会へ派遣されました。大船渡市では、主に防災集団移転(高台移転)関係の本発掘調査や試掘調査等を担当しました。

大船渡市内の遺跡は主として高台に立地し、縄文時代が大半を占めます。一昨年の津波では、大多数の遺跡が浸水範囲を外れており、先人達の経験が伺えます。

昨年度は、宮野(みやの)貝塚、清水(しず)遺跡、船造(ふなさく)遺跡の調査に携わるとともに、数多くの試掘調査を担当しました。業務の中でも、12月には氷点下での野外作業となり、浜松市では経験した事がない調査でした。岩手県内の被災地域では、昨年度が試掘調査中心であり、今年度からは本発掘調査が本格的に増加する見込みです。

調査中には住民の方々から、調査の必要性に対する質問をされるなど、文化財について周知活動の重要性を痛感した一年にもなりました。派遣で感じた課題は浜松市に持ち帰り、これから自分なりに考えていきたいと思います。

浜松市を含む東海地方では、大規模地震の発生が想定されています。被災後は、大船渡市と類似する状況も考えられます。今後は文化財に関する周知活動も積極的に行い、日ごろから市民の方々の理解を得る事が重要なのだと感じました。

氷点下の中の現場風景

編集後記

新緑の季節になりました。近頃は現場に出ても清々しく感じます。さて、5月8日には新・文化財ブックレット『はままつ石塔めぐり』が発売されました。文化財課職員が丹念に調べ歩いた珠玉の一品で、内容・ボリューム共に充実しており、お勧めです。本を片手に現地を訪れて、当時の人々に思いをはせてみてはいかがでしょうか。

→「文化財情報」バックナンバーに戻る

→文化財トップに戻る

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください